载沣的父亲 末代皇帝之父载沣的晚年生活

1942年农历正月的一天,春寒料峭,坐落在北平什刹海后北岸的醇亲王府花园一扫往日的清寂寥落,热闹非凡。原来这天是清代最后一任摄政王、末代皇帝溥仪之父爱新觉罗·载沣的六十寿辰。载沣的七弟载涛为了让他高兴,将载沣散落在各处的子女召拢来祝寿。

载沣的卧房改成了寿堂,里里外外都是亲属族人、故友旧好敬赠的寿联。王府花园还举行了宴会,请马连良、孟小冬各唱了一出《游龙戏凤》和《盗宗卷》。载沣度过了自清帝逊位退出政坛后最快乐的一天,也度过了六十年中最快乐的一天。

快乐是短暂的,生日宴会过后,王府花园又恢复了往日的沉寂。

醇亲王府是典型的贵族府第,规模宏大,处处雕梁画栋。王府花园景色也极为秀美,园中假山叠翠,殿堂巍峨,花木掩映,芳草如茵。载沣曾于1928年追随溥仪到天津住过一段日子,回北平后为了节约开支就没有回醇亲王府,而是搬到了西侧的王府花园。当年王府人丁鼎盛时,光仆人就有上百人,动辄宴饮,甚是兴旺。但现在除了载沣及侧福晋邓佳氏外,只有四子溥任及其妻子、六女韫娱、七女韫欢六人,仆人也比从前少了许多。

载沣在天津时就已患下肢萎缩症,行走不便,回北平后坐在轮椅上的时间更多了。于是,在花前月下给两个女儿讲故事便成为载沣主要的生活内容。载沣在讲故事的时候,既享受了过去难得的父女温情,也借此淡化了其对不在身边的子女们的怀念。

载沣讲的故事自然是以清官故事为主,讲得最动人的便是珍妃的故事。载沣对报上所载珍妃曾长跪求免和崔太监毡裹投井的说法作了批驳。他讲当时慈禧叫来珍妃,对她说:“现在外国人的军队就要进京,帝后西幸,不能带你去。

你年轻貌美,留在北京恐遭洋人污辱,愧对列祖列宗,为了保全名节,可在皇帝面前一死,也让皇帝放心。”说完,慈禧指了指井口。高傲的珍妃一言不发,转身傲岸地向井口走去,忽而停步,回转身向光绪忍泪长跪,庄重地说:“奴才辞别皇上,请皇上保重。”说罢就起立奔向井口,头向下投入井内。

但是,讲故事的日子并没有过得长久。载沣生日宴会过后不久,邓佳氏便因病去世了。载沣有两位福晋(在清代,亲王的妻子称“福晋”)。嫡福晋瓜尔佳氏,是晚清重臣荣禄的女儿,其与载沣的婚姻,是由慈禧指办的。她生有两男三女,是溥仪的生母。

瓜尔佳氏是个风度非凡,能言会道的女子。溥仪十五岁时,瓜尔佳氏因和端康太妃不合,端康指责其教子无方,迫使她走上了绝路。侧福晋邓佳氏是普通满族人家的姑娘,从小自强好学,爱好广泛,会摄影、绘画。

她持家很严,不论谁越轨一步,都要受到斥责。邓佳氏生有两男四女。她一向主张孩子们要有自己的一技之长。在她的坚持下,载沣为溥任和韫娱、韫欢请了画师刘隽生,住在园中为他们授画。她无法制止王府的铺张浪费,却自奉俭约,凡是自己能做的事情都自己去做。在载沣寂寞的晚年里,她是他的得力助手。邓佳氏的死给载沣留下了永久的伤痛。

载沣为邓佳氏操持了盛大的丧事。几十天的忙乱,似乎也耗尽了他的精力。载沣的病情进一步加重,从此瘫痪在床,无力过问家事,连讲故事的活动也停止了,醇亲王府开始了真正的衰败。1943年,韫娱也结婚搬走了,王府花园更显得空旷、寂寞。

1945年抗战胜利后,王室家族起了很大的变化:伪满洲国随着日本的失败而瓦解,溥仪和溥杰及几个妹夫去向不明,在东北的几个姐妹不得已拖儿带女千辛万苦回到王府花园。但几十年的坐吃山空和失去了溥仪的支持,使王府的经济到了捉襟见肘的地步,只能勉强支撑。这一撑就撑到了北平的和平解放。

一开始,载沣和其他一些皇室贵族一样,害怕新政权从政治上算历史的旧账,把他们列入应该消灭和打倒的行列,也害怕将他们的财产没收。后来,在载涛的劝说下,载沣特意雇了一辆三轮车,在鼓楼大街转了一圈。载沣见接替国民党部队的解放军,严格遵守“约法八章”,艰苦朴素,对居民秋毫无犯,同前清兵勇、北洋军阀、日伪警宪、国民党军队形成了鲜明对比,这使载沣第一次有了和平安定的感觉,改变了对共产党的态度,身体也慢慢康复了。

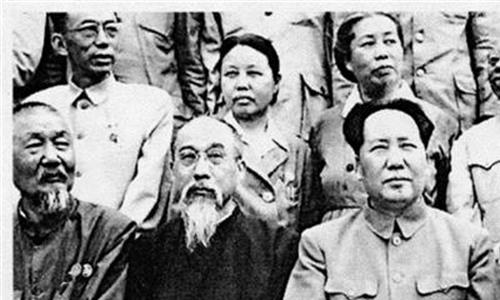

1950年6月,载涛列席参加了政协第一届全国委员会第二次会议,同来自全国的政协代表共聚一堂,共商国家大事。这使载涛和载沣感到无比自豪。他们感到共产党对他们这些清室贵族不但没有从政治上打击,从经济上削弱,反而是政治上尊重,经济上帮助。

特别是看到因为消除了种族歧视,满族人不再像民国时代那样抬不起头来,不少为避祸求生而隐瞒民族身份的人,重新恢复了满族身份。载沣渐渐地释去了疑虑,放宽了心怀,对解放的态度开始积极起来。

为了支持国家教育发展的需要,载沣主动将王府及花园出售,搬到东城魏家胡同46号,之后,他又将这所宽敞的宅院售给更为需要的政务院,迁往利溥营13号。房屋虽然小了,人口也减少了,但载沣的心情却宽敞了。1950年腊月底,载涛将他接去吃别具风味的“菊花火锅”,一家人说说笑笑,载涛不时为哥哥添酒加菜。载沣也开怀畅钦,享受这天伦之乐。

正当载沣开始迎接新生活的时候,他突然患上了感冒,但他认为一个人的生死祸福早由上天注定,治病是毫无用处的,因此拒绝就医,以至卧床不起,载涛多次求医抢救,也一直未能见效,终于1951年2月3日病逝。

1960年1月26日,周恩来在全国政协礼堂接见溥仪等人时,对载沣作了评价。周恩来说,载沣是在特定的历史条件下当上摄政王的,他不具备这个能力,也无法承担历史重任。他后期在辛亥革命中的表现是好的,也没有积极进行复辟活动。

他自己从未任过任何伪职,表明了民族气节,是一个爱国者。他带头取消王府的旧礼节,不能不说是思想的开通进步。但他1951年就去世了,只活了六十八岁。像他如此精通满文的专家,不用说到外面去找,就连你们家族中也恐怕不多见。他确实通晓文史和天文学,很遗憾,他学了一点科学,又不尊重科学,有病不治,有药不吃,只是相信命运,要不然他会多活些年,为国家和人民做些工作。

周恩来对载沣的评价是客观的,也是公正的。九泉之下的清代最后一任摄政王若能听到这些评语,也一定会感到极大安慰的。