马三立和马季 回忆马三立 侯宝林 马季

这里摘录的是已故作家梁左随笔“笑星百态”的部分篇章,它们不仅仅是对名家风范的描摹,更能看出梁左对艺术和人生的思考。

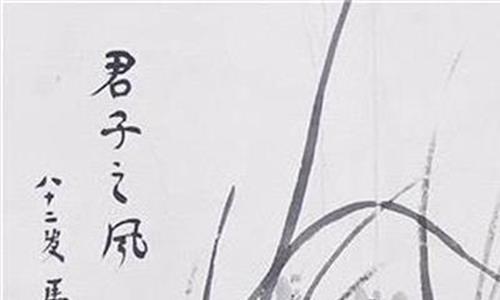

马三立的“意识流”

如果在中国相声界论资排辈的话,马三立无疑是健在者中辈分最大的了。侯宝林该叫他师叔,马季该喊他师爷,至于姜昆冯巩等辈,都该尊他为师祖了。当然新社会不讲究这个,我们一般只称他“马老师”、“马先生”或“马老”等等。

马先生是相声前辈中文化程度最高的,他念过私立高中,在今天恐怕要相当于大专了。因而他的相声别具一格,按行话说就是“文哏”用得特别多,也就是说很有现代意义上的幽默色彩,有些包袱简直难为他是怎么想出来的。

“……我写,我写小说!我上比巴金,下比柳青,超过托尔斯泰,不让巴尔扎克,外国有马雅可夫斯基,中国有马三立!高尔基写《母亲》,我写《二姨》!短篇,中篇,长篇,稿费,源源不断,邮局汇款:'马三立,拿戳儿!马三立,拿戳儿!'有了钱,怎么办?我先买一棉帽子戴……”

我看这段描写真是了不起的意识流!一个人由写小说想到挣稿费并不新鲜,难得的是他居然仿佛听到邮递员喊他领稿费的声音!尤其马先生在表演时把那句“马三立,拿戳儿!马三立,拿戳儿!”喊得此起彼伏,让观众乐不可支;而最后这位未来伟大作家的理想不过是用稿费买一顶棉帽子戴,这种强烈的反差简直令人绝倒!

马先生平时说话也极其幽默,甚至你根本弄不清他是有意还是无意。有一次相声界在大连开会,他老人家在主席台上作了精彩发言:“……我就说一条儿,咱们到了海边儿可不准背着领导下海游泳,回头有个大事小情的可没人捞你去。咱们得让领导放心,让领导高兴,领导不高兴就是我们犯错误……”

事后我和姜昆越琢磨越可乐:“领导不高兴就是我们犯错误”?那他们当领导的可太省心啦!仔细一想,这不也是中国某些现象的真实写照吗?后来有一阵和领导接触时我们常把这句话挂在嘴边儿,弄得领导哭笑不得:“部台领导对这段相声提出的修改意见你们同意不同意呀?”“同意同意。”“是不是有点儿勉强,有点儿不高兴?”“没有没有,我们是怕您不高兴,您不高兴就是我们犯错误!”

给侯宝林敬酒

我平生读到的第一本相声集,是50年代出版的《侯宝林郭启儒表演相声集》。那是一个文化荒漠的时代,一个初中生能得到这样一本书当然是爱不释手了。这本书我前后读了大约20遍,直到几乎能把所有的段子都背下来为止。不能说仅仅因为这本书便决定我后来选择了相声创作工作,但直到现在,我仍然能感受到它对我的相声创作的巨大影响。

第一次听到侯宝林的相声是在插队的时候,说来荒唐,竟是从“莫斯科广播电台”的对华广播中听到的。那时“四人帮”尚未倒台,国内风云变幻,我们几个知青收工回来关严门窗,围坐在老乡家的炕头上“偷听敌台”,本来想听到些政治方面的消息,没想到听到的居然是侯宝林郭启儒合说的《夜行记》!

这对我们枯燥的业余文化生活来说真是一针强烈的兴奋剂,一连几个月我们都在热烈地议论这段相声,而且每次都能自己把自己逗笑。当然,一位后来的中国相声作家居然是在外国电台中第一次听到自己国家相声大师的作品,现在想起来真有点儿不可思议。

第一次见到侯宝林先生是在北大中文系读书时,他被聘为我们系的教授,来系里讲课。这次讲课不是安排在教室,而是在礼堂。结果几千人的礼堂座无虚席,我们中文系的学生受优待,每人一张票,其他系的学生只能十几个人摊一张票,很多没票的学生挤在门口,可谓盛况空前。

侯先生讲的题目我记得是相声史一类,但这样的题目除了对中文系文学专业而且还得是像我这样的学生才能产生兴趣外,一般学生根本没什么兴趣,他们来的目的就是见见侯先生,听他说两段儿。

但侯先生此时是我们系聘来讲课的教授,并非请来的演员,于是供需双方就发生了矛盾。好在侯先生具有丰富的舞台实践经验,讲了几句之后即摸清了这是个什么样儿的“场子”,于是在讲演中穿插了大量作品介绍和“现挂包袱”(临时抓哏),于是皆大欢喜。

现在我有时也被高校请去讲相声创作之类,我吸取侯先生的经验,不管主办单位怎样要求,我始终坚持以介绍作品为主,把史、论之类都减少到最低限度:有几个大学生会像当年的我一样对相声史和相声论感兴趣呢?

1991年在相声界的一次聚会上,侯先生作了一个发言,其中谈到相声目前不景气的原因之一就是作者待遇不公:“人家费那么大劲儿写个段子,你给加俩馊包袱就算你的了?名也是你的,利也是你的,那人家谁还写相声啊?”会后聚餐时相声作家廉春明与我相约给侯先生敬酒,侯先生笑问:“怎么样,我今天讲的对你们写相声的还算公道吧?”我们忙说:“公道公道,就为这个敬您一杯!

”“公道就好。”侯先生高兴地站了起来,与我们碰杯。我们知道他身体不好,劝他不要多喝,但他还是一饮而尽。

我想起我少年时读的那本书,为什么叫《侯宝林郭启儒表演相声集》呢?加这“表演”二字,实际上是侯先生有意强调他仅仅是作为相声表演艺术家在表演作品。虽然收入集子中的许多作品,特别是许多传统作品,都经过了他的加工和净化,而这种加工和净化现在看来是具有开创意义的,其艰巨程度也并不比创作一段新作品轻松,但侯先生仍然认为这仅仅属于“二度创作”,是一个表演艺术家的分内之事。

马季在香港

马季是中国新相声的主要奠基人,尤其是他在五六十年代创作的一批“歌颂型”相声,如《登山英雄赞》、《英雄小八路》、《找舅舅》、《友谊颂》等;虽然今天看来难免带有那个时代的深刻烙印,但在当时的确是令人耳目一新的。马季师承于侯宝林先生,同时也从郭启儒、刘宝瑞、郭全保等相声名家那里学到了不少东西。他对传统相声手法和技巧的烂熟于胸,以及在创作中的运用自如,令相声界的许多同行叹为观止。

我近来的相声创作与姜昆合作,马季是姜昆的老师,且师生关系相当密切,照理我也应当常有机会向他请教的。可因为他近年来身体不好,医嘱闭门静养,所以我从未登过他家的门。直到有一回我和马季、姜昆等一起到香港访问,这才有了与马老师深谈的机会。

在香港朝夕相处的一个月中,马老师好几次把我们逗乐了:并不是那种捧腹大笑,而是越琢磨越可乐。因为细想起来,他的“包袱”手法并不新奇,甚至都是传统相声中最常用的,但他用得好,用得巧,用得适宜,因而效果不同凡响:须知干相声这行的整天同“包袱”打交道,真想把我们逗乐也不容易呢!这里且

举一例:

一位香港朋友再三再四地要请我们吃饭,我们因为应酬多,没有答应。正好有一天在吃饭时间路过他开的一家商店,我提议进去看看,若他死留我们就把这顿饭吃了算了,省得拂了他的好意。马老师带我们进了商店,那位香港朋友很热情:“哎哟,是马先生呀,稀客稀客,你们几位吃过饭了吗?”

我想这下麻烦了。若说吃了吧,万一香港人实诚,必要另约时间;若说没吃吧,你吃饭时间上这儿来,这不明摆着让人家请你吗?还是马老师回答得体:“啊,我们不忙。”

直到今天,我写这篇文章时,想起当时的情景,还有点儿忍俊不禁呢!姜昆也跟我说过类似的例子:有一次在马老师家做客,一位年轻客人自告奋勇到厨房为大家烧水,他粗手笨脚地进了厨房以后,就听里面锅碗瓢盆一阵乱响,也不知碰翻了什么,于是马季在客厅里大声问他:

“嘿,逮着了吗?”

这也属于那种越琢磨越可乐的包袱:烧水怎么弄出逮猫狗的动静来了?!

侯耀文的“包袱”

侯耀文对相声艺术真正下过一番苦工夫,说、学、逗、唱样样拿得起来,而且活儿路子宽,差不多的传统段子都会说,这在新一代相声演员中并不多见。在相声界,一些年轻同行知道耀文的传统相声功底很深,遇到难题常向他请教,耀文总是热情相助,有问必答,有时甚至热情得让你不好意思。

比如有一次筹备春节晚会时,侯耀文、石富宽的《买猴新篇》没有通过,领导让他们另外准备个新段子,此时距离晚会只有一个星期,火烧眉毛。吃晚饭时我们凑在一桌,只见他和石富宽都愁眉苦脸的。这时同桌的黄宏跟我谈起他们的《秧歌情》中的一个包袱:

妻子:“你说,你跟国家主席你们两人谁大?”

村长:“职务不分大小,都是为人民服务。当然从行政上来说他比我大四级

,主席、省长、县长、我,中间的都不算……”

黄宏觉得这个包袱在设计上有毛病,但一时想不出毛病在哪儿。我说恐怕要把“中间的都不算”这句话删去,因为这是一句“挡包袱”(妨碍观众大笑)的话。耀文一听也立刻来了精神,他说还应该强调那个“大四级”,加上一句“我们四个人是这么排的”之类的话,这样就更加可乐了。

他还请黄宏晚上一定到他房间来:“我帮你归置归置,咱非把这包袱给砸瓷实了!”我说:“你自己那活儿还不知道在哪儿呢,还帮人家归置活儿哪!”耀文说:“不是,我看他们这包袱就差这么一点儿,我替他们着急呀!”

后记:

马季先生最近在谈及相声艺术发展的现状时语出惊人,认为“相声从业人员文化素质严重偏低,大多是半文盲”。另据悉,中央戏剧学院今年将开办曲艺文学专业,希望相声这种起源于街头的艺术能“在高等学府,通过专业人士的继承、发展获得新生”。

这两条消息,都很容易让人想起英年早逝的梁左。以“写相声”出名的梁左,毕业于“高等学府”:北京大学中文系。还在大学读书的时候,他的兴趣就和别人不太一样,他对喜剧艺术特别感兴趣。惟因如此,梁左留下的最著名的作品,都是相声和电视情景喜剧。《我爱我家》也为中国情景喜剧带来了一个相当高的起点。梁左去年因病去世时,年仅43岁。