潘天寿儿子 潘天寿:我是雷婆头峰的儿子

潘天寿的另一个强烈的愿望是,上雷婆头峰。这已是很早以前,还是母亲在世时的愿望。

当地人都能讲雷婆头峰的故事,但真正上过山的人倒不多,而住在冠庄附近乡下的孩子们倒是去过,因为那里柴草很多。一待他们长大了,也就不再愿意上雷婆头峰了,也就忘却了那条上山的小道……

“上山还有多少里?”“十来里!”怎么一直是十来里?潘天寿继续问道:“还得走多久?”

“半天左右!”

“路怎么走?”潘天寿这时已找不见雷婆头峰影子了,便以为走错了路。

“就往前走吧!是这样,有时远处倒能瞧见她,走得近了反而看不见,但过一会儿她又出来了!”回答问话的是个中年男人,他指一条伸向平原中间的泥路,沿着丘陵的边沿,歪歪曲曲,通向山间。

小男孩们谁也不想砍柴的事。他们都心照不宣地一心想上雷婆头峰。他们每个人在小时候就听熟雷婆头峰的故事,每个人都是第一次来这儿,准备看看神话中的山峰的。潘天寿被这沿路的情景迷住,几乎忘了砍柴的事。他们爬上了一个陡坡,好像是最高处了,他们真不知再往何处走去。

游荡得差不多了,大家都说:“走吧!砍柴去吧!”正当他们要离开时,潘天寿转过身来,忽然,他被眼前出现的景色惊呆了,一块顶着天穹的苍白石岩在他头顶正前方显露出来……他张口结舌,憋得一阵心跳后终于大喊一声“啊!雷婆头峰!”

“快上雷婆头峰”。伙伴们蜂涌向前冲去,尽管前面又是迷雾重重,但他们已看得明明白白!他们往下走一段,就遇到上坡了。这个坡全是岩石,根本没有路,他们攀援岩石间的灌木,沿着岩石的走势,一块一块地往上攀登。

潘天寿站在崖石顶端,向西北望去,只见天台山麓的余脉像大海的波涛般奔腾而来,又复蜿蜒而去。白色的云雾像烟似的慢慢从山岫中冉冉升起,渐渐扩展到岩壑中,使这凝重巍然的山岩像腾云驾雾的神龙。这些山尽管不算高,它们在地图上或许还找不着位置,也叫不出名字,但它们是活着的,是升腾的,充满了不息的生命之力。

(1915年,潘天寿考入浙江省立第一师范学校)浙江第一师范寄来通知,潘天寿以最优成绩被录取。考试中他的作文成绩最好……入学考试的这篇文章,主题还是在他首次登上雷婆头峰时已在心头涌现过,那时面对云海雾气,心头不禁翻腾起一些先贤的警告,就像他已能感受到古人面对宏大自然时的激荡心情。

一山一水一木一石

(1956年前后)这时北京传来消息,说是为了改造中国画这一古老画种,组织了画家去体验生活,要用自然的新鲜方法来改革旧的传统技巧,当时的浙江美院也依法行动起来,由民族民间美术研究室主任朱金楼带队,“星期爬山会”就开始活动了。

潘天寿欣然参加。他的老友,吴弗之、诸乐三均踊跃参加。他们翻山越岭,扪壁攀萝,遍历西湖群山。宝石山、玉皇山、栖霞岭、烟霞洞、吴山、云居山、龙井、韬光、南北高峰、上下天竺、九溪十八涧和西湖外围最高的五云山和最远的琅玛岭等,莫不留下他们的足迹。

那天,他们一伙去北高峰。虽说是初夏的天气,但闷热犹如盛暑,没走几步,汗水就湿透了衣衫。

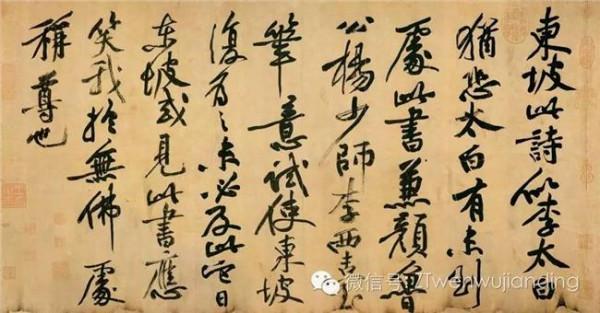

不多时,大雨如注,躲雨的亭内人都在埋怨着风狂雨骤,而潘天寿却呆呆地望着远方的一片迷濛,默诵着东坡老人游湖遇雨的名句:“天外黑风吹海立,浙东飞雨过江来”。

他情不自禁地、断断续续地对旁人说起话来,他带着浓重的浙江乡土音调,并不断转换所用的字眼来说:“我年轻的时候,喜欢往野地里跑,对着山,看半天;对着水,看半天;眼睛在看,心里在想,想那些山和水有关系的事,其实,都是人的事情。

我倒是和山水交上了朋友,和花草树木交上了朋友;有时一个人自言自语,人家说,你是在和石头说话吧!我说,石头就是我自家呀!”说到这里,他自觉好笑,就笑了起来,但同行的人都在聚精会神地听着,他们很少见潘天寿讲这么多话,而且这么直率地流露出个人的感情。他又接着:“其实,人画一山一水一木一石都是带着感情的,没有感情就没有作画的欲望,没有感情怎么能动笔呢?”

山下传来雨后的鸟鸣,他说:“其实古人也有不少是关心祖国兴亡,关心人民疾苦的。我以为继承传统是要继承这种好的传统,绘画上的仿古,只能是技术学习的一个阶段,不能老仿下去呀。特别是作品的立意,古人有古人的意,现代人应当有现代人的意,踩着古人的脚印走路,路子就越走越窄。

出新,是出时代之新,时代不同了还守着过去时代的东西不放,岂不是抱残守缺……”说到这儿他停住了,忽然想起林风眠做西湖艺术院长时的那次热情的讲话,当时听得他非常吃惊,不到时隔数十年自己也讲着差不多的话语,不禁语塞。

雷婆头峰寿者

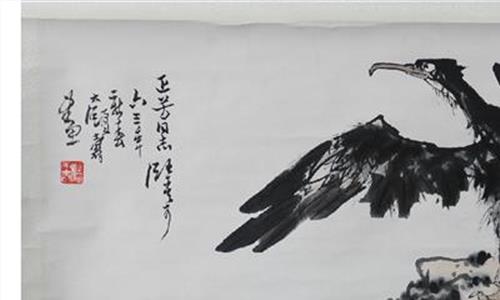

(1960年)潘天寿正面对眼前那帧刚画完的《映日荷花别样红》,思索着题款问题。自开始画画到现在,自己曾在画上题过多种名号;从天授到阿寿、懒头陀、三门湾人、寿者、懒道人、懒秃寿者和心阿兰若主持、大颐寿者等。

他觉得以往的名号已不能适合他现在的心境了,应该有新的名号才能说明和容纳现有的感情。他不禁面对眼前那帧水墨淋漓、线条纵横的画面出神,画幅下部是一大片参差的竹叶与野草。

瞬时,他眼前突然出现昔时景象。为什么一直没让那些刻意经营的书画与雷婆头峰挂上钩?

他也曾认真地问自己个中究竟,似乎下意识的回避,才是妨碍雷婆头峰这个名称出现的主要原因。他是故意的,与其说是矜持,不如说是疑惑和缺少自信——他真能代表那座神圣的山峰吗?他真能以它为名吗?或许已到了由取名而使雷婆头峰名扬天下的时候?就如他眼望潘家祖先牌位时的内心愿望。

虽然他似乎很难再回忆起那个山蜂的所有细枝末节,但是,一种神秘和缠绵的深情一直萦绕着他。童年的梦境能再次得以实现,他现时可以认为他是那峰的儿子,那山峰在他心目中已不再是早期神圣的偶像了,不再是使他神情恍惚忽悲忽愁的主宰物了。

那种阴郁、威严、神秘和深沉的气象,已渐渐为宽厚、亲切、朴实和平淡的现实所取代,他与它的距离非常之近,能使他再次用心和身体去贴近它。

想到这儿,他突然感到一阵轻松,像解答出了最困惑的难题一般。

他缓慢地提起那支已是半硬的狼毫笔,将它伸入嘴中,细心地用唾沫和舌尖将它慢慢濡软。当墨的奇特清香充塞入他的鼻腔,进入那一大片微波荡漾的脑海时,他充满自信地在那张画的岩石上方,写下了“雷婆头峰寿者”几个字。

本文节选自中国美术学院出版社出版的《潘天寿传》徐虹/著,有删节。

![>[转载]【国画】名家画荷潘天寿荷花作品欣赏](https://pic.bilezu.com/upload/d/16/d1646d8be40df9381a3342e7641a2d62_thumb.jpg)