苏武庙李陵碑什么意思 【自述】我与《李陵碑》的不解之缘

京剧《李陵碑》又名《托兆碰碑》或《碰碑》是全本《杨家将》中的一折,本人从小喜欢京剧,回顾自己看过的剧目,发现我与《李陵碑》好像有特别的缘分。统计了自己一生中的“第一次”,竟有许多与《李陵碑》有关,下面就来说说这些第一次吧。

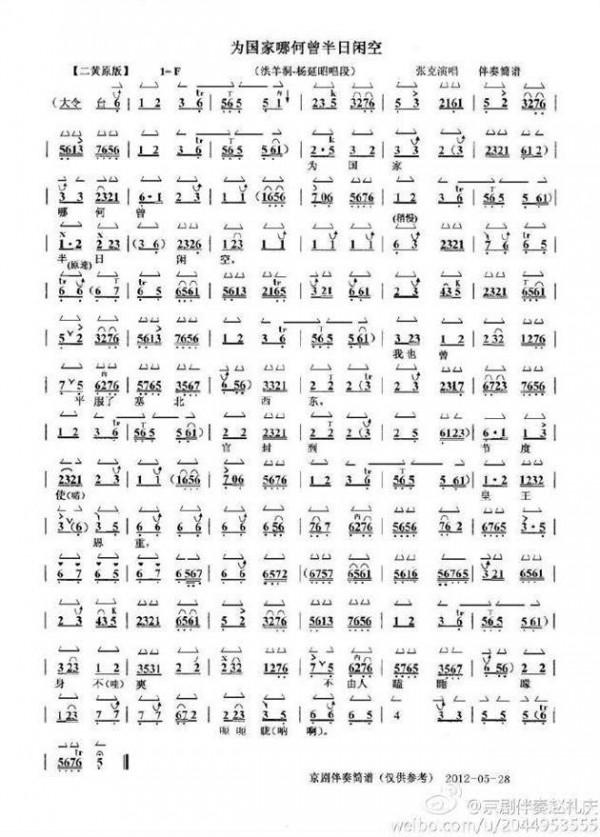

第一次学的反二黄唱段是《李陵碑》

我学唱的第一段“反二黄”唱段就是碰碑。上世纪五十年代末,录音机尚未普及,收音机播放的时间又无规律,我又没有老师教,幸好有京剧曲谱充当了我的启蒙老师。青岛中山路中段有个窄巷叫“劈柴院”,里面有个书摊所卖的京剧类书籍比路对面的新华书店还多。

我中学时代常到那里去搜寻京剧资料。我保存至今的一本《京剧唱腔》是由中国戏曲研究院编的,其中的《李陵碑》唱段是依据杨宝森演唱录音记的谱,从反二黄慢板直到最后的四句散板,谱记得比较准确,为我学唱提供了方便。

在照谱学唱的基础上,遇到电台播出,再反复验听细节,不断订正。我就是这样,慢慢地学会了这一大段反二黄唱腔。有了《李陵碑》的基础,后来再学《朱痕记》、《乌盆记》、《法场换子》等戏的反二黄唱段就顺利多了。

我小时候开始哼唱京剧,是从马派开始的。那时言少朋在青岛京剧团,我看过他很多马派戏,也学了很多马派唱段如《甘露寺》、《借东风》、《淮河营》等。可是,从听了杨宝森《李陵碑》、《文昭关》等戏后,我又“喜新厌旧”迷上杨派了,觉得马派唱腔虽然好听但有些漂浮,不如杨派韵味更加醇厚。如果把马派比作樱桃白兰地,杨派就是贵州茅台。

第一张收藏的密纹唱片是《李陵碑》

我家里本来是有留声机的,但从我10岁全家自上海北迁至青岛后就再没见过。只是在听到家父偶尔哼唱余叔岩的唱段,问起缘由时,才知当初家里有过留声机并有许多京剧唱片,搬家时都送朋友了。家中只留下一本《大戏考》,书中载有百代、高亭等唱片公司出版的所有唱片的唱词。这本《大戏考》是我幼年跟收音机学唱京剧的重要教材。

大约在1959年的寒假,我在青岛中山路国货公司对过一家专卖唱片的商店里看到了部分京剧密纹唱片。过去的粗纹唱片都是78转/分的。一面唱片容量仅3分多,余叔岩的《空城计》慢板要用两面才能盛开,中间不得不添加锣鼓来衔接。

新密纹唱片是33转/分的,一面唱片可容纳连续20多分钟的声音节目。当我看到杨宝森的《李陵碑》等唱片陈列在货架上时,心里的激动与兴奋真是难以形容。虽然当时家里已没有电唱机,自己也还在念书并没有收入,还是咬牙向大人要18元钱(当时大学生一个月的伙食费约12元)买下了三张密纹唱片。

其中第一张第一面就是《李陵碑》的反二黄唱段(缺最后的四句散板,另一面是《清官册》“审潘洪”一场的大段念白;另两张是《骂曹》全剧三面和《宿店》一面)。尽管从那时直到现在我都没有购置电唱机,这几张密纹唱片却始终被我珍藏着,算起来已陪伴我49年了!

第一次看的女老生戏是《李陵碑》

我从幼年就看过多位演员演出的《李陵碑》,能记得起的一次是在青岛永安大戏院由女老生徐东明演出的。那是我头一次看女老生戏,开场的《坐寨盗马》是一位女花脸演的,那也是我头一回知道花脸还可以由女子演唱。不过,那次对徐东明的印象并不太好,碰碑的唱腔大多在中音区,恰恰是一般女老生所不善长的,记忆中徐东明的中低音黯哑不受听,感觉不如后来听过的张少楼(余派、言派)、蒋慕萍(杨派)好听。

第一次由著名琴师伴奏习唱的唱段是《李陵碑》

上世纪80年代的一个夏季,我因公出差去北京,住在北大,公事之余就寻找吊嗓的地方。记得那几天常换两次车花两个小时到玉渊潭公园的山上去吊嗓。有位刘老先生擅拉杨派,《伍子胥》后面的几段“二六”托得挺严实,《碰碑》也拉得很好。

那时陈志清刚回北京,也常找刘老吊嗓,可惜我没遇到。听刘老说民族宫每周日上午有活动,我就在一个周日早晨赶了过去。我找到主持人李玉英报了一段《李陵碑》(托兆),唱完后与琴师聊了几句,方知他是中国京剧院的费玉明老师,他说不久前刚为张建国伴奏了《珠帘寨》全剧。我作为一个业余爱好者虽也有过多次专业琴师伴奏的经历,但这次算是级别最高的了。碰巧的是演唱的段子恰恰是《李陵碑》。

近年来,济南京剧院的王伟老师,山东京剧院新来的年轻琴师杨阳,常为我唱《李陵碑》而操琴伴奏。在省政协票房赶上山东京剧院的徐春华老师来弹月琴,我十有八九要烦她为我弹《碰碑》的。我感觉这些专业乐师的知名度虽然赶不上中京的名家,但实际演奏水平都是相当高的。

第一次看到外国人为京剧伴舞是在唱《李陵碑》时

1990年代,设在泉城趵突泉内的户外京剧票房集中了济南市票界水平较高的文武场:鼓师孙国梁、申杰等都是从专业剧团下来的,方荣翔的鼓师曹同凯也常来做客;琴师侯松和、杜秀彦、刘红伟等都是很出色的。由于演唱是在户外(长廊下),时有游客驻足聆听。有一次我正清唱《李陵碑》的大段反二黄,一批新加坡游客走过,其中一位男士被悠扬的琴声打动,竟然忘情地走到中间手舞足蹈起来。这是我第一次看到外国人为京剧伴舞。

唯一“笑场”发生在唱《李陵碑》时

趵突泉票房平时的清唱,虽然文武场齐整,但不算是正式演出,虽常有游客围观,仍属于自娱自乐性质的。尽管是自娱自乐,我每次清唱还都是严肃认真的,不然就会显得对文武场老师不恭了。但唯一的例外是有一次由杜秀彦老师为我操琴清唱《李陵碑》。

杜秀彦老师拉琴非常投入,擅长快弓,每当拉到得意的长过门时,双眼微闭、旁若无人。当时我“反二黄慢板”唱到“我的大郎儿替宋王”,尺寸逐渐催上去,下面等过门完了就要接唱“反二黄快三眼”“把忠尽了……”。

可是这位杜老兄的过门越拉越快拉得太得意了,不知怎么搞的,弓子拉到尽头被双弦别住竟无法推弓了。在这一瞬间,只见杜老兄猛睁双眼,用左手帮忙抽出弓子,继续演奏,虽然空过了几个音符,却依然够板。

过门一完我就要张口接唱。本来接下去那段历数老令公“八个子把四子丧了”的悲惨遭遇,应该是眼含着泪唱的。可是,刚才的事故让我走了神,特别是杜老兄当时那尴尬的举止令我捧腹难忍,止不住笑了出来。这是我习唱京剧过程中唯一的“笑场“。杜秀彦老师英年早逝,五十多岁时突发心脏病离开了我们,是济南票界的一大损失。现在我一想起他,眼前总要浮现出那别弓子的镜头。

第一次扎靠与专业演员同台演唱的戏是《李陵碑》

我从来没拜过老师,参加票房的活动本来只想清唱,没想过上台彩唱。可是,我最初参加的历下区票房负责人马老竭力鼓励新手上台。我唱、念都还不怕,就是不会表演,连台步也不会走。在马老鼓励下,我买了厚底,在家天天练走台步,终于上台演了一次没有什么身段的后半出《乌盆记》。

以后的多次演出我都以《乌盆记》来应付,以至于我都数不清演过多少场了,只记得陪我演过张别古的就有三位。时间长了,觉得不能老演一出戏,于是又学了《李陵碑》“托兆“一场。先是陪别人演的六郎,然后升级演杨继业。我非常幸运,第一次演出时原定演六郎的票友临时因感冒嗓子失润不能上台,改由济南京剧

团专业演员郑显圣(李和曾之徒)老师代演。这是我第一次与专业演员同台演出。我以前没演过扎靠戏,在后台化妆勒头后,没有抓紧穿行头就在侧幕旁看戏,幸亏负责后台的王名达老师提醒我“你是要扎靠的,赶快穿起来!”事后我才知道扎靠要比刘世昌穿褶子麻烦得多,直到场面起了“导板头”我还没系完扣子,一边唱着“金乌坠、玉兔升……”一边系完最后一个扣,匆匆出场,好险呐!

第一篇发表在《中国京剧》上的习作是关于《李陵碑》唱词的探讨

每次习唱《碰碑》唱到“弓折弦断为的是哪条”时,总搞不明白为什么“折”字不读zhé或shé却要读成zhà音呢?我猜想杨宝森不会念错,该是记词者记错的,原来唱的也许是读音为zhà的什么字。

偶然翻看字典,发现读音为zhà的字中有一个“奓”字,作动词时意为打开、张开。这个字虽然冷僻,但在口语中却是常见的。如“奓刺”(伸出刺儿。比喻嚣张)、“奓沙”(张开,伸开)。再想一想正常情形下弓和弦的受力情况,是弦的张力拉住弓使弓保持一定的弯曲。

如果弦断,弓将会伸直即“张开”——“奓”。所以说“弓奓弦断”是合理的,“弓折”则弦不会断,“弓折弦断”是不符合事实的。我于是猜测杨宝森唱的是“弓奓弦断为的是哪条”。我把这个意思整理成短文先后刊登于《梨园周刊》和《中国京剧》。

这是我在《中国京剧》上发表的第一篇习作。虽然后来又陆续发表过几篇,但值得记住的头一篇恰是有关《李陵碑》的。

“文革”中与《李陵碑》有关的经历

“文革”时我与妻子尚分居两地,我在济南西郊的一所中学教书,就住在学校的单身宿舍里。郊区的房屋简陋,没有顶棚,屋梁都是露着的,没想到这倒帮了我的大忙。“文革”一开始我就是学校党支部内定的“牛鬼蛇神”,大字报、批斗会接踵而至。

所幸学校没有多余的房子作为“牛棚”,我白天“劳改”晚上仍回宿舍居住。在这时候,“破四旧”开始了,红卫兵逐间房子抄家,搜索“四旧”。我收藏的京剧唱片、剧本、曲谱自然在“四旧”之列,幸亏早有防备,将有关资料集中为一包置于房梁上的隐蔽处,才躲过了红卫兵的一劫。最幸运的就是保留下了包括《李陵碑》在内的几张密纹唱片。

过些日子我这“牛鬼蛇神”平了反,变成了“革命群众”,并因是教物理的而被重用——管理广播室。我心中暗喜,我终于可以有电唱机用了。白天,我名正言顺地广播革命样板戏,晚上夜深人静时,我插上门偷偷地拿出珍藏的密纹唱片,细细品味杨宝森的《李陵碑》、《宿店》、《骂曹》。

在全国人民只能听八个样板戏的年月里,我能独享如此精妙绝伦的艺术,真是太幸福了。后来,形势宽松一些了,我甚至在白天还邀请过山东戏校的京胡老师(是我所在学校校医的丈夫)与我分享这份快乐。

对时下《李陵碑》演出的几点意见

完整的《李陵碑》本来先由杨七郎鬼魂吊场,念对子、报家门后,唱二黄导板、回龙、原板下场。第二场“托兆”照例有五更鼓:1、令公出场前起一更,唱“二黄导板”“金乌坠玉兔升黄昏时候”;2、杨六郎出场时起二更,唱“二黄原板”“听谯楼打罢了二更时分,杨延昭倒作了巡更之人。

……”;3、杨七郎出场时起三更,唱“听谯楼打罢了三更时分,半空中来了我七郎鬼魂。……”;4、七郎唱到“我本当与六兄多把话论”,起四更接唱“怕的是天明亮难回天庭”5,七郎“大锣原场”打下后起五更,接“导板头”令公唱“导板”“我方才朦胧将养静”。

建国后,据说为了破除迷信,砍掉了七郎托兆的情节,虽然这样一来是没迷信了,可整出戏却被打乱了。从时间顺序上看,五更不全了,六郎上场改成三更,令公醒来就是五更了,二更、四更就无处安排了。从艺术价值上看,砍去七郎使得原本生、净并重的一折戏变成单调的老生戏了,三段精彩的花脸唱段也随之消失。

从剧情看,更失去了逻辑性。七郎的死,令公是没有机会知道的,只能依赖梦境来找到解释,没有七郎托兆,令公怎知七郎死活呢。前面还是“七郎儿回雁门搬兵求救,为什么此一去不见回头?”后面怎么就又知道“七郎儿被潘洪箭射法标”了呢?莫非有人考证那时就有了手机?

1980年代有的演出虽恢复了七郎托兆,但仍有多处不妥当的修改。例如,有的取消了苏武鬼魂改为一个南国流落在北国的什么老人去收令公的大刀,更有甚者,说成辽国的大将改扮牧羊人抢去了令公的大刀。张建国的演出的则改得更多,干脆让令公在前面过场时被敌人缴走了大刀,在暗场就丟了盔、卸了甲,并且取消了末场的八句“反二黄散板”,一出场就径直进入了苏武庙。

这些改动显然是为了回避鬼神的出现,其实,神话传说中的鬼神、因果报应等,不一定是在宣扬封建迷信,只不过是代表了善良老百姓的一种美好愿望,不应以宣扬唯心论、封建迷信而简单地予以否定。

显然,编剧者认为杨继业是忠良威武的大将军,不能败在敌人手下,所以安排了苏武鬼魂,用无法抗拒的神力使他丢了武器、卸甲丟盔,这就保全了老令公的一世英名。

这样的安排顺应了老百姓的愿望,体现出此剧的人民性。改编者不仅损伤了老令公的形象,反而使得剧情莫名其妙——既然没有鬼神,是谁在苏武庙中立的李陵碑?又是谁在碑上写的几行小字?撇开剧情不论,改动的最大损失是观众听不到“当年保驾五台山”的过瘾唱腔了,也看不到卸甲丟盔的精彩表演了。为了回避鬼魂,改出那么多弊病来实在是得不偿失!

过去舞台上,令公唱“反二黄慢板”时,令公与四老军是要“扯四门”的。出场时,令公在九龙口唱完第一句“叹杨家秉忠心大宋扶保”后,走向台中,老军则由上场门“斜胡同”的位置改为分站两边;令公在台中唱完第二句“到如今只落得兵败荒郊”再自台中走向小边,四老军则从两边走到台中;令公在小边唱完第三、四句“恨北国萧银宗打来战表,擅抢夺我主爷锦绣龙朝” 回到台中,老军又分列两边;令公在台中唱完第五句“贼潘洪在金殿帅印挂了”转身走向大边,老军站到台中;令公在大边唱完第六句“我父子倒作了马前英豪”再回到台中,四老军再次归两边。

这里的“扯四门”用来表现老令公领着老弱残兵艰难地转移阵地(“寻一个避风所”)的过程是十分恰当的。

不知为什么现在的很多演出都把“扯四门”省去了,老军早早地坐在地下休息,老令公一人原地站着唱慢板,不仅是表演形式单调,入戏的观众还真担心那些老军在冰天雪地里长时间坐着不动会不会冻死,也为老令公长时间原地不行动而焦急。

过去演员在李陵碑前念诗“令公来到此,(这)卸甲又丢盔”时,在“卸甲”后都是手不动盔,直接用头颈力量把盔头向后甩出去的,连女老生徐东明也是这样做的。如今的演员不知为什么,连年轻力壮的都是先用手摘下盔头再扔出去的。是没有那功夫还是怕甩坏了盔头?

我真后悔小时候没有拜师学艺,头几年济南京剧院的马文宽老师还教过我一个令公下场时的一个简化的大刀花,可我不争气,没有复习就忘掉了。假如我会表演,真想演一次原汁原味的《李陵碑》,可惜今世也许不可能了!不过,曾演过小半出,至今还能清唱整出,也算我与《李陵碑》的缘分不浅了!

【本文由撕边一锣于2008年4月12日在〖中国京剧论坛〗发表】