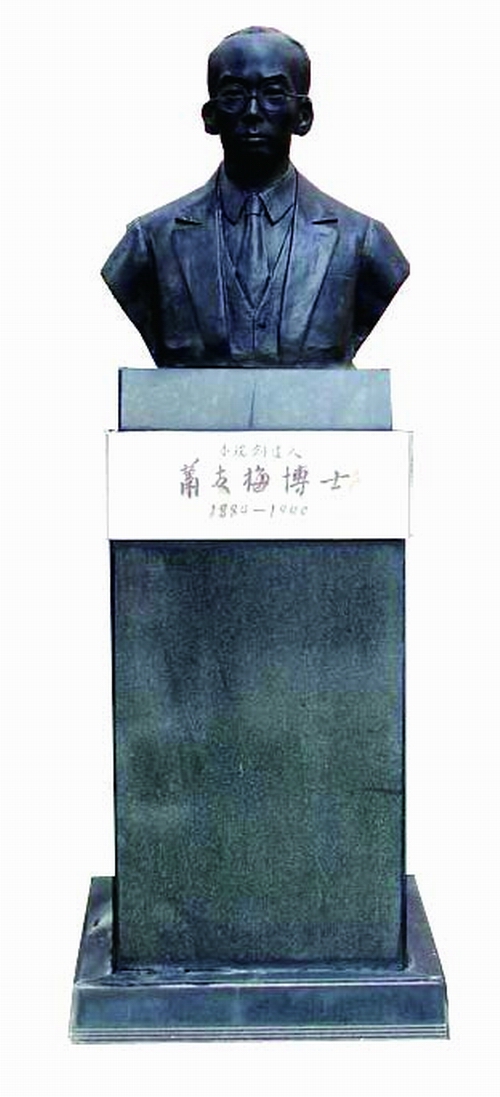

萧友梅代表作品 我们为何要纪念萧友梅先生?

萧友梅是我国近代音乐发展过程中资历最老、学识最丰富的第一代音乐家的代表。他曾是北洋政府国歌的作曲者,又是当时北京3所国立音乐教育机构的创办人、实际工作的领导人,也是当时中国音乐界最重要的一位活动家。这样的身份,以及他所处的时代,使他经常要通过“讲话”、“作文”等形式向社会发表他对音乐的见解。

而且,他的这些见解无疑对当时中国音乐文化的建设起了较深的客观影响,具有相当的代表性。作为当时最有影响的音乐教育家、音乐活动家,萧友梅的音乐思想也大多是结合其音乐教育和社会音乐活动而发表的。

我认为,从他的众多言论和著述中,基本上可以看出他的思想核心是“音乐救国”。这是他将自己毕生精力投入于中国音乐教育建设的主要出发点,即“普及国民音乐教育、救起音乐不振的中国”。

沈洋演唱萧友梅《问》

具体可以归纳为以下几点:

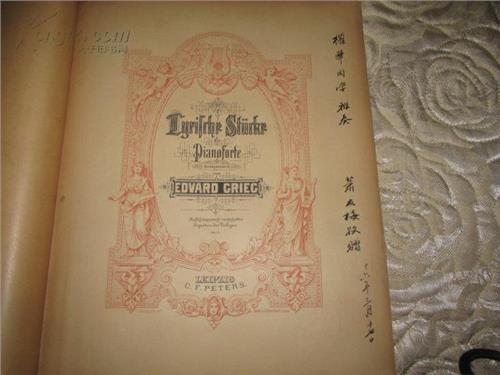

一,萧友梅多次发表的有关建设中国新型音乐教育的主张,是“以西为师”即按照欧美的音乐教育模式创办中国的音乐教育,以利于中国的年轻音乐学子系统掌握西方音乐的科学经验(如基本乐理、现代记谱法、和声学、键盘乐器等),以此作为改造中国“旧乐”、建设具有中国“民族性”的“新国乐”。

萧友梅的这个观点与赵元任、刘天华的同类观点是基本一致的,也是当时大多数中国专业音乐家所持的观点。但萧友梅对中西音乐的关系上基本是主张“学贯中西、兼收并蓄”,具体在“音专”的专业设置和课程设置有一定的落实。

应该指出“以西为师”并非是主张“以西代中”、“全盘西化”。虽然萧友梅公开承认“西方音乐随着时代的步伐不断向前进步了,而中国音乐的发展是停滞落后了”,但其目的不是为了要彻底否定、抛弃中国的传统国乐,而是为了要使中国音乐的建设尽快赶上世界音乐的发展进程。

所以,将萧友梅等人的观点说成是宣扬“欧洲中心论”,把萧友梅等人的努力说成是造成中国近代音乐的发展走了一条“欧洲中心论”的“错路”,仿佛这些前辈们的功绩不值一提,反倒是”遗患无穷”。这种看法是反历史主义的。

二,萧友梅的美学观点基本上是秉承蔡元培提倡“美育”的文化方针,亦即“为人生而艺术”的观点他的办学和创作都体现了发展中外历史的、鼓舞人心的健康音乐传统。他不仅不笼统地反对“本国民族音乐的传统”,还力主推进收集、整理、学习“民歌”的工作。

他只反对那些鼓吹资本主义生活方式的、低俗颓废的、黎锦晖式的歌舞音乐。显然,他的这种美学观点得到了黄自、刘雪庵、贺绿汀、程懋筠等音乐教育家的支持,也对田汉、聂耳等革命艺术家有一定的影响。

现在有些同志认为黎锦晖当时受到了“学院派”偏见的排斥,又说黎锦晖当时受到了幼稚的“救亡派”的“左”的压制。这种看法既不符合历史的真实,也违背了艺术的美应该是“真、善、美的统一”的基本原则。

通俗音乐是人们所需要的品种,但不等于它不存在“高低、美丑”之分。恰恰相反,在这个领域里黎锦晖等人的所作所为还真是一个令人忧虑的现实问题。萧友梅等人和聂耳等人当时批评黎锦晖的所谓“家庭爱情歌曲”和“成人歌舞”,也正是从这一点出发的。

国立音专照片

三,萧友梅与孙中山是同乡,两家又是世交,他还在孙中山从事革命的困难时刻同情支持孙中山的革命工作,一直到参加了孙中山的“同盟会”,并在“辛亥革命”后担任了孙中山临时大总统府的秘书。尽管后来他一度在北洋政府的统治下担任过公职,还曾是北洋政府正式颁布的“国歌”的作曲者在“北伐战争”爆发前,多数中国人都承认北洋政府的合法地位(连孙中山都曾为了与北方谈判接受邀请到了北京)。

当1927年后,在南京国民政府正式成立后,萧友梅受蔡元培的影响接受了南京政府的公职(国立音乐院教务主任、代理院长及国立音专校长等)。

这一切说明萧友梅的爱国思想与他的正统观念是不矛盾的。他的这种爱国立场还推动他在“九一八事变”和“一二八事变”后,明确地表明了自己支持“抗日救亡”的立场。

一方面爱国、一方面拥护政府,对萧友梅讲来,是可以两者兼顾的。这一点正像他在“七七事变”揭开全面抗日战争之前,他的爱国立场与他一心想办好专门培养音乐人才的“国立音专”,两者之间也是可以兼顾一样,他当时没有感觉对那样的办学方针、音乐思想等有什么矛盾。

但是,当华北的“七七事变”、加上上海的“八一三事变”,面对着侵略者的炮火大举进攻我国的中原领土,面对着大量无辜同胞的流血牺牲,以至作为祖国象征的首都南京也告陷落,他开始严肃地思考艺术与时代、民族、人民的一系列根本问题,思考艺术教育应发挥什么社会责任等过去所没有想到的问题。

在向当时政府教育部领导的报告中,他公开表示:“在这回的大变动当中,所有的制度和组织,理论和方法,都将跟随着客观条件和需要的转移,大大地起了变迁。

”他痛感“高深专门人才的养成,现在不是时候了”。“这种专门人才,在太平盛世固然是可宝贵的,在非常时期,则未必能在音乐上有所贡献于国家。”他提出了“音乐是精神上的国防的建设者”的思想,他认识到“民族意识之醒觉,爱国热忱之造成,实为一切国防之先决条件”。

为此他从美学上强调了“音乐对于集体生活的功用”,认为“凡是艺术都是实用的”,“音乐――和别的艺术一样――无论在实际上或理论上都应该、并且的确是实用的”, “音乐应该即刻从非意识的境界苏醒过来,回到意识的境界,意识地替国家服务”。

在他的这一报告中,他实际上承认过去我国(当然也包括国立音专在内)所实施的教育方针,实质上是一种要不得的、带有“超然的观念”、“技术万能观念”的“奢侈品的音乐”、“个人主义的音乐”。

因此,他庄严地号召:“提倡服务的音乐”、“提倡集团歌唱”、“提倡军乐队”、“音乐到民间去”、一直到“从服务中建立中国的国民乐派”、“跟随中华民族的解放而获得中国音乐的出路”,以及“为国家应如是,为音乐应如是,亦只有如是,才可希望找到那二十年(注:这里无疑是指萧友梅从1918年初毕业于莱比锡音乐学院到1937年底他写这份报告的20年)来无处寻觅的中国音乐的新生命”。

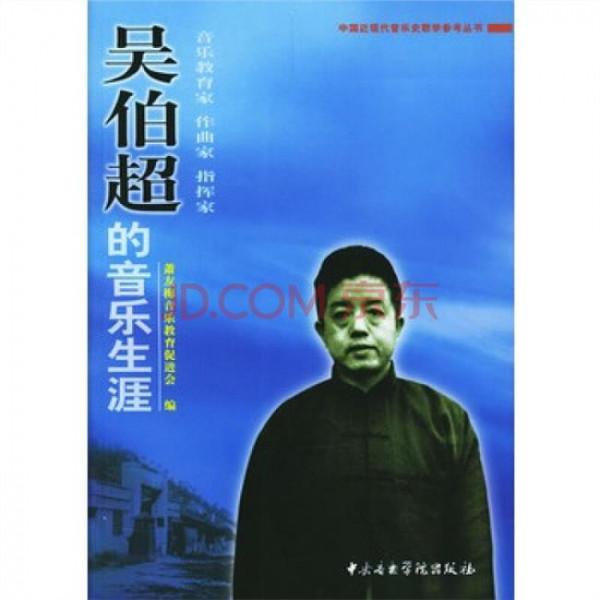

萧友梅、黄自、马思聪、贺绿汀

(从左至右,从上至下)

显然,这不仅是萧友梅的一份工作报告,也是他对自己20年为建设中国音乐所经历的全面的思想的总结,他从祖国、民族、人民的角度看到了自己过去的不足,初步找出了解决长期矛盾的出路。应该说,他在这个“报告”中的种种思考是非常真诚的、深刻的,特别是对他以往奉为“圣典”的欧洲音乐发展和被视为“学院派”办学经验的分析批判,比现在有些同志一再指责的所谓“救亡派”的用词还要严厉。

他从中得到的有关中国新音乐建设的瞻望(即“跟随中华民族的解放而获得中国音乐的出路”和“为国家应如是、为音乐本身亦只有如是,才可希望找到那二十年来无处寻觅的中国音乐的新生命”),比现在有些同志一再指责的所谓“救亡派”的期望则不仅“不谋而合”,甚至还“有过之而无不及”。

说明在国家存亡、民族大义面前,大家的心,包括对艺术的观点,开始真正联在一起了。要是萧友梅的这个“报告”的精神能够得以实现,我想中国近代音乐教育在中国民族解放中所发挥的作用肯定会有大的改变。

但是,客观的事实是萧友梅的这些发自内心的呼吁竟遭到当时统治当局的“不理睬”,他的美好的梦想并未受到丝毫的重视,甚至被长期尘封而不为人知。倒是那些现在一再被有些人指责的“以吕骥为‘一把手’的‘救亡派’”在中国共产党的支持下,办起了基本符合萧友梅的“报告”精神的鲁迅艺术学院音乐系。

历史的辩证法就是如此,只要是符合历史发展、符合大多数人民利益的主张,即使有某些人碰了壁,总还会有其他志同道合者去实现,历史巨人的前进步伐不可阻挡!今天我们重新会聚一堂,研讨萧友梅有关建设中国新音乐文化的思想的意义也就在于此。返回搜狐,查看更多