穆旦译作给 两部理论译作中的穆旦

作为翻译家的穆旦(查良铮)曾贡献了大量优秀的诗歌翻译作品。普希金、丘特切夫、拜伦、雪莱、济慈等诗人的杰作,几乎都是经由穆旦翻译而广为国内读者所知。查译诗歌可谓影响深远,给予几代人丰厚的文化滋养和温暖的精神力量。

王小波、孙郁、赵毅衡等作家或学者都曾明确谈及查译诗歌对自己的影响,王小波的推崇之辞更是广为人知:“查先生和王先生对我的帮助,比中国近代一切著作家对我帮助的总和还要大。现代文学的其他知识,可以很容易地学到。

但假如没有像查先生和王先生这样的人,最好的中国文学语言就无处去学。”(“王先生”指翻译家王道乾,也是穆旦的朋友)。然而不太为大众所知的是,实际上,除了这些经典的诗歌作品,穆旦在上世纪五十年代还翻译过两种俄苏文学理论著作,即季摩菲耶夫的《文学原理》和别列金娜选辑的《别林斯基论文学》。

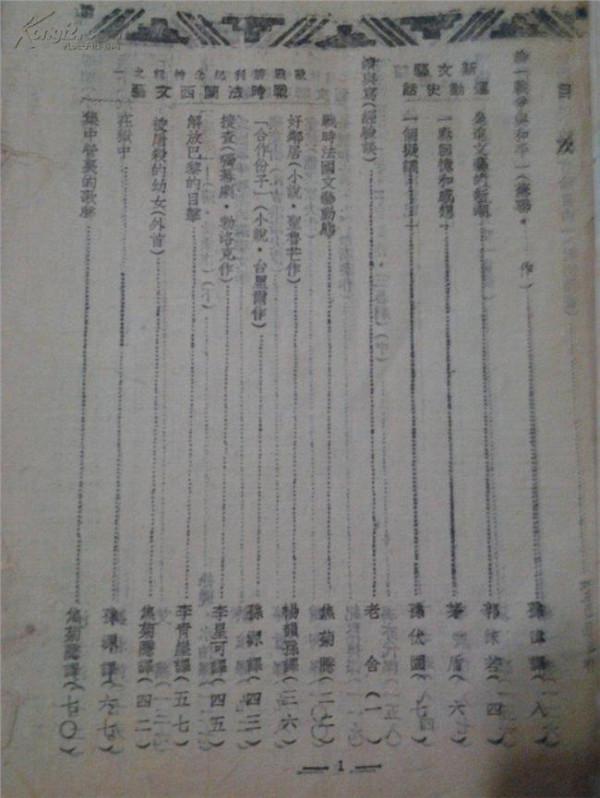

《文学原理》,季摩菲耶夫著,查良铮译,平明出版社1955年版

《别林斯基论文学》,梁真译,新文艺出版社1958年版

穆旦回国后选择译介俄苏文学及理论著作其实并不奇怪,他本就精通俄文。早在西南联大时期,穆旦就修过俄语专家刘泽荣教授的俄文课。上世纪四十年代主持《新报》期间,据穆旦同事邵寄萍回忆,穆旦“多与俄中友协人士有所接触”,并且“俄文讲得很好”。

上世纪五十年代在芝加哥大学攻读硕士期间,穆旦又花了大量精力继续修习俄语。据他在芝大的同学傅乐淑回忆:“我们同选一门课‘Intensive Russian’,这是一门‘恶补’的课程,每天6小时,天天有课,从字母学起,到能读俄国文学作品、报纸新闻、政府公文为止,选此一门课等于平日上三年俄文的课。

我因写博士论文必选此课,每日焦头烂额为俄文所窘。穆旦则潇洒之至……每逢作练习时,他常得俄文教授的美评……在芝大选读这门课程的20来人中,穆旦是班上的冠军。”

1953年,穆旦冲破种种障碍,与妻子周与良经由香港回国。路过上海之时,穆旦的好友、巴金的夫人萧珊在国际饭店设宴款待穆旦夫妇(关于此事,周与良的两篇回忆文章都只提及萧珊设宴,而陈伯良《穆旦传》、李方《穆旦年谱》等资料则说是巴金、萧珊夫妇一起设宴招待)。

穆旦向萧珊提及自己准备翻译俄苏文学,把一些好的作品介绍给国内读者,得到萧珊的大力肯定和热情鼓励——当时巴金正主持平明出版社,出版方向恰以俄苏文学作品为主。

实际上,穆旦在芝大时已着手翻译普希金诗歌,并且为《文学原理》做了不少翻译笔记。穆旦抵京后,立即继续投身到俄苏著作的翻译工作中。据周与良回忆:“回到北方后,在分配到南开大学以前,良铮基本上住在北京家中,日以继夜翻译季摩菲耶夫著的《文学原理》。

1953年5月分配到南大外文系,除了完成教学任务,业余时间仍搞翻译。”穆旦回到国内最先译完并出版的著作,并非后来广为人知的普希金的诗集,而正是这部纯粹的文学理论著作——《文学原理》。

《文学原理》的作者季摩菲耶夫(现多译为“季莫菲耶夫”),是苏联著名的文艺理论家。目前国内关于他的个人资料并不多,但搜检相关资料,我们仍可对其大致有所了解。季摩菲耶夫(1903—1984),1925年毕业于勃留索夫高等文艺学院,1940年获语文学博士学位,1947年当选为苏联教育科院院士。

他长期担任莫斯科大学教授和世界文学研究所研究员,是苏联最早用马克思主义美学观点分析艺术形象问题的学者之一。季摩菲耶夫著有《文学原理》《诗歌理论》等理论专著,还主编了《俄罗斯苏维埃文学》(1956年的此书中译本将其改名为《苏联文学史》)等高、中等学校的文学教材。

《文学原理》,出版于1940年(大多数资料持此说法,但未提及穆旦依据的1948年版本。

另有个别资料明确提及1948年再版,但却说初版于1934年),1948年又由莫斯科教育——教学书籍出版局再版,穆旦翻译此书所依据的版本便是这个再版本。这部著作出版之后影响很大,备受好评,“苏联高等教育部准用为大学语文学系及师范学院语言及文学系教本”。

据穆旦译《文学原理》的“内容提要”介绍,“本书以马克思列宁主义的科学方法从事文学研究,企图从世界文学的复杂现象中归纳出一般的原理或规律,借以建立文学底科学基础。

”在《译者的话》中,穆旦对全书的内容做了概述:“这部书共分三部分:首先讨论文学的本质和特性,以及它的政治的和美学的意义(第一部);其次确定分析各文学作品所应依据的原则(第二部);最后归纳了文学在发展过程中的历史的(纵的)和类型结构的(横的)法则(第三部)。

作者想从文学的复杂的现象中,抽出文学作品和文学发展的规律,使文学的研究,可以和自然科学的研究一样的精确化。”

《文学原理》共有三部,经穆旦翻译,在巴金、萧珊的促成下,陆续由平明出版社刊行。第一部《文学概论》,第二部《怎样分析文学作品》,均为1953年12月出版,第三部《文学发展过程》,1954年2月出版。后来,穆旦又对全书进行了校改,并且将三部整合在一起,仍旧交由平明出版社,于1955年7月以《文学原理》的总名出版。

在这本书中,各部的标题与之前的单行本稍异,第一部为“概论”,第二部为“文学作品的分析”,第三部则仍为“文学发展过程”。

在《译者的话》中,穆旦说道:“这本译书出版后,屡经读者来函关怀和指正。现在译者把全书重新订正一次,并且为了更好地满足读者的需要,增添了季氏最近发表的一篇文章……”搜检相关资料,我们也可以发现,早在《文学原理》第三部出版不久后的1954年6月,穆旦在写给萧珊的信中即已明确表示打算订正全书的想法:“关于《文学原理》,我准备用心校对一下并取消分开时的那些话。

”(李方在《穆旦诗文集》的附录《穆旦年谱》中把《文学原理》说成是这一系列著作的第四部,张新颖在《穆旦与萧珊》一文中也把它当做另外一部译著,说“这四种文艺理论著作是苏联季摩菲耶夫所著《文学原理》的四部”)一年后,修订过的《文学原理》果然如穆旦所愿,顺利刊行。

在此之后,穆旦的诸多译著,如《欧根·奥涅金》《普希金抒情诗集》《拜伦抒情诗选》等,都经巴金、萧珊之手继续由平明出版社出版,并且在广大读者中引发强烈的反响。

应该说,《文学原理》中的不少观点至今仍有其价值,富有启发性,但由于时代的影响,一些局限也不可避免。而且即便在当时的苏联学界,也引发了不少争议。《文学原理》经穆旦译介到国内后,钱谷融在1957年发表的《论“文学是人学”》一文中,也曾对季摩菲耶夫重整体现实而轻人本身的立场提出质疑和批评。

穆旦则在《译者的话》中表示,尽管本书有其缺点和局限,但仍不失为一部有参考价值的文学理论著作。不过,诚如易彬所说,穆旦翻译时兴的苏联文学理论教材,确实在一定程度上体现了意识形态的影响。

但需要注意的是,对于穆旦在内的那一代知识分子来说,他们自我改造的心态和实践,其实都是出于真诚的。在五十年代穆旦写下的《评几本文学概论中的文学的分类》等文中也可以看出这一点。

还需要强调的是,即便有鲜明的时代烙印,但在这部著作中,也依然表现出对艺术性的高度重视和充分讨论,其价值在今天亦不应被低估或忽视。钱谷融在批评季摩菲耶夫个别观点的同时,也高度称赞他“比较重视文学艺术的特征”,“有着许多精辟的见解”。这恐怕也正是穆旦之所以翻译它的重要原因之一。

穆旦翻译的《文学原理》出版后影响很大,不少高校都把它作为文学理论教材或重要的教学参考书使用。然而,尽管穆旦抱着很大的热情翻译出了这本书,但译著出版之后,他自己却并不太满意。穆旦在1953年10月写给萧珊的信中说:“关于《文学原理》一书,不必提了,我觉得很惭愧。

译诗,我或许把握多一点,但能否合乎理想,很难说。”由此可见,作为诗人的穆旦,此时已经感觉到翻译干巴巴的文学理论非其所长,而翻译自己喜爱的诗歌或许才更拿手一些——后来查译诗歌的风行一时确实证明了这一点。

不过,即便是穆旦最早翻译的这部文学理论著作,也初步显现了查译著作的独特风格。一直到八十年代,还有研究文学理论的教授向周与良盛赞此书,说穆旦的文笔“非常流畅优美”,“读起来好像查先生自己写的”。

穆旦翻译的另一部理论著作,是别列金娜选辑的《别林斯基论文学》。这部译著1958年7月由新文艺出版社出版,穆旦署名时使用了笔名“梁真”。此前出版社公私合营,平明出版社已被合并到新文艺出版社。穆旦此后的几部译著,似乎经巴金、萧珊的努力,仍由新文艺出版社继续出版。

这部《别林斯基论文学》,按“文学和艺术的本质和意义”“现实主义”“艺术形式的问题”等八个主题,从别林斯基全部著作中选辑出一些片段,集中展现其文学及美学思想的精华。

穆旦的《译后记》写于1956年1月,他表示,这本译著是从苏联1954年出版的《俄国作家论文学著作》一书中关于别林斯基的部分译出来的,部分译文曾参考1953年满涛翻译,时代出版社出版的《别林斯基选集》。

穆旦指出:“它的优点一方面是扼要地将别林斯基的文学及美学思想介绍出来,省得一般读者去读字数三四十倍之多的别林斯基全集;另一方面,它将别林斯基的重要见解按照文艺学上的基本问题系统地归纳和罗列起来,使有助于理解和研究这位伟大批评家的思想及其发展。”

《别林斯基论文学》出版后同样深受欢迎,反响热烈。别林斯基至今依然是我们耳熟能详的文艺理论家,在文艺理论和批评界有着崇高的地位,因而此书的影响似乎也更大一些。在今年4月5日、6日南开大学举办的“纪念穆旦百年诞辰暨诗歌翻译国际学术研讨会”上,南京师范大学的汪介之教授还特意谈及当年此书对自己的重大影响。

他表示,穆旦关于别林斯基文学评论的翻译,“为我的俄罗斯文学研究提供了最出色的典范,为我指引了文学批评之路”。

诚如汪介之教授所指出的那样,“别林斯基被很多人视为‘社会历史批评’的代表者,他们很可能不知道批评家这样说过:‘确定一部作品的美学优点的程度,应该是批评的第一要务。’‘当一部作品经受不住美学的评论时,它就已经不值得加以历史的批评了……’”这种对作品美学特质的重视,显然会为穆旦所认同。

我认为,这也同样是他选择翻译这本理论著作的重要前提。实际上,穆旦本人的诗也正很好地诠释了“美学的和历史的统一”这一文学理念,二者有着高度的一致和契合。

《文学原理》和《别林斯基论文学》自上世纪五十年代初版之后,至今也没有再版。2004年,人民文学出版社推出了八卷本的《穆旦译文集》,其中也没有收录这两种著作。编者放弃的原因,我猜测除了它们是文学理论著作而不是文学作品,或也由于它们的时代性过强,与当下的文化语境有所隔膜。

然而,作为穆旦曾翻译过的两部著作,它们并不应该为我们忽视。重温这两部译著,会让我们更好地认识一个立体的、丰富的穆旦形象,并且更好地理解那个时代知识分子对于文化建设的巨大热情以及复杂心态。