韩愈被贬潮州 韩愈的传统文化观

新时代的文化建设首先面对的一个重要问题是怎样对待传统文化。回望中国思想文化史的发展历程,那些彪炳史册、卓有建树的大家们对待传统文化的态度可以为我们提供有益的借鉴。韩愈是中国思想文化上无法回避的存在,他所处的中唐时期,思想文化的发展也处于一个关键点,在传统文化和外来文化的互相激荡中,中国文化应该沿着怎样的道路发展,韩愈给出了自己的方案。

他所选择的路径对中国后期的社会文化影响深远,他在传统文化基础上构建新的思想文化体系的努力与过程,对于当代的文化建设无疑具有重要的启示意义。

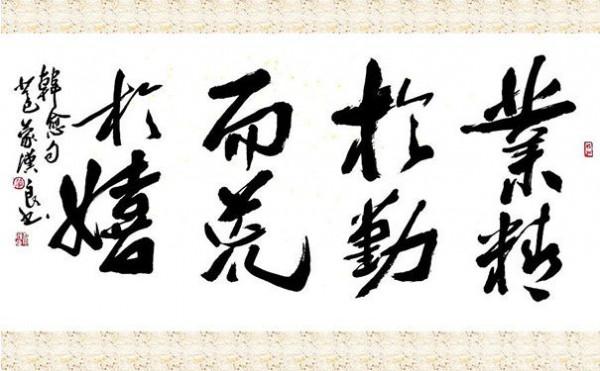

韩愈在思想文化史上之所以能够取得如此成就,和他对传统文化的深入汲取分不开。两《唐书》的《韩愈传》都记载了他自幼苦学的情形。他在《进学解》中也谈到了自己为学之勤奋:“口不绝吟于六艺之文,手不停披于百家之编,记事者必提其要,纂言者必钩其玄。

贪多务得,细大不捐。焚膏油以继晷,恒兀兀以穷年。”韩愈非常注重对经典的研读,把学习、研究经典作为求道、治学的基础,“非三代两汉之书不敢观,非圣人之志不敢存”(《答李翊书》)。

《进学解》列出了他认可的经典序列:“上规姚姒,浑浑无涯。周诰殷盘,佶屈聱牙。春秋谨严,左氏浮夸。易奇而法,诗正而葩。下逮庄骚,太史所录。子云相如,同工异曲。”对这些经典的学习与研究,奠定了他知识架构的基础。

在把握儒学思想的精髓与源流,深刻体会古代作家的创作经验,具有独立的批判能力之后,韩愈进一步泛览百家,“凡自唐虞已来,编简所存,大之为河海,高之为山岳,明之为日月,幽之为鬼神,纤之为珠玑华实,变之为雷霆风雨,奇辞奥旨,靡不通达”(《上兵部李侍郎书》)。这使他的视野更加开阔,学养更加深厚,为他的文化创新奠定了坚实基础。

韩愈接受传统文化的另外一个特点在于其研究性和批判性。他以儒家经典著作为思想依托,以渊博的四部学问为基础,常常以审视批判的眼光去看待传统文化。他的学习充满主动性,“记事者必提其要,纂言者必钩其玄”,提要、钩玄的过程其实就是概括、提炼、思考、领会的过程。

他对一些古代著作如《论语》《鹖冠子》等,都下过校勘、注释、疏解的深细功夫。对诸子百家的学说,他也有一个比较、辨析、批判、吸收的过程,其一系列读书札记,如《读荀》《读鹖冠子》《读仪礼》《读墨子》等都以深入的比较研究为基础,提出了许多独特的学术见解。

如《读荀》中提出的“孟氏,醇乎醇者也;荀与杨,大醇而小疵”;《读墨子》中认为“孔子必用墨子,墨子必用孔子,不相用不足为孔墨”等,皆以壁立千仞的勇毅提出新见,成为建立其道统思想体系的基础。

在韩愈的时代,传统文化面临着严重的挑战,思想文化与意识形态面临新的抉择,这种挑战来自于佛老二教,特别来自于异域的佛教。唐代的官学虽仍以儒家经典为主,但就民间和知识界的信仰与风尚而言,佛教实有风靡之势,思想文化方面的情形有类于战国时期的“杨朱、墨翟之言盈天下”。

在《与孟尚书书》中,韩愈对汉代以来儒学式微、佛老盛行的情形表达了深刻的忧虑和不平:“汉氏已来,群儒区区修补,百孔千疮,随乱随失,其危如一发引千钧,绵绵延延,浸以微灭。

于是时也,而唱释老于其间,鼓天下之众而从之。呜呼,其亦不仁甚矣!”在这种沧海横流的大势下,韩愈“障百川使东之,挽狂澜于既倒”,以勇毅之力排击异端,护持道统,在中国思想文化史上留下了光辉的一笔。

理论上,他著《原道》,从社会经济发展的现实出发批判佛老二教的蠹国害民,从历史发展的角度论证儒家形成、发展的必然性和历史贡献,提出儒学的道统以与佛教新禅宗“教外别传”的统绪相抗衡;在实践上,他逆批龙鳞,谏迎佛骨,反对官方对佛教的宣扬。他以势大力雄的横制颓波,为儒学的传承和发展争取了空间。

韩愈虽坚持民族文化本位的立场,但他对佛教的思想方法甚至佛教徒本身却并不简单地排斥了事。学术史上关于韩愈与佛教关系的讨论出现过多次,谈论的问题颇为丰富复杂。韩愈与僧徒的交往是宋代以后学者时常关注的一个话题,先后论及此话题的学者有晁说之、陈善、俞文豹、朱熹、方回、袁枚等。

其中陈善的意见更具有代表性,他认为,韩愈赠浮屠诸诗文中,不仅没有丧失辟佛的儒者立场,而且有着引导佛子改弦更张、归顺儒道的良苦用心。应该说,这种看法是符合韩愈与僧人交往的实际的。

关于韩愈与佛教关系的讨论,还有一种看法认为,韩愈虽无心于佛学,然时风所尚,他也在有意无意中受到感染。此说盛于宋代,叶梦得、王抃、陈善等皆有此论。国学大师陈寅恪也指出,韩愈《原道》中提出的道统说,实受到新禅宗“教外别传”的传法世系的影响;其扫除章句、直指人伦的论述方法,也受到新禅宗“直指人心,见性成佛”说的影响。

陈先生的看法建立在对唐宋社会文化发展的宏观把握之上,具有重要的启示意义。沿着这条思路,当代学者也有一些有代表性的研究成果,如饶宗颐先生《韩愈〈南山诗〉与昙无忏译马鸣〈佛所行赞〉》、陈允吉《论唐代寺庙壁画对韩愈诗歌的影响》都揭示了韩愈的文学创作与佛教文化之间的某些关联。

在韩愈的文化思想中,一种植根于传统,但又注目于现实的品质极为突出。在他看来,传统文化不是一堆毫无生气的文献材料,而是先贤的智慧和灵性在特定社会文化背景中富有意义的创造,蕴含着文化精英们的现实关怀和智慧灵光,因而时时可以给人以启发。

对于传统文化,韩愈注重融会贯通其精神,而不株守其内容。他立足于当代社会文化的现实,从传统文化中摄取先贤智慧,将丰富深厚的传统文化转化为具有现实意义的文化资源,因而他对传统文化往往有新的认知角度,并以此为基础,进行符合时代要求和历史发展趋势的文化创新。

对于儒学的发展与传承,《孟子》有“五百年必有王者兴”之说,韩愈为了应对佛老思想的挑战,创新性地提出了“道统”的说法,强调尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔子、孟轲一脉相传的儒学传统,成为宋代以降新儒学的开山。

其《原道》中“直指人伦,扫除章句之繁琐”的思想方法,也与汉代以来直至《五经正义》的经学方法截然不同。汉唐儒学以五经为本,韩愈为了与佛学心性论对抗,对儒家心性学派的思想予以关注,他举出《礼记·大学》中正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下的论述,以批判“外天下国家于不顾”的佛老学说,从而把儒学从伦理政治的思维路径,引导到修齐治平由内而外的道路上,对新儒学价值核心的确立起到了导夫先路的作用。

《孟子》许行章对社会分工的必要性进行了阐述,韩愈则以此为基础,通过古今两种“为民之制”的对比,批判佛老二教的不事生产、于世无益,具有鲜明的现实针对性。

在文学方面,苏轼说韩愈“文起八代之衰”,清代刘熙载则说他“实集八代之成”,他的很多文学作品都吸收了前代作家在立意、构思、表达上的元素,呈现出来的却是有着韩愈特色的雄文,如其《进学解》《送穷文》《毛颖传》等皆如此。

总之,韩愈的传统文化观可以概括为,深入汲取传统文化,体会、把握其精神,并身体力行,践履终生。在与外来文化的交流激荡中,韩愈既坚守民族文化的本位,又从某些方面汲取、融摄外来文化的影响,以此为基础,建构符合时代社会发展趋势的思想文化体系,使传统文化得到传承和发展,更加丰富,更有活力。这是韩愈对传统文化的巨大贡献,也是其在当下富有现实意义的所在。

(作者:杨国安,系河南大学教授,河南省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员)