包世臣与邓石如 从邓石如的游学与交谊看其书风的形成

从邓石如的游学与交谊看其书风的形成

黄秀英 秦金根

内容提要:邓石如布衣终身,而能起篆书几代之衰,绍斯冰之绝学,于碑帖之学转换之际,开启碑学实践成功之先,提振碑学之风,并直接为包世臣、康有为等人的碑学理论提供实践基础,泽被后世,影响深远。然而,邓石如之于碑派书法虽身逢其时,但他并非生来就为碑学书法,他于碑学书法实践的成功之原因,虽与其天赋、勤奋、专注等个人因素密不可分,也直接受益于他的游学与交谊。

从某种程度上说,他的书法实践的成功正是基于其为布衣之身份和因游学和交谊而形成的社会文化环境。

关键词:邓石如;游学与交谊;书风形成

邓石如(公元1743年-公元1805年),安徽怀宁人。原名琰,因避嘉庆讳,以字行,号完白、顽伯、完白山人、完白山民、龙山樵长、凤水渔长、笈游道人、古浣子等。他于书法篆刻以一介布衣而开宗立派,并以实践开碑派之先河,当时目为奇人。在进入本文正题之前,先看几则先贤对他的评价。

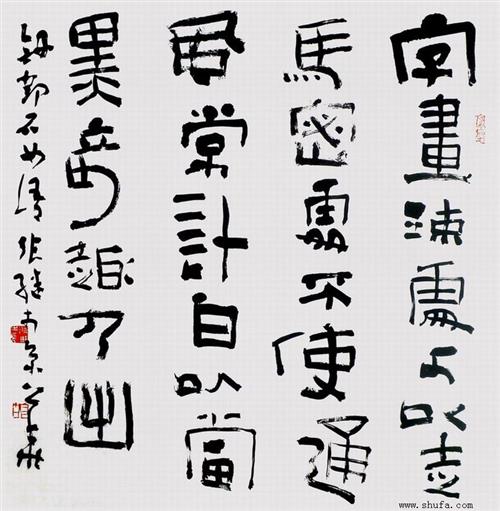

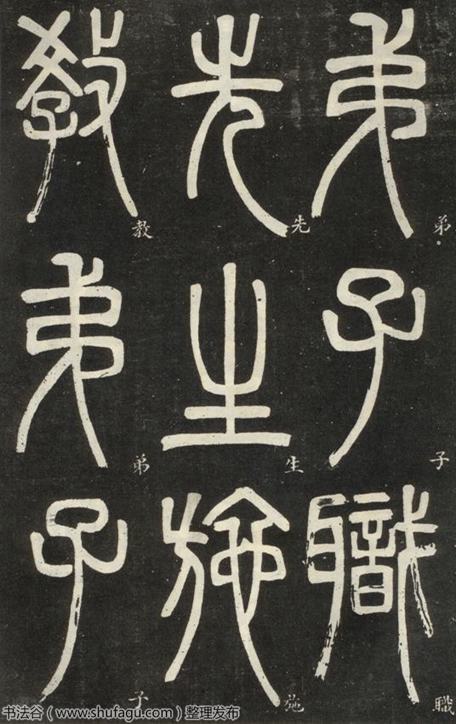

邓石如篆法以二李为宗,纵横阖辟得之史籀,稍参隶意。杀锋以取劲折,字体微方,与秦汉额当为近。分书结体严整,约《峄山》、《国山》之法而为之。(《清史稿·邓石如传》)

有清二百七十余年,皖人才能以其天赋伟异之才施之学问,创开一代风气者,经学则有戴震,佛学则有杨文会,而书法则石如其尤也,其聪明才力足使千人皆废……(《安徽通志稿·列传》卷十)

邓石如隶及篆书入神品,分及真书妙品上,草书能品上,行书逸品上。(包世臣《艺舟双楫》)

吾常谓:“篆法之有邓石如,犹儒家之有孟子,禅家之有大鉴禅师,皆直指本心,使人自证自悟,皆具广大神力功德,以为教化主,天下有知者,当自知之也。”(康有为《广艺舟双楫》)

邓石如布衣终身,而能起篆书几代之衰,绍斯冰之绝学,于碑帖之学转换之际,开启碑学实践成功之先,提振碑学之风,并直接为包世臣、康有为等人的碑学理论提供实践基础,泽被后世,影响深远。然而,邓石如之于碑派书法虽身逢其时,但他并非生来就为碑学书法,他于碑学书法实践的成功之原因,虽与其天赋、勤奋、专注等个人因素密不可分,也直接受益于他的游学与交谊。

从某种程度上说,他的书法实践的成功正是基于其为布衣之身份和因游学和交谊而形成的社会文化环境。本文试图从其游学和交谊的经历出发,粗略分析其篆隶书风形成的部分成因,以就教于方家。

童年时光是美好的,童年时所受的教育也将直接奠定其日后所从事学术之基础和方向。人的一生无不从无知到有知,从少知到多知,而习惯和兴趣的养成也将直接受益于幼、童时期的教育。换句话说,幼、童时期所受的教育将在多方面打下烙印,成为其日后人生和学术的起点。

邓石如的童年和少年时光虽然充满着苦涩和艰辛,但其人生和艺术的道路正是从此时发端,并且其此时对于书法篆刻的兴趣和实践也直接奠定了其一生为之痴狂和奋斗的书法艺术的方向。

在邓石如的好友李兆洛为其撰写的墓志铭中,我们看到了他少年时期的艰困:

君少以贫故,不能从学,逐村童,采樵,贩饼饵,负之转鬻,日以其赢给饘粥。(李兆洛《石如邓君墓志铭》)

家境的窘困让年少的邓石如过早地失去求学的机会,因其为男丁,在兄弟姐妹中居长,所以不得不担负起帮助父亲养家的重任。从记载中可知,他只在九岁从父亲在私塾中读了一年书,接着便打柴、钓鱼、贩饼,赚些微薄银两贴补家用。

现在我们无法从文献中看到在九岁这年邓石如学过那些东西,学得怎么样,但这一年的学习经历在其艰困的童年和少年时光中时时发酵,因为没有正规的学习机会,他才利用一切可能和机会“暇即从诸长老问经书句读”(李兆洛《石如邓君墓志铭》)。此时他向往知识并养成问学的习惯,使其终身受益。日后他在《与侄》的信中回忆起这段时光,并告诫其读书的重要性:

我少时未尝读书,艰危困苦,无所不尝。年十三四,心窃窃喜书,年二十,祖父携至寿州,便已能训蒙。今垂老矣,江湖游食,人不以不识字相待。蹔能读书,获益如此,汝辈可不及时自勉哉!(邓石如《与侄》)

邓石如在二十岁左右就能“训蒙”做老师,可见书已经读的不少。而在打柴贩饼之余,仅10年时间能达此水平,可见问学用功之勤绝非常人所能比。邓石如成年后在江宁梅鏐家、扬州地藏庵等地埋头专心读书写字想与此少时形成的习惯密不可分。

然而,此时的家境留给邓石如的并非只有苦涩,其书法的启蒙即在此时。虽然家境艰难,但其祖父、父亲均为读书人,家庭对文化和艺术的取向直接影响了少时的邓石如。从邓氏家谱中可以看到,其祖父名士沅,邑庠生,精书法、历史,所作书法浑朴厚重,一如其兀傲憨实之为人。父亲邓一枝,号木斋。在李兆洛《石如邓君墓志铭》中,有这样的描述:

博学多通,兼工四体书,善摹印。性兀傲,不谐于世……(李兆洛《石如邓君墓志铭》)

可见,从邓石如的祖父到他的父亲都精通书法,尤其木斋先生书法功力深厚,古朴精深,而且“尤长篆籀,善摹印”(金天羽《邓石如传》)。由此可以断定,早岁邓石如耽于书法和摹印直接受到家学的影响。在其好友李兆洛为其撰写的墓志铭中,他说:

……又摹仿木斋先生篆刻及古隶书。(李兆洛《石如邓君墓志铭》)

虽然现在我们看不到邓石如自己有关其早岁从其祖父、父亲学书的文字,但从这些传记中可知,邓石如应直接受教于这二位长辈,尤其父亲木斋先生。原因有三:一是其祖父、父亲均授于私塾,有条件和能力教育这位家中的长子;二是因家中艰困,邓石如不能专职学习,但打柴贩饼之余仍可随时操刀笔;三是从现有的记载看,邓石如早年所擅与其父亲的书法之长不谋而合。在诸家传记中,对于邓石如的这段经历均有大致相同的记载:

“余幼家贫甚,甜酸苦辣,无不备尝。因是志无所定,举业遂荒。父虽督责使学,而心尝自苦也。盖父幼博学举业,至老尚不能得一衿,遂枯老穷庐,尝自悲之。故余益得以肆力于学,乃精史籀遗法,以游于世。”(邓光祖《邓石如传略》引邓石如自述)

……(少时)顾独好刻石,仿汉人印篆甚工。弱冠,孤露,即以刻石游。(包世臣《邓石如传》)

少读书,好刻石,仿汉人印篆甚工。(李元度《邓石如先生事略》)

……亦不读书,初学刻印忽有悟,放笔为篆书视世之名能篆书者,已乃大奇,遂一切以古人为法,放废俗学,其才其气,能悉赴之。(吴育《邓完白传》)

从以上的几则引文中可知,邓石如直接继承了其父的喜好,模仿刻石并有所得,然后再放笔作篆书,并且对篆书用功极勤,很快就有规模,在17岁时为乡里“潇洒老人”所作篆书《雪浪斋铭并序》就博得好评,引起注意。这些事实至少说明了三点:一是日后邓石如终其一生而为之奋斗的书法艺术直接受到家庭的影响;二是他一生钟爱的篆刻和篆书也直接受到其父的影响;三是他学习篆刻和书法用功勤勉,很有天赋。

而所有这些都为他日后开宗立派作了注脚。

从以上的引文还可知道,他不求仕途,终身为布衣之志也始于此时。他的祖父为庠生,他的父亲博学而不能举业,不过为一教书匠,连一家人的衣食都不能保障。而邓石如在九岁之后就不能再读书,而只能打柴贩饼资补家用,说明其父的无可奈何。

这些给年少的邓石如很深的刺激,并产生悲苦的心理,并从此放弃“俗学”。这里的“俗学”或可解释为科举,如果是这样,就说明邓石如“放废俗学”一是因为家贫,客观上没有条件;二是祖父和父亲功名的失败正好成为其反面的教材。

所以,他少时就绝弃功名虽为不得已,亦是出于其主动的选择,而这个选择则成就了其一生书法的伟业。(后文详述)然而,此时的邓石如除了刻印写篆之外,并没有放弃读书,因为不科举并不是不读书,邓石如从来都不否认读书的重要性,其一生也都在不断学习。从其二十岁即能为童子师这一点看,他的“半工半学”还是有较好的成绩。

还有一点值得一提的是,邓石如绝意科举,终身布衣,使之能够“肆力于学,乃精史籀遗法”。上文提到,邓石如并非生来就是为了碑学,因为他走上以篆隶为主的书法之路有主观的选择,亦有很多环境的因素。正是因为邓石如没有科举之志,使他不必改变自己喜欢刻石和篆书的兴趣,而去练习“乌、方、光”的馆阁体。

也就是说,邓石如一生穷究篆隶之法,未受到时风的任何影响,显然得益于他从少时就放弃了功名。关于这一点吴育在《邓完白传》、张原炜在《鲁庵仿完白山人印谱叙》中有充分的认识:

……然邓生布衣不能奔走天下之士,而士多俗学,知邓生者鲜,故得大肆力于古,以成一世之伟业也。(吴育《邓完白传》)

世传龙泓山人,晚年贫至不能存,其可见者也。向使邓氏早有以自暴露,或且以盛名自封步,未可知也。即不然而翱翔皇路,身陟显巍坋华以萦之,金玉锦绣以汩没之,又未能专力于古也。谓邓氏之困,即其艺之由成也。(张原炜《鲁庵仿完白山人印谱叙》)

得见称于梁巘,并由其推荐给梅鏐,是邓石如一生的机缘,亦是其书法伟业的转折点。

在包世臣的《邓石如传》中,他这样描述邓石如遇到梁巘之前早期的生活和学习状况:

少产僻乡,尠所闻见……性廉而尤介,无所合。七八年,转展至寿州。(包世臣《邓石如传》)

邓石如曾刻“家在四灵山水间”、“家在龙山凤水”、“绕屋皆青山”等印章,描述家乡之美和对家乡的热爱。但小溪潺湲的凤凰桥和秀若芙蓉的大龙山对于邓石如的青少年时代而言,亦可谓闭塞而不通外界讯息,所以自然之景美则美矣,却只能让他“尠所闻见”。

即使邓石如长于篆刻和篆书,他亦无法和外界交流,得不到名师的指点,获得提高的见识和条件。同时,他的“书名”亦只局限于乡里,于其自身的发展不能产生大的影响。事实确实如此。在此期间,邓石如只在其20岁时由父亲木斋先生携至寿州。

邓石如显然不能满足于现状,他曾尝试改变。23岁时,他曾到安徽宁国、江西九江等地刻书、卖字。而七八年下来,终无所成。这或许与其“廉介”的性格有关,但根本原因还是他来自于穷乡僻壤,即使有书刻的本事也不能引起别人的注意。

但改变来自于机缘,在乾隆三十九年(公元1774年),邓石如在32岁时再次“之馆寿州”,正是在这次的远行中,邓石如得以拜见梁巘,并受到他的指授和肯定。这对于长期处于穷乡之中,左冲右突而无出路的邓石如来说,其重要性显然不亚于千里马之于伯乐。因为梁巘的肯定给足了邓石如信心,同时也给他指出了不足和日后精进的方向。梁巘在看了邓石如所刻印章和篆书后,他不无激动地概叹道:

此子未谙古法耳,其笔势浑鸷,余所不能,究其才力,可以凌轹数百年巨公矣。(包世臣《邓石如传》)

在另一则手记中,梁巘写道:

石如善篆书,余不能,然亦不可以晋以后书格尘法鉴也。(安徽省博物馆藏梁巘墨迹手册)

“笔势浑鸷”正说明了邓石如30年来的沉潜所取得的巨大成绩,他所下之功夫亦与其才力相吻合,并且已有超越晋人之气格,这些让堪称硕儒而又精于李邕书法的梁巘慨叹弗如,并预言邓石如之于书法将可比几百年书史上之大名家,这是对邓石如巨大的肯定。

但同时,梁巘也指出其“未谙古法”的不足。这种不足一是来源于身处僻乡,无人指授;二是邓石如也得不到相应的学习材料。正是基于这种判断,梁巘将邓石如介绍给了江宁梅鏐。所以,梁巘之于邓石如正如伯乐之于千里马。正是梁巘的提携才开始了邓石如的书法时代,也就是开启了碑学的时代。

而在梅鏐家的学习生涯,不仅是一次系统的补课,更是其碑学书法的奠基。在这八年的时光中,邓石如如饥似渴,但同时也享受着饱学之乐和梅鏐的知遇与友谊。在这八年中,邓石如进一步夯实了笔力,开阔了眼界,补学篆体,确立了篆、隶书的基本风格。让我们看看包世臣的记载:

山人既至,举人(梅鏐)以巴东(梁巘)故,为山人尽出所藏,复为具衣食楮墨之费。山人既得纵观,推索其意,明稚俗之分,乃好《石鼓文》,李斯《峄山碑》、《泰山刻石》。《汉开母石阙》,《敦煌太守碑》,苏建《国山》及皇象《天发神谶碑》,李阳冰《城隍庙碑》、《三坟记》,每种临摹各百本。

又苦篆体不备,手写《说文解字》二十本,半年而毕。复旁搜三代钟鼎,及秦汉瓦当碑额,以纵其势,博其趣。……五年篆书成,乃学汉分。临《史晨前后碑》、《华山碑》、《白石神君》、《张迁》、《潘校官》、《孔羡》、《受禅》、《大飧》各五十本。三年分书成。(包世臣《邓石如传》)

在这八年时光中,邓石如和梅鏐结下了深厚的友谊,我们现在仍能看到他们互赠的诗文书印。邓石如曾为梅鏐刻“半千阁”一印,梅鏐也曾赠联于邓石如:

天球高朗一梅和;良马超翔二李程。(安徽省博物馆藏梅鏐赠邓石如对联)

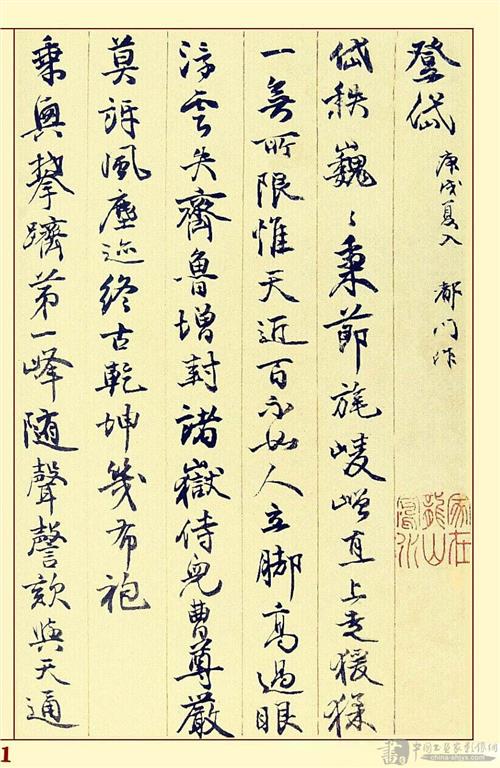

壮岁的游历和交谊,是邓石如书法最终形成独特文化品格的必备条件。书法并不只有技法,技法是其基础和前提,而其所具有的文化属性才是书法艺术的内核,是至关重要的。邓石如在梅鏐家补学八年,并确立了其篆隶书法艺术风格的总体方向。包世臣在《邓石如传》中说:

山人篆法以二李为宗,而纵横阖辟之妙,则得之史籀,稍参隶意,杀锋以取劲折,故字体微方,与秦汉当额文为尤近。其分书则遒丽淳质,变化不可方物,结体极严整,而浑融无迹,盖约《峄山》《国山》之法而为之。(包世臣《邓石如传》)

但仅仅如此还不够,邓石如还需要学术与修养以滋养其笔墨,以补足其气味,以充盈其内涵,这是其从梅鏐家出来以后最重要的急务。在包世臣在《邓石如传》中有这样的记载:

学既成,梅氏益匮,不复能客山人,山人乃复如前,草履担簦,遍游名山水,以书刻自给。(包世臣《邓石如传》)

邓石如家贫到这时并没有任何改变,这或许决定了其壮游只能靠卖字刻印自给,但壮游本身则是他的主动选择,因为回到白麟板他将重复30岁之前的困厄。这种困厄不仅是生活上的,更是艺术上的,邓石如已经无法忍受。正如他走出白麟板,走到寿州,他才能结识梁巘,才能获得他的推荐,才能获得八年至为宝贵的学习机会一样,邓石如的后半生只有壮游、问学、交谊,他才能有养于其书印,才能宣传自己,宣传自己的书法主张和书法成就。

这样的选择无疑是最为明智的。

在此后的30余年时间里,邓石如以苏皖江浙一带为中心,足迹踏遍安庆、桐城、巢湖、芜湖、泾县、徽州、南京、扬州、常州、江阴、杭州等地,有的地方甚至数次往返,结识了程瑶田、金榜、姚鼐、张惠言、李兆洛、秦潮、徐嘉榖、曹文埴、毕沅、王文治、刘墉、钱坫、钱伯坰、包世臣等人。

在这些人中,有的身处朝中高位,具有政治权势和威望,如曹文埴、毕沅、刘墉等;有的一方硕儒,是乾嘉学派的代表,在学术上影响广泛,如程瑶田、金榜、姚鼐等人;有的特具文学主张,甚至开宗立派,影响被泽后世,如姚鼐之于桐城文派,张惠言之于阳湖文派;有的在当朝是书法中坚,已具独特之面目,甚至仕途、学问、艺术皆优,如王文治、钱坫、钱伯坰等人。

邓石如与他们订交或来往,对他来说受益无穷。

因为有的人极其欣赏邓石如的书法,并不遗余力宣传提携,如曹文埴、刘墉等人;有的人与邓石如亦师亦友,相互学习,取长补短,如程瑶田、金榜、张惠言等人;而有的人则为万年之交,如姚鼐、李兆洛等人;有的人则是邓石如的学生,他们著书立说或直接学习邓石如的书法,不遗余力地宣传邓石如的书法,如包世臣等。

一方面,邓石如与他们的诗书来往极大地促进了邓石如诗文创作等方面能力的提高,丰富了其为艺之学养;另一方面,邓石如的书印艺术亦藉此为世人知晓,极大地扩大了知名度。

邓石如书印艺术文化品格的确立和其在当朝就享有书法之盛名,正是有赖于其与这些名儒、同道和达官的交往。这里特别值得一提的是邓石如与程瑶田、金榜、张惠言、姚鼐、曹文埴和包世臣的交往。

邓石如在广德与程瑶田邂逅,相见恨晚,欢如故旧,彻夜长谈,从此订交。关于这次邂逅,邓石如曾作诗《江上得交瑶田先生作长歌以志邂逅》,读此时仍可感受“落拓风尘间”的邓石如对满腹学问的程瑶田的钦佩之情。程瑶田字易畴,歙县人。为经学大师江永门生,精通考据、书法、篆刻、制墨等。“平生著述,长于旁搜曲证,不屑依傍传注。”(《清史稿》卷四百八十一)关于程瑶田对邓石如书法篆刻的认识从他《致云升七兄信》中可见一斑:

怀宁邓君字石如,工小篆已入少温之室,刻章宗明季何雪渔、苏朗公一辈人。以瑶田所见,盖亦罕有其匹。时复上错元人,刚健婀娜,殊擅一场;秦汉一种则所未暇及者,然其年甚富,一变至道不难也。(程瑶田《致云升七兄信》)

可见在邓石如36岁时,程瑶田已经得出和梁巘相同的结论,即邓石如于书法篆刻将会迈古超今,卒成伟业。所不同的是,梁巘当时见邓石如字还欠古法,仅仅4年过去,在程瑶田的眼中,邓石如的篆书已能入李阳冰之室。但程瑶田觉得邓石如于秦汉古法仍需藉以时日。

这种认识与梁巘不谋而合,可谓方家。此时值邓石如入梅鏐家尚欠两年。在文献中,邓石如和程瑶田在扬州地藏庵有一次不期而遇,当时程瑶田从其行囊中拣出书帖供其临摹,并抄录自己的书论5篇供其阅读。可见,对于程瑶田邓石如是把他当成自己的老师了,而程瑶田的认可与称赏显然对于浪迹徽歙之间的邓石如来说不啻是一副振奋剂。

邓石如与金榜、张惠言的订交具有某些传奇色彩,而他们对邓石如的欣赏则直接开启了他的书法新天地。邓石如游黄山至歙县,“鬻篆于贾肆”,为时客金榜家的张惠言所见,回来告诉金榜,以为“得见上蔡真迹”,二人遂冒雨寻邓石如于市侧荒寺中。

金榜请邓石如到家中,将自己撰写的联、额悉数换成邓石如所写。金榜看邓石如作书,啧啧称奇,谓已到李阳冰八九。可见,金榜对邓石如书法可谓倾服之至。此时,张惠言授于金榜。张惠言亦擅篆书,尤于字法精通,他与邓石如相交可谓相互师学,邓石如教张惠言篆书笔法,而张惠言教邓石如字法。张惠言后长于篆书,不无邓石如之功。而张惠言后为阳湖文派之代表人物,提倡邓石如书法不遗余力。

邓石如与姚鼐堪称知交。姚鼐倡古文,主张义理、考证、文章三者统一,并提出阴阳与刚柔之说,享誉海内。关于二人的交往和姚鼐对邓石如的影响,穆孝天曾基于文献作过这样的推断:

邓石如的书法篆刻成就,固然是他勤奋学习的结果,特别是他的篆刻能融浙派与徽派的阴阳刚柔的风格于一炉,但在指导思想上,却得自姚鼐理论的启发……他们之间的频繁交往,不仅因为他们在书法上有着同样的酷爱,更重要是他们有着共同语言。在数十年的相处中,或相互题咏赠答,或相互作书谈艺,彼此融洽无间。(穆孝天、许佳琼《邓石如研究资料》)

关于二人的题咏赠答,现在所见并不多,更没有姚鼐直接影响邓石如书风的文字,但是穆孝天的推断无疑是合理的。因为姚鼐年长邓石如11岁,曾官至刑部郎中,后辞官在梅花、紫阳、钟山等书院任主讲,以其文学理论与实践、学术成就名重当朝,姚鼐向他学习应在情理之中。另外,姚鼐之文论与邓石如之书法实践多有相合之处,从姚鼐处得到启发应不是不可能。在姚鼐处,邓石如还得以和当时擅名书法的王文治等交往。

程瑶田、金榜均是经学大师江永的学生,二人于经学研究与著述皆成果丰硕,名重一时。以江永与其学生戴震、程瑶田、金榜为代表的经学研究是乾嘉之学的重要组成部分,他们重视对于文字的考据,并由此而阐释经义的研究方法亦是乾嘉之学的宝贵财富。

考据之学中篆隶,程瑶田、金榜等人均长于篆隶和篆书字法,邓石如擅一手小篆,取法直接冰斯,这是程瑶田、金榜等人最乐于见到的。从这个意义上说,邓石如与程瑶田、金榜等人亦有着共同语言。

邓石如与金榜、姚鼐等人的交往,在艺术风格上会受到影响自不待说,另外重要的一点是邓石如凭借与他们的友谊和宣传可以结识更多的名人和学人。由金榜推荐,邓石如受到曹文埴的器重,无疑是邓石如的书法享全国之名的契机。

曹文埴,字竹虚,歙县人。与邓石如相识时为户部尚书、太子太傅,拥有政治上广泛的影响力。在回家探亲时由金榜介绍邓石如与之认识,曹文埴请邓石如书四体千文,字大径寸,一日而就。曹文埴叹绝,呼为“江南高士”,“四体书皆为国朝第一”。

以曹文埴之地位与影响,而对邓石如垂青若此,当然会产生全国性的影响。曹文埴遂邀邓石如入京,并受到当时书坛名手刘墉和鉴赏名家陆锡雄的赞赏,书名益盛。虽然此时因书风相异而受到翁方纲的抵牾,最终使之愤而离京,但于邓石如的书名并无丝毫损害。邓石如以上的交谊对于其书法的影响,与包世臣的诗中最能显见:

无端天遣怀宁老,上蔡中郎合继声。一任刘姚夸绝诣,偏师争与撼长城。(包世臣《艺舟双楫》)

而邓石如书法的身后之名则有赖于其弟子包世臣的评价和推广。张原炜在《鲁庵仿完白山人印谱叙》中说:

……邓氏一布衣耳,名不出州闾,位不及一命之士,世既无知者,邓氏亦不求人知,生长蓬蔂之中,行吟荒江之畔,其后少见矣。卒以与翁、钱议相左,至以不合六书相诋諆,无安吴包氏,其人将老死牗下汶汶以终焉耳。……自邓氏名为世重,识者未尝不引为深幸。顾扣其所由来,则徒以安吴故。(张原炜《鲁庵仿完白山人印谱叙》)

邓石如年长包世臣33岁,二人相交,无年龄之代沟悬隔,而在师友之间。据包世臣《邓石如传》和《艺舟双楫》等资料,二人相晤缘于张翰风之介绍,在嘉庆七年(公元1802年)于镇江,“过从十余日”。后来有一次二人虽都在扬州,却失之交臂,未能见面。

邓石如这次专门等候包世臣,但因“家书促归里”,于是留下“岁尽矣,去家尚千里,吾不及终待慎伯矣”的口信后返家。第二年邓石如病逝,二人终无缘再见。从这些简约的记载中可以看出,二人相见恨晚,初次相见即流连十多天,畅谈书艺,期间邓石如曾亲传篆法于邓石如,二人遂为师生。

说到邓石如对包世臣的看重,关键还在于包世臣最懂其书法。包世臣在《邓石如传》中说:“以余为真知山人书。”知音难觅,论年龄二人或可父子相称,而二人却相得无间,真是奇缘!后邓石如逝世后,包世臣在《艺舟双楫》中对邓石如的书法艺术高度评价:

于古文推阳湖恽敬子居,为百年巨手;……于书推怀宁邓石如顽伯,其次则诸城刘文清公……(包世臣《艺舟双楫》)

怀宁布衣篆、隶、分、真、狂草,五体兼工,一点一画,若奋若搏,盖武德以后、间气所钟,百年来书学能自立者,莫或与参,非一时一州所得专美也。(包世臣《艺舟双楫》)

怀宁篆、隶、分已臻绝诣……(包世臣《艺舟双楫》)

此后,包世臣、康有为遂以邓石如为实践之标榜力倡碑学,影响深远,而邓石如之书名更为书人尽知,邓石如亦因开碑学之先并创造辉煌的成就而永载史册。其后李兆洛、张翰风、包世臣、康有为、何绍基、赵之谦、沈曾植、杨守敬、吴熙载等人均承其衣钵,开创了书法艺术的全新局面,其影响所及至于今日。

参考文献:

[1]清史稿[M].北京:中华书局,1998.

[2]穆孝天,许佳琼.邓石如研究资料[M].北京:人民美术出版社,1988.

[3]包世臣.艺舟双楫[M] /历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1996.

[4]康有为.广艺舟双楫[M] /历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1996.

[5]薛帅杰.包世臣是邓石如书法的代言人——“包派”与“邓派”关系考察[M].中国期刊网.

[6]傅爱国.邓石如书法艺术形成的社会文化环境及贡献[M].中国期刊网.

[7]徐志松.邓石如的成才之路[M].中国期刊网.

[8]鲍宽达.邓石如与歙县西乡的不解情缘[M].中国期刊网.

![>邓石如篆体惰 邓石如及其篆书笔法解析[洪亮]](https://pic.bilezu.com/upload/c/ef/cef526b10a8b2c87313b6cdec8a249d8_thumb.jpg)