中国思想史侯外庐 从侯外庐先生的《宋明理学史》看现当代中国思想史

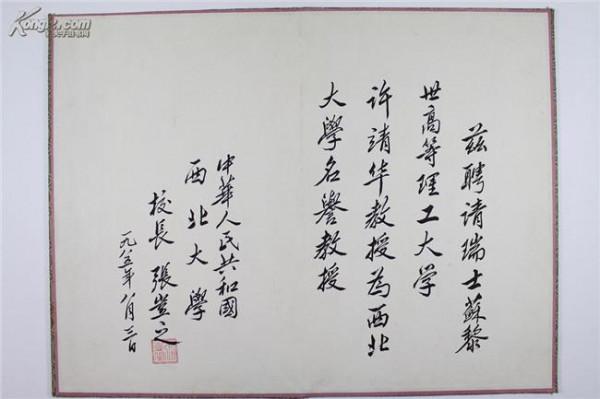

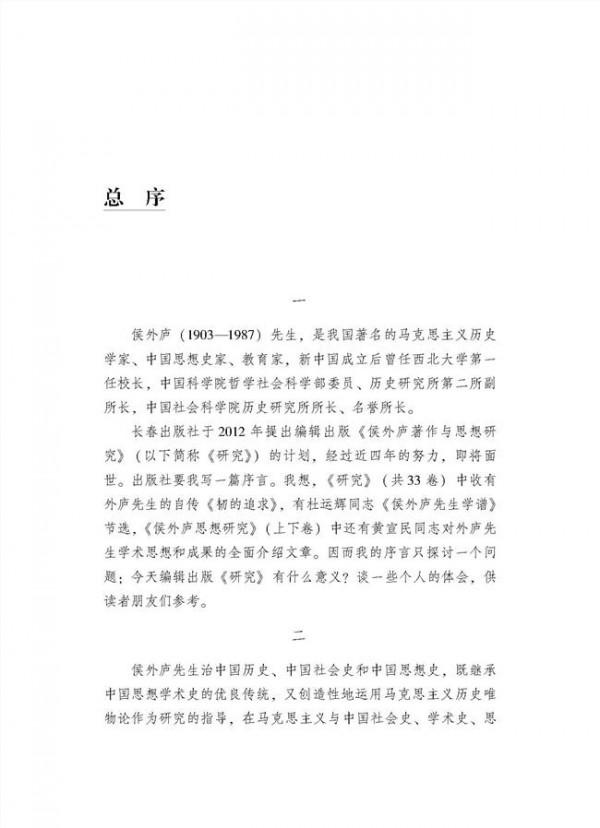

《宋明理学史》(上下卷),是侯外庐先生及其弟子所著。侯外庐(1903—1987),中国历史学家、思想家、教育家。山西平遥县人,原名兆麟,又名玉枢,自号外庐。上个世纪五十年代,他和他的弟子出版了《中国思想通史》(五卷本),八十年代后出版了《宋明理学史》(上、下)。

两部著作的指导思想并无不同,《宋明理学史》为断代思想史,为八十年代后所著,思想可能更为开放,为了使讨论更加集中深入,故以此书为研讨对象。

马克思主义传入中国是二十世纪初的事。当时的中国国难当头,救亡图存为当务之急,在从器物、制度等层面学习西方的努力均告失败后,一场从文化上全盘学习西方的新文化运动开始了。

马克思主义被先进的中国知识阶层所接受是受到苏俄社会主义革命成功的影响,所以说中国人与当年的苏俄人不同,当年苏俄布尔什维克是为了马克思主义而选择了苏联,而中国共产党人是为了中国而选择了马克思主义,这话很有道理。

后来的中国革命进程证实了这一点。为了救中国我们选择了马克思主义,改造了马克思主义,中国革命成功了,但这绝非中国马克主义化的成功,而是马克思主义中国化的成功。但遗憾的是,人们由此却陷入了一个认知误区:革命实践上马克思主义中国化的成功被上升为思想理论上中国马克思主义化的成功。

马克思主义中国化成功的事实证明了,诞生在西方文化土壤上的马克思主义,在整体上并不具有普适性,它像任何外来的其他文化思想一样,只有服从并服务于输入国的国情,与其革命与建设的实际相结合才能产生正面影响和作用。反之,只能适得其反。

新文化运动中,自由主义派的胡适们试图在实践上为了西方自由主义而改造中国,搞“全盘西化”,但是他们没有成功,其所谓启蒙主张在思想学术领域也失去了市场。是为了马克思主义而选择中国,还是为了中国而选择马克思主义,在中共内部也有过斗争。

王明试图学习苏俄,为了马克思主义而在中国推行苏俄式的社会主义革命,结果他把中共领进了死胡同,南方红色根据地丧失殆尽,红军被迫战略大转移。毛泽东则坚持了为救中国而选择马克思主义的现实主义路线,他成功了。

王明推行中国马克思主义化的教条主义路线的失败与毛泽东坚持的马克思主义中国化的现实主义路线的成功的鲜明对比,并没有在思想学术领域发生些微影响。新文化运动中及其后形成的中国马克思主义化的思想学术研究一直延续至今。仅从以下三方面简论之:

1、在马克思主义哲学思想中有一个思维与存在的关系问题,以其孰先孰后、谁决定谁而划分为唯物主义与唯心主义两大阵营。通观《宋明理学史》可以发现,这一原则被用在对全部宋明道学流派的评判中。

原本从不同角度、不同方面探求宇宙生命整体的各个学派,如从性理角度探求天地生生关系的宋明理学中的周敦颐、邵雍、程颢程颐兄弟、朱熹和从心性方面求索人心与天地万物之理之关系的宋明心学陆九渊、王阳明等等及其弟子的思想都被贴上唯心主义的标签,而从以气为本的角度探究宇宙万物生机活动的张载、陈亮、叶适、杨万里、王廷相等及其弟子的思想则被冠之以唯物主义,还有像吕祖谦、黄宗羲、顾炎武、王夫之等的思想则被说成唯心主义中夹杂着唯物主义,或唯物主义中渗透着唯心主义成分。

如此评判这些学者的根据,就是把宋明思想家们探讨的气与理何者为本的思想问题改变为西方哲学思维与存在谁决定谁的原则问题作为标准:凡主张气在理(心)先的学派就是唯物主义的,凡主张理(心)在气先的学派就是唯心主义的,观点不明朗的就说是二者兼有之的折衷调和派。

其实,宋明理学家的天理论只就逻辑上强调了理(心)在气先或气在理(心)先,而在现实历史上看,朱熹说“有理,便有气,流行发育万物”。

可见,中国人讲天地生生,当然主要讲生生之理,若只在西方哲学什么规定也没有的“纯物质”上讲去,能讲出什么来?所以,论气在理先也好,说理在气先也罢,只是逻辑起点不同,实际是在讲天地生生的道理。

2、用西方哲学思想中主客两分方法为中国的宋明思想划线,在道学内部又划分为客观唯心主义与主观唯心主义两大流派。宋明道学有主理、主心两大流派,其代表人物分别是程灏、程颐、朱熹与陆九渊、王阳明,前者认为天地生生之本只一个理字,即天理,后者则认为天地万物本通于心,于是就有了客观唯心主义与主观唯心主义之分割。

《宋明理学史》上册是这样评判朱熹理学的:“••••••,但是朱熹不是这样,而是颠倒过来,认为全部自然生活和精神生活的发展体现了天理。

这样,天理就‘成为自然的创造者’,成为‘神’。朱熹的天理论就这样具有了客观唯心主义的本质”。

在讲到王阳明的心学时,他是怎样被扣上西方主观唯心主义帽子的呢?对此,《宋明理学史》下册则是如此评判王阳明心学的:“王守仁发展了这个命题(即陆九渊的‘心即理’命题。——笔者注),主张‘吾心之良知,即所谓天理也’,认为求‘理’不在‘格物’,而在‘致知’,‘致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理’。

这样,二程、朱熹客观唯心主义的‘天理’论,就被王阳明心一元论的‘良知’说所代替,而建立起主观唯心主义的本体论”。

这样的评判,实在是断章取义!当代学者牟宗三先生说:“前者(指五峰蕺山系,即理学一系——笔者注)是从客观面到主观面,而以主观面形著而真实化之;后者(指象山阳明系——笔者注)是从主观面到客观面,而以客观面挺立而客观化之。两者合而为宋明儒之大宗”。(牟宗三《心体与性体》)愚以为此话真正说到点子上了。

3、用西方哲学概念逆向格义中华道学范畴。下面仅举几例。如,我们今天所用之本体论是从英语词汇“ontology”翻译过来,俞宣孟先生在其《本体论研究》一书中认为,这个词汇应该翻译为“是”,而翻译成本体论是不准确的。他说:

“亚里士多德说明这门学问时说的是:有一门学问,研究‘是者之为是者’及其本已所有的属性。并且即使在亚里士多德这里,本体也是诸‘是者’之一。更何况在后来的一些“ontology”中,并非必定讨论‘本体’这个范畴。‘本体论’这个译名最大的危害是,用它译“ontology”牛头不对马嘴,但却容易使我们的同胞望文生义……”。(俞宣孟著《本体论研究》第17页上海人民出版社)

我赞成此说,因为这种不幸的情况果真被俞先生所言中,让我们的同胞望文生义了,由此“本体”一词被到处滥用。西方哲学从其源头就被划分为思想和物质两部分,伊奥尼亚学派最初是以自然界中的“水”作为原则,而希腊化的意大利智者们则崇尚纯粹的思想。

前者发展出了后来的自然哲学,而后者则产生了逻辑学。但西方哲学史的真正起点发生于自然哲学中。在古希腊自然哲学中有一个词是“being”,这个词翻译为“有”或“存在”,由于西方哲学的最早和真正的起点是“水是原则”这一命题,它在古希腊自然哲学中具有“本原”、“绝对”的意思,但在智者们看来“水是原则”中的自然物“水”仍然是有规定性的存在者,而不是“存在”,它成为西方哲学史的真正起点,只是因为它是“最初的完全抽象的规定”(黑格尔语)。

因此,在智者们看来,哲学史的逻辑起点应是没有任何规定性的“being”,即“纯有”,这个没有任何规定的“纯有”是在智者巴门尼德的书中出现的。

因为在此之前的古希腊,“思想的世界还待建立,纯粹的统一还不存在”(黑格尔《哲学史讲演录》第一卷),因此,稍后建立起来的“思想的世界”需要物质的对象世界有一个“纯粹的统一”,于是“being”出现了,而“being”这个“纯粹的统一”在思想逻辑上也应有一个相对应的词,于是,那个相对应的逻辑词语“ontology”也被发明出来,正像俞宣孟先生所说,它应该翻译成“是”,因为“是”在西方逻辑体系中,“没有什么词比它更能普遍地表述一切东西了”,它是一个纯粹的思想。

这样,在西方哲学中,对象的世界有一个“being”,思想的世界有了一个“ontology”,前者是没有任何规定性的“纯有”,后者是可以最普遍地表述一切东西的逻辑的“是”,有了这两个东西,西方人便构建了自己的二元哲学体系。

但当“ontology”被译为“本体”以后,便成了不伦不类的东西,用“ontology”对应中华道学中的“本”“体”或把它们拼合在一起,名之曰“本体”都是不恰当的;如果再赋予命、道、理、心、性、气、太极、无极等等这些中国学人从不同角度论说宇宙生生活动的范畴以所谓西方哲学的本体论意义,被武断地划分在不同的西方哲学流派中就更是荒唐!

如果以当代学界所理解的本体论来看西方哲学与中华道学,那么,无疑中华道学从来就是本体论的,但这个本体论既不是“being”,也不是“ontology”,而是宇宙生命整体。

所谓天道、天命、天理、太极、无极等等不过是从不同视角对此生命整体体悟发明之相通范畴,论说性理、心性、理气关系的不同思想流派,虽然主张有别,但只是思想角度不同,其互补互济、补偏救弊、生生不息之大气象昭然可见,不可因西学之暂时强势而惑乱之。

再如以西学主客两分为前提产生的认识论方法被作为具有普适性的科学方法与中华道学主客合一为前提而产生的格致方法相提并论。西方哲学中的感性——知性——理性的线性上升认识是一种由现象到本质的因果关系路线,在这条认识路线中,“知性”最为关键,德国哲学家黑格尔把人的知性分为知性意识、知性思维和知性逻辑。

知性意识在于把感性材料组织起来,使之构成有条理的知识;知性思维则是把具体的经验概念上升为知性概念,而知性逻辑则是通过对概念之间关系的判断、形式推论形成知性理论。

自亚里士多德以来不断发展的形式逻辑就是知性逻辑的抽象的、形而上学思维,而理性是具体的、反思的、辩证的思维,也是认识的高级阶段,只有理性才能揭示宇宙的真相。

不过黑格尔所谓感性、知性、理性只是绝对精神的概念游戏,这充分体现在知性提供的先验逻辑范畴中。马克思主义哲学改造了黑格尔绝对精神的辩证游戏,指出人的具体实践活动才是认识活动的基础,但是由感性具体到知性知识再到理性认识的否定之否定规律仍然是全人类普遍遵循的认识法则。

当然,中国的马克思主义哲学家会毫无置疑地应用在中华道学的研究中,因此才会出现分割中华道学的生机整体,割裂其生生发展历史,以西方哲学概念逆向格义中华道学,断章取义的怪事情。

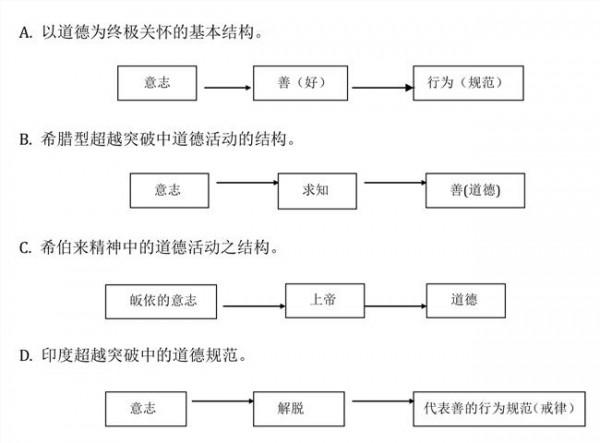

其实,中华道学在处理人与宇宙万物之关系方面与西方哲学的理路是不同的,其中的关键在于一个“悟”字。“悟”不像某些人说的那样,相应于西方哲学的“知性”范畴,因为中国人从来不承认人与宇宙有隔,从来不承认人的精神(心)可以脱离人的身体而存在,当然也从不会承认人的精神(心)活动能够高高在上,为天地万物立法。

中国人在现实生活中,从自身、家庭、社会以至自然中的事事物物感悟人与人、人与社会、人与自然之生机整体关系;通过仰观天文、俯察地理、近取诸身、远取诸物而体悟天道之生生不息。

这个“悟”是在主体与客体互动的状态下,对主客二者生机关系整体的格物致知,它既非西哲之感性认识,也非其知性认识,如果非要用这两个概念,那么,“悟”就是感觉与知觉的“合且通”,即统觉或通觉。

与“悟”相关的是“思”,它是“通觉之无”,即人心灵昭不昧之境界,是更高层次的“悟”,或曰“彻悟”,是“合我”向“纯我”(我—我)的升华。

到了彻悟境界,人发明了本心,親证了天地万物生生活动的普遍存在,天道性理通而为一,吾心与天地同体而圆融神通,这也不同于西哲之理性认识,而是精神活动的更高境界,由此即可“致吾心之良知于事事物物也”(王阳明语);“致吾心之良知于事事物物”即是“虑”,王阳明谓之致知格物。

“虑”者,明辨也,笃行也,即是对事事物物做出合乎天理的价值评判,以成笃行之果,达到知行合一。

这便是孔子所说的“博学之,审问之,细思之,明辨之,笃行之”之本义,也是王阳明所谓“知行合一”之展开。悟、思、虑分开来看是三,合起来实为一,无碍无隔,知不离行,行不离知,悟中有思,思中有虑,虑而有行,西哲之现象与本质、量与质、主观与客观、具体与抽象、精神与物质、理论理性与实践理性截然两分、外在关联、相互转化的认识论、方法论,与之不可同日而语。