范文澜文心雕龙注 李秀潭:范文澜先生的治学为人

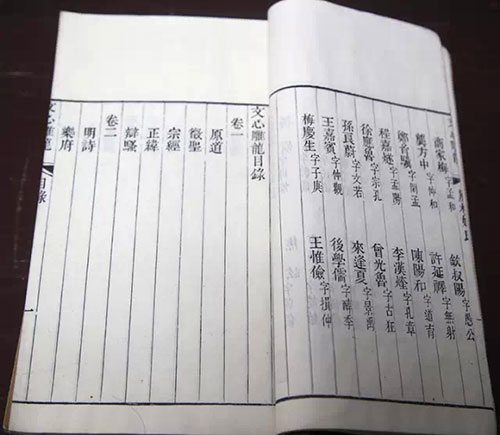

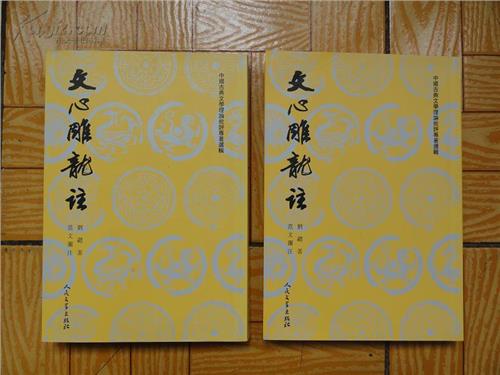

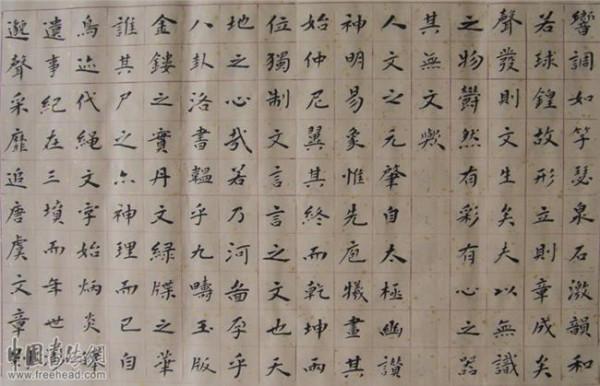

此函主要谈及范文澜《文心雕龙注》一书重印事。《文心雕龙》系南朝梁刘勰撰写的中国古代文学理论名著。范文澜任南开大学教授时,编著《文心雕龙讲疏》,梁启超阅后大加赞赏,认为该书征证详核,考据精审,于训诂义理皆有所发明。并为之作序。范以此蜚声士林,并获得“范雕龙”之美誉。他也从此开始自己的著述生涯,在文史界崭露头角。后来在此基础上又完成《文心雕龙注》,成为其早期代表性的著作。

范文澜,我国著名历史学家。是以马克思理论为指导,最早撰写中国通史的开拓者和中国近代史研究的奠基者。毛泽东对延安版的《中国通史简编》给予高度评价。范文澜的著作长期而深远地影响中国历史学界,也教育影响了几代革命者和学人。

治学

范文澜出身于书香门第,为宋代名臣范仲淹后裔。他生长于浙江绍兴,从小深受明清史学浙东学派熏陶和影响。早年向往章炳麟等人的学问,想走清代朴学家的治学道路。后考取北京大学,师从古文经学的传人黄侃、陈汉章和刘师培等,朝夕诵习周秦诸子经典,将“追踪乾嘉老辈”作为人生目标。经过古文经学的熏陶和训诂考据学的严格训练,为毕生从事文史研究打下扎实基础。

范文澜在北大追踪的“乾嘉学派”,是清代学术主要思潮。其治学,以严谨求实、不尚空谈著称于世。范文澜北大毕业后,曾被北大校长蔡元培聘为私人秘书,后辞职专门从事国学研究。1922年,他应南开校长张伯苓之邀,任南开大学教授。

20世纪20年代中期,京津一带是中国学术中心。南开大学位于天津,躲开了北京纷乱的政治环境,较少受时政干扰,范文澜特别看重南开的学术环境。在此期间,他在讲授《文心雕龙》《国学要略》讲义基础上,撰写出版了《文心雕龙讲疏》《群经概论》等著作。同时接受五卅运动洗礼,毅然走出书斋,加入中国共产党,确立了其一生作为革命者和学者的道路。

1927年大革命失败后,范文澜受到天津当局追捕,出逃北京,在北京各大学任教,并潜心著述,成为北大国学集大成的继承人。后因“共产党嫌疑”罪名被捕,经蔡元培等人营救出狱后,无法在北平活动,遂到河南大学任教,并积极投身抗日救亡运动。抗战进入相持阶段后,中原抗战环境日趋恶化。中共中央中原局书记刘少奇找范文澜谈话,让他转移到党中央所在地延安。

1940年1月,范文澜辗转来到延安,出任马列学院历史研究室主任。在马列学院,他利用当时充分的时间和条件,系统学习马列主义经典著作,用于指导历史研究。他还应邀在中央党校作了《中国经学史的演变》报告,毛泽东听后评价很高,认为他是第一个用马克思主义清算经学的人。

后来,毛泽东又要求他写一部供广大干部阅读的中国通史。因为当时提出的马克思主义中国化,应以研究中国问题为主。而中国历史是一切中国问题的源头。范接受任务后,全力以赴投入材料和理论准备工作。为了运用唯物史观分析中国历史,他对旧史书中枯燥乏味的《食货志》《平准书》及《通典》中大量散碎资料做全面研究,呕心沥血地从中国几千年来的经、史、子、集浩若烟海的图书中汇集资料。

在当年延安那种艰苦环境中,在窑洞油灯下,经过一年半的辛苦耕耘,一个眼睛近乎失明的人,最终完成了60万字的中国史学史上具有划时代意义的《中国通史简编》。

此书和后来撰写出版的《中国近代史》上册作为他的代表作,与郭沫若、翦伯赞、侯外庐、吕振羽等人的史著同时驰名于世,被誉为中国马克思主义历史学的开拓者之一,为中国马克思主义史学的形成作出了重要贡献,奠定其新史学一代宗师的历史地位。

《中国通史简编》和《中国近代史》出版后,受到社会和知识界的欢迎和关注,在解放区不断再版,在国统区也公开出版。但由于在延安战争环境下,史料缺乏,仓促成稿,自然产生诸多不足和缺点。因此范文澜在解放战争时期,出任北方大学校长时,就着手两书的修订工作。

一是校勘文字舛误;二是检查史实真伪;三是审订观点是否恰当。新中国成立后,范文澜严于律己,决定重新修订《中国通史简编》,利用新发现的资料和研究成果,提高学术性,但也不放弃其可读性,尽量做到“雅俗共赏”。

1951年制订修订计划,准备“一五”期间,花四年时间,一年写一本,第五年再写中国经学史。因为要注意学术性,注意利用新资料,所以越写越多。写到第四本到唐代时,没完成他就去世了。从1951年至1965年,历经15年的风风雨雨,范文澜克服年事已高、目力不支的困难,以惊人的毅力,锲而不舍地从事中国通史的修订工作,完成《中国通史》前四册110万字的写作任务。

范文澜逝世后,组织上给国务院写报告,建议由范的助手蔡美彪负责续编后八册。2005年续写通史与前四卷合成一部十二册长篇巨著,完成了范文澜的未了夙愿。

育才

不有先驱,无以创始;不有后学,无以昌流。范文澜作为一代史学大师,不仅自身治学刻苦黾勉,团结罗致一批学养高深、成就卓著的学者,而且言传身教,大力扶植后学,倾注心血培养和壮大学术后备力量,组建近代史研究团队,形成比较稳定的科研队伍。新中国研究近代历史的几代学人,在很大程度上是在他的培养和影响下成长起来的。

解放战争时期,范文澜出任北方大学校长和华北大学副校长,同时兼任历史研究室主任,选拔优秀学员作为研究生,培养历史研究人才。范文澜以其自身的学术生涯和治学之道,寄望青年茁壮成长。他教诲大家,做学问一定要坐得下来,要懂得“十年寒窗苦”的道理。

灌输“坐冷板凳、吃冷猪肉”的“二冷”精神,潜心从事历史研究工作。“坐冷板凳、吃冷猪肉”,是一种借喻。古时庙堂上正中供奉孔子,两边是孔子的弟子和孟子等,再下边是两庑,历代儒家名人如董仲舒、韩愈、王阳明、朱熹等人在这里配享。

过去只有大学问家才有资格在文庙的廊庑中占有一席之地,分享祭孔的冷猪肉。范以此勉励后学,唯有坐得住冷板凳的人,专心致志,不慕虚名,才能成为大学问家。因为史学浩瀚无际,吾生有涯智无涯。在人的一生中,具有研究条件又有充沛精力的时间,其实非常短促。如果将时间精力,用于追逐浮名虚誉,难免光阴流逝,白发无成。

范文澜坚持发扬中国经学家、史学家言必有据的严谨治学态度,反对鄙视那种空疏浅薄的学风。他指导研究生进行历史研究,从整理档案原始资料入手。他告诫:从档案中搜求资料如披沙拣金,这是研究工作“从根做起”的重要一步。历史学与哲学不同,是一门实学。历史研究要“务实”。

他为了写通史简编中唐代文化一节,把《全唐诗》通读一遍。他对佛教不熟悉,就让助手从全部佛经中摘录百余万字的史料长编,经过反复研读,才写出隋唐佛教部分的几万字。毛泽东评价范的著作,“一是资料多,二是好看,让人愿意看下去”。

上世纪60年代初,针对史学界疏于务实而喜发高论的虚浮之风,他在中国史学会纪念巴黎公社成立九十周年学术研讨会上,以《反对放空炮》为题发言,明确提出反对“说大而无当的空话”,要老老实实地调查研究,语出有据,切忌言之无物,无根据地胡编乱写。

此后不久,范文澜同南京大学蒙元史专家韩儒林教授等史学界学者组成民族历史研究代表团,到内蒙考察。在此期间两人一起交流切磋治学体会。考察结束后,韩儒林送范文澜一副对联:“板凳要坐十年冷,文章不写半句空”。范文澜生前一直把这副对联挂在书房里作为座右铭。

这副格言对联鲜明独到,生动形象地概括了范文澜毕生的治学风格,以及对青年后学的殷殷期盼。在他这种严谨学风熏陶下的中国近代史所,成绩卓著,影响斐然,与大西洋彼岸汉学家费正清领导的哈佛大学学派遥遥相对,被国内外史学界公认为马克思主义历史学的重要研究基地。

行世

范文澜一生虽然曾经沧海,迭经风波,但他为人处世正直清廉,朴实无华,淡泊名利,甘于寂寞,是一位深沉儒雅,非常可敬又略带书生气的纯正学者。

坚持独立思考的学术品格。范文澜在学术研究领域坚持独立思考,用自己谙熟经史之长为建立新中国而奋斗。他坚持写真史信史,反对见风使舵,随波逐流,曲学阿世。提倡做开风气或集大成的学问。20世纪50年代史学界开展汉民族形成问题的争论。

斯大林在《马克思主义与语言学问题》中提出,部族变成民族是资本主义出现以后的事情。范文澜认为秦汉时期汉族已形成为民族,是秦汉以来中国成为统一国家的主要原因。斯大林的观点不符合中国的历史实际。

他提出并坚持这个观点,不惧压力和风险,表现了巨大的理论勇气。当时中央高级党校聘请的苏联教授尼基菲罗夫欲翻译他的《中国近代史》,要求删除沙俄侵占中国领土部分,范文澜断然拒绝。此举体现了中国历史上优秀史家抵制曲笔、直书历史的优良传统。

视富贵如浮云的精神境界。范文澜不仅有很高的学术威望,而且有很高的社会政治地位。新中国成立后入住王府井东厂胡同胡适的宅院。但他对这一切看得很淡。近代史所的同事对他从未称过职务,均称“范老”。被誉为有“长者之风”,而没有“长官之气”。

他平日生活极为俭朴。著作稿酬放在出版社,到年底作为党费全部上交。有时走亲访友,都是步行或乘公共汽车。他生活的乐趣全部在写作之中。为了专心致志地写书,他辞去了研究所的行政领导职务。

他对儿子范元绶说:“毕一生精力写出一部通史来,富贵于我如浮云。”他对新来的研究人员语重心长地说:你们既然选择做学问,就不要想做官。在所里做官也做不大,最多就是加强连的连长(当时近代史所将近160人,正好是一个加强连的人数)。范文澜晚年把全部精力都倾注在写作上。他在去世前因脑血栓症再次住院时,还对助手说:“做学问,你们要有‘不知老之将至’的精神,我则要‘不知死之将至’。”

诚然,我们也要看到,范文澜是一个历史学家,同时又是一个社会人。同一切历史人物一样,他也不可避免地带有那个时代的特定烙印和局限性。尤其在上世纪五六十年代那个特殊的历史时期,近代史所渊源于延安的特殊政治地位,加之中国儒家所谓“道义”传统影响,所以在当年历次政治风波中,他作为近代史所的“掌舵人”,虽然还能保留一点未被风浪卷走的书卷气,在当时那种政治环境中,尽个人所能,力求将大事化小、小事化了,但仍然使一些同志受到伤害。

这是那个荒诞年代老一辈人的历史悲剧,也是个人意志无法抗拒的时代使然。

清初国学大师顾炎武曾提出理想学者的标准:“愚所谓圣人之道者如之何?曰博学于文,曰行己有耻。”回顾范文澜一生“板凳要坐十年冷,文章不写半句空”的立身行世精神,足以成为当代学人的楷模。更重要的是,可以此匡正当今学界之虚妄浮躁浇漓之风。