枋口作文彦博 名臣欧阳修、文彦博 为什么要多次迫害名将狄青?

欧阳修、文彦博作为一代名臣,烁古耀今的大才子,为什么要去迫害名将狄青呢?在他们的迫害下,狄青最后忧惧而死。这种今天看起来的卑劣行径,不是与他们所奉行的孔孟之道背道而驰吗?然而,欧阳修、文彦博迫害狄青,却言辞凿凿,占领着朝纲和道德的制高点,他们还自认为是为江山社稷着想的正义之举。这又是为什么?

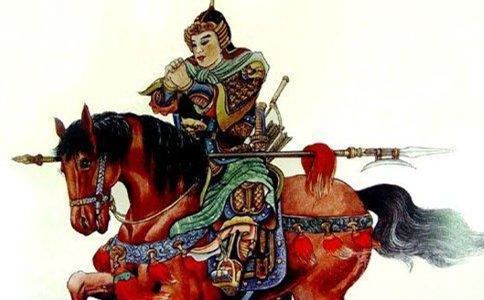

要厘清狄青一案的来龙去脉,得从狄青本人说起。可以肯定地说,在北宋众多抗击外族入侵战争中的将帅中,狄青是最具传奇色彩的一个。狄青年轻时,曾在西河县衙任主办文书的小吏,犯了事,潜逃到京城开封,后来进了军队,因勇武善骑射,被选作了皇帝的侍卫。1039年,西夏与宋朝开战,宋仁宗决定从皇宫侍卫中择优选用一批人从边,狄青被选中,开赴前线延州(今陕西延安),从此步入行武生涯。

在保卫延州的四年时间里,狄青打仗十分勇猛,常常冲锋在前,先后参战25次,中箭8次。狄青不但在宋军中有名,在西夏军队中也有名,被呼为“天使”,每每狄青一出现,敌人便作鸟兽散。由于在与西夏作战卓著功劳,狄青后来官升彰化军节度使、枢密副使。

1052年,广西壮族首领侬智高反叛,攻占了邕州(今广西南宁),包围了广州,岭南骚动,岌岌可危。宋仁宗先派杨畋去清剿,结果损兵折将,大败而归。后来,宋仁宗安排狄青挂帅南征,于第二年一举平定了叛乱,因功被宋仁宗重用为枢密使,掌全国兵权。

然而,恰恰是因为这个枢密使,给狄青带来了灾祸。任枢密使以前,朝廷上下对狄青几乎一片异口同声的赞扬,但他在出任枢密使后,却谣言四起,攻诘四起。这是为什么呢?这是因为,宋朝被五代时期武夫乱国吓怕了,确定了与文人共治天下的基本国策,宋初以来,除了开国元勋曹彬曾以武将出任过枢密使外,几乎没有其他行武将坐过这把交椅,全是文人担任。

枢密使这个一人之下万人之上的位置,对于文人来说,是个舒服的宝座,对于武夫来说,却是个烫手的山芋。武夫要坐这把椅子,那他就是与国策为敌,与文人为敌,与整个朝廷为敌。所以,哪怕狄青这样一个劳苦功高的大英雄,也不例外,他成了士大夫们的箭垛,成了集体攻击的对象,欧阳修、文彦博作为朝廷重臣,自然成了首先发难的人。

《宋史·欧阳修传》载:“狄青为枢密使,有威名。帝不豫,讹言籍籍。修(欧阳修)请出之(狄青)于外,以保其终。遂罢知陈州。”这段话说明,狄青罢枢密使,欧阳修是幕后推手之一。

同时,作为宰相的文彦博,也借口士兵对狄青的拥戴,力劝宋仁宗免去他的枢密使职务,宋仁宗颇不舍,说:“狄青是忠臣。”文彦博反问道:“太祖岂非周世宗忠臣?”宋太祖赵匡胤难道不是后周世宗柴荣的忠臣?太祖不照样夺了人家的皇位么?无异于说狄青将要谋权篡位,一句话击中了宋仁宗的软肋,终于迫使宋仁宗将狄青罢知陈州。

在舆论的压力下,罢知陈州的狄青夙夜忧惧,惶惶不可终日,第二年便在陈州发疽而死。