贺炳炎的儿子叫什么 “钢铁将军”贺炳炎

贺炳炎是我父亲贺龙的一员爱将。在20年的革命战争中,父亲倚重他,偏爱他,凡遇到险仗、恶仗,不论他是否在身边,也不论他当时是团长还是师长,都会大喊一声:“贺炳炎,上!”以至人们善意地以讹传讹地说他是贺龙的儿子,叫“贺小龙”。

贺炳炎是我父亲贺龙的一员爱将。在20年的革命战争中,父亲倚重他,偏爱他,凡遇到险仗、恶仗,不论他是否在身边,也不论他当时是团长还是师长,都会大喊一声:"贺炳炎,上!"以至人们善意地以讹传讹地说他是贺龙的儿子,叫"贺小龙"。

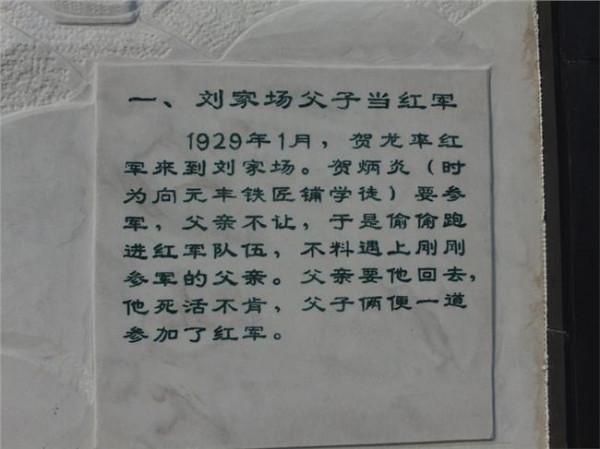

1929年,父亲带领他在湘鄂西拉起红四军攻占湖北松滋的时候,贺炳炎还是一个孩子,一个16岁的小铁匠,正吵着闹着要和他父亲一起当红军。他父亲贺学文手里拿根扁担,一路撵他走,他死活不离开。这情景正好被我父亲看到了,拦住他说,孩子,当红军要打仗拼刺刀,你太小了,长高些再来吧。

贺炳炎知道我父亲是红四军中最大的官,抽出插在身后的一把大刀说,我晓得你是贺龙,就想跟你当红军,我是打铁的,有的是力气,你看我们贺家这把祖传的大刀,我练过七八年了,一两个人不是我的对手。我父亲也从小练武,见贺炳炎性格倔犟,有股不服输的韧劲,仿佛看到了自己当年的影子,一下子喜欢上他了。父亲把他留在警卫班,让他扫地喂马,跑腿送信。

贺炳炎来到警卫班才几个月,就干了件惊天动地的事情,让大家对他刮目相看。那是1929年7月,红军在湖北潜江渊博子口同白军大部队遭遇,激战中,我父亲派他去给部队传令,要该师从敌人侧后发起猛攻。贺炳炎提起大刀便上路了,在返回部队的路上,他蹦蹦跳跳,随手捡了几个手榴弹插在腰间。

走到一条峡谷里,他忽然看见几十个白军慌慌张张地往苇丛里钻,当即举起大刀,怒喊一声缴枪不杀!把白军吓蒙了。为首的匪军缓过神来,看见站在高处的他只是个半大不小的孩子,马上命令部下还击。

贺炳炎扯下一个手榴弹扔向敌群,从悬崖上飞身而下,一刀把白匪军官劈了。望着天空溅起的那道血光,白军知道遇上了身怀绝技的"练家子",吓得哆哆嗦嗦的,再不敢动了。

贺炳炎趁机挥舞大刀,命令他们把枪栓取下来,提在手里。一数,47个白军47个枪栓,一个不少。想来白军士兵也是穷苦人出身,厌恶跟红军打仗,都想逃出苦海当红军,当贺炳炎押着他们往回走的时候,一个个乖乖的,无人反抗。

在湘鄂西打了几仗,贺炳炎胆大性暴,不惧伤,不怕死,迅速成了一名基层指挥员。没几年,他父亲贺学文在鹤峰壮烈牺牲,我父亲嘱咐部队择地埋了,他感动得伏在父亲怀里嗷嗷大哭,说贺老总,我没爹没娘了,你和红军就是我的亲人;我无论有什么错,都不能赶我走啊!父亲像搂儿子那样搂着他说,幺娃子,我正要用你呢,怎么会赶你走?从今往后我们革命到底,生生死死在一起。

贺炳炎此后如鱼得水,陆续任红四军警卫中队中队长、大队长,骑兵连连长兼政治指导员,仗越打越凶,能征善战的名气也越来越大。不变的是,他总离不开那把大刀,每次战斗都冲锋陷阵,以命相搏。

贺炳炎最惨烈也最动人心魄的壮举,发生在1935年12月。当时我父亲率领红二、六军团长征不到一个月,刚突破国民党沿湖南澧水、沅江布置的封锁线,向新化和溆浦进军。队伍逼近新化时,发现敌人在这里已布下阻截重兵。

父亲当即决定改变行军路线,掉头西进贵州。为了不让敌人摸清西进意图,逼近新化的部队随即南下,造成马上将东渡资水之势。国民党大军钻进了父亲布置的圈套,风烟滚滚地向资水压来。这时部队向西疾行,沿雪峰山山脚直奔云南瓦屋塘,再从瓦屋塘翻越雪峰山进贵州。

那天由贺炳炎的红五师担任先头部队,他又让红十五团打头阵。不料当红十五团进入瓦屋塘东山时,遭到敌人疯狂阻击,从猛烈的火力判断,对方是国民党的正规军。贺炳炎查清敌情,派红十五团团长王尚荣去向我父亲汇报,自己指挥红十五团迎战。

在剧烈战斗中,他的右臂不幸被敌人威力巨大的达姆弹击中,骨头被炸得粉碎,整条手臂像条下垂的丝瓜吊在膀子上。因大量失血,疼痛难忍,他当即昏过去了。

红十五团一鼓作气拿下东山后,贺炳炎躺在敌人放弃的阵地上昏睡不醒。我父亲听说贺炳炎身负重伤,不省人事,飞马赶到东山。正在急救棚里抢救贺炳炎的军团卫生部长贺彪向父亲报告,贺炳炎的右臂保不住了,必须齐根锯掉。

父亲急了,质问贺彪,他的右臂怎么能锯掉呢?你知不知道他这只右臂抵得上我的一支部队?但贺彪坚持说,我知道贺师长的右臂有多么重要,可伤到这种程度,神仙来了也没有办法,如果不赶紧截肢,他上半身的肌肉将迅速坏死,到时连命都保不住。我父亲说不出话来,最后只能尊重贺彪的意见。

贺炳炎的截肢手术在荒郊野岭进行,贺彪从附近的一座破庙里卸下一块破门板,把贺炳炎捆在门板上;又从老乡家里借来一把锯木头的锯子,放进一锅煮开的水里消毒。正要用吗啡代替麻醉药做手术前麻醉,贺炳炎从捆着他的门板上醒来了。父亲低下身子告诉他事情的经过,说明他的右臂非截不可。一颗浑浊的泪珠从眼角冒出来,贺炳炎吃力地说,既然是总指挥做的决定,那就锯吧,但不要用吗啡……

贺彪和另一个医生每人站一边,像锯木头那般"吱吱嘎嘎"地锯起来,在场的人无不心惊胆战。贺炳炎闭目咬牙,汗暴如雨,血顺着他的右臂和锯子两端流出来,滴滴答答,如同屋檐滴水。手术用了两个小时16分钟,贺炳炎把医务人员塞在嘴里的毛巾咬烂了。

手术后,我父亲掏出一块手帕,小心翼翼地捡起几块碎骨,包起来揣进怀里,对贺炳炎说,幺娃子,我要把它们留起来,长征还刚刚开始,以后会遇到更大的困难,到时我要拿出来对大家说,这是贺炳炎的骨头,共产党人的骨头,你们看有多硬!

6天后,贺炳炎从担架上迫不及待地滑下来,开始自己走路,骑马,处理失去右臂后必须应对的一切。同时还学着用那只总感到别扭的左手,开始从头练枪,练刀,练在严酷的战争中必须去重新适应的事物。战争可不是儿戏啊,战争是两强相遇勇者胜,是一瞬之间的你死我活,它要求一个人的反应和感觉,必须百分之百的心到手到。

而像贺炳炎这样彻底失去右臂,被迫改用左手去搏杀的人,其难度和在战争中的存活率,是可想而知的。何况长征胜利后,部队马上投入更为惨烈的抗日战争,面对比国民党军队凶恶10倍的日本侵略军。但是,贺炳炎做到了,并且做得跟有右臂时一样的威风八面。

1937年10月,由红二方面军改编的八路军第一二〇师东渡黄河,深入山西抗日战场。担任七一六团团长的贺炳炎奉命率部插向雁门关。10月17日,贺炳炎得知日军从大同集结300多辆汽车,满载武器弹药准备运往忻口,异常高兴,果断决定伏击鬼子的车队。

18日上午,日军进入包围圈,埋伏在公路两旁山头上的七一六团官兵如雷霆,如冰雹,如狂飙,以各种火力铺天盖地地射向穷凶极恶的侵略者。日军负隅顽抗,死不投降,贺炳炎左手握大刀,首当其冲,率部从两面山头像潮水那般冲下去,在漫天硝烟和火光中,与日军展开气吞山河的白刃战,杀得日军尸横遍野,血流成河。

打扫战场时,官兵们见贺炳炎满身是血,以为他受伤了,贺炳炎从头到脚摸遍全身,竟毫发无损。

东渡黄河不足一个月,贺炳炎部在雁门关首战告捷,歼灭日寇500余人,击毁汽车30余辆,打破了"大日本不可战胜"的神话,受到国民政府的通电嘉奖。那年10月,毛泽东在延安会见英国记者贝兰特,以此为例,特地说明八路军在抗日战场正在起着"非常大的作用"。

雁门关大捷后,贺炳炎"独臂刀王"的威名在抗日军民中广为传播,也让日军谈虎色变。1938年秋天,部队转为游击战,贺炳炎率部队在大清河北岸巩固和扩大抗日根据地,仅几个月时间,他便把部队从原来的300多人扩充为3个团和3个独立营,近5000人,打退了日军的多次"扫荡"。

有消息说,冈村宁次听到贺炳炎的名字,咆哮如雷,叫嚣要与他的部队决一死战,对他"活要见人,死要见尸!"

至此,贺炳炎不仅成了我父亲的爱将,也成了毛泽东的爱将。1945年4月他作为指挥员代表赴延安参加中共"七大",抬起左手与众不同地向毛泽东敬礼,毛泽东说:"贺炳炎同志,你是独臂将军,免礼。"

从1929年参加红军,到中华人民共和国成立,贺炳炎跟着我父亲整整打了20年仗,负伤11次,身上留下大大小小16块伤疤。1955年,贺炳炎在成都军区司令员的位置上被授予共和国开国上将。我父亲贺龙在怀仁堂接受完毛泽东主席亲自授予共和国元帅军衔,马不停蹄地赶到成都,亲自为贺炳炎授衔授勋。

我相信这是一种机缘甚至命运:贺炳炎,一个打铁的孩子从被招入这支队伍那天起,便与我父亲贺龙越走越近。在20年血与火的战争岁月中,他们彼此欣赏,互为依靠,不是父子,胜似父子。这在古今中外的统帅和名将中,实属罕见。

1960年7月1日,贺炳炎在党的生日那天因病去世,时年47岁,是开国上将中第一个去世的人。7月5日,成都军区在北较场举行公祭,20万军民冒雨为他送行。

那些天,我记得父亲泪蒙蒙的,满怀悲伤。他不时叹声连连,喃喃自语,一会儿说,可惜了,太可惜了!他还那么年轻,连儿女都没有长大。一会儿又说,也难怪,他就是为中国革命战争而生的,20年枪林弹雨,出生入死,他把身上的血和力气都掏干了。