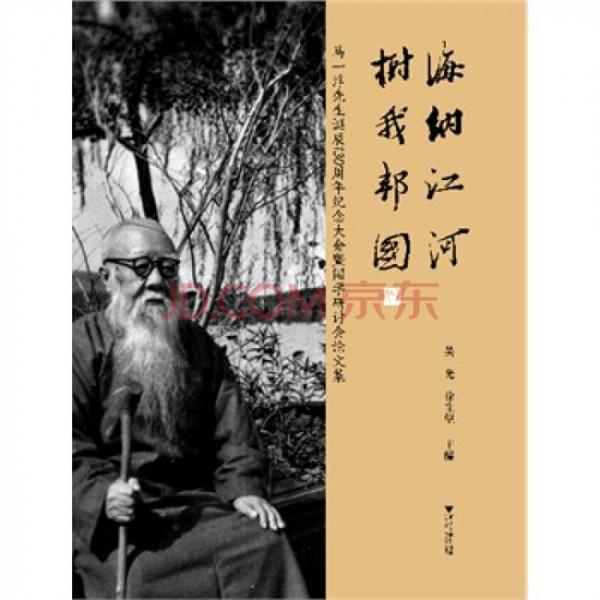

马一浮和熊十力谁厉害 熊十力和马一浮为何分道扬镳

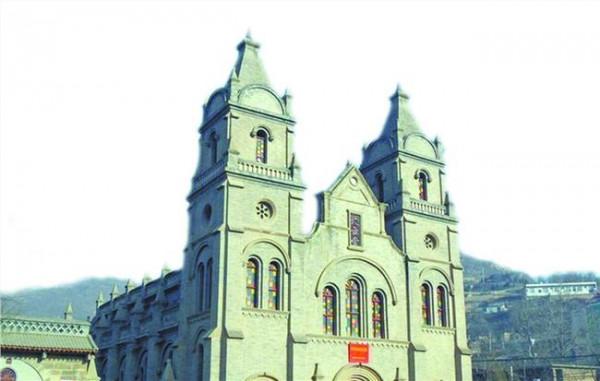

因为马一浮主持的复性书院在乐山乌尤寺内创建,熊十力应马先生之聘,担任讲座。马一浮以“讲明经术,注重义理,欲使学者知类通达,深造自得,养成刚大贞固之才”为书院宗旨。马一浮以复性为旨趣,以讲明六艺 (六经)为教。

六经之外,兼明四学:玄学(以王弼为祖),义学 (以僧肇为祖),禅学(以大鉴为祖),理学(以周敦颐为祖)。马一浮原拟请谢无量讲玄学,熊十力讲义学,肇安法师讲禅学,自己讲理学,后因种种原因,主要由马一浮自己独立承担。

9月13日,书院举行开讲礼。9月15日,书院正式开学。马一浮举“主敬为涵养之要,穷理为致知之要,博文为立事之要,笃行为进德之要”四目为学规,详加阐释,并印发《开讲日示诸生》。9月17日,熊十力作《复性书院开讲示诸生》,也就书院规制、地位、性质和研究旨趣等问题,以及学风、学习方法等,作长篇开讲谈话。

“熊十力”与“马一浮”这两个名字恰成一幅对联。二人性格也不同。马一浮儒雅,熊十力简狂;马一浮家境殷实,熊十力出身贫寒;熊十力喜欢交游,马一浮深居简出;熊十力主张读书博览泛观,马一浮主张择精深研;……他们之间的这些差异并不妨碍他们的交往,并且正因为有差异才会收到“和而不同”,互相裨益的效果。

熊十力从马一浮身上学到不少东西。他在《新唯识论》文言文本的绪言中说,本书的《明心》章吸收了马一浮先生的研究成果。

即使最要好的朋友之间,有时也难免发生一些不愉快的事情,熊十力和马一浮在乐山期间就曾有过这种情形。这年秋天,熊十力与马一浮在书院规制及用人和学生就业谋生等问题上有一些意见分歧,产生了隔阂。不久,熊十力辞去了书院讲席。熊十力离开时,约在10月份。这在叶圣陶的日记里有记载:

1939年10月15日:昌群来,留之吃饭。彼又退出复性书院,举家迁入一尼庵中,阅写自谴。盖马先生于学问之道褊狭特甚,与熊十力意见不相能,使熊不安而去。[1]

熊十力与马一浮是如何由相契到分手的呢?我们从《蠲戏斋书问集》中保存的马一浮1939年5月至12月致熊十力若干信函,以及他们向别的朋友写的信,可以看出,他们的分歧主要在办学的指导思想和做法上。

一是书院规制亦即规模问题。熊十力希望复性书院办得很大,能像北大校长蔡元培那样“循思想自由原则,取兼容并包主义”。同时广招学生,甚至于将书院办成国立研究院。马一浮则考虑要循序渐进,应缘而作,从实际出发。熊十力则很反感,认为马的这种指导思想和做法,是十分狭隘的,一开始就这样束手束脚,没有一点开拓思想,日后必然难以扩大学校规模。

此外,熊十力还指责马一浮搞的是仿丛林制度,只能培养出少数几个住庙和尚。还有,熊十力认为马一浮取人太严,也不利于扩大书院规模。

马一浮鉴于时势及当时学界风气,自开始时就对规制比较注意,以为一切随缘,不可强为,因为对于马一浮来说,书院之成与不成,于道并无损益,更何况书院之规制小大?马一浮还表示,书院扩大与否,并非由他一人可以决定,关键还在于创议者愿力之大小及政府扶持之气度如何。

“熊先生斥吾狭隘,不求扩充,然书院前途,关系实在贤等,此非老夫坐而论道所能为力也。”又,熊十力斥责马一浮安于狭隘,欲其效仿蔡元培兼容并包之举,又或改为国立研究院。

马一浮指出两条理由:其一,为蔡元培兼容并包精神本身之弊端在于无择,而书院宗旨与学校迥异,绝对不能无择,这与回答熊十力安于狭隘之责意思相同;其二,蔡元培当年在北大实施兼容并包改革,经济条件与时局都能容许,而此时不仅国难当头,复性书院又不为国人所熟悉重视,在政府以及国人心目中,其地位远不如当年之北大。因此二者,马一浮指出书院不当仿效蔡元培。

二是讲学内容问题。熊十力在《复性书院开讲示诸生》中讲道:“今兹书院之设,本为研究哲学与文史诸学之机关。但研究的旨趣,自当以本国学术思想为基本,而尤贵吸收西洋学术思想,以为自己改造与发挥之资。主讲草定书院简章,以六艺为宗主,其于印度及西洋诸学,亦任学者自由参究。

”从这段话中,我们可以看出,在书院学习内容上,两人大同小异,同者以广艺为主,即以本国学术思想为主;异者“贵吸西洋学术思想,以为自己改造与发挥之资。”这正好是和马一浮发生冲突之所在。

三是关于丛林制度问题。这也是熊十力所不满意之事。所谓丛林,就是佛教僧众聚居的寺院。马一浮欲使书院仿效丛林教会,以为大有可法之处,其一、马一浮认为,中土二氏之学,较之儒有一明显的优点,那就是佛老二家之学超然于政制之外,不会被禁止。

而儒家则因其与政治时局关系较密,往往会遭到禁止或迫害,如宋明时代之书院即是如此。其二,书院要维持独立经济上必须能够自主,需变为社会性,而不能同于国立省立诸学校。开始可以倡议个人筹集,以开筚路蓝缕之功。

为长远计,宜设基金会。基金来源,由个人志愿捐输,略如佛氏丛林及教会之制,不由政府支给。但政府为扶持文化,酌予资助,义同檀施。其经济完全属于社会性。熊十力对马一浮的设想与做法不以为然,他始终是倾向于研究院形式,书院都已不合其意,遑论丛林寺院?

四是学生出路问题。就是学生在书院学习之后,是否授予相应资格,为学生明定出路。熊马二人在这方面分歧较大,可以说是背道而驰。熊十力说:“吾欲予学生以研究院同等资格者,庶几可以聚天下之才耳。即此时不欲遽更章则,要当蓄意图之。

”熊深知,儒学自清末以来,不为国人所重视,复性书院创办之时,儒家心性之学除了少数学者尚在研究,其他人早已漠然视之。又,当时大学教育已深入人心,书院并无出路,与当时青年人志趣相违,恐怕来学者寥寥无几。如果再不授予相应资格,谁也不会来学的。但马一浮对学生出路问题,却不在他考虑之列,认为学生来书院是为求道,而非谋食。[2]

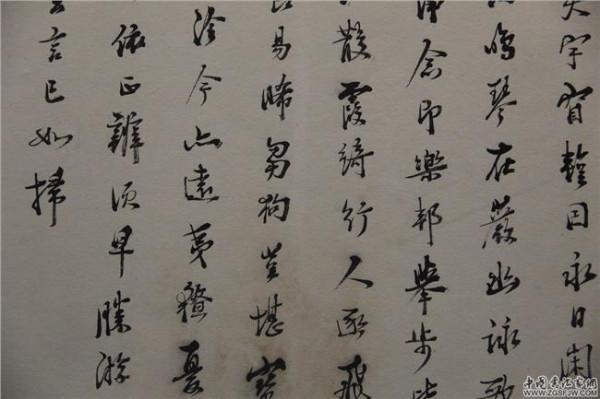

复性书院一开始就出现了上述的论争,最后熊十力还负气而去。不过事后二人都冷静下来,仍和好如初。1949年后马一浮为祝贺熊十力七十寿辰写下一首律诗,回顾他们几十年的交情:“孤山萧寺忆谈玄,云卧林栖各暮年。悬解终期千岁后,生朝长占一春先。天机自发高文在,权教还依世谛传。刹海风光应似旧,可能重泛圣湖船。”(《寄怀熊逸翁即以寿其七十》)熊十力很珍视马一浮的这首诗,背得娴熟。

熊十力从1938年开始,在《新唯识论》文言文本的基础上改写语体文本,进一步完善“新唯识论”思想体系。他所说的语体文是一种介乎文言文与白话文之间的文体,即有白话文的通俗,又有文言文的典雅,与宋明语录类似。

他还打算请人根据语体文将《新唯识论》译成西文,使它传向世界哲学论坛。写作伊始,尚有弟子钱学熙、韩裕文等帮助,后来二人因故离开,只好由他一人独立完成。为了早日脱稿,他每天清晨四时就早早起床,中午稍事休息后,继续工作,直到深夜。

因处战争年代,条件十分艰苦。“孤羁穷乡破庙中,老来颠沛,加复贫困,乃强自援笔。”[3]日寇的飞机时常还来骚扰、轰炸,很难过一天安生的日子。1939年8月19日,三十六架日机轰炸乐山,熊十力的寓所不幸中弹起火,他的左膝受伤,多年的积稿也毁于一旦。

他没有因此而灰心丧气,凭着一股锲而不舍的韧劲,伤好之后又从头干起。1940年,《新唯识论》语体文本上卷终于脱稿。1942年中卷定稿,直到1944年全书才全部完稿,由商务印书馆正式出版。此书是熊十力思想成熟时期的代表作。

此外,复性书院期间,熊十力还受当时武汉大学教务长朱光潜之请到校作短期讲学。

1946年春,熊十力由重庆返回武汉。这是八年之后重踏故土。熊十力住在汉口保元里连襟王孟荪先生家。王孟荪是银行家,平素对熊十力家多有资助。夏初,熊十力再次入川。当时,熊十力早年在南开时的同事孙颖川学悟先生,在五通桥任黄海化学工业社社长,邀请熊十力主持其附设哲学研究部。

熊十力一生有一个难圆之梦,就是由他自己来主持一个民间的哲学研究所,可惜好梦难圆,原因在于经费问题无从着落。此次黄海社虽经济上并不宽裕,仍能满足熊十力的愿望,亦是盛举。熊十力在五通桥办“茫溪哲学研究所”时,曾经出过一本《黄海化学社附设哲学研究部特辑》。

这个特辑的主体是熊十力1946年8月望日所写的两万言《讲词》。这个《讲词》当时曾以《中国哲学与西洋科学》为题在某报连载。其内容是相当广博而有深度的中西文化比较研究。

《特辑》首先是以孙学悟名义写的《缘起》,指出为纪念亡友范旭东先生,探讨哲学与科学的关系,“庶几置科学于生生不已大道,更以净化吾国思想于科学熔炉,敦请熊十力先生主持讲座。”《讲词》之后另有两个文件,一是《黄海化学工业研究社附设哲学研究部简章》,另一是《黄海化学工业研究社附设哲学研究部理事会简章》。

从中不难体会熊十力的教育思想。其中教学宗旨规定为:“上追孔子内圣外王之规”;“遵守王阳明知行合一之教”;“遵守顾亭林行己有耻之训”。主课为中国哲学、西洋哲学、印度哲学,兼治社会科学、史学、文学,此外还有科学方法论。

哲学研究部开办后,当时也有一些学生慕名而来,如西南师范大学教授曹慕樊先生(1912—1993),就曾在五通桥跟随熊十力学习佛学及宋明理学。熊十力还请王星贤协助自己汇编《十力语要》卷三、卷四。卷四其实就是《尊闻录》。卷三则是未曾汇集过的熊十力1942年至1946年间的短札书信,原系黄艮庸所选存者。

这个研究部还是因经费拮据的原因办得不甚理想,并且熊十力到五通桥之后发现这里并非他想象的那样。由于抗战胜利,各路人马纷纷复员,大后方呈现一片寂寥,他感到气场已散,觉得难有作为,遂于1947年春坐船出川,结束了他在五通桥黄海的一段短短的历程。

![>《[toiffer收藏]熊十力全集》(熊十力)[pdf]](https://pic.bilezu.com/upload/a/60/a604f6edf79891a830c9c95c27312abe_thumb.jpg)