茅威涛芥子园 茅威涛的男女之越:我这辈子活得挺够的(附图)

“我这辈子活得挺够的,做一辈子女人,又演了一辈子男人”

本刊记者 李乃清 发自杭州

茅威涛 生于1962年,祖籍浙江桐乡;17岁从艺,为越剧尹派开创者尹桂芳第三代弟子,曾先后5次荣获中国文化部颁发的“文华表演奖”,三度获得中国戏剧梅花大奖以及第三、六届中国戏剧节“优秀演员奖”和“优秀表演奖”等当代戏剧界诸多最高奖项。

现任浙江小百花越剧团团长、中国戏剧家协会副主席,代表作品:《五女拜寿》、《西厢记》、《陆游与唐婉》、《孔乙己》、《藏书之家》、新版《梁祝》。

杭州的酷夏,日头烈烈。

茅威涛光着膀子、踩着厚底靴健步走来,黑背心、牛仔裤,腰间束一条宽皮带,飒爽、挺拔,英气逼人;身后助手提搂着几件中式时装:大红旗袍、紫灰薄纱、松石蓝绣花短装……她把艳艳的花衣裳试了个遍,巧笑盼兮地出现在镜头前——女人,终归是爱红妆的。

你怎么那么臭美?化妆师常这么说她。“当然这是在我生孩子前,化完妆、等着穿戏服时,我经常会照照镜子——怎么那么帅、那么漂亮?!”

谦谦君子,温润如玉,这一种质感,如今唯有越剧女小生身上才能见得。上世纪80年代《五女拜寿》红遍中国,茅威涛被誉为“越剧小生第一人”。20多年后,当初几朵“金花”纷纷离开舞台,茅威涛则愈战愈勇,从早年的《西厢记》到好评如潮的新版《梁祝》,她频频获奖并挑起团长大梁,成为越剧中生代的领军人物,底下小辈连连钦羡道:“她23岁就站上梅花奖榜首席,至今攒下3个梅花奖盘,拿出来就可以炒一桌菜!”

9月中旬,新版《梁祝》亮相瑞士文化艺术风景线艺术节,距离上一次越剧电影《梁祝》在日内瓦上映整整56年。这是一出中西合璧的华美戏剧,融入《诗经》文学与小提琴协奏曲伴奏,舞美设计“灿若铁花”。4年前国内首演时,茅威涛已表明心志:“这次创作是在传统外衣下面,延续着我20年来未曾改变过的追求,它的内质不是回归,是我们对于舞台语汇又一次寻找和重塑,只是《梁祝》这个具备丰厚艺术储备的经典越剧故事正好为我的艺术理想提供了所有机缘。

如果它能获得广泛认可,那么,《梁祝》正是上天赐给我的一个机会!”

2008年,国际剧协名誉主席贝尔哈兹遭遇新版《梁祝》时老泪纵横,力邀剧作参演国际五月艺术节。今年,茅威涛携团员前往德国威斯巴登赴约,浙江小百花越剧团成为中国大陆首个获此殊荣的剧团。出票仅一周,票房销售已达8成,最终成为最卖座的两部戏剧之一。

出入小生、君子

“我这辈子活得挺够的,做一辈子女人,又演了一辈子男人。我在舞台上呈现出这种东西,承接了一种理想,一种理解。”

台下是意态娴淑的女人,台上是清俊轩昂的男儿,性别认同上的这种矛盾性,连丈夫郭小男也唏嘘——茅威涛这人,得给她好好解剖一下,是不是荷尔蒙有问题?

生活中的茅威涛,不失女人的天真,向记者晒自己的写真照时,她甚至露出几分孩子气的嗲态:“你说,这张照片像不像奥黛丽·赫本?你看,还有这张,特像皮娜·鲍什!”

儿时看革命电影,她喜欢那些俏媚的女特务:“女一号跟生活中我妈穿的灰蓝色衣服是一样的,但女特务总是打扮得最漂亮,穿旗袍,卷头发,跳探戈,我特别想演这样的角色,回家照照镜子,练练那些表情。”

但进越剧行当后,阴差阳错,她偏偏被选作小生。“考试时老师把我刘海往后一捋,噢,脸型非常好,身高也好,唱小生吧!我说好,所以从头到尾基本没演过女的。”

早年《西厢记》开排时,很长一段时间内,茅威涛怎么也找不到张生的心理节奏和形体特征,急得她一个人在家拿大顶。有一天,排练因为停电中断,她脑袋一耷拉,垂头丧气地往地上一坐,谁知,这漫不经心的懈怠姿势突然让自己和角色有了某种沟通,让她刹那间找到了男女形体心理反差最小的和谐点。

如今她却越发明白,“我能在舞台上演这些小生,从古到今各种形象,让我找到了一种审美,可能是女性对男性的某种期许,我希望性格中有这种东西在。”

年轻时看《红楼梦》,她不爱贾宝玉,却最爱琪官。“那真叫玉树临风,当时觉得古代书生就该那样,我一心想塑造这样的形象,早年角色相对来说这个趋势较多。一直到演陆游,我突然间找到了一种相对更成熟的古代书生,他可能带有更多人文内涵,好比魏晋时期的竹林七贤,像嵇康那样,一个人白衣飘飘,盘腿一坐,一曲广陵散,来吧,我就在此地了。”

记忆犹新的,还有单本剧《瞿秋白》里最后一幕,“铁链子都挂着,满大街人目送他到刑场,一把椅子搁着,他把椅子转过来,就说了一句台词,我现在都记得,‘此地甚好’,把香烟往地上一丢,用脚一碾,往那儿一坐。然后突然一个黑屏,一声枪声,‘砰!’一倒,屏幕变成红色。这时你觉得瞿秋白就是个君子,一个穿着西装的中国知识分子。”

人过中年,她依然保持着艺术家的亢奋状,夜里两三点休息算早的了;工作满坑满谷、恨不得按分钟计算,但每天坚持阅读。“我特别喜欢龙应台、北岛的文字,我很钦佩这些人,当你感到整个传统艺术被边缘时,内心其实很孤寂,但有他们的文字陪伴着我,我的精神世界依然很丰满,带着这样的东西来做我自己的艺术时,就有力量了。”

这褶子踢出去还姓不姓“越”?

某戏曲节目晚会上,编导曾设想过这么个场景:做一把纸糊的铡刀,然后拷问茅威涛,你唱不唱越剧?把她脑袋搁上头,铡刀下来一点,再问你唱不唱越剧?茅威涛说,唱!——最后,“铡刀破掉了,茅威涛站起来了。”她大笑道:“他们觉得我像刘胡兰,有点傻。”

1974年,13岁的茅威涛插班到桐乡一中,当时只有文艺班还多出个空位,考试合格后,她坐上了最后一排门口的座位,没想到,当年那个仅剩的空位,将她的人生舞台,最终设置在聚光灯下。

学戏的日子,吊嗓子、排身段,什么苦都吃过。“小生有一关是勒头,那时还没演出就开始吐了,当时很傻,为了克服这一关,我就勒着头睡觉,早上起来脸都肿了。”17岁从艺以来,每逢演出,描眉、画眼、勒头、缠胸……循环往复,竟让她有种莫名感动,“仿佛觉得自己是在接受洗礼,正是这些单调机械的动作,净化着我的心灵,使我从一个平凡的、世俗的、琐碎的人,渐渐演化为舞台上一个又一个被观众所喜爱的角色形象。”

曾经有位昆曲老师跟她开玩笑,越剧就三下水袖——小生生气时,水袖向前一抖;风雨来了,水袖往上面一挡;小生去也,水袖再往下一抖。

茅威涛版的“张生”,承接传统小生的“一抖”,更有成名“一踢”。“排《西厢记》时,我正好去四川学习了川剧的‘踢褶子’,我突然觉得张生可以用这个手段来完成这个人物所外化的形体。”争议起来了,这褶子踢出去后还姓不姓“越”了?然而,她博采众长的精神得到了观众和专家的认可——这一“踢”借鉴了“川”,但张生还姓“越”。

“袁雪芬老师说过,越剧表演依托于昆曲和话剧两个奶妈,随之形成自己的独特形态,既非传统戏曲的一桌两椅,又不是话剧完全呈现其现实主义的表演手法。作为后人,我必须思考在我的‘血液’里继续渗透什么?”演绎《陆游与唐琬》“题词”一段时,她甚至跟导演提出,能不能让我站那儿三分钟不动就唱?“这里我想学话剧,用雕塑语言来演这个陆游!”

团内好友冯洁说,演出前两小时,茅威涛基本就是个六亲不认。她自辩道,“要给自己点时间,把世俗都隔离开。当我用灯光下的肢体、旋律下的声音来阐述我的世界观、我的生命体悟时,突然觉得,自己就该干这个!”

革命的孔乙己

“那时最早说我的唱腔要在浙江人民广播电台播出,突然间,你会觉得尽管你很小,膨胀的却是一场了不起的Revolution!我现在已经是越剧非物质文化遗产传承人了。”

多年后,她渐渐意识到,越剧原有“落难公子中状元,私定终身后花园”的模式,已经远远不能满足今天观众的审美需求,“应当思考在传统剧种和艺术中如何表现时代精神!”

1999年,剃了光头决心“革命”的茅威涛,拿出了演艺生涯中最先锋的作品《孔乙己》。

“世纪之交,改革开放,人们的价值取向已经茫然到一切以钱为前提,用陈寅恪先生的一句话来概括,凡一种文化值衰落之时,为此文化所化之人,必感苦痛。所以,我演的孔乙己实际上就是被这个文化所化,但他看到其衰落时感到了痛楚。”

为了触摸孔乙己的生活,两年内,夫妇二人先后14次去绍兴采风,“在咸亨酒店跟那些捧大碗喝酒的人坐一起,拉三轮的、打铅皮的、修水壶的,我们跟他们聊对孔乙己的看法。”

先前尝过甜头,创作中她再次一发不可收拾地从各剧种精华里“偷拳头”,“孔乙己最后仅剩这件长衫时很犹豫,这是披他身上的一个文化人的尊严,不能脱下,但作为一个落寞文人,他也想脱掉象征知识分子的长衫,在这个矛盾心理过程中,有一个动作就是把长衫脱下又穿上,我把关肃霜老师《铁弓缘》的‘叠帔’动作用到这里,观众能感受到一种张力。”

导演郭小男点评道:“从一个倜傥潇洒的学子,颓废成一个没落的文人,从哀鸣于怒而不争,到精神放逐式的自觉沉沦,我一直要求茅威涛在表演上自我超越,要求她能从声腔到形体完成自我转换和塑造,她在塑造中完成了锤炼、完成了创新。”

茅威涛的表演“醉态显俊俏,颓废达潇洒”,堪称极致,但《孔乙己》上演时仍受到非议,老戏迷不解,她还是那个清秀靓丽的女小生吗?

种种原因,创新让她失去了一部分观众,“但我始终认为,创新是目前戏曲界必须做的事!”骨子里那股热腾腾的Revolution情结从未熄火,“这种本质的东西很难改变,它渗透在你血液里头,我觉得这是一个人的信仰,这种信仰不是你做一个劳模来符合这个信仰,也可以以一种别的、革命的方式来信仰。”

新版《梁祝》,“又可以传承50年!”

梅兰芳当年提出“移步不换形”,《梁祝》的创作,茅威涛不仅“移步”,还大胆“换形”。

“我希望人们能惊喜地发现,这部越剧在舞台上呈现出的‘形’正悄悄发生改变,然而,理念被注入了新元素,记忆却是在承接的,越剧依然是那部传统记忆中至情至性的越剧。”

1999年在京演出《孔乙己》时,茅威涛曾表示,自己还没完成像斯皮尔伯格从《大白鲨》到《辛德勒名单》那样过程所完成的艺术和商业的定位——“能够实现、积淀到既具有前卫因素,又让人感觉不到其中的先锋,进入那种实实在在的、老百姓怦然心动的情感状态。”

2006年,她实现了7年前的心愿。

“今人几近消失的这份极致、纯粹,恰好可以在《梁祝》故事中找到依托,这种超现实的民间艺术思维,具有奇特而强大的生命力……这份珍藏的记忆原本就是永恒美好的载体,无须改造。我们今天需要寻找的,应该是属于当今舞台的话语,——用我们现代越剧人的语汇去重新诠释这份刻入越剧记忆中的浪漫与美丽。”

茅威涛重塑的梁山伯完全打破了昔日“呆头鹅”形象,她对角色关系深入揣摩,“梁山伯是背着一个仕途去读书的,而祝英台是去放飞的,今天看来,祝英台肯定是个辣妹,她那种轻松自由的状态深深影响了梁山伯,就像我跟郭导。我受党多年培养,在体制内规范地生活、工作,但其实内心很叛逆,很羡慕他的不羁,他对你不满就会骂出来,尽管我跟他之间经常锵锵,但这是一种互补,双方彼此在影响。”

高潮段落,咏叹调式的音乐铺陈下,茅威涛的唱腔荡气回肠、催人泪下。“我们把原先的‘山伯临终’改成了‘山伯之死’,这就像一个印象派的天鹅之死,突出的是他精神受到了最大摧残,这是一个象征。”

相类的写意手法还表现在贯穿始终的折扇上,结尾化蝶,两把折扇缓降空中,诗意翩飞,臻于化境。“郭导想了十年,总不能幕布又打开、跳进去,最后穿着蝴蝶衣服的两个人出来,这也太不现代了!用他的话说,我们站在50年的《梁祝》和小提琴协奏曲两个巨人的肩膀上创作了这个作品,然后他傲慢地加了句——我们又可以传承50年!”

心中的芥子园

人物周刊:您曾打过比方,越剧在嵊州是穿蓝花袄的小姑娘,40年代到上海突然变成了张爱玲笔下穿旗袍的女子了,您怎么看未来越剧的装扮与发展方向?

茅威涛:第一,文本选择上我会颠覆下去,这种颠覆是我希望引领今人价值取向和信仰的塑造。第二,邻国日本的宝冢给我很大启发,我们会做更有仪式感的越剧舞台演剧风格。宝冢跟我们如出一辙的是一种相同的审美形态,以一种女性的纯艺术来演绎,她们也是女性观众居多、小生更受观众喜爱,因为这里面的男性塑造是女性在当下生活中所缺失的那种完美男人的形象。

我曾说过3个不变,女子越剧不变,写意不变,方言不变,越剧留给我们的流派唱腔是比较完善的,但其他东西呢?《红楼梦》是越剧,《梁祝》是越剧,但黄梅戏好像也这么演哦,那越剧到底是什么样的?下一步就是我们要在舞台的演剧风格上进一步完善它。

例如这次我们请汪世瑜老师改编昆越折子戏《牡丹亭》和《狮吼记》,我想在传统戏曲中找到元素,我们把这个创作定位叫做认祖归宗。我说的借鉴宝冢形式是非常独特的,我用了个词叫“独一无二不可替代性”,我们的越剧,话剧替代不了,黄梅戏、沪剧、京剧、昆曲都替代不了,好比《梁祝》的基本成态,我在寻找真正属于女子越剧的一个舞台样式。

人物周刊:我看过你们改编的《春琴传》,挺震惊的,越剧一般比较唯美温婉,那个剧里你把日本那种隐忍的暴力融了进来,您尝试着让越剧在精神样式也往另类方向走走?

茅威涛:其实艺术一定要极端,谷崎润一郎的唯美是用极端残忍、甚至扭曲的病态美学来呈现的,我们已经中和一些了,但就中国人来看已经了不得了,我们在首都剧场演出时,濮存昕看完后就坐在那里——得让我融化一下,感觉太窒息了!

这个中国人有些难以承受,但它是好的艺术,它确实太美了,或者说这个爱情太独特了,艺术不就要独特吗?我最近正重排《藏书之家》去台北演出,写了篇《可以妥协吗?》,当时刚看完《唐山大地震》,小说《余震》也拿来读了,还看到陈道明一篇专访,我才知道,艺术很多时候真的是需要妥协的,假如那个晦涩阴暗、揭露人性、极端极致的小说呈现的话,可能就会小众化,那种温暖的、阳光的、温情的东西是我们大众意识形态中习惯了的,你必须这样,就像我们的《藏》最后妥协到《藏书之家》一样,所以我说,妥协是为了更好地传承、被接受,因为我们希望传递藏书人那种守望传统艺术的精神被更好地传承和接受。

当然我也说,直到今天,悬在我心中依然有个问号,创作真的可以妥协吗?

人物周刊:据说,如果哪天打算离开舞台,您会选择李渔作为自己最后一次异性装扮?

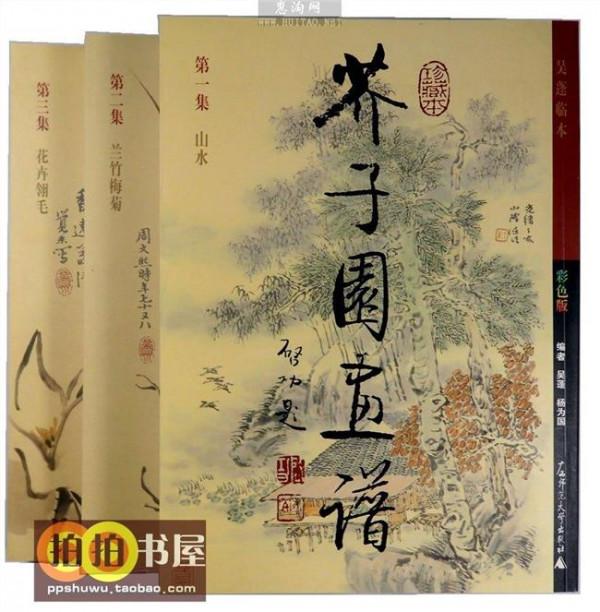

茅威涛:这想法来自于芥子园带给我的一个触动吧。我曾经因为演出去了浙江兰溪,芥子园的园林小小的,像兰溪山区那样粗犷、古朴,它里面所有的亭台楼阁都很完善。我就想,当年李渔在这儿演戏是什么样的?当地领导突然开玩笑说,李渔是第一个搞文化产业的人,他其实多才多艺,还在兰溪搞过水力发电,而且设计建筑,芥子园就是他自己设计的。

然后我慢慢开始置身我自己心中的芥子园,我们将建造小百花艺术中心,像芥子园一样,将是写戏、教戏、学戏、品戏、论戏这样一个地方:800座的大剧场每天可以演《梁祝》这样的戏,我号称是“杭州的百老汇”;有一个经典水乡戏台,你可以喝上一杯龙井茶,吃上一碗藕粉,品尝越剧、京剧、昆曲,乃至评弹;还有个黑匣子空间,演出一些实验性的东西,我们以这样三种演艺形态来传递自己的驻场演出功效,把越剧短短百年历史,用一种开放的形式展示出来。

等我封箱时,我想以李渔的角色来完成自己的最后一次装扮。我都想好了,演到戏的最后,我要当场在观众面前卸妆,把女小生的行头一件件卸去,在台上露出我这个女小生的女儿身,然后鞠躬拜谢观众。作为戏剧鼻祖李渔的后辈,我想以那样一个传递方式结束舞台生涯,它并不是一个结束,而是一个沉寂的开端。