张君秋斟美酒 张君秋的琴、棋、画

因为工作关系,我和张君秋同志有过多年的交往。他留给我的印象是很深的。

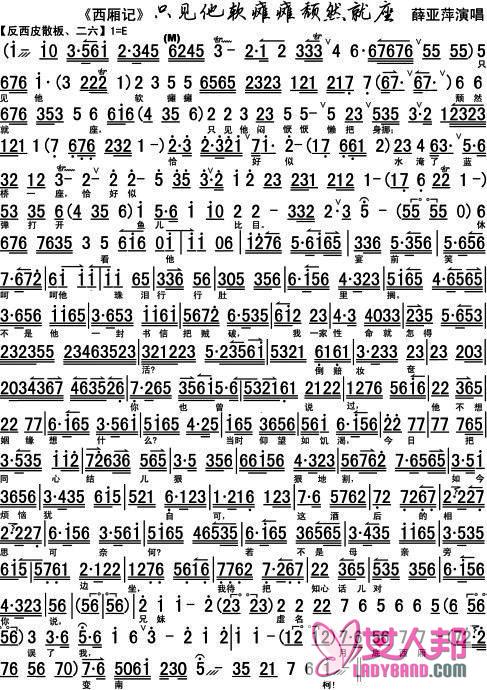

张君秋同志是梅、程、荀、尚之后独树一帜的京剧艺术家。写他,自然要涉及张派的声腔和表演,而在这方面,许多专家早已有过深入研究。近几年,精辟的论述更是屡见报端。我对张派艺术虽酷爱,但毕竟是一知半解,不敢冒昧续貂。思之再三,才选定了“张君秋的琴、棋、画”这样一个小题目,作为轶闻趣事,奉献给读者吧。

《赵氏孤儿》张君秋饰庄姬

在“琴”、“棋”、“画”这三雅当中,张君秋对画最入迷,造诣也最高。他常说 “绘画是我不可缺少的精神食粮”。他爱看画,北京每有书画展览或是书画界的聚会,他是必去的,他自己也常常作画,最爱画的是兰、菊、虾、鸡。

辛酉岁末,有一天,他约我和另外两位同志到他家里小聚。几个人围炉小饮,闲话艺苑趣事,兴致极好。张君秋的谈兴颇浓,说到高兴处,甚至放声大笑起来。这对于长年扮演大家闺秀的他来说,是不多见的。不过,不知为了什么,尚未终席,他却悄悄离去,把自己关进了画室。

我以为他过于劳累,需要休息,所以饭罢便想告辞。哪知道就在这时候,他又把我们让进了画室,兴冲冲地指着刚刚完成的三幅画说: “鸡年岁尾,涂抹了九只雏鸡,每位三只,如何?”我们自然是大喜过望,连连称谢。于是,他又乘兴题字、用印。送给我的一幅题的是“三吉图”。

张君秋作画

癸亥年初,我搬进了新居,和张君秋同志的家离得更近了。他知道这个消息以后,便乘傍晚散步的机会来看我。我将已经裱好了的“三吉图”展开,请他审视。他端详了好大一会儿才说: “如能加画一条蚯蚓,让下方的两只雏鸡争食,也许就是另外一番情趣了。”当时,我想说:“既如此,那就烦再赐一幅罢!”但话到嘴边,又咽回去了。因为我知道他很忙,画债尤多,不能再给他增加负担了。

想不到,几天以后,他竟又一次不期而至。这次,是由他的长子学津陪伺。进门后尚未落座,他就让学津展开了一幅墨虾,问我:“你看这幅虾如何?”还没等我回答,便又说:“画得虽不好,但有‘鸡’有‘虾’,聊以解馋吧!

”我问他: “您的虾,师法哪位呢?”他说:“谈不上师法哪位。画虾,自然是摹拟白石老。但白石老师的虾,从没有这样翘尾巴的。”他指着画中的一只虾说:“你看,这只翘尾巴虾,就是凭自己的观察,信手画来的。我画画也和演戏一样,喜欢广征博采,常常不守师训。

”说着,他又指着左上角一方椭圆形的印章说:“有人特意刻了‘大胆落墨’四字送我,以示鼓励和支持。这一回我也把它用上了。如果有人说我不守规范,你就用这四个字替我抵挡一阵吧。在绘画这一行里,我是‘票友’,信笔涂抹。说得文雅点,就算是‘大胆落墨’、‘妙在似与不似之间’吧!”

张君秋画虾

几天后,我去回访。只见他正全神贯注地揣摩白石老人的一幅“老来红”,反复端详,不忍释手。我问道: “是不是又在开拓新的疆域了?新作何时问世?”他没有回答我的问话,便把我领进了客厅,然后,把一幅已经画就的“老来红”展开,铺在地板上给我看。直到这时,他才回答我方才的问题: “已经画过几幅,都归了别人。手头仅有的这一幅也已有主人。只是感到不太满意,所以想再琢磨琢磨,看看能不能再有些微的进步。”

接着,他又很有兴味地谈起他画那几张“老来红”的经过。原来,张君秋的学画,主要靠两条。一是靠多看,看人家怎样用笔、构图、出神韵。许多名画家,如已故的李苦禅,健在的李可染、黄胄、许菱庐、娄师白、黄永玉等,都是他的好友。

张君秋有时去他们家看他们作画,尽日不归。二是靠临摹,不论是原作还是复制品,只要是喜爱的,就反复看,反复揣摩。待到心里有谱了,才挥毫泼墨,一口气画上若干张。他学画“老来红”,就是用这种方法。

自己感到画得有点意思了,又特意约请许菱庐先生指点。那天,他先后画了三张“老来红”。第一张画出后,许老说: “兄弟,这张归哥哥我了。”张君秋欣然题字落款,第二张画好后,许老竟又说:“兄弟,这张归你嫂子(指许菱庐夫人)!”第三张完笔后,许老仍是爱不释手,但张君秋没待他开口便抢先说道: “这张可不能再归老兄了。我的画债累累,总得还一点儿呀!”许老知道这确是实情,自然不便再开口了。

张君秋讲完这段趣话以后对我说:“至于你的,也只好等待来日了。请放心,一定为你画一张‘老来红’就是了!”

张君秋学棋,是在少年时代。那时候,他们家住在崇文门外鞭子巷头条。胡同口有一家茶馆,里面有说书的,唱戏的,下棋的。他常到那里听评书,有时也唱上几段京剧。不过,那时他唱的都是老生戏。他的嗓子好,爱走高腔,所以最擅长的是刘鸿升(刘派)的“三斩一碰”(即《斩马谡》《斩黄袍》《辕门斩子》《碰碑》…再有,就是趴在桌子边看人家下棋。

他的中国象棋、围棋都是在那儿学会的。大约是因为后来没有工夫钻研吧,他的棋术并不高明。

他住在白纸坊时,我去他家,有时和他下几盘象棋。如果连输几盘,他也会孩子似地不服气,说:“再来,再来!我们下暗棋。”说着,便把棋子儿翻转来。也许是他的运气特别好,下暗棋时,我的老将总是撞在他的车口里。这样,连明带暗,常常不分胜负,皆大欢喜。近几年,住处虽离得近了,但因大家都忙,竟连一次棋也没有下过,实在是件憾事!

张君秋学琴,是为生活所迫。他十三岁那年,母亲曾经考虑过送他进“富连成"科班,叶春善先生也热情地接待了他。但后来他母亲想到他的身体底子太差,还是决定不让他进科班,再重的生活担子,由自己来挑。但这件事却成了张君秋很大的精神负担。

他想到,妈妈一个人要负担七口之家的生活,要是自己能够分担一点儿,那该有多好呀!学戏学不成,总得找一条出路。于是,他就摸索着拉胡琴。由于他聪明而又勤奋,所以,虽没有老师教习,却学得很快。几个月后,只要脑子里有个腔调,就能比较自如地拉出来。

我早在六十年代就知道张君秋会拉京胡,但始终无缘聆听。1980年春节前夕,电台组织“春节串门联欢会”,有人提议请著名琴师李慕良唱马派名剧《四进士》选段,由张君秋操琴,来个演唱、演奏大反串,并且要我去商请。

开始,我还有点儿担心,觉得两位都是极有名望的艺术家,出这样的题目,会不会让他们感到为难。哪知道,两位都非常痛快地答应了下来。记得那天“串门”到张君秋家里已是夜里十点多了。两位老艺术家早已作好了准备。李慕良唱的是“三杯酒下咽喉把大事误了,乘兴来败兴归空走一场”两句二黄散板,调门虽不算高,但潇洒飘逸,韵味十足,张君秋的琴,时而急促激越,时而摇曳迂回,托垫严实,实属难得。

李慕良操琴照片

一曲歌罢,在场的节目主持人谢添、杜澎、马泰以及电台的几位同志都情不自禁地叫起好来。节目广播以后,听众反应也很好。直到很久以后,一些艺术界的朋友还把他们二位的这次合作,作为戏曲界的一段佳话谈论。

我国戏曲界的名流,有不少人是能唱善拉的。张君秋的老师李凌枫会拉胡琴。他教学生就不用另请琴师。此外,裘盛戎、李多奎也都经常亲自操琴授徒。张君秋虽然没有以自己的琴艺为母亲分担家庭生活的重担,但学会了拉胡琴,这对他的艺术实践还是大有好处的。他自己就说过,由于会拉胡琴, “熟悉了音律,便时刻考虑到自己的演唱如何能够同胡琴的伴奏结合得更好一些,同时也能想出一些点子来对伴奏提出适当的要求。”

我国戏曲界的老一辈艺术家们,常常用“艺多不压身”这句话来勉励后进。张君秋就曾说过“不能唱戏,不是戏曲艺术家,只能唱戏,也不是戏曲艺术家。”他主张每个人都多学几手,“当演员的要学琴,搞伴奏的要学唱"。他认为,艺术门类之间没有鸿沟。所以,他总是把自己的业余爱好和专业工作联系起来。