林散之笔谈书法 与著名书法家王冬龄谈林散之(上)

上有天堂,下有苏杭。春天的杭州,格外美丽。2017年4月24日下午,我们来到中国美术学院,采访林散之学生、著名书法家王冬龄教授。

王冬龄在聚景阁工作室 王月举 摄

王冬龄,1945年出生,江苏如东人。中国美术学院教授、博士生导师、杭州市书协主席、浙江省书协副主席、中国书法进修学院副院长、美国明尼苏达大学客座教授。1966年与1981年先后毕业于南京师范大学美术系、中国美术学院书法研究班,获硕士学位。着作有《王冬龄书法艺术》、《王冬龄创作手记》、《王冬龄谈现代书法》、《王冬龄谈名作名家》等。

王罡:王教授,你好。

王冬龄:你好。

王罡:请问,你第一次与林散之先生结缘是什么时候?

王冬龄:那是1967年的秋天,尉天池老师带我去南京林学院,第一次拜见林散之先生。我记得当时他住在二儿子林昌庚的家,墙上挂着一幅山水中堂,两边是一副对联。我拿了篆书、行书,还有草书给林老看。有副对联的内容是毛主席诗句:"四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激。

"林散之先生看了以后说:"有才气。"但是,我知道这是长者对后学的一种鼓励。林散之先生的这一肯定,对我后来在书法艺术的道路上不断成长,增强了非常大的信心和决心。

林散之草书收藏家、林散之草书鉴赏家、江苏省收藏家协会副会长王罡正在采访王冬龄 王月举 摄

王罡:1968年4月,你从南京师范大学美术系毕业,分配到扬州地区工作,具体去了泰兴印刷厂。那时,林散之先生已到了扬州。你又是怎么与林散之先生联系上的?

王冬龄:大学毕业之后,我被分配在泰兴印刷厂当美工。当时,厂里派我到扬州印刷厂进修黑白稿的设计,当我得知林散之先生就住在扬州印刷厂二女儿林荇若家时,就打听林荇若的住址,然后前去拜访。林荇若是扬州印刷厂的工人,就住在印刷厂斜对面的甘泉路太平巷295号,两间瓦房,原来是资本家的马厩。

我记得是又小又旧,没有一件像样的家具,就是一个约七十厘米见方的樟木箱,除了装衣物之外,还当饭桌、课桌、林散之先生的书桌。这么差这么小的地方,林散之先生却用林荇若名字的中间一个字"荇",给它起了一个很好的名字,叫"荇庐"。

这个期间,我一有空就去荇庐拜望老人家,求学问艺。1968年夏天,我第一次向林散之先生求作品,他马上就答应了。

我当时高兴的一口气跑到扬州百货大楼的四楼,把剩下的十几张宣纸和元书纸全部买了回来。林散之先生当即为我写了两幅作品,我又将一些元书纸留给林老,请他为我临写汉碑。不久林散之先生回乌江后,给我寄来他的书法和《张迁碑》的字课,对我是非常大的鼓励。

有一天,林散之先生让我看费新我先生给他的亲笔信。那是一封请林散之先生参加西泠书画社"鲁迅诗词书法展"的邀请信。他当时就叫我也写一幅,与他的作品一同参展。我写的是鲁迅七绝《无题》,林散之先生看后没有多讲,拿了一张四尺四开的宣纸当场给我示范了李白《下江陵》,他是用《礼器碑》、《张迁碑》结合的笔法来写的,对我启发很大,我重写了之后,和他的作品一起寄到杭州。

这是林老对后学的一种提携,林散之先生为我示范的这幅字,我一直珍藏在家中。

王冬龄与恩师林散之先生

王罡:你在扬州进修后,回到泰兴没有多久,林散之先生向前来看望他的扬州地区文化局的军代表提出,要你去扬州陪陪他。请你给我们讲一讲有关细节。

王冬龄:好的。1970年5月,领导给我讲,扬州地区文化局打电话,叫我去扬州陪林散之先生一段时间,听我到这个消息非常高兴。我到了扬州后,就住在林散之先生家附近的扬州"三招",距林散之先生的住处步行不到10分钟。

我每天早饭后准时到荇庐"上班"。上午磨墨牵纸,林散之先生一般要写七八张六尺四开的字,另外还有一些应酬性的作品。有的时候也会写到十一二张。林散之先生写字的时候,眼睛瞪得圆圆的,毛笔捏得紧紧的,笔在纸上"沙沙"地响。

他写完字后习惯性地挠挠头,瞪瞪眼,不时地朗朗大笑。有时一言不发,冷静思考,让人感到人在身边而神游四方。下午我一般陪他步行到苏北人民医院针灸,回来有时在医院门口的小摊子上,每人吃一碗豆沙汤圆。

林散之先生外出参加活动,也经常叫我陪着。有一次,在宾馆创作八尺草书,写的内容是《毛泽东词·浪淘沙·北戴河》。老人家折好纸后,叫我为他标字,就是用铅笔将书写的一个个字写在要写的位置上。

林散之先生写完后的作品与我所标字的位置只有两三处有点区别。在扬州期间,林散之先生所写的作品绝大部分是我盖的印章。有时我吃不准位置就问林散之先生,他就指指手,点点头。这一"陪"就是两个多月,耳濡目染,我的书法技艺有了很大长进。

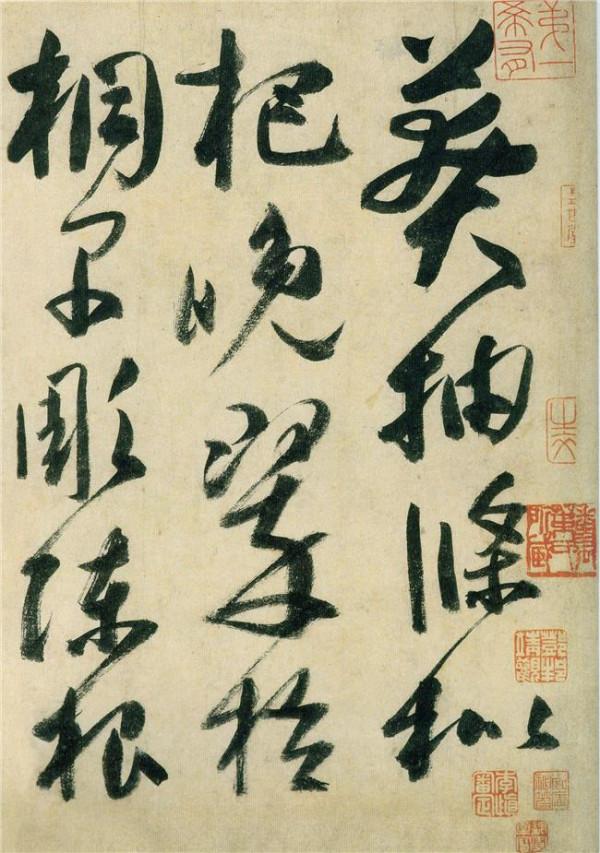

草书《临淳化阁王羲之书》(局部) 林散之

王罡:你陪林散之先生那么长时间,有什么感受?

王冬龄:我深知,当时林散之先生要我陪伴和作助手只是缘由之一,更多的是提掖后辈学生,是对我的厚爱与信任。我能有机会追随杖履,得到林散之先生的耳提面命,谆谆教导,与他零距离接触,感受他的气场,使我的身心得到陶冶与升华,这是令我终身受益的。

林散之先生对我影响比较深的地方还在于他到70多岁,还每天做功课,从来没有停过,这一点我至今还是老老实实地坚持着林老的习惯。恩师林散之先生对我说的8个字:"虚名易得,实学难求。"我几十年来一直把它当作座右铭。

王罡:您有一本林散之草书册页,名字叫《代函十首 赠张汝舟》,这本册页堪称林散之的草书范本,你给我们谈一谈得到这件作品的经过。好吗?

王冬龄:好的。当时很多人找林散之先生写册页和手卷,我也找了一本小册页,放在他的案头,他很高兴地写了。正面写的是给张汝舟教授十首诗,反面是给扬州孙龙父、桑愉的字,写得满满的。1996年12月,我请中国美术学院出版社将这本册页出版问世,是让更多的人欣赏到这幅佳作。这本草书册页,至今我还珍藏着。

草书册页《代函十首 赠张汝舟(局部) 林散之

王罡:在人情世故方面,你觉得林散之先生是一个什么样的人?

王冬龄:林散之先生一生潜心研究诗书画,不懂世故,几乎没有"社会经验",是一个很纯朴的人。所以我说林老是一个"乡巴佬",这当然不是贬意的,就是说他非常纯朴,他对艺术的热爱就像农民对土地庄稼的热爱一样。对人世间的勾心斗角、争权夺利,他是不屑一顾,嗤之以鼻。

我觉得他是非常了不起的。后来我给他讲一些人情事故方面的事情,他认为我这个小鬼还不错,对一些问题的看法和处理还是很得当的,他幽默地在纸条上写下了:"向学生王冬龄学习,好模范"。

林散之先生又是一个非常重感情的人。一次,我陪老人家去电影院看越剧电影《红楼梦》,散场时发现他非常悲伤而老泪纵横,与林老相濡以沫的老伴刚过世不久,剧情和不幸的人物命运勾起了他对老伴的深切怀念。

王罡:听说你请了毛主席的专职摄影师,给林散之先生拍照?

王冬龄:有这回事,但没有拍成。毛主席的专职摄影师叫吕厚民,黑龙江人。"文革"开始后,吕厚民被打成"现行反革命"、"埋在毛主席身边的定时炸弹",康生、江青亲自批准成立"吕厚民专案组",将吕厚民及全家下放到扬州兴化农村,实行严厉管制。

吕厚民实在难以忍受,曾留下写着"毛主席万岁"的遗书要自杀。后来,吕厚民调到扬州文化局创作组工作,和我在一个单位。吕厚民严于律己,对人友善,和我关系很好。有一天,我提议请吕厚民为林散之先生拍照。

他很快答应说,好的。后来我跟林散之先生讲,吕厚民可是一个很有名的摄影家,曾是毛主席的专职摄影师,专门为毛主席、周总理等党和国家领导人拍照14年,我们在报纸上看过的毛主席的照片,大多数是他拍的。

林散之先生原先是同意拍照的,可是经我这么一介绍,他就不愿意拍了。因为他不喜欢用名人来抬高自已,喜欢实实在在的自我。如果是其他人,听到为毛主席拍照的人为自已拍照,肯定会非常高兴。很遗憾,拍照的事没有成功。

采访拍摄现场 王月举 摄

王罡:扬州有个石塔寺,石塔寺旁有一棵古银杏树,至今已有1000多年。这棵古银杏树曾遭雷击,被劈成两半,当年枯死,后来又重新发芽,顽强生长,如今生机勃勃。林散之先生经常在树下打拳、休息,感叹人不如树。1978年,你为他在古银杏树下拍了几张照片,之后林散之先生以这棵树为题材,结合江浦惠济寺的古银杏树,创作了一幅作品,叫《枯木逢春图》,请你给我们讲一下来历?

王冬龄:扬州的石塔寺就是原来唐代的木兰院,这里有一个典故叫"饭后钟"。相传五代有个叫王播的少年,因家境贫寒,随和尚听钟声到木兰院吃饭。久而久之,和尚厌恶王播白吃,故意吃饭后才敲钟,当王播赶到时,饭已吃完了。

王播非常难堪,于是他在寺壁题了两句诗:"上堂已了各西东,惭愧阇黎饭后钟。"20年后,王播官居高位。当他重访木兰院时,看到当年所题旧诗居然被和尚用碧纱精心地笼罩着,感叹人情冷暖,世态炎凉。1978年,林散之先生带我来到石塔寺,我随意为他在古银杏树下拍了几张照片。

林散之先生在古银杏树下打拳 王冬龄 摄

第二年,他以我拍的照片为题材,创作了一幅《枯木逢春图》。这是一张非常用心、非常带有感情的作品,也是林散之先生在扬州一件非常有意义的事情。画中老树拔地撑天,枯木旁边新枝叶茂。一个戴斗笠,手扶拐杖的老人坐在树下,悠闲自得。

画作在树老、人老中突显出勃勃生机。画面上他自题诗一首:"乌江江上一聋人,八十余年尚苦辛。诗味淡如秋水冷,闲情喜得故人情。老僧补衲慵针线,姹女烧丹误鬼神。同入娑婆世界里,诗成罪过佛爷嗔。"我认为,这就是恩师林散之先生自己的写照。

《枯木逢春图》 林散之作

王罡:《枯木逢春图》画好后,林散之先生非常满意,便把它挂在画室的墙上,来客无不交口称赞,住在楼上的钱松岩曾两次带着放大镜站在这幅画前反复欣赏。《枯木逢春图》现在已捐献给了林散之纪念馆。

请问,林散之先生有没有给你画过画?

王冬龄:有。1971年初夏,林散之先生决定由扬州返回南京,那天中午,他没有睡觉,给我画画。他边画边告诉我:"这幅山水画给你做个纪念。用水画,也要见笔。黄宾虹先生说,就是清水染也是很有用的……"后来,我去南京看望林散之先生,将装裱好的这幅画给他看,他说:"太好了,是一张精品。

"然后,非常高兴地在画上又题了字。他说:"假如不看上款,我可能还认为是谁‘偷’去的呢!"说完,老人家哈哈大笑。

(未完待续,请看《与著名书法家王冬龄谈林散之(下)》)

![>沈鸿根书法 [画廊]上海著名书法家沈鸿根硬笔书法作品](https://pic.bilezu.com/upload/2/0a/20aa6ef511497eb6a2cfaf5ace274753_thumb.jpg)