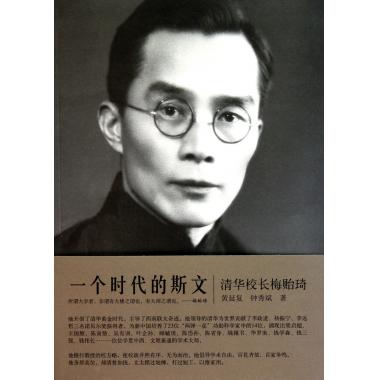

梅贻琦名言无问西东 清华校庆大片《无问西东》中的基督徒校长梅贻琦

近日,由章子怡、黄晓明、王力宏、张震、陈楚生主演的电影《无问西东》1月12日在全国公映,截至目前,影片票房已突破1.7亿。上映以来,口碑爆棚。影片讲述了四个不同时代却同样出自清华大学的年轻人,对青春满怀期待,也因为时代变革在矛盾与挣扎中一路前行,最终找到真实自我的故事。

可以说,继《芳华》之后,《无问西东》再次燃起青春之问。除了被剧中王力宏所扮演的沈光耀那架战机、赴战场的情景帅到飙泪,剧中校长梅贻琦有关“真实”的一席话,或许也见证了那个理想年代的蓬勃。电影中的梅校长说:“什么是真实?你看到什么,听到什么,做什么,和谁在一起,如果有一种从心灵深处满溢出来的,不懊悔也不羞耻的平和与喜悦,那就是真实。”

梅校长的这句话,仔细想来,其实可以视为这部电影的精髓所在,他的经典问答使我们不得不反思什么才是真正的真实。清华校长梅贻琦,他在电影里是别人故事里的配角,但其实,他才是清华真正的主角。他更用他的一生完美作答。

1889年光绪帝大婚,亲政。十几岁的少年皇帝在紫禁城中遥望这老大帝国,面对这“三千年未有之大变局”(李鸿章 语),心里踌躇满志。同年,梅贻琦出生于天津。梅父是天津盐务的一个小官。按理说,做盐务的总穷不了。

但奈何碰上1900年的庚子拳乱,梅家避难归来,所余不过残垣断壁。好在梅父坚持让长子梅贻琦在天津入馆塾读书,教育也因之成为梅贻琦人生的转折点、关键词,昭示着他日后那句“生斯长斯,吾爱吾庐。”当时的梅贻琦并不知道,在天津打下的国学功底,将以意想不到的方式送自己乘风破浪,远渡重洋。

梅当时所在的学堂,就是日后的南开大学。其建校校长张伯苓在1909年受洗归主,成为国内建立自立教会的先行者。同年六月,梅贻琦考取庚子赔款奖学金,获得了首批赴美留学的机会。他与清华就此结缘——那一年,清政府用美国退还的庚子赔款在北京西郊清华园兴建留美学生的预备学校,称“清华学堂”,1928年正式称“国立清华大学”。

梅贻琦先赴马萨诸塞州格罗顿的劳伦斯学校(Lawrence Academy)读书。次年秋天,他开始在伍斯特理工学院(Worcester Polytechnic Institute, WPI )学习眼下依旧热门的电机工程。

大三那年,他在一次基督教青年会(YMCA)的暑期营会中决志信主,从此活跃于本校的华人学生团契;又在1913年十二月作为代表参加堪萨斯城的学生志愿大会。大四那年,他还担任全美华人基督徒学生协会的司库。

1914年归国之初,梅贻琦履行承诺,在天津的基督教青年会服侍一年。之后虽受聘在清华学堂教授物理和数学,估计也没有和青年会断了联系,不然恐怕难以遇见他相守一生的妻子韩永华--后者在毕业工作之后也经常去基督教女青年会帮忙。

两人结婚的前一年,也就是1918年,青年会在满目疮痍的颐和园中召集数百位高中和大学学生聚会,梅在其中的演讲,就鼓励学生多多献上时间与金钱,志愿参与慈惠事工。他在1920年翻译的一篇乐灵生牧师 (Frank Rawlinson) 在夏令会上有关基督教与社会生活的演说,也侧面印证了他视耶稣的道德人格为引人为善的最高动力。

如此理解或许与我们现今的神学不同,但耶稣所给他带来的生命方向,他却坚守了一生。

1931年,梅贻琦接受聘请回清华大学担任校长。这可不是一个好时候。国共双方打得昏天黑地,日本关东军中的少壮派孤注一掷,发动九一八事变侵占东北;北京则是学潮迭起。在梅赴任前,光校长清华学生就赶走了三位。有趣的是,这位时人称之“寡言君子”的新校长,却在种种乱局中屹立不倒。

而学生们也买他的账,编诗打趣梅校长的谨言慎行:“大概或者也许是,不过可是不见得。”这大概也是梅贻琦少有的段子,要不然民国热怎么没有烧到他。他自己也幽默:“大家倒这个,倒那个,就没有人愿意倒梅(霉)!”于是乎,当时诸多大家往往“名满天下,谤亦随之”,唯有梅贻琦 “翕然称之,胥无异词。”

治校如此,殊为不易。粗略算来,其中两点不容忽视。其一是对教授与大师的重视和信任,其二是作为教育者对学生真切的关爱。这两点汇总为对自由和平等的追求。而这,梅贻琦认为,正源于基督教的教导--上帝赋予人以自由意志,并且在上帝面前人人生而平等。

在梅校长治下,这意味着教育独立和思想自由,和妥妥的“教授治校”,即将审议、教学、研究、人事、学位成绩等交由教授会决定。在梅校长接掌清华四年后,学生人数即翻倍,研究生科系也直追北大。史上最豪华的国学大师阵容(王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任)也出现在梅校长的清华。

华罗庚,偏科天才的代名词,若非遇到梅校长的一路破格以待,怕也难有日后的成就。梅校长更是首开先例,以学校之财力支持教授在休假期间赴欧美做研究。当时清华三分之二的教授都有留美经历,什么麻省理工、密西根大学的科学、工程学的原文参考书,更是随手引用。清华从一间尚有名气的学校跻身于中国一流大学,梅贻琦功不可没。

而当时的学生,如上文所说,足以成为任何校长的严正考验。所谓内忧外患,在如今的我们看来不过是四个字;而当时的状况却是“华北已容不下一张平静的书桌。”对热血的青年学生来说,抗日救亡,上街游行,那是爱国的分内之事。

身为教育者,梅校长自然鼓励勤恳学习,而非赤手空拳搞政治。但他并未阻止学生运动,而是尽量斡旋与各方之间。政府派军队来清查,梅校长尽力维护学校独立。但若是逼不过必须给名单,那也尽量给过期的名单。学生事后追问,要打老师出气,梅校长自愿出列挨打。

学生不听劝阻,上街被抓,梅校长亲去谈判、作保、开释。再被抓,那就再去保释。在保护学生和老师这一点上,寡言梅君子从不区分党派和背景,唯求学术上的独立。他自己说,这叫“为政不在多言,顾力行何如耳。”(做官办事不在于话说得多,而是要看尽力干得如何而已 ) 。这话让人佩服得有些心酸。

随着日军大举侵华,清华、北大和南开三所大学辗转千里,于1938年5月4日在昆明以“西南联大”复课。时有报纸称,这乃是一群饿得两眼放光的老师在教一群饿得头昏眼花的学生。这也难怪。学生一日两餐,素菜白饭,估计已是优待。

而由张伯苓、蒋梦麟和梅贻琦三人组成的常委会,张因为在抗战中痛失爱子而心力交瘁,蒋则是被北大的学潮折腾得精神衰弱。于是重担就落在三人中最年轻的梅贻琦肩上(清华的学生和书籍也在三校中占到多数)。

梅校长整日也不过是辣椒拌饭,还得托人变卖校产以采购粮食,帮助教授和学生们在通货膨胀、物资匮乏的战时维持家计。更有甚者,因为轮到自己在昆明青年会做饭却家无余财,校长夫人只好上校园西门摆地摊,典卖些衣物,这才凑够了买菜做饭的钱。梅校长脑袋上若有字,那一定是“一心为公”。

好在钱粮书本虽缺,联大却集合了当年国内最精华的头脑。当时的学生可以随意从三所学校近两百名专家那里选课。基本上随便扔块石头就能打到一位留美留欧的教授。单是清华的阵容就堪称豪华:中文系有朱自清、闻一多和吴宓,社会学有陈达,建筑设计有梁思诚,历史有吴晗,数学有陈省身和华罗庚,等等。从欧陆学术到唐诗经典,教授们随口用英语讲课,布置英美教材(若条件允许),学生也如痴如醉。这大概真的是痛并快乐着吧。

梅贻琦带领清华和众多学子从动荡的30年代成功度过战乱的40年代。其中艰辛,难为人知;却也因此锻造出清华的黄金一代和西南联大史诗般的岁月。如今重新回顾梅校长的名言:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也,”我们不能不由衷地慨叹!

保罗在圣经中说,“你所信的,你自己要在神面前持守。人在经自己考验后认可的事上能够不自责,他就有福了”(《罗马书》14:22 新译本)。这种被祝福的真实与喜乐,并非来自于所谓“随心所欲,无问东西”,而是来自对自身呼召的确信与坚守。梅校长作为基督徒教育家,历经磨难而风姿愈胜,心志不移,实在是蒙福了。