冀中星爆炸案 还原T3爆炸案事主冀中星:曾经性格温顺招人喜欢

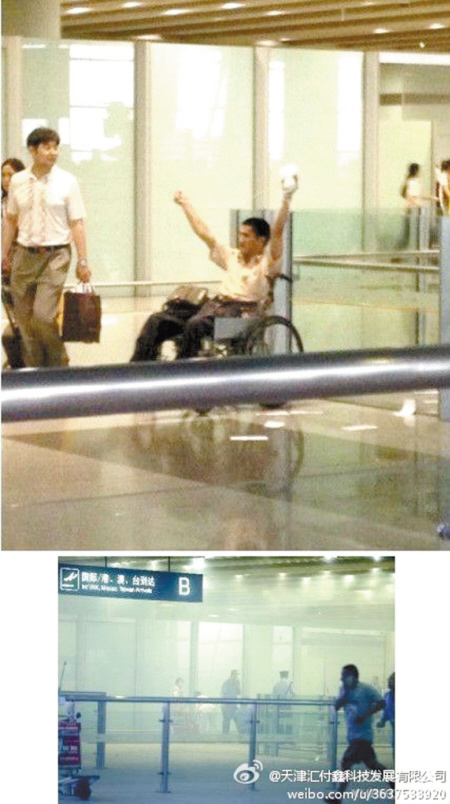

2006年5月,冀中星向前来了解情况的吴贤德展示伤情。吴贤德供图

核心提示

冀中星在首都机场引爆自制爆炸装置这种极端维权方式是极不理智的,更是法律所不容许的,他将受到法律的严惩。

但这起爆炸案也给社会提出了很多警示。冀中星究竟是交通事故受伤,还是被殴打致残?公众期待真相。

2013年7月20日早上,家中醒来的父亲冀大荣发现小儿子冀中星不见了。就在这一天18时24分,北京首都机场T3航站楼,在试图发放传单被阻止后,从老家来到首都的冀中星多次喊道:“我有事说,我有炸弹,躲远点”。

之后,这个坐在轮椅上的男人引爆了自制的炸弹装置,制造了一起重大恶性事件。

此前,冀中星曾经打过官司,找过媒体,开过博客。事发前不久,他甚至用起了腾讯微博,但关注者寥寥。

缺少证据败诉

2005年6月28日是冀中星一生中的拐点。

冀中星,山东荷泽市鄄城县富春乡大冀庄村人,小学文化。1999年,20岁的冀中星离开山东到广东东莞打工,那时,他攒钱为自己买了一辆摩托车,开“摩的”拉客贴补生活。

他没想到的是,这辆摩托车为他命运转折埋下伏笔。

按照冀中星事后在一篇博文中所述,2005年6月28日凌晨2点,他在骑摩托拉一名叫龚涛的乘客去东莞市厚街镇新塘村的路上,遇到警察巡逻查车。冀中星没有停车,被警车追到了新塘治安队。在治安队门前,冀中星遭到治安队七八名治安员的殴打。

冀中星称,自己第二天苏醒时发现已经身在医院,身体已经没法活动。医院诊断证实,这次殴打造成他“腰1椎体暴裂性骨折导致完全性瘫痪,以后将完全丧失劳动能力”。

这是冀中星对事发情况的描述。然而这一描述最终并没有得到法院方面的支持,原因是,缺少证据。

据《南方都市报》披露,冀中星最初的代理律师薛朝辉一开始曾希望提起刑事诉讼,但厚街警方坚持认为冀中星是在拒绝查车的情况下不慎摔倒,导致瘫痪,只愿以交通肇事立案。

此后,冀中星只能提起民事诉讼。2007年1月31日,冀中星正式向原东莞市人民法院(东莞市当时唯一的基层法院——记者注)提起了民事诉讼,要求新塘村委会赔偿其人身损害赔偿金人民币338266.99元。

此间,由于代理律师薛朝辉考上广东中山市公务员,该案由其同事许名勇接手。

许名勇告诉中国青年报记者,民事诉讼庭审时,他申请了乘客龚涛出庭,龚涛也愿意作证证明治安员殴打了冀中星。但2007年7月26日,原东莞市人民法院一审判决冀中星败诉。

冀中星不服,提出上诉。2008年1月31日,东莞市中级人民法院作出终审判决,维持原判。

许名勇说:“法院最后认定说虽然有残疾,但是证据不足,两级法院认定的是这个结果,我们也不好说事实真相到底是什么。”

但他在接受媒体采访时认为,从法律角度讲,诉讼的证据明显对冀中星有利,事件的唯一证人龚涛还特地出庭作证。在法庭上,龚涛称冀中星确曾在被警车追赶时摔倒,不过并未摔伤,“冀中星的受伤完全是在摔倒后被赶来堵截的身穿灰色制服的新塘治安队员用钢管、钢筋暴力殴打所致。”此外,厚街医院医疗记录显示冀中星被送至医院时遍体鳞伤,这明显不可能是简单摔一下就能摔出来的。

2013年7月21日下午5时,爆炸后一天,东莞市委宣传部作出了一个简短的说明。在说明中,东莞市委宣传部仍然强调,“因整个案件过程没有其他路人及群众围观,至今仍没有证据证明治安队员殴打冀中星、龚涛的情况,故该案仍在调查中,如若查实,将依法处置”。

许名勇说,二审后冀中星一家有些失望,向他要走了所有的判决书和相关司法材料,之后,双方再没有联系过。

无人关注的报道

在司法途径之外,冀中星还试图通过媒体给自己“伸冤”,他们找到的人是当时一家媒体驻河南记者站的吴贤德。

吴贤德是通过同行介绍与冀中星一家产生交集的。2006年5月28日,他与实习生从郑州转了好几趟车来到山东菏泽。后来,冀大荣开拖拉机接他们进村。

“凭我的感觉,冀中星家是村里比较穷的。”吴贤德说,冀中星家的房是用破烂的灰砖砌起的墙,“没有院子,是平房,才四间屋子。”

他回忆,整个村子都很穷,都是矮小的房子,道路上也都是草。

冀大荣把吴贤德请到了自己的卧室,房间里比较突出的摆设就是一张破木桌。冀中星奶奶的房间有一张床,冀中星躺在奶奶隔壁的房间。那间屋子大约十来平方米,冀中星的床是用几块木板临时垒成的,中间挖了一个洞,上面放了一块海绵。

“当时,冀中星生活已经不能自理。父母种地,他由奶奶照顾。”吴贤德说,奶奶抱怨祸不单行,因为冀中星的叔叔在前一年去世了。

最后一间屋子是厨房。厨房内没有电饭煲等电器,做饭要靠烧麦秸。吴德贤看到一个小篮子,里面放满了馒头,“我们蒸馒头一般当天吃,他们家蒸了要吃好几天。”

吴德贤回忆,四间屋子中没有什么电器,连电视机、电风扇也没有。在那个夏天,奶奶不停地给冀中星扇扇子。

吴贤德没法忘记第一次见到冀中星的场景。“他大小便没法自理,只能光着身子。周围有排泄物,有些臭,夏天苍蝇飞来飞去,他只好又盖了一条白色的被单。”吴贤德说,房间实在太小,他只能站在门口用相机拍了照片,还使用了闪光灯。

由于家中没有客房,当晚9点左右,冀大荣又开着拖拉机把吴贤德一行送回镇上。第二天,冀中星的哥哥冀中吉也从东莞赶到家里,带来了律师整理的一堆材料。“冀中吉是一边哭一边给我讲事情的。”

吴贤德在材料中写道,冀中吉说:“接到弟弟被打成重伤住院的消息后,我和家人及时赶到了广东,可是由于我们是农民,家里穷又无钱,我们找谁,谁都不愿管,更让我们生气的是,我们找到打我弟弟的新塘治安队,治安队却反咬一口,说我弟弟是被流氓地痞打的,当时要不是他们发现,把我弟弟及时送到医院抢救,连命都没了……我们叫天天不应,叫地地不应,有冤无处伸情况下,只得含泪把我弟弟从东莞接回山东,为我弟弟前往广东处理事故、住院治疗,老家所有亲戚钱都借了,现在弟弟下身溃烂、瘫痪不说,还欠了10多万元外债。

”

让吴贤德印象深刻的是,冀中星的母亲当时执意让冀大荣到镇上请他们吃顿饭,“因为她担心家里的馒头、咸菜不合口味。”最后,吴贤德还是抢着付了钱。

拿到材料后,吴贤德连夜返回郑州。当他联系冀中星的律师时,对方表示正在向东莞市有关方面请求调查取证,帮助冀中吉维权。

6月2日,吴贤德在博客上发出了《山东鄄城农民工惨遭广东东莞“恶治安”员殴打终生残废》的文章。这篇文章同时还被他投往全国各大网站。

直到今天,吴贤德仍然保存着当时为冀中星拍摄的照片。

不过,这些图文大多石沉大海。“同行和冀中星的家人都安慰我,你也算尽力了,不怨你。”吴贤德说,他仍然很寒心,因为当时连事发地的媒体也没有回应这篇文章。

上访

在司法与媒体途径维权受阻后,上访成为冀中星家最后的手段,但这一次去北京上访,冀中星的家人并不知情。

实际上,直到当天晚上接到媒体的采访电话,远在内蒙古一家酒店打零工的冀中吉才知道弟弟冀中星又去了北京,而且出事了。

冀中吉赶忙给家中的父亲打电话,父亲告诉他,昨天起来,“发现桌子上留了个条子,人不见了”。

冀中吉说:“我立马愣住了,不相信这是自己亲弟弟干的”。他坐在马路上接了一夜的电话。尽管疲态尽现,他依然大声坚称弟弟“是没有办法被逼到这一步的”。他不知道下一步该怎么办,“我就想这事情咋解决,咋办呢?他身体怎么样了?我要不要去北京呢,让去吗?”

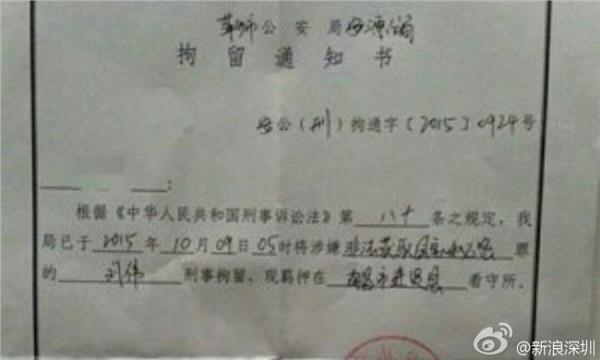

冀中吉告诉中国青年报记者,2008年奥运会期间,为了怕弟弟闹事,当地政府曾把轮椅收了,像看犯人一样看在家里。

他回忆,此前弟弟也曾去北京上访,之后被村里人领了回来,东莞方面因此给了家里10万元的“救助”。

冀中吉告诉记者,自己不识字,当时东莞来人说要给8万元救助,一开始他们家不愿意,对方就表示可以再给两万元,给了之后让签字,“我不认识字,我弟弟还是谁签的,签完字以后,立马改变态度,说你们签了字以后就不要闹事了。”

这上访所得的10万元并没有改变冀中星一家的生活状态——大部分钱都用来还此前欠下的医药费了,剩余的一部分被拿来买了一台电脑给冀中星消磨时间。

冀中吉比弟弟大两岁,但他已经很久没有跟弟弟有过深入的交流,他想不明白弟弟怎么去的北京。毕竟,自从弟弟瘫痪后,冀中吉就成了家里唯一的经济来源。父亲、弟弟、妻子还有两个孩子都需要冀中吉养活,外出打工挣钱才是这个中年男人生活中最优先的考量。

在哥哥的印象里,出事后的冀中星整天都闷在家里躺着,偶尔家人会把他抱上轮椅转转,不见有什么朋友来找他,每天的时间都通过玩电脑游戏和看电视来打发。

爆炸的那一刻,吴贤德还在出差回郑州的火车上。随后记者电话接二连三打来,直到他的手机耗尽了电量,“数不清有多少记者,全国各地的都有。”

当他到家打开电脑,已有50多人申请加他QQ好友,大部分都是记者。

“当年,如果至少有一家媒体关注……”吴贤德有些遗憾,形成对比的是,2006年他把冀中星的遭遇发往各个网站,却没有一家媒体报道,有的文章还被删除。

相关文章

被改变的人生

冀中吉用“温顺”二字形容弟弟的性格,中国青年报记者对几位同村人的采访也多少印证了这一说法。

2005年,时年18岁的冀中星风华正茂。冀中星的五奶奶范自云清晰记得,当年的他将近1米8的高个儿,长得“特别招人喜欢”。范自云介绍,2002年,冀中星母亲因肝硬化去世,让这个贫寒的家庭雪上加霜,仅小学文化程度的冀中星不得不外出辍学打工。在广东东莞,他靠骑摩托车拉客为生,还处了一个女朋友,并且已经订婚,生活的一切都在朝着好的方向发展。

“他不是杀人犯,就是杀人犯也不能被打成那个样,太狠了!”时隔8年,范自云仍然愤愤不平。范自云跟冀中星虽住一个胡同,平时却鲜有来往。在不少村民眼中,这家人尽管老实,但冀中星父亲平时“说话不怎么中听”,也就没多少人愿意和他们来往。

冀中星住院后,女朋友曾伺候了半个月,最终离开了他。

官司败诉后,回到家里的冀中星住进了父亲的老房子,生活全靠60多岁的父亲冀大荣照顾,“屙尿都要靠他爹往外背,有时屎屙不出来,冀大荣就给他揉肚子,实在不行,只能用手往外抠”,大冀庄村一村民告诉本报记者。

由于缺钱治疗,冀中星的下体出现了溃烂。在范自云的印象中,后来,他就很少出门。

为了让儿子能出去转转,冀大荣买了一辆烧油的三轮车,后来又购置了一部轮椅。但是冀中星每次必须靠父亲背到车座上,才能开动那辆三轮车。范自云在昏黄的灯光下回忆,上一次见到冀中星是在2012年的春天,“他就是想出来吹吹风”。那时的冀中星开着那辆烧油的三轮车,从家所在的胡同绕到公路上再绕回家,一圈又一圈。

如今,这个偏僻的村庄可谓典型的“空巢村”。农闲时,年轻人到全国各地去打工,村子里很少能见到壮年男人。冀中星的同龄人大多出外打工,只有他一人躺在病榻上。家徒四壁的冀家却购置了电脑,这成为他与外面的世界交流的唯一渠道。

冀中星的第一次上访,发生在2008年奥运会前夕。他一个人趁晚上偷偷地走,没有告诉任何人,包括他的父亲冀大荣。“我听人说上次喊冤,政府怕开奥运会闹意见,就把他接走了,养着他,让县里把他接回来了。”范自云回忆说,“北京方面打来电话,问有没有这回事,冀中星把证件、医院证明都拿出来了。”

经本报记者多方证实,奥运会期间,山东省鄄城县富春乡政府专门派人到冀中星的家里蹲守,防止他再度上访。

这次上访一年多后,一辆轿车直接开进了冀中星的家门。“那边给送了10万元,不是官司打赢了给送钱来了,说是同情他给送的。”范自云说。

冀大荣特地为儿子在老房子旁边置了一间简易板房,冀中星买了一张自动麻将桌放在里面,为的是吸引一点人气。“大家跑那儿打个麻将,跟他说会话,要不才没人去哩。”范自云说。

但是,冀中星的麻将桌只有到春节才会围满人。也只有这个时候,这个孤独的村庄才会充满年轻人的欢笑。

在日复一日的孤独中,没有人想到,竟然会发生这么大的事情。

这一次,冀中星仍然瞒着所有人,包括父亲。大冀庄村民都很疑惑,冀中星是怎么做到一个人去北京的。“乡政府的人分析,是晚上走的,可能是打电话叫出租车来家里拉走的。”范自云告诉记者。

“好端端地让人家打残废了,他心里就是恼得慌。”邻村李村的退休教师李长坤告诉记者,“但是他拿着炸药去机场,这肯定是不对的”。

爆炸装置从何而来?大冀庄的村民议论纷纷。“乡政府人说不是炸药,是剥的炮仗。”范自云说。

冀中吉最后一次见到弟弟,是20多天前回乡收麦子时,这是他外出打工后每年难得一次的回家机会。他回忆,当时,弟弟“看起来和平常没什么不同”,还特地叮嘱自己“在外面打工要注意安全”。

从冀中星所在的大冀庄村到公路约一公里,本报记者21日前往采访时途经的道路坑洼不平,遍地积水。没有人知道,这个平日几乎足不出户的残疾年轻人下了怎样的决心才会前往近600公里外的首都,并且酿成了一起重大恶性事件。