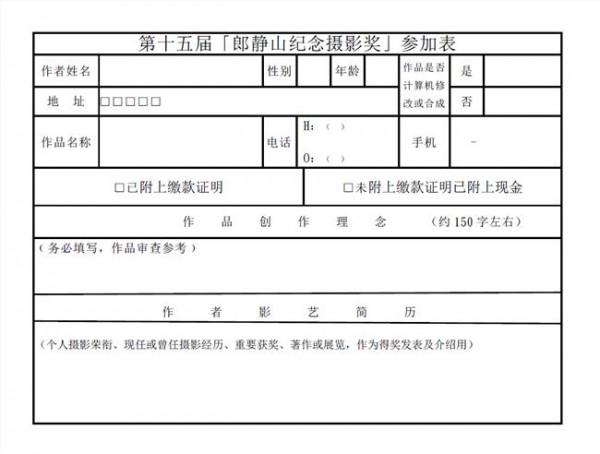

郎静山的摄影怎么做的 郎静山的摄影风景与“非时间性”的体验

摘要:本文从艺术与“非时间性”的体验视角入手,着重探讨著名摄影家郎静山先生作品(尤其是运用“集锦摄影”手法的)中的风景空间如何传达出“非时间化”的气质,又如何面对现代性的冲击将现代摄影技术与中国古典审美意蕴相结合,生成为重新创造古典诗情与画意的现代摄影实验性的作品。

现代著名摄影家郎静山(1892-1995)先生自1934年发明“集锦摄影”的方法,尤其是在1939年“郎静山摄影展”的风景摄影作品里开始呈现这种技法,1并在终生的摄影实践中不断探索和实验这种方法,使其众多的摄影作品成为如画如诗的风景,这样的作品可谓犹如进入“非时间性”的范畴,散发出隽永弥新的气息。

这让人联想到法国现代作家安德烈·马尔罗(AndreMalraux,1901-1976)在其艺术史论著《非时间性:众神的变形》里对于艺术作品的“非时间性”概念的界定2:真正生动的艺术不是被当作物体般看待的对象,而是具有把瞬间“非时间化”的力量,成为非主观的时间,因此,这属于艺术形而上学的概念,而不属于永恒的范畴,或者说是用“反命运”的方式,用以抵抗任何艺术的敌人即时间。

这种艺术时间观启发我们从探讨郎静山的摄影风景与时间、真实的关系来进而思考他的摄影空间的生成奥秘或者说传达出“非时间性”力量的奥秘所在。

当郎静山运用“集锦摄影”的方法将不同的底片叠置,将不同的自然景物并行、插入,多次曝光,由此制造出的“摄影风景”,是自然的还是反自然的艺术?而他摄影的主旨是真实的风景,还是艺术化的风景,抑或是形而上的思考吗?如果我们进入郎静山的风景作品所蕴含的时间性的探索,将会意识到这些问题是伪问题。

如同瑞:}=美学理论家罗兰·杰尼(Laurent Jenny)3所指出的,任何伟大的摄影作品所呈现的时间性既是真实的,也是虚构性的,至少涉及到历史的时间、机器的时间与美学的时间三个层面的时间维度。

笔者认为,或许透过郎静山的作品,至少可以尝试作如下的不同时间维度的梳理:1.观看的时间,即艺术家感知的时间,呈现摄影镜头所面向的真实的、即刻的风景。

2.过去的时间,代表比如中国古典山水诗与山水画的作品里的时间,也属于不朽的时间领域或范畴,首先在艺术家的内心空间存在,而后投影到作品之中。3.工作的时间,即艺术家的摄影技术呈现、进行处理的时间,前面两种时间意识经过创作的过程发生作用,彼此嵌合在一起,继而一道再生。

4.美学的时间,经过几近无缝的“再生”过程,最终作品体现出多样维度的时间性,而由于产生与置身不同时间层面的观者发生沟通的普遍性,从而纳入“非时间性”的范畴。

郎静山的摄影作品如《山居》(Lifein the Moutains,1942)4与《仙山楼阁》(Fairy Land,1956)正完美呈现出这样一种美学时间的“非时间化”的效果,同样是近一中 远景打开如古典山水画里的“散点聚焦”式的风景空间。

但通过暗房的不同技法处理,在作品《山居》里,山的在场呈现出沉郁古朴、险峻硬朗的势态,透出近似范宽用雨点皴和积墨法而造成“如行夜山”(《宣和画谱)))的风骨效果;而《仙山楼阁》则透过远处的云霭的虚白萦绕传递出如同董其昌的《云山图》的疏朗、平淡,烟云流润,山的肌肤似柔中有骨,墨色分明。

然而,尽管美学趣味与意境有所趋近,这些再造的风景却远不是对范宽、董其昌或其他占代山水画家作品的复制或模仿,而或许不如说传达出相近的“灵气”,却最终是郎静山从对此时此刻的面前风景的摄影书写到在暗房中的完美操作,构成如中国当代艺术理论家范迪安所称赞的“以多底片叠合形成‘影中有画、画中有影’的摄影新象”。

这种技法使得真实的风景与摄影家胸怀中的层峦、树石、云烟的古画意境相互交叉作用,而彼此生长到另一种时问性的纹理之间。而在中国美术馆为郎静山摄影展“静山远韵-郎静山摄影艺术特展”(范迪安策划,2013年10月11日至10月30 日)所出版的展览画册里,这幅作品的配诗集合唐代诗人裴迪与祖咏的诗句: “归山深浅去/须尽丘壑美/终南银岭秀”,恰对应摄影家运用“繁复的遮光手法与细腻的变化”在层层秀美的山峦之间营造出的云霭升腾的景象,他正是用全身心深入体会丘壑深处之美景的用心状态,化用现代技法再造古典意境与气韵感,烘托出气韵灵动而层次密致的山景,前景左边一角清晰现出的亭阁与树木也与翻卷升跃的层层云海形成对照,在景深里打开充满动感的节奏而接通宇宙的韵律,正是艺术家对大自然生命力的礼赞。

郎静山创作于1934年的作品《春树奇峰》 (Majestic Solitude)曾在英国皇家摄影协会及国际世界沙龙获奖34次,这幅作品充分展示出他所将集锦摄影与中国绘画相比拟的美学观点:“集锦照相,乃将所得之局部,加以人意组合之,使成完璧。

此即吾国绘画之所谓经营位置者也。然须以雕琢而归复于自然,方能出神入化,巧夺天工。”这幅作品的配诗也绝佳地对应通过集锦组合所重构出的美学意境:“归山深浅去/丘壑雄壮美/前树衬远山/不见桃源路”。

在其中,摄影家把在不同景点采集的山峦与奇树汇合,并且突出近景的树与远景的山之间的“距离”,空间的对比愈加衬托出远山的雄浑壮美,而远山的水平轴上的造型立体感如同呈现出山体在地平线上自身的运动,深深浅浅地逆向拉开距离。

在层峦与树之间是雾霭的虚白,正如通向心目中的理想“桃花源”的路径不可见、不可捕捉,消隐在视域之外。而如同对照裴迪的诗的最后一句的劝诫,或许艺术家也把人的目光引向雄壮的山壑之美,即具体的在场,面向既吸引人又令人敬畏的自然风景之“崇高”,而不求隐逸在桃花源的与世隔绝的空间。

在谈到这幅作品时,郎静山本人这样描述他心目中的黄山风景: “余于此摄影西海峰峦亦度险之.

,惟西海之峰别具生面,峰峰露骨,更无草木可见,望之雄厚而不矍瘦,西洋画家以不着衣之人体为线条美,而此群峰婀娜争艳,曲线美尤过之,此国画家之曲线美夜,黄山之峰奇而独有,天下所无也”。这段话也让人想起塞尚笔下的山峰的曲线好似与女性裸体的肩膀相融合的方式。

这片风景是摄影家拼接不同景致而重新抵达的内心的“黄山”风景(“树怪、峰奇、云阔”),郎静山所在意的不是对一个地点的地景本身的实拍,而是透过集锦的手法突破摄影技术的视觉性局限,透过对底片的“功夫”处理,而再造心中的独特“画境”,如此,也重新打开进入普遍性、非时间性范畴的一条“通道”。

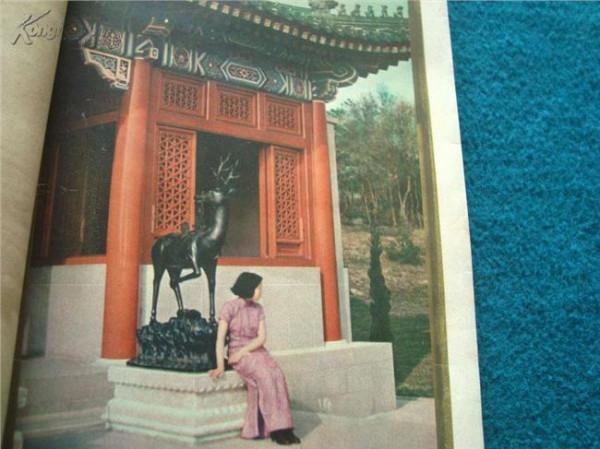

观看与拍摄的第一时间,也是历史性的时问。在郎静山的作品里,有对民国时代的新修铁路的场景记录,旧上海洋场的摩登女性,50年代的台湾街景实录……那是伴随现代工业与商业发生变革、现代性冲击传统的时代背景,是现代人(尤其现代女性)身份初步新生的新旧混血时代,也是现代科技与艺术(包括摄影)开始萌生对于中国传统艺术类型提出挑战的时代。

如果说郎静山逐渐在实拍的、纪录式的摄影曰光的即刻、朴实里探索另一条道路,用照相机与底片的现代媒材去重新琢磨与再造古典的笔墨化境,那么,他让这两种异质的因素越来越密切地发生碰撞、联姻,而不仅仅停留在“中体西用”的范式对立的表面结合。

其结果是生出另一个世界即艺术的理想世界,用非时间性重抵循环的时间,摆脱线性的历史时间观,也从而面向伴随现代性而引入的进步历史观发出不同的声音,借鉴中国当代艺术批评家顾振清的说法,郎静山可谓用集锦摄影的“繁复的劳作”、“消耗性的生存过程”来挑战现代性,而这样的创作即构成为“用艺术慰藉心灵的生存过程”。

在其作品里漫延的也是现代钟表产生之前的时间:四季、日光与暗夜、光与影、云雾的浓淡。正如马尔罗所写道: “以美的名义。而如果作品不再是从决定它的历史释脱,而以超越历史的美,作品嵌入到时间里”。郎静山的摄影作品正体现出这种“超越历史的美”,以接通古典而再造古典意境的现代摄影之美,嵌入“非时间性”的时间相册。

郎静山在1956年创作的十八幅摄影作品《鹿苑长春》详尽地展现了他对自然景物比如高树与鹿的形象的组合拼接,以及繁复的构图处理的创作层析的细节。前后树木在画面中的位置、虚实对比不断发生细腻的变化,而鹿的数量也逐渐变化,更以不同的姿态与方位呈现出在自然界中各自悠然自在的情形,鹿的身影、目光与树木之间也逐渐取得最完美的节奏平衡。

摄影家本人在1941年出版的《集锦照相概要》里对于以古画的空间美学原则入摄影的论述如下: “此亦即吾国吾画之理法今日始施于摄影也……,故其远近清晰,层次井然,集锦摄影亦本此理,于尺幅中可布置前景、中景、远景,使其错综复杂,幽深雄奇,匪独意趣横溢,且可得较优之透视也,若以画面章法而论,景物之宾主、揖让、开阖、本原、驱使、行列,均需各得其宜……”。

经过再创造的摄影景观里,呈现出自然事物之间的错落有致、各得其宜的姿态,从而使得整幅作品洋溢着活泼泼的生动气韵,也超脱摄影视觉与技术的诸种有限性,产生摄影与绘画跨媒介融合再造古典意境的可能性。

郎静山的摄影作品《晓汲清江)) (Taking Water in Dawn from the River)则是从1934年到1966年间,经过多次调节与改变创造而成。河岸的前景先是换成浓密的一大片春柳 (1937),后来前景调整为疏淡的秋枝,远处的层峦叠嶂也先是幻化成云雾缭绕之中依稀可见的山峰(1942),再到几乎完全虚化在一片雾霭的虚灵之中,云气生白,只剩下一抹山脊线,颇有米家山水的缥缈、虚薄、淡柔,而中景后移,前景中的秋枝占据更大的面积,突出采用斜线构图,在隐与现之间转化出空间的张力与视觉的节奏感(1966)。

摄影家不满足于照相机摄取的如同“母体”的实像,而是用纯熟无痕的技术重新进行数次再创造,从而使作品介于真实与想象、科学与艺术之间,或许也更接近“感知的真实”。

在其中,以美的名义,艺术家的目光综合感性、理性的知识,眼前的风景与画境的山水,调动不同的素材,处在不同时间层面之间的空间、风景彼此融合,在“再具象化”的过程里将(历史性、具体地景、地方性的时间层面的)瞬间彻底拉入到非时间性的艺术领域。

在郎静山再创造的摄影风景空间里,透露出感性的体验,如虚实相戏的山水空间折射出在其中游走的目光与身体感,可以说,艺术家是缺席的,却又无处不在。同时,观者也需要运用知识考古的思维去解码这个空间,揭示真实与艺术之间的间距,走进有形与无形之间的风景。

这个“非时间性”的再造空间,召唤观者进入,诉求于双重的能力:身体的、感性的认同与知识的、理性的解码。不仅需要如同面对摄影如同风景画的共感(co-sympathie)式的进入,也需要批评的距离,唤起古典诗、词的意境,体会应和古典审美的精神的再创造。

在郎静山1963年的《云深不知处》 (Lost in the Clouds)16里,画家张大千作为美学人物背对观者,面向隐没在云雾中的青山。人的形象的在场无比清晰,近旁的树或清晰单调,或虚晃迷离。山的在场遁形,空无弥漫。

一切景致,半隐半现,似显而非。存在,是在世界之中的介入。这个面山的人在寻找什么?心怀困惑还是期许?或许只是以提问的姿态,不确定是否要进入眼前的青山。而或许这姿态并没有什么特别的立场,只是处在两界之间:浓雾笼罩的山/眼下的此在。

而置身在关注与超脱之间,岂不是存在与艺术的真谛?郎静山的集锦摄影艺术的特殊性介于具体与知识库(素材、典故)之间,这之间的组合并非生硬,而是融合为一体,笼罩在尚有光晕的整体氛围之中。

他时不时地穿梭于两界之间,去探问,正如作品中面对青山的那个背影。在空与在场之间品味,切入古典、精细的“余”的向度,编织真实与画境余味、余韵之间的张力,拉伸、延展、交错、并行、相生,再造抵达“余像”的风景/山水空间。

郎静山有一组作品取自柳宗元的诗《江雪》的意境, “千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”。1960年《寒江独钓》(FishingAlone in the Snow River)17与1970年的《风雨中的宁静》 (Peace and Quiet inWind and Rain)出自同一张底片,在其中的虚境、实境、暗与光则做了颠倒的处理。

第一幅是先在棉花上滴赤血盐的溶液,涂抹在底片上,因漂白作用而在画面上形成犹如苍茫雪景的效果,再翻至另一张底片上加以放大,运用过度曝光,而让远山、江上孤舟与渔夫的形象都化成虚白,处在一片暴风雨夜的浓黑之中,犹如被闪电照亮成通体的银白色,在山的白色中则穿插灰色的浓淡层次,体现出风雨飘摇之中的“视觉”层次,渔船顶着横斜的风雨逆向而行。

而第二幅则颠倒了位置,近处的云山和船身、渔夫的身体都笼罩在幽暗之中,后面的山峰依次渐淡,船的下方处理成反白,这或许是历经一夜暴风雨的白日,而风雨依然笼罩山河,孤寂的渔翁一派淡然地端坐在船头,由于能辨认出形体的姿态,呈现出一种气定神闲的宁静。

而在郎静山1975年的作品《对比》( Contrast)里19,也有近似的取景,但摄影家用绒布轻涂出染有墨迹的云彩,环绕在完全黝黑的山体之间,在对比鲜明的虚实之间烘托出风雨刚尽、山雾兴起的时刻,在浓郁的对比色之下,渔船与渔夫笼罩在灰暗的色泽里,右下角增加了一角如屏壁般的幽暗的山体。

以同样的风景素材,幻化成不同的有灵气的山水,这体现非逼真的效果,却再造出精神化的山水意境,在明暗对比里呈现出“意”的浓缩,呈现出由切近诗与画的意境的摄影风景走向如同抽象画般的写意的趋向。

古典文化与现代材质彼此生长到纹理之中,这正是在现代性与传统进行“混血”的实验,用新的材质和媒介传递、转移、嫁接古典意境的尝试。

郎静山运用真实世界的书写,却又要吻合另一个维度的“非时间性”,因而用照相机与底片重塑中国绘画的写意性,也逐渐剥离摄影作品中过于物质性和具体性的元素。

自1950年代起,尤其自1956年郎静山随同张大千在巴黎拜会西班牙立体主义艺术大师毕加索之后,并遇见法国影像艺术家曼·雷之后,在他的作品里也出现用纯粹线条的微型“装置”摄影,用实物与相纸叠加再加以曝光,比如在暗房里开始加入细铁丝、花草枝叶、蚊虫尸体,甚至还有痱子粉20,来制作极简的、风趣横生的抽象立体的人体与山水缩影,用具体材质的“物影摄影”勾勒出抽象的形,从而简练生动或诙谐地写“神”。

因而,他的这部分作品在相异的文化因素之间,产生新的实验,使得中国古代的写意画与现代的立体主义这两种不同的美学风格在其间相互衬托。

从1956年的《悠悠现南山》到1965年的《雪映岭浮空》,他的“物影摄影”之暗房游戏逐渐细致化,从仅仅用铁丝和树枝呈现抽象的山体轮廓与山脚下的树木、房屋的朴素风趣,过渡到用痱子粉画山影,并零星洒落在风景的空间,似乎在物影游戏里又重新接拢用曝光等技术处理出的雪景如画的效果,也是别有一番剥落事物表象而重回“看山是山”的童真风格。

郎静山的山水世界也是无痕岁月的书写,在其中,生命经历调节,逐渐敞开,接纳、走向外界,提问/面向,在两者之间建立对话,用摄影去书写,重新刻写美学的时间、生命的节奏,缓慢、悠然,正如郎静山为画家张大千所拍摄的松下肖像《松荫高士》 (MasterUnder a Pine Tree,1963)21所呈现的意味。

在郎静山的风景吐界里,在具体的元素之间仿佛有交错的目光,“感性的交流”,交汇、过渡、穿梭在不同的界、境之间,通过集锦的技术也联通当下的世界与画中的世界,而转化为另一种非时间性风景的书写。

既接近古典意境,具有重新书写的相似性,然而又道出不求相同的“真”的韵味,散发出介于风景/山水之间的精神性韵味。在此在之中,过往的时间性、艺术的余味,如同残余的回忆( reminiscence)。

这样的作品隐现内心世界对于非时间性的空间的向往,缅怀、留恋正在消逝的世界,留下光影与踪迹,成为生命的“印记”。这是在路途上留下的生命“踪迹”,而不是限于能指、符号层面的痕迹。

过往遗失的“光晕”,不是迷醉的魅惑,摄影家在真与非真之间提问、穿梭;艺术家用心体味、追忆,重新找到“尺度”,创作是在此在中的超越,也给观者留下在观看中想象和再创造的“余地”。

可谓正如《庄子·外篇·天运篇》里所强调的,要以逍遥无为、泰定平淡的心境才能进行一种“采真之旅”, “以游逍遥之虚”。由此出发,艺术家方得以抵达艺术的真实,从而在有限的“环中”抵达无穷。

郎静山从摄影的真走向写意的再造,再到初现抽象化,也体现从具象到非具象的现代意识的萌生:怀着非具象的情怀与意识,他在古典写意中寻找思路、意境,两者之间相撞、相亲的边界就那么细,稍不留意就会失去精细,然而,他用耐心、细致的技术,以及对古典画意的用心而浓厚的体会,酝酿成为署名“郎静山”的现代摄影实验。

在郎静山摄影作品的风景空间里,此在的时间连接到另一时间,消逝的远古的时间、古代绘画的时间。在其中点燃的是异质联姻的关系,而不是不同时间性的并置。异质的元素,发生融合,化为一体,保持不同的风格,创生多样化的融合。在钟表时间之外的“非时间性”里,郎静山的摄影风景打开一片“自由的地带”,在其间:可以沉思,可以睡梦,可以拨桨,可以徘徊,可以漫步。

作者系上海交通大学哲学系特聘研究员。本文是在应台北郎静山艺术文化发展学会会长郎毓文女士(郎静山女儿)邀请参加2015年3月于台北国立历史博物馆举办的“名家、名流、名士——郎静山逝世廿周年纪念座谈会”所做发言基础上做了修订和补充。感谢郎毓文女士给予的支持以及提供的图片。