子思五行 廖名春:思孟五行说新解

荀子《非十二子》对子思、孟轲的批判,给后人留下了一个难解的千古之谜:

略法先王而不知其统,犹然而材剧志大,闻见杂博。案往旧造说,谓之五行,甚僻违而无类,幽隐而无说,闭约而无解。案饰其辞而祗敬之曰:此真先君子之言也。子思唱之,孟轲和之,世俗之沟犹瞀儒,嚾嚾然不知其所非也,遂受而传之,以为仲尼、子游为兹厚于后世。是则子思、孟轲之罪也。

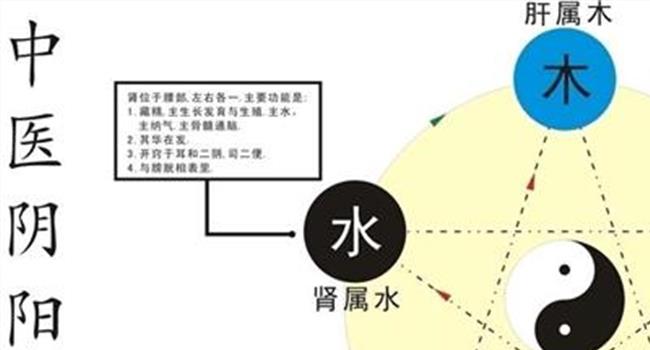

这里的“五行”荀子没有明言是什么。唐人杨倞释为“五常”,是为五种德行,即仁义礼智信。

从章太炎开始,人们对荀子的思孟五行说提出了许多新看法。章太炎、郭沫若、范文澜、杨荣国、侯外庐等都认为这里的“五行”含有“水火木金土”相生相克的内容,并提出了各自的证明。[1]而刘节、顾颉刚等人则以为思孟书中既无水火木金土等字样,而荀子这里却作如此批评,那一定是荀子传闻有误,错把邹衍当成孟轲了。[2]这两种解释,结论不同,但前提则一,都是视荀子这里的“五行”为水火木金土之五行。

另一派学者不同意这种解释,他们倾向于杨倞的“五常”说,但对杨说又作了补充修正。梁启超说:

杨倞注释为仁义礼智信五常,或者近是;然子思说虽无可考,孟子则恒言仁义礼智,未尝以信与之并列也。……此五行不知作何解,……但决非如后世之五行说,则可断言耳。[3]

谭戒甫则认为“思孟的五行”,“就是后世所谓五伦,这在《中庸》、《孟子》二书都可寻出根据”。 [4]这样,思孟五行就系指父子、君臣、夫妇、长幼、朋友五种人伦了。

庞朴研究了马王堆出土的帛书《五行篇》,发现其说来源于《孟子》。他根据帛书“四行”、“五行”、“六行”的内容皆指德行,论定荀子所谓思孟五行同水火木金土无涉,既非杨倞所说的仁义礼智信,也非郭沫若所说的仁义礼智诚,而是仁义礼智圣。

既然五行为仁义礼智圣五种德行,那同为儒学宗师的荀子又为什么要批评它“僻违”、“幽隐”、“闭约”呢?庞朴认为,这是由于思孟“将这些范畴从‘往旧’的道德、政治以至认识论的诸范畴中摘取出来,不顾‘类’之不同,并列而谓之‘五行’,赋予它们以‘幽隐’的内容,构筑它们成‘闭约’的体系”。

庞朴还认为,孔子“不曾把仁义并连着谈”,“仁义被连接在一起,由孟子始”。孟子还把仁义礼智“这四个范畴从不同领域集中起来,按一定秩序编排起来,并将它们纳入人心,归于人性,委诸天命”。所以,荀子才痛心疾首,申斥思孟为儒家的罪人。[5]

庞朴的考证,令人耳目一新,颇为学术界同仁所首肯,但也有人不信服。赵光贤认为:

孟荀的学说虽有分歧,但都以孔子为宗,荀子讲仁义礼乐也不下于孟子,如果思孟五行说只是仁义礼智信,或仁义礼智圣,荀子对子思、孟子采取这样的态度,依然是难以理解的。[6]

任继愈主编的《中国哲学发展史》(先秦)认为:

正是由于孟子将仁义礼智等道德范畴“纳入人心,归于人性,委诸天命”,才使得孔子的道德学说哲理化完善化了,它成为后儒道德性命修养学说之滥觞。如果把孟子这种主张归结为“僻违”、“幽隐”,恐不符荀子攻诘孟子的本意。因为在这方面,荀子是无法和孟子划清界限的。……因此,可以认为,荀子批评思孟五行说,决非指五种德行。[7]

由此说来,尽管人们作出了种种努力,思孟五行说也仍然还是一个没有完全解开的谜。

笔者认为,庞朴根据出土帛书《五行篇》考定思孟五行指的是仁义礼智圣五德有一定道理,但他对荀子为什么要申斥这种“五行”所作出的理论解释则是有漏洞的。也就是说,思孟五行说不仅仅单纯指仁义礼智圣这五德本身,它还有更深一层的涵义,本文试为一解。

荀子作为先秦思想的集大成者,他对诸子百家之说都进行了批评。在《非十二子》篇中,他除了批判子思、孟轲之外,还驳斥了它嚣、魏牟、陈仲、史鰌、墨子、宋銒、慎到、田骈、惠施、邓析,以及子张氏之儒、子夏氏之儒、子游氏之儒。

对于其中的一部分人,荀子在其它篇也有所批评。如墨子,荀子除在《乐论》篇作了专门驳斥外,还在《富国》、《儒效》、《天论》、《王霸》等篇中也作了指名批评。宋銒,也在《正论》、《天论》、《解蔽》诸篇作了批评。

此外,如惠施,在《不苟》、《儒效》、《解蔽》、《成相》中;邓析,在《不苟》、《儒效》中;慎到,在《儒效》、《天论》、《解蔽》、《成相》中;陈仲、史鰌,在《不苟》中,都一一遭到了荀子的点名抨击。

荀子对这些人的批评,有两点值得我们注意:第一,各篇的口径是统一的,其它篇和《非十二子》的论点都是一致的。如《非十二子》篇批评墨翟、宋銒说:

不知壹天下,建国家之权称,上功用、大俭约而僈差等,曾不足以容辨异、县君臣。

而《富国》篇则批判“墨子之言昭昭然为天下忧不足”,认为“我以墨子之‘非乐’也,则使天下乱;墨子之‘节用’也,则使天下贫”。《王霸》篇则认为“为之者,役夫之道也,墨子之说也”。《乐论》篇则专门批驳墨子非乐的主张。

《解蔽》篇说“墨子蔽于用而不知文”,《天论》篇说“墨子有见于齐,无见于畸”。所谓“上功用”也就是“蔽于用而不知文”,所谓“大俭约”、“役夫之道”就是“节用”,所谓“僈等差”、“不足以容辨异、县君臣”就是“有见于齐,无见于畸”。《非十二子》篇又批评惠施、邓析说:

好治怪说,玩琦辞,其察而不急,辨而无用,多事而寡功,不可以为治纲纪。