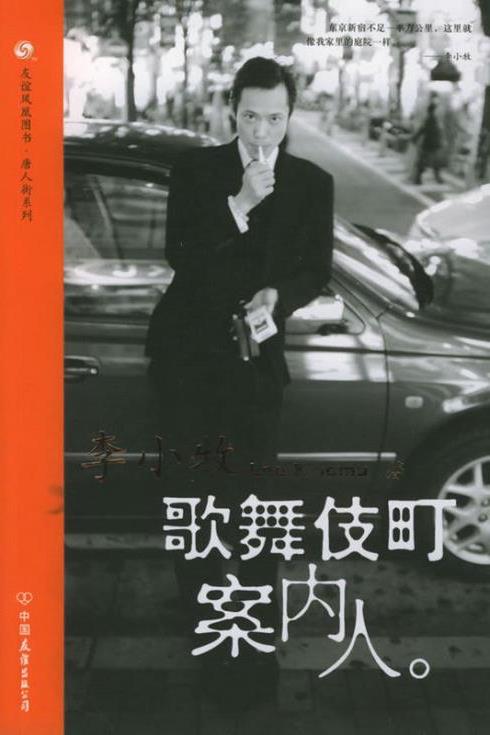

李小牧6段婚姻 杨振宁已6年没去过美国 晚年那段美好婚姻让人回味

离开故乡多年的诺贝尔奖获得者重回故乡之后,遇到的并不全是温情和善意。人们谈论起他,也许首先想到的是晚年那段年龄悬殊的婚姻,有关科学的美和奥秘的故事却令人遗憾地被忽略了。

香港中文大学中国文化研究所前所长陈方正这样概括杨振宁的人生:「物理学的巨大成就仅仅是杨先生的一半,另外一半是他的中国情怀,两者互为表里,关系密不可分。」

在西南联大时他哼得最多的一首歌是父亲一生都喜欢的《中国男儿》:

中国男儿,中国男儿,要将只手撑天空。

睡狮千年,睡狮千年,一夫振臂万夫雄。

古今多少奇丈夫,碎首黄尘,燕然勒功,至今热血犹殷红。

经历过满目疮痍的落后中国,在中国的传统文化中浸润长大,杨振宁真诚地期待中国的崛起与民族的复兴。

葛墨林记得,南开大学理论物理研究中心开的很多次会,都是杨振宁从香港募集,然后直接把钱带回来。有一次他怕他们换不开,把钱都换成一捆捆的20美元,装在包里。葛墨林说:「有一次我特别感动,那时候我还在美国,他妹妹来找我,她说你看杨先生又开车自个儿去了,到纽约,到China town,就华人城去演讲,我说干嘛,她说捐钱去了,我说那有什么,她说他还发着烧,还发着高烧,自个儿开车,因为人家香港那些有钱人来了,赶紧去开着车给人家谈啊怎么捐钱。

当时我就很感动。」

杨建邺印象深刻的是他在1996年听杨振宁演讲时的一个细节。当主持人介绍杨振宁于1957年获得诺贝尔奖时,杨振宁立即举手加了一句:「那时我持的是中国护照!」另一个细节也很能反映杨振宁的性格。香港中文大学很早就想授予杨振宁名誉博士学位,但杨振宁一直没有接受,因为在1997年之前,授予仪式上有一个英国传统,接受荣誉学位的人要到英国校监面前鞠躬,然后校监拿一根小棍子在接受者头上敲一下,而杨振宁不愿意对着英国人行这个礼。

等「香港一回归,校监是中国人了,他立即接受了」。

2002年,杨振宁在旅居法国的发小熊秉明的葬礼上动情地念了一首熊秉明的诗:

在月光里俯仰怅望,

于是听见自己的声音伴着土地的召唤,

甘蔗田,棉花地,红色的大河,

外婆家的小桥石榴……

织成一支魔笛的小曲。

这是熊秉明的故乡,也是杨振宁心中「世界所有游子的故乡」。2003年,他终于离开居住了58年的美国,回到了这片有「甘蔗田,棉花地,红色的大河,外婆家的小桥石榴」的土地。

回国的第二年,82岁的杨振宁与当时在广东外语外贸大学念研究生的28岁的翁帆结婚。接下来的舆论让人想起阿根廷影片《杰出公民》中的故事——一位诺贝尔文学奖获得者重回故乡之后,遇到的并不全是温情和善意。

94岁的弗里曼·戴森不明白在中国「为什么人们要对一位新太太抱有敌意」,他在美国从未听到关于此事的任何负面评论。作为朋友,他为杨振宁感到开心。「杨自己告诉我第二段婚姻让他感到年轻了20岁,我向他致以最温暖的祝福。我也认识他的第一任太太致礼,而且我确信她如果知道他有一个年轻的新太太照顾他的晚年生活,也会感到高兴。」戴森在回复《人物》的邮件里这样写道。

杨振宁回国后一直住在清华园胜因院一幢绿树环抱的幽静的乳白色二层小楼里,杜致礼刚去世的时候,朱邦芬曾去过杨振宁家几次,「确确实实他一个人生活很孤单。就住在那个地方,我看他晚上就是一个人,有时候就看看录像,看看电视。他自己也说,他说他不找翁帆,也会找一个人过日子,他不是太喜欢一个人很孤单地这么走。」

外界很难理解杨振宁与翁帆之间到底是怎样的一种感情。杨振宁在一次采访中谈到他与翁帆的婚姻:「我们是不同时代的人,婚后,我们彼此学习到一些自己以前没经历过的事情。」他们平时会一起看看电影,念念诗,也会有一些彼此间的小游戏——在逛博物馆的时候,两个人看的时候都不讨论,等出来后各自说出自己最喜欢的画,有时在家里杨振宁还会出数学题考考翁帆。

葛墨林夫妇与杨振宁夫妇一同外出时,注意到很多温馨的小细节。4个人一起在新加坡逛植物园,「走大概十几分钟,翁帆就说杨先生,歇一歇,找块石头,拿个手绢擦好,让杨先生坐那儿歇一会儿。」「杨先生那人你不知道,他有时候自个儿不能控制自个儿,一高兴,他就走啊,走得又特别快。」冬天出门,杨振宁不爱戴围巾,「不行,给他把围巾弄好,都捂好,衣服都弄好,穿好再出去。」

杨振宁也有很多让翁帆「心里觉得是甜的」的细节。在11年前的台湾《联合报》采访中,她随手举了两个。「有一回我们在日本,早上我病了,头晕、肚子疼,没法起床,振宁到楼下帮我拿一碗麦片粥上来,喂我吃(杨振宁在一旁插话:『多半时候,都是她照顾我。』)」还有一次在三亚的酒店,「他通常比我早起看报纸、看书。那天他不想开灯吵醒我,就到洗手间去看。我醒来后跟他说,你可以开灯的。」

翁帆的出现让杨振宁和当下的世界有了更真切的联系。他曾在《联合报》采访中谈到翁帆带给他的改变:「一个人到了八十多岁,不可能不想到他的生命是有限的,跟一个年纪很轻的人结婚,很深刻的感受是,这个婚姻把自己的生命在某种方式上做了延长。假如我没跟翁帆结婚,我会觉得三四十年后的事跟我没关系;现在我知道,三十年后的事,透过翁帆的生命,与我有非常密切的关系。下意识地,这个想法对我有很重要的影响。」

2015年接受《人物》采访时,杨振宁说了这样一句让人动容的话:「我曾说,我青少年时代:『成长于此似无止尽的长夜中。』老年时代:『幸运地,中华民族终于走完了这个长夜,看见了曙光。』今天,我希望翁帆能替我看到天大亮。」

生命的奥秘

90岁之前,杨振宁感觉自己的身体一直变化不大。但90岁之后,生命的奥秘还是不可避免地一个个主动向他揭示了。

他向《人物》讲述了其中的一个重要发现:「年纪大了以后才懂年轻的人都不懂为什么老年人老要穿很多的衣服。我现在懂了。为什么呢?因为衣服只要穿得不够一点,受一点凉,5分钟、10分钟没关系,要是半个钟头以后,常常就是以后一两天身体什么地方老是疼,所以现在我很怕这件事情,所以我现在也多穿一点衣服。

」因为身体的关系,他已经6年没有去过美国了,「因为美国太远」,甚至也不敢离协和医院太长时间——「一有病,就赶快叫他司机把他送到协和。」杨振汉说。

杨振汉曾听大哥向他感慨:老了以后这问题多了。有一次,「早上起来腰不能动了。他觉得就是风吹的,没穿厚衣服出了毛病了。出了毛病以后,就老是吃完早饭,反正躺着不动,不动了以后,肠子蠕动有问题了……」

「不在了」成为他在回忆往事的时候频繁出现的词。在清华园一起玩耍的小伙伴「前几年还有,现在都不在了」。2002年7月,他在伦敦看画展时见到一句话,毕加索写信给老年马蒂斯说:「我们要赶快,相谈的时间已经不多了。

」他急忙将毕加索的话抄下寄给老友熊秉明,但还没等收到回信,熊秉明就在几个月后去世了。在他80岁生日宴会上几位聚首的西南联大老同学——梅祖彦、宗璞、马启伟、熊秉明,到了第二年,熊秉明、梅祖彦、马启伟、宗璞的丈夫,以及他自己的夫人杜致礼都相继「不在了」。

他也有过两次有惊无险的大病经历。第一次是1997年,一天他在石溪家中突然感到胸闷,检查结果是心脏大血管有七处堵塞,三天后,做了四根心脏血管的搭桥手术。手术前,写了遗嘱。醒来后,他朝恢复室外的家人画了一个长长的微积分符号,表示自己很清醒,还可以做微积分。

第二次在2010年,从英国回来后突然严重呕吐、高烧,有几小时处于半昏迷状态,说一些别人听不懂的「胡话」。葛墨林后来听杨振宁平静地回忆当时的感受:「就感觉到好像这个魂儿已经飞出去了,就是说那个魂儿还跟他说话——我说这是杨振宁吗?」

除了身体,自然也无时不在向他展示自身的深邃和伟大。这位研究了一辈子宇宙奥秘的伟大科学家在自然面前越来越感到惊奇和敬畏。他感叹:「自然界非常稀奇的事情非常之多。」在电视上看到鸟栽到水里抓鱼,速度和准确让他惊叹自然结构的「妙不可言」。母牛与小牛之间的bonding也让他感到「非常神秘」——刚出生的小牛几秒钟之后就知道站起来,失败了之后知道反复尝试,知道去吃母牛的奶……

「现在渐渐地越来越深的这个新的想法是什么呢,就是觉得自然界是非常非常妙,而且是非常非常深奥的,就越来越觉得人类是非常渺小,越来越觉得人类弄来弄去是有了很多的进步——对于自然的了解,尤其是科学家,当然是与日俱增的——可是这些与日俱增的里头的内容,比起整个自然界,整个这个结构,那还是微不足道的。

我想从整个宇宙结构讲起来,人类的生命不是什么重要的事情,一个个人的生命那更是没有什么重要的。」这是杨振宁最新的发现——也是他一生所有发现的升华。