优雅也是一种力量——钢琴家周广仁写照

当得知周广仁荣获中国音乐金钟奖终身成就奖的消息时,我的音响器里正在反复播放着伯姆和波利尼的维也纳版的《莫扎特A大调钢琴协奏曲》(K488),这是一部被周先生视为对自己影响最深的艺术作品。我试图循着这条轨迹摸索前行走进她的精神世界,尽管这样做可能会遭遇到某种风险——有人断言:聆听K488三遍以上,好人变疯,恶人变傻。

被授予“终身成就奖”的另外5位老人当中,有81岁的作曲家杜鸣心和80岁的歌唱家郭兰英,周广仁早在1951年参加“布拉格之春”音乐节时就与他们相识了。

随后成立的中国青年文工团,又在周巍峙的率领下赴东欧和苏联演出了13个月。这是周广仁人生中的一个转折点,此前一位热情的法国大使馆的文化参赞愿意帮助她去巴黎留学,当她向所在的上海音乐学院领导提出申请时,贺禄汀院长说:“你不要走,新中国需要你,你留下吧,国家会培养你的。

”半个世纪后,当有人问:“你人生最正确的一次选择是什么?”时,她答道:“1949 年,我决定留在国内”。

周广仁1928年出生于德国汉诺威,9岁开始在丁善德和陈又新先生创办的私立上海音专学习钢琴。

父亲反对女儿专门从事音乐,但周广仁决心已定,于是,从16岁起,她以教钢琴挣钱来支付昂贵的学费。她前后师从过享有“远东第一”美誉的上海工部局交响乐团创始人和指挥、意大利著名钢琴家、指挥家梅·帕器;奥地利犹太音乐家马库斯;匈牙利盲人钢琴家(李斯特的徒孙)贝拉·贝莱;原柏林音乐学院著名教授、德国犹太音乐家威顿堡。

让周广仁感到遗憾的是,她跟每位老师学习的时间只有一两年,梅·帕器和威顿堡先后辞世,另外两位也相继离开了中国;但同时让她感到幸运的是接触到了不同的钢琴流派和教学方法,为今后走上艺术道路打下了坚实的基础。

新中国一成立,年仅20岁的周广仁便担负起了上海音乐学院的教学工作。从东欧演出回国后,她在中央歌舞团和中央乐团任演奏员,1955年,又被派到中央音乐学院跟随苏联专家深造,后留校从教、担任钢琴系主任、直至成为终身教授。

随着莫扎特K488一如平常永恒阳光般的第一乐章的终了,一种莫名的淡淡的哀伤在慢板中弥漫开来,这部写于他30岁最辉煌时期的作品,却折射出了生命中那股最幽暗最深奥的潜流。

后人们对此给出过各种各样的揣测,但在我看来,任何诉诸文字语言的描述都是不可靠的。

偶落凡间的莫扎特,来得快去得也快,那短暂的伤感迅即被回旋奏鸣曲的浪花所淹灭,征服我们心灵的依旧是优雅,高贵和善良,谁能说优雅不是一种力量呢? 如果非要让我选择一个词来形容周广仁,我会毫不犹豫地说,她是一个优雅的人。

从容,淡定,与世无争,不食人间烟火,在长达60多年的音乐生涯中,她永远都是面带微笑,尽管有时含着眼泪。

丈夫在文革中蒙冤自杀,连骨灰都没留下,她默默地承受了;一双儿女带着不理解远走他乡,她也默默地忍受了;1982年,三根指头被砸成粉碎性骨折,一旦锯掉就不能再弹琴了,她只是轻轻地说了句:“听医生的吧”;1988年右耳失聪,她乐观以对:“贝多芬两只耳朵都聋了,我还有左耳”------ 记得18年前,德国《法兰克福报》驻北京的主任记者问我如何区别莫扎特和贝多芬?我的回答是:“莫扎特似远天的彩霞,瑰丽无比,我们找不到与之交接的云梯;贝多芬是参天大树,虽须仰视才能见其全貌,却可以触摸着他的根基。

我爱莫扎特,更爱贝多芬,因为他离我更近。”今天,我改而认同这样的看法:贝多芬的辉煌和灿烂曾经一度遮挡住了许多人,其中就包括莫扎特;我们的确在相当长的时间里沉醉在壮怀激烈的旋律中而过于忽略了平和与优雅的伟力。

真正的强者并不一定非要发出“我要扼住命运的咽喉”的呐喊,超然中可能有更为本真能量的存在。

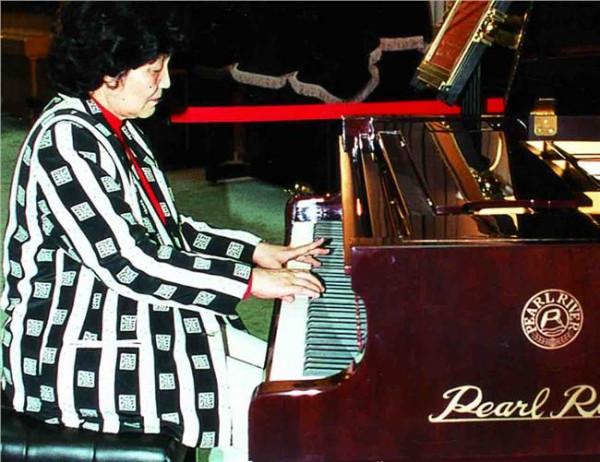

所以我也就更能理解1995年周广仁为什么能够以67岁的年龄用一双残手在英国伦敦再次演奏莫扎特的《A 大调钢琴协奏曲》这一壮举。医生的妙手回春挽救了她三个伤指中的两个,但是右手的无名指还是被截去了一半,正如她开玩笑说的那样:“我是残疾钢琴家。

”为了能重上舞台,她每天坚持练琴,有时不得不改变指法,躲开不听话的残指,最终,她成功了。 1943年十几岁时在上海兰心大剧院举行的“上海私立音乐专科学校纪念建校六周年学生音乐会”上拉开了周广仁演奏家生涯的序幕;她还与上海工部局交响乐团成功地演奏过舒曼的钢琴协奏曲。

50年代初,在东柏林举行的第三届世界青年学生和平友谊联欢节比赛中,周广仁获得了三等奖,成为中国钢琴家在世界钢琴比赛中获奖的第一人。

改革开放以后,周广仁有了再次走出国门的机遇。1980年她作为中国首位音乐界学者应美国密苏里大学斯诺基金会的邀请去美国访问演出。

半年的时间里,周广仁在29所大学和音乐学院讲学,举办了33场独奏音乐会。从此之后,世界的大门重新向她敞开了,周广仁应邀担任国际钢琴比赛评委多达30次。 “我一个人弹不了琴不要紧, 我要让更多的人会弹琴。

” 这是断指之后周广仁马上想到的事情,她决定将今后事业的重心放在钢琴教育上。1983年周广仁着手创办“星海青少年钢琴学校”。

北京钢琴厂借给她10台星海牌钢琴,北京二中提供了一个仓库隔成琴房,有了李其芳,周铭孙,王鼎凡等志同道合者的支持,钢琴学校就这样办起来了。报名第一天,一下子就来了一百多位孩子和家长。为了能在中央音乐学院和钢琴学校间往返穿梭, 55岁的周广仁竟然学会了骑摩托车,小朋友们亲切地称她为“钢琴妈妈”,“周奶奶”。

从组织国内各种青少年钢琴比赛到策划组织中国自己的国际钢琴比赛,周广仁花费了不少心血。

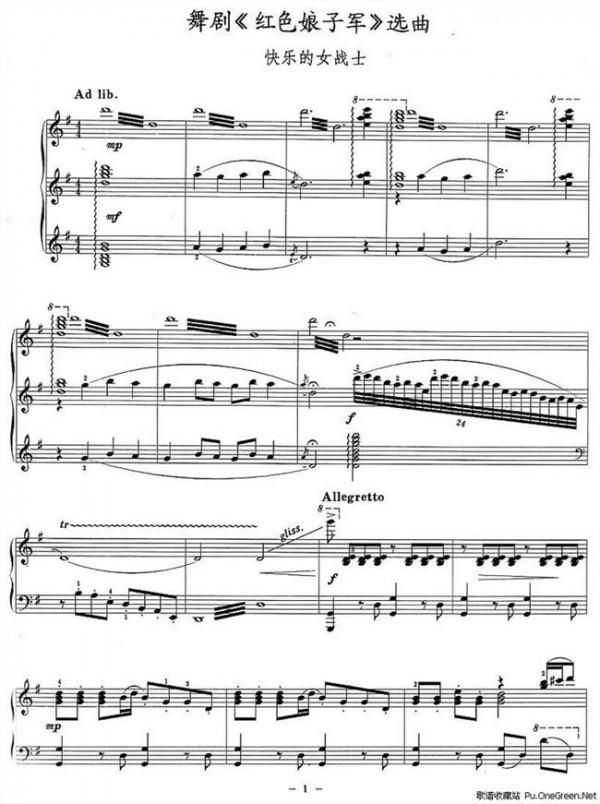

特别是1994年起中国国际钢琴比赛的创办,提高了中国在音乐领域的世界地位。除此之外,周广仁还做了大量的钢琴音乐普及工作:在中央电视台主持“音乐知多少”和“名家名曲”等栏目;在北京音乐厅举办“打开音乐之门”系列音乐会,并亲自讲解每一首作品;参与中国音乐家协会和中央音乐学院的考级活动,进一步规范了中国业余钢琴的教学;创办钢琴师资培训班,在卫星电视台为高师和中师录制了40讲《钢琴演奏技术训练》课;为广大琴童和老师录制多套钢琴教学带和中外钢琴作品欣赏带------而她说“这些都是我们专业音乐工作者不可推卸的责任和义务”。

几十年前曾经刮起的一股“亡琴”风,说钢琴没有出路,中国老百姓听不懂,甚至连钢琴系的学生都学起手风琴和二胡来了。

“当时我就想,中国老百姓不会不喜欢钢琴的,我们需要做工作,让他们熟悉钢琴这个丰富优美的乐器。通过20多年的努力,我们不仅做到了,而且做得很出色。

现在北京的音乐厅里坐满了安静地听钢琴的大人和小孩,令一些外国同行感到十分惊讶。”说到这里,她的脸上浮现出孩童般的笑容。 周广仁的许多学生在国际国内重要比赛中获奖。

她由衷地为我国年轻一代钢琴家所取得的成绩感到高兴:“郎朗、居觐、陈萨、李云迪、王羽佳、张昊晨等近年来在世界上的出色表现证明了中国人才济济”。她更关心学院里新一代教师队伍的成长:“他们的学习和工作条件比我年轻的时候好太多了,他们太幸福了,中国的钢琴事业就靠他们了。

”最让周广仁感到欣慰的是两个儿女从国外回到她的身边,成立了“周广仁钢琴艺术中心”,从事钢琴师资的培训工作。

没有什么比丰富人的感情,净化人的心灵,改变人的生活方式更伟大的事情了。从这一点上讲,对音乐教育普及的意义给予多高的评价都不为过。艺术的种子播撒在亿万孩子的心田上,收获的将是更加完美的人生。

周广仁的一生只做了一件事,那就是弹钢琴;周广仁的人生很单纯,单纯到只有音乐和钢琴。也许正是这份单纯,使她得以忍受一切磨难,始终保持高贵和优雅的品性。如今,已是耄耋之年的她仍然每周教满20节课,依旧跃跃欲试去做那些以前没有来得及做的事情。

2009年12月17日,在她八十一岁生日这天,正式宣布设立了“周广仁钢琴艺术新人奖”------ 对于这样一位历经沧桑却优雅如故的老人,我深知自己的笔力不逮。

最后我想说的是,为了写这篇文字,我多次聆听莫扎特的K488,除了上面提到的波利尼,还有霍洛维茨、古尔达、普列文,乃至尤金娜等多种版本,我不但没有疯掉,反而愈加乐此不疲。其实有一个风险从一开始就被我回避了——这篇文章原本的标题是“只有生命才能诠释音乐的内涵”。