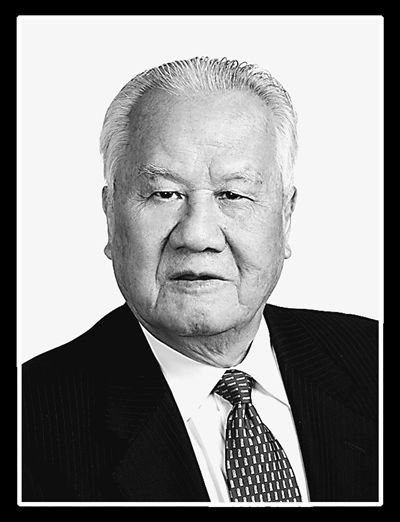

陈锦华追悼会 刘纪鹏:悼念陈锦华 怀念体改委

编者按:前国家体改委主任陈锦华同志于7月2日逝世,享年87岁。陈锦华同志在任上时,中国资本市场和企业股份制改革刚刚起步,他坚定理论认识,有力地推动了这一改革的持续进行。几十年过去了,今年中国资本市场已经发达成熟,股份制企业成为社会财富创造的主体。

作为当年改革的见证者,中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏教授,特为和讯网撰文,怀念逝者,呼吁后来者继续把中国资本市场的改革持续地推进下去。同时,我们在文章后面附了2002年刘纪鹏教授的一篇文章,收录在他的改革论著三部曲之一《大道无形》(中国经济出版社2009年出版),详细介绍陈锦华领导的国家体改委对当时的改革推荐所持的方法论与满怀的激情。

惊悉锦华同志去逝,不胜惋惜,历史场景,幕幕再现,感慨万千。锦华同志于1990年9月接替李鹏总理任国家体改委主任,由总理兼体改委主任的惯例被打破。正是在他任上,中国股份制和资本市场艰难起步,步上征程。

股份制有三要素:公司,股票和股票市场。当时的中国股份制度改革两条主线推进;一条主线是以孙树义(时任国家体改委生产司司长,后为中财办副主任)、李小雪为代表的线(李小雪时任生产司所有制处处长,后为证监会副主席),当时,我爱人当时是副处长,我则是体改委家属。

在锦华同志的大力支持下,在孙李二人具体组织下,聚集了十五个政府部门的三十几位同志,冒着“股份制是私有化”的猛烈炮火艰难前行,在短短两年时间里起草了股份公司和有限公司两个定向募集公司规范意见和十三个配套文件,我本人也是这一系列文件起草过程的全程参与者和见证者,这就是中国最早的依国情量身定制的《准公司法——定向募集规范意见》。

根据这两个法规,才有了中国内地9家企业到香港H股上市,才在短短两年时间里出现了近六千家定向募集股份公司,从此股份制在中国生根发芽。

另一条主线是在王岐山和周小川的支持下,以王波明为代表成立了“联办”(全国证券交易联合设计办公室的简称)开始设计并参与推动中国股票交易所的建立,在帮助组建上交所的同时,也模仿美国NASTQ和做市商制度,成立了北京STAQ系统。

先是把过去行政摊派的国库券改为市场化的承购包销,后来在我的建议下,把定向募集股份公司的法人股在这个系统挂牌上市,在短短一年时间里实现了十五家企业的挂牌上市,这就是今天“新三板”最早的前身“老三板”,记得那时要挂牌总得有个部门批啊,可证监会还没有成立,王波明、章知方等人深感擅自挂牌的风险,找谁批呢?于是我就把股改挂牌的全套标准文件带回家交给我爱人第二天拿到国家体改委生产司盖章,而这一切都是在锦华同志领导下,由生产司同志认真研究了三十多个国家的公司法和股票制度,审慎考虑,先行试验,果断推出的。

值得一提的是,以后深沪交易所和北京STAQ系统都成立了,总得有个监管部门管,于是在联办的一致意见下,由刘纪鹏主笔在章文晋家“关了”三天,由章文晋之子章知方(现和讯网总裁)监督,不写完不能回家,于是写出了《银证分离,发展中国证券市场》报告(初稿),打响了从人民银行手里接过证券监管权的第一枪。

这篇文章被联办同仁称为《联办宣言》,我记得发表在《经济日报》1991年7月, 正是在《联办宣言》的基础上,由王波明、高西庆、李青原三人向当时的朱镕基总理汇报组建中国证监会,并推荐刚刚从体改委副主任位子上退休的刘鸿儒任首任证监会主席,

上述这一切,无论是孙树义、李小雪的股份制公司线,还是王波明的股票市场线,每遇到困难都是由陈锦华同志拍板,因为当时的联办也是挂靠在体改委系统。由于当时主流观点认为,无论是股份制还是股票股市场都是私有化的产物,很多的重大拍板都要突破传统的体制束缚,承担很大的政治风险,每到关键决策时刻,锦华同志看到大家等待拍板批准的焦急目光,深知如果往上报就会石沉大海,总会毅然决然的签上字并饱含深情的说,“你们干吧,有风险我来承担”。

每当树义同志提及此事,都会热泪盈框,要知道,在当时背景下,一位勇于创新的同志能遇到这样一位领导,是多么踏实和幸运啊!

所以,几乎每一位中国改革30多年历程的参与者,尤其是大力推崇股份制和资本市场发展的同志都自然会对陈锦华同志有着崇高敬意和深厚感情。中国也正因为有了锦华这样有作为敢担当的领导同志,才诞生了今天37年改革的成果,其来之不易取之艰难,只有完整经历了这一时代的人,才会有如此山高海深般的体会。

锦华同志这一代改革者不辱使命,把昔日积累积弱的中国,变成正在富裕崛起的中国,留给今人,即欣然随小平而去,笑慰于九泉 。

缅怀锦华,抚今追昔,改革征途,壮志未酬。如何让今天的青年人能深刻领会中国改革的成功来之不易,并由此而格外珍惜。我始终认为,开展一场三十七年改革史总结,认真开展“中国改革成功了吗?中国改革成功在哪儿?”的大讨论是非常必要的。

我现在中国政法大学开设两门课程,一是《资本金融学》,另一是《公司组织与公司治理》,两门课程有一讲是共讲的,这就是《论改革的方法论与方法论的改革》。

因为我坚持认为,如果说这世界上有普世的东西,那就是善良,诚实和正确的方法论。这是锦华身上的宝贵品质,也是我作为一名学者从他身上学习到的教益。

想念体改委

刘纪鹏

在当前中国改革的攻坚时刻,有时我很怀念体改委。我想把写一篇文章表达我的怀念之表,要是最近经历的三件事:

(一)陈锦华同志要写回忆录。他在体改委工作期间,股份制无疑是一场他经历的大事。于是由孙树义同志牵头,组织大家搞了一次座谈。其中,大家追思到15年前国家体改委在中国推动的企业股份制改革中,体改委凭他独特的地位,在不到一年的时间里,集中了来自15个部门的70多位同志,围绕着《定向募集股份公司规范意见》制定了十三个配套文件。

速度之快、影响之大,出乎预料。这为以后中国股份制的推进及大陆企业到香港上市奠定了第一块基石。

(二)近来股市持续下跌。其中一个很重要的原因是,市场传闻银监会和外管局力求尽快推出QDII。QDII的投资方式是通过境内一些合格的金融管理公司设立专门的外汇基金,投资于香港和其他境外资本市场的股票,打通香港和大陆股市的通道。

但由于境内外股市价格的差异,人们无疑会对石化、电力等在大陆和香港同时上市的股票弃高就低,直接导致大陆股市的下跌。QDII是《国务院关于稳定发展资本市场九点意见》的一个具体内容。《国九条》是由证监会为主,组织十二个相关部委成立六个小组,落实七件大事。

但每个部门在推进这一过程中,往往是从本部门的角度和利益出发,由于证监会在其中也有一些自身的权力和利益的调整所涉及,不像当年体改委那样超脱,协调起来就显得力不从心。

(三)从去年以来,我国国民经济在宏观规划和调控上出现了一些问题。比如电力,大面积的电荒和价格持续上涨的趋势使人们开始反思国家发改委承担的工作是否到位。发改委某位副主任提到今天出现的电力危机是由于经济发展太快造成的,即便如此,发改委作为国家宏观经济规划和主导电力改革的部门,又该承担何种责任呢?国家发改委不把发展和规划放在首位,而是沉迷于对项目、价格和资金的行政审批。

结果是“种了别人的田,荒了自己的地”。

早在去年全国人大会议结束,马凯同志履新国家发改委时,中央电视台的记者采访我时曾问到,马凯同志及其领导的发改委成功的标志是什么?马凯同志最难的工作是什么?我曾经回答,马凯同志工作成功的标志就是在其任内能把发改委越改越小、越改越虚。

如果发改委越改越大,越改越实,审批权力越来越大,则意味着失败。而在回答第二个问题时我则答道,马凯同志工作最难的环节是说服和带领他的同事进行自我革命。出乎预料的是,这一采访竟然在中央电视台播出了。事后国务院研究室的一位同志给我打电话说,希望你能够把你的想法写出来。然而愧疚的是,由于他们没有再催,这篇文章至今也没写出来。

看着今天中国电力方面和其他行业出现的起伏给国民经济带来的不利影响和国家发改委真的是越改越大,审批权力越改越实,我们越来越离不开这个从新中国成立以来就始终无人敢碰的计划经济体制的最后一座堡垒。发改委既然没有足够的精力保证对国家的改革和发展规划及预测投入足够的力量,而我们的经济发展又确实需要这样一个部门,当然就想起了体改委。

写这篇想念体改委的文章,还有其他一些更深刻的原因。首先,经常有一些海归人士和经济学家批判当初中国的改革不彻底,比如资本市场的“一股独大”和“股权分置”。其实认真回顾中国改革,已走过了四分之一世纪的历程。

尽管获得了举世瞩目的成功,但是这25年以来所经历的风风雨雨,又经常遭到人们对中国改革不规范、不彻底的非议。然而,我们却很难把“成功和不规范”连在一起。究竟是中国改革有问题,还是规范本身出了问题?这的确是摆在我们今天面对经济出现的问题,想念体改委时的一个现实思考。

其次,中国改革到底成功在哪?尽管世人公认中国改革的成就,但是却很少有人能总结出中国改革的成功经验所在。其实回顾和反思中国改革的25年,绝不仅仅是一种情感的需求,而是具有重大的现实意义。

当然,经济学家看改革和管理学家是不同的。经济学家可能更青睐于改革目标的确立。尽管中国发展市场经济的目标在改革之初也困惑了人们很长时间,但中国改革的成功绝不仅在于目标的确立。否则我们就无法论证在市场经济目标的确立上,比中国更清晰、更彻底的俄罗斯及前苏东国家的改革为什么就不如中国。

中国改革的成功恰恰在正确的改革方法论上。当我们确定“搭桥过河”的目标时,重要的是如何“过河”,如何搭建一座“过河”的桥梁。这座桥的形状、材质、承受力及造桥的成本和时间,都是更重要的。而这些问题往往是海归人士和经济学家所看不到的。

国家体改委成立的20年,书写了一部光辉的历史。那时的体改委借鉴国际规范,尊重中国实际,经常召集一些中外专家就中国的一些重大改革和发展思路问题,吸取各方意见,归纳总结。既考虑我们搞市场经济的大方向,需要借鉴西方规范,同时又尊重国情,实事求是地进行顺利到达彼岸的路径选择。

笔者当时在中国社科院工业经济研究所工作,曾经参加了国家体改委组织的三、五、八年规划总体设计,也有幸参加了从九十年代初就由国家体改委牵头负责、组织落实的在中国稳步推进股份制改革的整个过程。回想往事,思绪万千。

在中国25年的经济体制变革中,有两个机构的作用是十分重要的,也是其他国家所没有的:其一是中央财经领导小组,其二是国家体改委。中国经济改革中很多的重大决策和“过桥”思路,都是由这两个机构组织提出和落实的。当遇到部门之间的利益纷争时,也都是由这两个机构进行协调的。

八十年代后期,为研究中国经济体制改革的总体思路,国家体改委在组织专家研讨中国的三、五、八改革总体方案中,就广泛地听取各界意见,组织了四五个小组,来完成这样的思路。还有八十年代末期提出的国有资产管理体系的改革,杨启先同志介绍说,当时就是采纳世行专家的建议,组建国有资产管理局,提出了比较系统的国有资产改革构思。

而在经历了实践中反复徘徊的13年之后,我们才又开始建立了中国的国资委。又比如,锦华同志作主任、刘鸿儒同志作副主任时期的国家体改委,就组成了由孙树义、傅丰祥、孙效良牵头的股份制三人领导小组,顶住当时股份制是私有化的巨大压力,根据中国国情,对中国股份制的推进做出了系统的规划:一条线由孙树义负责的生产体制司出台十三个股份制配套法规,抓全国的定向募集股份公司的发展、建立和规范工作;另一条线则由傅丰祥等同志领导的宏观司,通过中国证券市场研究设计中心,探讨中国的银、证分离,筹组中国证监会,规范中国的股票交易所和证券交易报价系统。

这期间,国家体改委在财政部、人民银行、国家计委等政府部门之间做了大量的协调工作。这当然不仅需要体改委的改革观念和系统的改革思路必须要首先形成,同时也需要体改委在体制内各政府部门之间的协调。尽管调整一些部门的行政权力会遇到障碍,但由于体改委的特殊地位和没有自身部门利益,超脱的地位使其不会陷到各部门之间的权力和利益之争中,这就为总能成功地协调各部门之间的关系奠定了基础。

那时体改委的工作是光荣而艰巨的,也是很多有抱负的青年人所向往的地方。在这里我想举两个我亲身经历的例子。其一,我夫人作为马洪同志的第一个女博士,毕业后选择职业时,首选国家体改委。找到当时的孙树义司长,他提了三个条件:第一,女同志到体改委工作三年之内不能要小孩。

第二,三年之内不能出国留学。第三,不能提住房问题。如此苛刻的条件,竟被一口答应并恪守始终。其二,我当时曾在国家体改委下属的“联办”工作。记得九二年的一天,联办副总干事王波明请我吃饭。

第一个话题就是“你结婚几年了?”,当听到我“八年了”的回答后,他竟然说,你居然八年还没离婚?(当时的联办由于正在筹组中国的证券市场建设,工作非常辛苦。不仅每天工作到凌晨三四点钟是家常便饭,而且出差任务繁重。我夫人在九二年给我记了一笔帐,那一年我出差的天数是186天)。我的回答是,“因为我夫人在体改委管股份制,比我还忙” 。

的确,当时联办的10来名高级管理人员中,好像谁没离婚倒成了怪事。我粗略统计了一下,离婚率高达80%。尽管各家有各家难念的经,但是在十几年以前的中国,如果一个单位里高级管理人员离婚率高达80%,恐怕不可能和他们所从事的职业一点关系都没有吧?我虽然没有离婚,但是直到上个月,48岁的我还在给我两岁的儿子过生日。

为了中国证券市场STAQ系统当时推出的法人股市场,我还放弃了当时董辅礽教授为我安排去法国留学的机会。但我为生活在这样一个变革的时代,并完整地经历了中国25年改革的全过程而感到骄傲。

而中央财经领导小组在中国经济改革中发挥的作用就更大了。1986年,我曾有幸随中央财经领导小组秘书长张劲夫同志出差,抓重庆嘉铃和湖北二汽的企业改革试点,探讨股份制改革。张劲夫同志是对中国股份制和证券市场做出最重要贡献的领导人之一。

那时他一方面抓中国证券市场的组建和发展,另一方面又抓国有企业的股份制改革。在中国国有企业股份制改革的模式上,他总是能够善于听取各种不同的观点。既听取有海外留学经历的学者的意见,也充分听取像我的老师蒋一苇这样的国内经济学家的意见。

当各派意见不同时,总能让各种观点充分阐述其理由,然后再做决策。记得在陪同劲夫同志出差的火车上,以蒋一苇和宫著铭各为代表的观点在当时股份制中要不要设“企业股”这个问题上发生激烈的争论。尽管劲夫同志知道国外的股份公司中没有“企业股”的提法,但考虑到八十年代中期中国国有企业改革的现实,指出要根据国情实行分步走的股份制改革思路。

1990年,中央财经领导小组顾问周建南同志看到了我写的一篇关于《公司集团与集团公司》的文章,让中国机械设备进出口总公司的洪福友总经理给我打电话,探讨企业集团问题。一见面他就说,我看了你的文章,赞成你提出的企业集团不是法人的观点,你的文章对国企改革、政府体制改革和工业组织调整有重要的参考价值。

在当时,让国家工商局接受企业集团不是法人是多么的难。建南同志渊博的知识及对我文章中一些概念一字不漏的引用,实在令我惊讶。

本来作为一个研究企业组织和公司制度层面的学者,总是觉得这个领域出不了大家,哪个著名经济学家不是研究宏观经济的?为此而悲观。但是建南同志的一番话,使我坚定了要把公司问题作为我毕生的研究方向。

中央财经领导小组的领导同志那种儒家风范的渊博学识、平易近人的领导作风,令我终生难忘。

总结中国改革成功的经验,与其放在改革目标的确立上,不如放在改革路径选择的方法论上。在深交所中小企业板启动仪式上,成思危副委员长曾说:他更愿意让别人把他叫做管理学家而不是经济学家。他说管理学家的任务是解决如何“过河”的问题,是解决如何用最小的成本搭建桥梁的问题。

这番话令我非常有感触。在中国改革“过桥”的整个组织过程中,像国家体改委和中央财经领导小组这样的组织发挥了巨大的作用。为什么经济学家在总结中国改革成功的经验时总是感觉困难重重?他们不仅理论严重落后于中国改革的实践,甚至连总结中国改革的成功经验都十分困难。

记得九十年代初期,在笔者参加的几次经济学家论坛上,一些经济学家力推哈佛大学的经济学家萨克斯给波兰和俄罗斯制定的“休克疗法”,甚至预言俄罗斯的改革一定会比中国快。

一晃中国的改革已经走过了25年的历程,俄罗斯的改革也走过了近15年的历程,尽管我们不能现在就下结论说中国的改革会永远比俄罗斯成功,但至少迄今为止,我们付出的代价比他们低,进步比他们大。当世界各国的学者专家在总结社会主义国家向市场经济过渡的进程时,人们无一例外的是把中国放在首位。

对中国改革我们充其量也只能说是获得了阶段性的成功。我们正在通过改革的两大高风险区――产权改革和政府体制改革,不可掉以轻心,功亏一篑。从政府管理经济的组织模式上看,国家发改委还没有真正转型,怎能就轻言经济体制改革成功呢?

总结中国所经历的25年改革发展史,写一篇怀念体改委的文章,不仅仅是为了抒发改革尚未成功,改革者先我而去的情愫,重要的是表达绝不能在中国改革已经成功的床上睡大觉,忘记我们正面临产权改革、金融改革和政府体制改革的攻坚战,保持清醒的头脑。由此得出以下几点思考:

(一)中国改革的成功是与他建立像国家体改委、中央财经领导小组这样的组织体制分不开的。在小平同志确立了社会主义市场经济的大目标之后,这些部门所做的众多艰苦卓绝的搭桥、建桥、过桥的施工设计和管理工作,不应被忘记。科学总结中国25年的改革史,具有重大的现实意义。

(二)当我们今天享受着改革的成果,住在新房里、开着私家车,再对25年前连麻酱、粉丝都要凭证、按计划供应的贫穷、落后时代作回顾时;当我们对未来的中国改革将要通过产权革命、政府体制改革这样的高风险区作展望时,不应忘记为中国改革做出重要贡献的改革者和体改委。当我们在缅怀为新中国的成立付出流血牺牲的先烈时,同样也不要忘记曾经为崛起的中国做出贡献的改革者和体改委。

(三)经济学家在总结中国经济体制改革的历史时,应善待在改革一线直接指挥改革战役的体改委等部门。而对中国改革在通向成功之路上所必然付出的一些代价和做出的一些今天看来似乎不能理解的选择,要予以包容的态度,而不是简单的去和美国模式、俄罗斯模式进行对比,横挑鼻子竖挑眼。

(四)回忆过去的人和事是为了展望未来。在这里,我并不想表达恢复国家体改委的愿望,知道那不现实,但至少表达了在怀念体改委的同时,盼望发改委转型的心情。其实熟悉马凯主任的同志都知道,他是搞体改的出身,又曾经是著名的学者,应该说改革的意识和心力是足够的。

可中国有一句俗话叫“人在江湖,身不由已”。加上今年以来经济过热背景下的宏观调控,更使得市场化的投融资体制改革的环境并不成熟,发改委这艘“大船”掉头需要一个过程。对此,人们需要有耐心。