贺敬之的诗 【贺敬之回延安】贺敬之的《回延安》及其政治抒情诗

“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。千声万声呼唤你——母亲延安就在这里!”这是贺敬之先生的名作《回延安》里的诗句。这首以陕北信天游形式创作的诗歌,曾经在神州大地引起轰动,迅速传遍大江南北,以至于半个多世纪以来,贺敬之先生的《回延安》,大都被冠以当代“名家”“名篇”光彩夺目于中学国文课本的显要位置中,成为中学生必读课目之一,薪火相传,濡染莘莘学子。

笔者近期出差去了趟延安,虽身临其境却未能有诗人曾经的万丈豪情。在延安抗大宾馆休息期间,闲来无事再次阅读名作《回延安》,没有丝毫的激动和感慨,心里反而是一阵阵空虚,想调动情绪却感觉到有点矫情。即便是自作多情,绞尽脑汁,希望能从脑海中燃起一缕诗情,好像也是骚情未遂,死水微澜一般,实在摩擦不出半点擦枪走火般的激情。

既然搜肠刮肚也难产灵感,那就干脆熄灭蕴酿在内心的微弱感受,在梦中让千杯万杯的美酒在肠胃里继续发酵吧!半醉半醒之中,上下翻腾的只是南宋词人辛弃疾《丑奴儿》中的美词:“少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天好个秋。”

既然来到圣地,总不能空手而归,一无所获。匆匆忙忙之中,寒风凛冽之季,在主人的热情陪同下,我游览圣地,重登宝塔山,参观老一辈革命家旧址,感受博大精深的延安精神,虽为走马观花,浮光掠影,但手中紧握的相机频频曝光,留下宝贵足迹,以作永久留念。可谓红色寻访,圣地朝拜,继承优秀传统,争取更大光荣,不负革命老区人民的一片盛情。

重读《回延安》,自己虽是波澜不惊,但我能够理解诗人贺敬之先生当初的那番心情,那番不能抑制的热血沸腾——

心口呀莫要这么厉害的跳/ 灰尘呀莫把我的眼睛挡住了/ 手抓黄土我不放/ 紧紧儿贴在心窝上/……白羊肚手巾红腰带/ 亲人们迎过延河来/ 满心话登时说不过来/ 一头扑在亲人怀……

1956年初春,诗人回到阔别已久的延安,故地重游,思绪万千。这里是他曾经生活和战斗的地方,魂牵梦绕的第二故乡。诗人是吃延安的小米饭、喝延河水长大的,诗人在这里参加革命,锻炼成长,舞笔弄墨,宣传鼓动,诗文创作及政治生涯从这里起步,继而渐露头角,得到了毛泽东、周扬等名人的肯定、关注和扶持,从此声名鹤起,创作激情一发而不可收拾,以擅长驾驭政治抒情诗独步中国诗坛,并逐渐走上领导岗位。

如今诗人荣归故里,衣锦还乡,痛饮延河水,倾情宝塔山,不禁感触万千,心潮澎湃,于是写下了这首感情真挚、文字质朴、脍炙人口、风格独特的《回延安》。

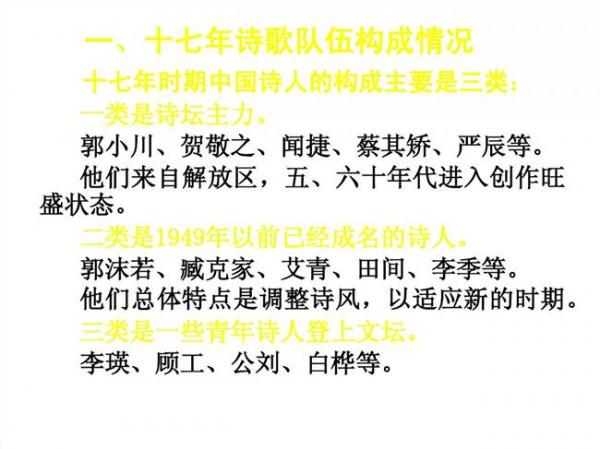

上世纪五十年代至六十年代初,真正有影响力、活跃于中国诗坛的也许只有两位诗人:一是贺敬之,一为郭小川,被时人誉为“诗坛双壁”。两位诗人生逢其时,炙手可热;双星闪耀神州,他人望尘莫及。

贺敬之先生的政治抒情诗数量很多,在当时产生过较大影响。今天,当我静下心来重读先生的旧作,实事求是地讲,总有昨日黄花之感。正如宋人言:“过时之物,曰明日黄花。”要说能够传承下来,让读者心悦诚服接受的作品也许就只有这首《回延安》了!

以这样的基调议论时代,以这样的文字评价革命前辈、诗坛巨匠,似乎不合时宜,有贬时代精神,对贺敬之先生也有不恭不敬之嫌,但作为一名读者、一名曾经将诗歌奉为“圣经”的文字爱好者,我必须真诚表达自己的认识,袒露自己的真实感受。

我不能人云亦云附庸风雅,更不能以假充真践踏诗歌,我想要表达的思想就是:任何人物、任何艺术,都要尊重历史,去伪存真,不拔高自己,不愚弄读者,不出卖良知,不以假声歌唱时代,不以谎言掩饰现实,这样才能做到对社会、对文字、对读者、对自己负责。

贺敬之先生的《回延安》,语言朴实无华,感情真挚动人。在这首诗里,诗人酣畅淋漓地抒发对延安母亲炽热的赤子情怀,从而也在感染着千千万万读者。全诗有鲜明的抒情层次:先写回到延安时的兴奋和激动,再回忆当年在延安的战斗生活情景,接着抒写与延安亲人欢聚的感人场面,再写延安十年来的巨大变化,最后赞颂延安在革命进程中的重大功绩,并展望它的美好前程。

《回延安》之所以感人,流传至今,正是体现在“真实”和“情感”上:延河水、宝塔山、杜甫川、柳林铺,延安的山山水水,一草一木;父老乡亲的热情款待,情牵梦绕蓦的激情岁月……延安老区的一切,充满着无限深情,氤氲为一幅幅诗情画意充满诗人的心灵,情有独钟,不得不发。

那是重逢的激情,是对往昔峥嵘岁月的回忆,是诗人对延安人民的感激之情。当诗人期待着“身长翅膀吧脚生云,再回延安看母亲”时,情感升华已经达到了高峰。诗意回荡在延安上空,也激荡在万千读者的心中。

在表现手法上,《回延安》构思精巧,比喻贴切。把延安比作母亲,将儿女离别后的眷恋思念、重逢后的喜悦激动、母亲对儿女的抚育之恩,儿女对母亲的涌泉相报,用真挚的情感之线贯穿起来,自然流露,朴实真切。其次,全诗采用陕北民歌“信天游”的形式,两行一节,反复咏唱,曲调悠扬,节奏活泼,极富地域特色。拟人、排比、夸张、比喻等修辞手法的熟练运用,更增强了诗的美感。

贺敬之的诗可分为两类:一是抒情短诗。这类作品一般是表现诗人对某些事物的感受,如《回延安》、《桂林山水歌》、《三门峡——梳妆台》、《西去列车的窗口》等。一是长篇政治抒情诗。主要表现政治生活中的重大事件和重要人物,如《放声歌唱》、《十年颂歌》、《雷锋之歌》、《中国的十月》等。我以为,贺敬之先生的抒情诗里,存有许多败笔,主要是虚假空洞和不顾现实而一味的粉饰太平,这是诗人和读者的双重悲哀。

近期,在网上看到一位诗人这样褒赞贺敬之的诗歌:“贺敬之的诗是时代的颂歌。他总是以敏锐的目光去抓取时代的最重大的事件、最主要的生活内容,而不去吟唱那些与人民无关的眼泪和悲伤。”

此言差也,倦客不敢苟同。“人民”为谁?“人民”泛指何物?“不去吟唱那些与人民无关的眼泪和悲伤”,此言更是难以服众。只要世界存在,只要地球还在转动,只要社会还在制造着悲剧,“眼泪”与“悲伤”必定与“人民”息息相关、荣辱与共。爱恨交加、喜怒哀乐,不是无缘无故的滋生,诗人如果不吟唱“人民”,那只有去歌颂“上层建筑”了。

请阅读贺敬之先生的名作《十年颂歌》中的篇章——

“请问呵,/——千里灾区何处有?/红旗下——/一片歌声笑声中!……/共和国呵,/ 这就是你/ 一九五九年的/ 壮丽的/ 面容!”“在我们/前进的道路上,/ 在我们/ 大跃进的/ 万马丛中:/有那么几个/ ‘心病’患者,/ 有那么几个/‘好龙’的叶公——/强大的东风/ 使他们/ 捧心闭眼,/ 群众运动的火焰/ 使他们/肉跳心惊——什么 ‘得不偿失’呀/什么‘太快、太猛’……/一样的现实/ 两样的眼睛。

/ 我们——/‘太快’地/改变一穷二白,/他们——要失掉资本主义的幻梦……/呵,不识庐山真面目/只因此心向右倾……”(引自贺敬之《放歌集》)

这样的诗句,这样不顾一切的“纵情歌唱”,已经不属认识上的“局限”性,而属怂恿虚伪,放纵吹牛,属人品问题了。

我们也清楚,在这个时候,彭德怀老总也苦吟着一首短诗:“谷撒地,薯叶枯,青壮炼铁去,收禾童与姑。来年日子怎么过?我与人民鼓与呼!”两者相比,云壤之别。诗人在多灾多难的时代里大唱颂歌,元帅却不惜身家性命为民请命,此情此景,真令人喟然长叹!孰是孰非,泾渭分明。

还有位诗人这样写道:“政治抒情诗抒写的是政治之情,然而政治不等于口号,口号也不能成为诗。贺敬之的政治抒情诗所以有着巨大艺术感染力,是因为他能够赋予抽象的政治性命题以具体生动的形象,以政治的“虚”来贯串、带动形象的“实”,又以形象的“实”使政治的“虚”变成可观可感的东西,从而造成了既动人心弦又给人美感的诗的境界。”

“政治不等于口号,口号也不能成为诗。”说得真好,一语中的。倘若成立,请君入瓮。请再阅读贺敬之先生的作品——

“呵!点起来!/ 点起来!——我们的千万座小高炉!”“看我们几千万钢铁大军,/ 伟大的创举——/‘小土群’!......”“一九五九年/ 八月的天空呵——此刻是更加纯洁,/ 总路线的灯塔,/ 更加光明!

/山,分外青,/ 旗,分外红。/历史的车轮,/ 更快旋转!/ 跃进的战马,/ 四蹄生风!/ ……呵!公社的红旗——/满天高举!/高炉的火光——/ 遍地熊熊!/ 千里烟云滚滚,/ 万里汗雨飞空! 定额呵——突破!/ 突破!......产量呵——上升!上升!……/ 右倾分子们! 他们是输定了!/ 现实,/对他们/ 那灰色的心/ 是这样无情……”(引自贺敬之《放歌集》)。

读此,我觉得此诗不光是假大空,甚至有点面目狰狞,不忍卒读了。“元方,此事你怎么看?”——这是诗吗?这是“政治口号”吧?这是大师贺敬之先生的作品吗?

记得华侨大学文学院教授、著名诗人、学者毛翰先生曾经这样质疑:“在饿殍遍野、万马齐喑的一九五九至一九六一年,面对着祖国人民遭受的如此巨大的灾难竟视而不见,毫无感触,仍然扯着嗓子高唱‘祖国笑容这样美’,这样的诗人是不是真正的诗人,难道不可以问一问吗?要是如此粉饰太平逃避现实的欺世之作的作者也能算真正的诗人,那心忧天下、魂系苍生、‘长太息以掩涕兮,哀生民之多艰’的屈原是什么呢?”

某位诗人说,贺敬之的诗是“以政治的‘虚’来贯串、带动形象的‘实’,又以形象的‘实’使政治的‘虚’变成可观可感的东西,从而造成了既动人心弦又给人美感的诗的境界。”

此话更是逻辑颠倒,概念模糊了。政治上已经“虚情假意”,岂能“贯穿”“带动”形象的真实?诗歌的主题早已扭曲,还能有望文字天翻地覆?有道是:上梁不正下梁歪。就让我们与贺敬之先生共鸣,共同《放声歌唱》吧——

我们六亿五千万的/ 革命大军,/ 在前进,/ 就是这样,/ 用我们的双手,/ 在实现/ 我们的理想!// 啊啊!——让我们/ 更响亮地/ 歌唱吧!/ 让我们的歌声/ 飞向今天和明天/ 世界上的/ 一切地方!// 胜利啊——人民!/ 胜利啊——社会主义!/ 胜利啊——我们伟大的祖国!/ 胜利啊——领导我们前进的党!(引自贺敬之《放声歌唱》)

虽然诗人声嘶力竭、不厌其烦地放声歌唱,给人的感觉却是水分太多,索然寡味。这不由让我想起诗人艾青在上世纪四十年代所写的诗作《我爱这土地》——

假如我是一只鸟, 我也应该用嘶哑的喉咙歌唱: 这被暴风雨所打击着的土地, 这永远汹涌着我们的悲愤的河流, 这无止息地吹刮着的激怒的风, 和那来自林间的无比温柔的黎明…… ——然后我死了, 连羽毛也腐烂在土地里面。 为什么我的眼里常含泪水? 因为我对这土地爱得深沉……

新旧相比,白纸黑字,真实情感与矫揉造作已是一目了然。艾青与贺敬之均为有影响的诗人,经典何是?谁经久不衰?读者心中自有定论。

我与诗人贺敬之先生素无私怨,也并非好事之徒。说实话,我孩童时代就喜好诗歌,也是读着贺敬之先生的诗歌长大的,继而对诗歌产生浓厚的兴趣,且影响着自己的一生。直至现在,我还是敬重贺敬之先生那份激情,那份执着,那份对诗歌的热爱和对诗歌创作的不弃不离。我也能理解诗人,其时代局限和创作局限不应该完全由诗人自己负责。我只是想实事求是地指出贺敬之先生作品的不足,以此为鉴,去伪存真,有益于后人的诗歌创作。

江山无恙,冬日趋暖。桃李不言,下自成蹊。

2013年元月22日于古都长安

注: 贺敬之,山东枣庄人,中共党员。1942年毕业于延安鲁艺文学系。历任鲁艺文工团创作组成员,华北联大文学院教师,中央戏剧学院创作室主任,《人民日报》文艺部副主任,文化部副部长兼文学艺术研究院院长,中共中央宣传部副部长,文化部代部长。

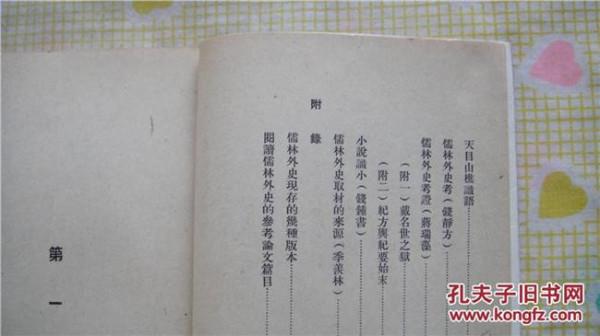

中国文联第四届委员,中国作家协会第一、二、三、四届理事及第三届副主席、书记处书记、第五届名誉副主席,中国戏剧家协会第三、四届常务理事,中共第十二、十三届中央委员,全国第七届人大常委。40年代开始发表作品。著有诗集《放歌集》、《贺敬之诗选》,评论集《贺敬之文艺论集》,长诗《回延安》、《放声歌唱》、《雷锋之歌》、《中国的十月》等。

歌剧剧本《白毛女》(参加执笔,马可作曲,已公演)获1951年斯大林文学奖金。