林微因别丢掉 谈林徽因的《别丢掉》与《忆》二诗

一、 诗人徐志摩在1931年11月19日飞机意外逝世后,让当时文坛中他的朋友、学生们先是惊愕,感叹他英年辞世,继而是悲伤(注一)。大家为了悼念他,也陆陆续续发表了不少文章。我们透过这些文章,可以深入地认识他是一个怎样的人。

最起码,我们可以认识到他的朋友、学生们怎样看待他。其中最引起我注意的有两个人,一位是他中学同学郁达夫先生,另外一位就是林徽因。郁先生在徐志摩逝世后写了一篇悼文,文章名叫《志摩在回忆里》。

而在徐志摩逝世四周年纪念,他又写了一篇名为《怀四十岁的志摩》的文章去追悼他的同窗好友。无独有偶,林徽因在徐志摩逝世后不久,即12月7日发表了《悼志摩》一文,文末她还特别提到她父亲林宗孟先生意外逝世时,徐志摩即在她发表这篇悼文的同一份报章上撰《伤双栝老人》一文哀悼他的父亲。

与郁达夫先生一样,林徽因也是在徐志摩逝世四周年的纪念日又写了一篇《志摩去世四周年》的文章追悼徐志摩。郁先生之所以这样做,当然是他与徐志摩在青少年时已建立起友情,后来各自留学后回国又同在文坛活跃引为志同道合有关。

而林徽因呢?我们毕竟异常好奇地兴起了下面的疑问:徐志摩真的就这样让她难忘吗?当然,假如你认定了林徽因与徐志摩曾发生过比一般友情更进一步的爱情关系的话,那么,这个“疑问”对你来说当然只能算是一个假议题!

但是,林徽因在徐志摩逝世后不久,也就是1932年正月一日写给胡适之先生的信末有这样的话,她说:“这几天思念他得很,但是他如果活着,恐怕我待他仍不能改的。

事实上太不可能。也许那就是我不够爱他的缘故,也就是我爱我现在的家在一切之上的确证。志摩也承认过这话。”在这一封信之前,也就是1931年,林徽因一共写了九首诗,我仔细地反复研读过这九首诗,发现林徽因非常委婉、但却很明确地拒绝了徐志摩对她的再度追求,尤其是《那一晚》一诗,更明确地指出,她们两人的感情只能回到“当年的边境”而已(注二)。

然而半年多之后,也就是1932年的夏天与初秋,这时徐志摩已经逝世超过八个多月了,林徽因才开始真正面对徐志摩对她的真情,而连结起自己与徐志摩的不幸早逝种种,渐渐地让她产生了“愧对真情”的心理变化,《别丢掉》一诗便是在这种心理背景下完成的。

接着没多久的中元节(七月半)她又写了一首《莲灯》的悼亡诗去悼念徐志摩(注三)。事实上,徐志摩逝世后,她似乎已经失去了创作诗歌的动力,从1931年11月19日开始,直至1933年11月19日她发表悼念徐志摩的悼亡诗《秋天,这秋天》止,这两年间,她只写了《别丢掉》、《莲灯》、《雨后天》、《中夜钟声》与《微光》五首诗而已。

这种丧失创作动力的现象,一直到1933年年岁终她写出《忆》之后才改善。也就是说,她把诗歌原创与对徐志摩的回忆二者紧密地结合起来,于是便开始了她中、后期诗歌创作。

并且这中、后期的诗歌,完全不同于她前期的诗歌风格。这种独特的风格,便是建立在对徐志摩的种种回忆上。在我们疏释《别丢掉》与《忆》二诗之前,让我们先来欣赏一下她这两首诗。

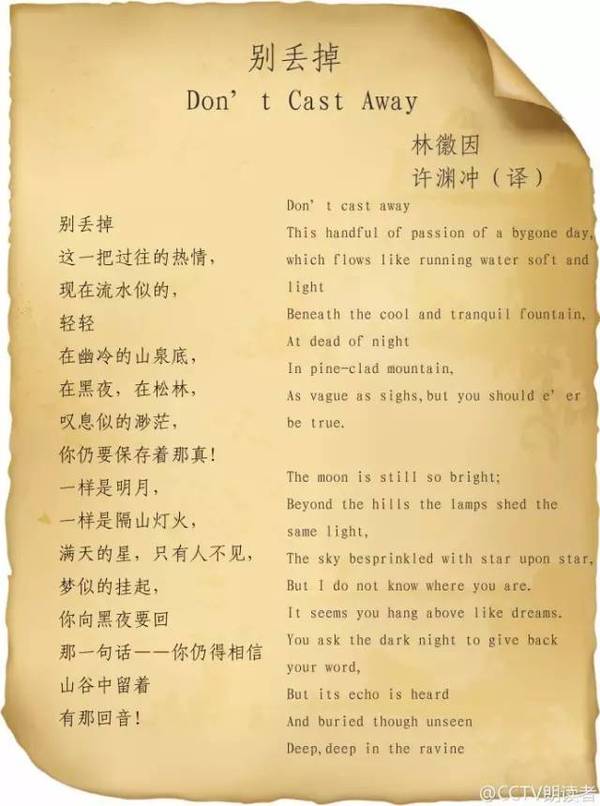

《别丢掉》 别丢掉 这一把过往的热情, 现在流水似的, 轻轻 在幽冷的山泉底, 在黑夜,在松林, 叹息似的渺茫, 你仍要保存着那真! 一样是月明, 一样是隔山灯火, 满天的星, 只使人不见, 梦似的挂起, 你问黑夜要回 那一句话 — 你仍得相信 山谷中留着 有那回音!

写于1932年夏,发表于1936年3月15日《大公报?文艺副刊》 《忆》 新年等在窗外,一缕香, 枝上刚放出一半朵红。

心在转,你曾说过的 几句话,白鸽似的盘旋。 我不曾忘,也不能忘 那天的天澄清的透蓝, 太阳带点暖,斜照在 每棵树梢头,像凤凰。 是你在笑,仰脸望, 多少勇敢话那天,你我 全说了, — 像张风筝 向蓝穹,凭一线力量。

写于1933年年岁终,发表于1934年6月《学文》1卷2期 二、 《别丢掉》是徐志摩逝世约八个月后林徽因所写的第一首诗,这首诗写成后并没有马上发表,差不多四年后才刊登在《大公报?文艺副刊》。

为什么写出一首诗之后要等到四年后才刊登?是不是这首诗正如一般人所说的“爱情诗”?难道真的是诗歌中的内容太敏感了而不敢马上发表?会不会只是像她所推崇的英国浪漫派开山祖华兹华斯写成《水仙花》而不急着发表一样?这首诗使用了“你”与“我”的对偶性来展开诗意。

但是,诗中的“我”却隐身于诗歌背后,并不明确,必须透过层层的分疏才能确定下来。“你”则在诗中使用了三次,第一次出现跟“真”字紧密连结在一起-“你仍要保存着那真”。

是谁仍要保存着那真?林徽因在她的《悼志摩》一文中有以下的一段话,她说: “志摩的最动人的特点,是他那不可信的纯净的天真,对他的理想的愚诚,对艺术欣赏的认真,体会情感的切实,全是难能可贵到极点。

他站在雨中等虹,他甘冒社会的大不韪争他的恋爱自由;他坐曲折的火车到乡间去拜哈代,他抛弃博士一类的引诱卷了书包到英国,只为要拜罗素做老师,他为了一种特异的境遇,一时特异的感动,从此在生命途中冒险,从此抛弃所有的旧业,只是尝试写几行新诗——这几年新诗尝试的运命并不太令人踊跃,冷嘲热骂只是家常便饭——他常能走几里路去采几茎花,费许多周折去看一个朋友说两句话;这些,还有许多,都不是我们寻常能够轻易了解的神秘。

我说神秘,其实竟许是傻,是痴!事实上他只是比我们认真,虔诚到傻气,到痴!他愉快起来他的快乐的翅膀可以碰得到天,他忧伤起来,他的悲戚是深得没有底。

寻常评价的衡量在他手里失了效用,利害轻重他自有他的看法,纯是艺术的情感的脱离寻常的原则,所以往常人常听到朋友们说到他总爱带着嗟叹的口吻说:“那是志摩,你又有什么法子!”他真的是个怪人么?朋友们,不,一点都不是,他只是比我们近情,近理,比我们热诚,比我们天真,比我们对万物都更有信仰,对神,对人,对灵,对自然,对艺术!

朋友们我们失掉的不止是一个朋友,一个诗人,我们丢掉的是个极难得可爱的人格。

” 林徽因在这篇悼文中最主要的是要突显出徐志摩的人格特质,这种难能可爱的人格特质就是不做作,绝对排除任何矫情虚伪,是纯真!林徽因在这篇悼文的前面谈到徐志摩的诗时即说:“志摩认真的诗情,绝不含有丝毫矫伪,他那种痴,那种孩子似的天真实能令人惊讶。

”其实正因为徐志摩的“真”,所以他的诗才不会有任何矫伪!我在《谈林徽因的〈笑〉与〈深笑〉二诗》一文时已清楚地阐释林徽因的《深笑》的深层意义正是要突显徐志摩这种纯真的性格,“深笑”之所以为“深”,正是徐志摩的独特人格特质!

大家可以去读一读该文的详细论证。 《别丢掉》一诗除了“真”为徐志摩所特有的人格特质之外,还有“隔山灯火”一语也曾出现过在林徽因的散文《蛛丝与梅花》中,文章上说:“初是有个朋友说起初恋时玉兰刚开完,天气每天的暖,住在湖旁,每夜跑到湖边林子里走路,又静坐幽僻石上看隔岸灯火,感到好像仅有如此虔诚的孤对一片泓碧寒星远市,才能把心里情绪抓紧了,放在最可靠最纯净的一撮思想里,始不至亵渎了或是惊着那‘寤寐思服’的人儿。

那是极年轻的男子初恋的情景,——对象渺茫高远,反而近求‘自我的’郁结深浅——他问起少女的情绪。”林徽因文章里“初是有个朋友”这一句子中的这个“初是”讲的是1921年10月之后,她自己已经离开英国返回中国,而句子中所说的“有个朋友”正是仍留在英国剑桥继续学习的徐志摩!

至于文章中的“隔岸灯火”,只不过就是《别丢掉》一诗中的“隔山灯火”变换一个字而已。

所谓的“湖”指的就是拜伦潭,这在徐志摩的《再别康桥》与林徽因的《记忆》二诗都曾着墨,尤其林徽因这首《记忆》,我在2008年写出《此情可待成追忆 - 谈林徽因的〈记忆〉与李商隐的〈锦瑟〉二诗》一文详细讲解这首诗。

《记忆》一诗中的“夜”、“月明”、“星”、“梦”等意象与景象,显然与《别丢掉》一诗重叠,而《别丢掉》一诗中的“夜”、“情绪”与“渺茫”则又与《蛛丝与梅花》重叠,这当然不会是偶然的,之所以会这样,无非就是1932年的《别丢掉》与1936年散文《蛛丝与梅花》以及《记忆》一诗中所指涉的无非就是同一个人,这个人就是徐志摩!

先确定了诗中的“你”是徐志摩之后,我们即能明白《别丢掉》这一首诗是诗歌主述人写给已经逝世了整整八个月的徐志摩,也是徐志摩逝世后她所写的第一首诗!

《别丢掉》是结构非常简单然而又非常严密的一首诗,全诗事实上是由两个感叹句组成,那就是“你仍要保持着那真!

”与“你仍得相信/山谷中留着/有那回音!”。诗歌一开始便使用了祈使句、请愿句,即祈盼、请求对方 - 你 - 不要丢掉这一把热情。即使这一把热情虽然已经成为“过往的”,但是,诗歌主述人仍祈盼、请求对方别丢掉。

为什么?诗歌主述人在诗歌的结尾处给出了充分的理由 – “你仍得相信/山谷中留着/有那回音!”“热情”指的是什么?徐志摩的热情具体的讲的是什么?这是必须首先要解释清楚的。胡适之先生在《追悼志摩》一文中如此说: “谁也想不到在这个最有希望的复活时代,他竟丢了我们走了!

他的《猛虎集》里有一首咏一只黄鹂的诗,现在重读了,好像他在那里描写他自己的死,和我们对他的死的悲哀: 等候他唱,我们静着望, 怕惊了他。

但他一展翅 冲破浓密,化一朵彩雾: 飞来了,不见了,没了!

! 像是春光,火焰,像是热情。 志摩这样一个可爱的人,真是一片春光,一团火焰,一腔热情。现在难道都完了? 决不——决不——” 林徽因《别丢掉》一诗中所说的“热情”正来自胡适之先生的悼文!

一如她在《你是人间的四月天》中的“笑响点亮了四面风”来自梁实秋先生哀悼徐志摩的文章《关于徐志摩》“一个能使四座并欢,并不专靠恭维应酬,他自己须辐射一种力量,使大家感到温暖,徐志摩便是这样的一个人。

我记得在民国十七、八年之际,我们常于每星期六晚在胡适之先生极斯菲路寓所聚餐,胡先生也是一个生龙活虎一般的人,但于和蔼中寓有严肃,真正一团和气使四座并欢的是志摩。

他有时迟到,举座奄奄无生气,他一赶到,像一阵旋风卷来,横扫四座。又像是一把火炬把每个人的心都点燃,他有说,有笑,有表情,有动作,至不济也要在这个的肩上拍一下,那一个的脸上摸一把,不是腋下夹着一卷有趣的书报,便是袋里藏着有趣的信札,弄得大家都欢喜不置。

自从志摩死后,我所接触的还不曾有一个在这一点上能比得上他。”梁实秋先生长长的一整段话,林徽因只花了“笑响点亮了四面风”八个字就能更形象化地把徐志摩的特色表达无遗!

徐志摩的“热情”具体地指向两个方面:一、创作中国浪漫派诗歌。二、对寤寐思服、渺茫高远的林徽因的感情之执着。可惜的是,这“热情”在1932年夏天林徽因写《别丢掉》一诗时却已成为“过往的”。

为什么?诗歌主述人明确无疑地使用文学上的对比(contrast)让我们具体地知悉“斯人已逝”,他已从存在走向不存在,消失于比“刘郎已恨蓬山远,更隔蓬山一万重”还要更遥远而不可及的彼岸!

现在,他以及他的热情都随着流水般逝去无踪,轻轻地流淌在幽冷的山泉底,流淌在黑夜里,流淌在松林间!他生命中对诗歌创作与对爱情的执着,从他的逝世(1931年11月19日)计算起,到现在已半年多了,具体真实的热情已转变成为抽象虚无!

留下来的,只剩下轻轻流淌在幽冷的山泉底、在黑夜里、在松林间的流水,不舍昼夜地柔声低语,似乎感喟叹息着那渺茫幽远。“逝者如斯乎!”一方面说的是时间,另一方面则说的是人,那一个人正是充满着热情的徐志摩。

尽管是如此,但是,诗歌主述人却祈盼着你、请求你仍然要保持着那真! 诗意还没有完整起来。诗歌主述人虽然确切地知悉“斯人已逝”(“只使人不见”),但是,她写《别丢掉》一诗的那一个夏夜里,月明如昔,隔山灯火如昔(“山”指的是北京的香山,也叫西山。

)繁星满天也如昔,纵使斯人已不见踪影,可是,你和我原初誓言、远处的梦并不会褪色,仍会像彩虹般灿烂,(参读徐志摩《再别康桥》“沉淀着彩虹似的梦”。

)并且仍然会永垂天壤间!“创作诗歌”与“落实爱情”不就是他们原初的誓言、原初的梦吗?(注四)诗歌主述人在这首诗里坚定地告诉徐志摩,我会继续创作浪漫派诗歌,至于“落实爱情”,你也不要失望,请不要向黑夜要回“我爱你”这一句话,因为你必须相信,我不会愧对真情,我也深深地爱着你,正像山谷中留着那回音一样!

所以,你千万别丢掉这过往的热情,你仍要保持着那真,好吗?因为,我爱你,我还深深地爱着你!

三、 《忆》是林徽因诗歌从前期向后期过转的重要分界线的一首好诗。本来,徐志摩逝世后,她的诗歌创作似乎已失去了动力,直至1933年岁末,她写出《忆》这首诗之后,她便把自己的诗歌基调确定了下来。

不难发现,尽管徐志摩已离她远去,但是,她通过回忆(recollection),便能将当前时空中的人、事、物、情景等等与逝去的种种,在宁静中重新结合起来,甚至她常常运用她的想象力去超越现实的限制,回到时空揆隔的剑桥去,所以,林徽因在1933年之后的诗,大体上都是以回忆为主轴。

而这首诗也像《别丢掉》一样使用“你”与“我”的对偶性去展开诗意。 诗的第一段写岁末怀人,而所怀的人早已在两年多前远逝!诗歌主述人可能如此想,假如你还在的话,在这岁末新年将至的假日里,我面对的也许就不仅止是面前仍未盛放的红花与这红花缕缕的芳香,你会寄来片言只字吗?你会寄来一首新诗吗?这难道是不可能的吗?然而,你却突然地闯出我们这共同的世界,沉入永远的静寂中!

当前所有的除了这岁末的红花之外就是记忆中你曾说过几句话,这几句话,正想鸽子般在我的心中盘旋着,挥之不去! 诗的第二段写诗歌主述人因为上面所说的那几句话让她记忆的翅膀回到从前。

那是一个澄清透蓝的四月天,暖和的太阳照在每棵树的树梢头上,色彩美丽像七彩缤纷的凤凰。是不是在这日丽风和、云淡风轻的早春黄昏让你把积压在内心深处的几句话非说出来不可吗?你知道这几句话对我是多么的震撼、多大的冲击吗?我,不曾忘,也永不能忘!

究竟是哪几句话?诗意继续向前推进。诗的第三段写诗歌主述人最难忘记的是你仰脸向着蓝天的嘹亮笑声,那么真,那么纯,又那么动人!更不能忘的是,那天,你和我,把多少勇敢话全说了,彼此真诚相对,毫无保留!

坚毅果敢的誓言正像奔向蓝穹的风筝,这一长根线牵住天穹,千万别错看了它的力量,因为天地间认得方向,风,更会把它送向蓝穹,逍遥在太阳边,渺茫如白云般飞动,越飞越高,凭藉的是一线力量!

(注五) 四、 《别丢掉》与《忆》是林徽因的诗歌由前期迈向中期最重要的两首抒情诗歌。徐志摩在1931年11月19日飞机意外逝世后,整整超过半年时间,林徽因没有写出半首诗,她似乎失去了诗歌创作的意愿。

依我的分析,林徽因在徐志摩还活着的时候,她是从来没有真正面对过自己内心深处对徐志摩的爱有多深,一直到徐志摩逝世后的初期,正如我在前文中引述的-她在1932年正月一日写给胡适之先生的信上仍说:“这几天思念他得很,但是他如果活着,恐怕我待他仍不能改的。

事实上太不可能。也许那就是我不够爱他的缘故,也就是我爱我现在的家在一切之上的确证。志摩也承认过这话。”半年时间过去了之后,她才清楚知悉,徐志摩是真正离她远逝了,过去如生龙活虎的一个人,竟然就这样被绝对的沉默所取代!

由于徐志摩是从南京坐邮政飞机赶返北平赴她的讲演会而失事的,所以,她更因此而内疚自责,她悔恨,她悲伤,她孤独,她绝望,我推断,在她的内心深处,她会觉得徐志摩之所以会惨故跟她自己脱不了关系,发展到后来,甚至她会认为正是自己害了徐志摩!

于是,她才开始真正面对徐志摩对她的真情,经过了整整八个多月沉淀,她写成了《别丢掉》这一首诗。正如她后来在一篇谈论诗歌的散文《究竟怎么一回事》所说的“忠于情感,又忠于意象,更忠于那一串刹那间内心整体闪动的感悟。

”一样,她把那属于她自己情感的、主观的、所体验了解到的内心世界与理智的、客观的所体察辨别到的自然世界通过一个不断锤炼消融的历程,而最终紧密地结合起来,并且臻至一种高度的冥合境界。

《别丢掉》就是在这样的一种创作历程中完成的。在这一首诗里,她果敢地说出,我没有愧对真情!你不要向黑夜要回那一句“我爱你”的话,因为你仍得相信,这就像山谷的回音一样“我爱你”是永不会变的!

是的,我爱你,我仍深深地爱着你!这便是这一首诗最明确的答复,剖析出她内心深处的心声,这心声便是:我没有愧对真情! 我在文章的第二段曾说,“这首诗使用了‘你’与‘我’的对偶性来展开诗意。

但是,诗中的‘我’却隐身于诗歌背后,并不明确,必须透过层层的分疏才能确定下来。”林徽因在1932年夏天写这一首诗时,她的本来名字还叫做“林徽音”而非林徽因,这样一来,《别丢掉》诗中的“山谷中留着/有那回音!

”这一“回音”,不正是“林徽音”的“徽音”的修辞学的双关语?是不是诗人林徽因她要在诗中告诉徐志摩,回应“你向黑夜要回/那一句话”的人不是别人而就是我?是不是正因为这样林徽因写出这一首诗一直要等到快四年后才敢发表?难道朱自清先生在同一年、也就是1936年在他的《新诗杂话?解诗》中疏释《别丢掉》一诗的文章上说:“这是一首理想的爱情诗”是一锤定音之说?(注六)事实上,林徽因在徐志摩逝世后的翌年1932年曾写出三首诗,其中最早的一首诗写于1932年夏的《别丢掉》,另外一首诗写于七月半初秋中元节的《莲灯》,以及最后一首写于十月一日的《雨后天》。

《莲灯》发表于1933年三月三日《新月》四卷六期,《别丢掉》与《雨后天》则同时发表于1936年三月十五日《大公报?文艺副刊》,相距写出的时间有四年之久!但是,1944年她在四川李庄写出哀悼三弟林恒为国捐躯死于抗日空战的一诗《哭三弟恒》,也是相隔四年后才发表(1948年五月发表于《文学杂志》二卷十二期)。

是不是徐志摩的逝世正像林徽因的三弟林恒的逝世对她所造成的伤痛一样以至于她写出的诗歌也缺乏发表的意愿?如果说一切好诗都是“强烈感情的自然流露”的话 (The spontaneous overflow of powerful feelings.

),那么,徐志摩的《再别康桥》无疑便是中国现代诗歌中最好的一首!

因为这一首诗不管表层的意义是写离别,或深层的意义则是写情感被遗弃与死亡,无疑都是一种“强烈感情”。这种强烈感情是徐志摩在1928年8、9月间重访剑桥时心中所呈现出来的,但是,徐志摩却把这种强烈感情经过沉思的过程而不断地内在化,一直到1928年11月6日在由欧返国的船上,他一个人在宁静中通过沉思与想像在回忆中再把它重现而写出来。

(It takes its origin from emotion recollected in tranquillity.

)诚然,林徽因的《别丢掉》也是中国现代诗歌中最好的一首短诗之一,1931年11月19日徐志摩意外逝世,对她来说,当然产生一种内心的伤痛。

这种内心的伤痛,不就是一种强烈感情?是不是林徽因也像徐志摩写他的《再别康桥》一样,经过了八个多月的沉思想像的内在化过程才把这种强烈感情透过浪漫派诗歌的创作历程自然流露出来?《别丢掉》是不是也像《再别康桥》一样“导源于宁静中回忆所得来的情思”?徐志摩与林徽因所敬仰的英国浪漫派奠基者诗人华兹华斯创作他的I wandered lonely as a cloud(《水仙花》)一诗起始于1802年4月15日星期四与她的妹妹多罗茜外出访友在散步回家途中所见到的水仙花引发诗兴,但要到等待到1804年才把当时所见、所思、所感写出来。

诗写成后,还要等待到三年后1807年才刊布于世。是不是林徽因的这首《别丢掉》也仿效他?凡此种种,似乎很难让我们轻易地只根据这首诗的文字表层意思便得出这是一首“理想的爱情诗”的结论!

五、 1932年林徽因写出了《别丢掉》、《莲灯》与《雨后天》这三首诗后,接着她在1933年一共写出了四首诗,那就是《中夜钟声》、《微光》、《秋天,这秋天》与《忆》。

《秋天,这秋天》明确是悼念徐志摩逝世两周年纪念的一首长诗。这从她在1933年十一月写给沈从文先生的信可以知悉。信上说:“十一月的日子我最消化不了,听听风知道枫叶又凋零得不堪只想哭。

昨天哭出的几行勉强叫它诗日后呈正。”明确地,1933年十一月,林徽因只写过《秋天,这秋天》一首诗而已!“是什么做成这十一月的心,/十一月的灵魂又是谁的病?”说不清,斩不断,理还乱!

距离徐志摩逝世已整整十三年了,她在1944年初冬在四川李庄写的《十一月的小村》还在问!内心许多说不出的寂寞悲伤,是否只能用诗歌把它写出来?从《别丢掉》到《秋天,这秋天》这六首诗,除了《雨后天》之外,其他五首的基调都是悲伤的。

但是,1933年年岁末等到她完成了《忆》一诗之后,她把她的诗歌主轴安顿在对徐志摩的种种回忆之后,她的诗歌就不单止表达内心的悲伤而已,因为对过去的人、事、物、情景等的回忆也可以是中性的,甚至也不排除温馨甜蜜等的感觉。

像1933年的《忆》这一首诗,1934年《你是人间的四月天》,1935年的《灵感》与《城楼上》,1936年的《深笑》、《风筝》、《记忆》、《静院》、《昼梦》、《冥思》、《你来了》与《山中》、《年轻的歌》等诗莫不表达了她与徐志摩过去确曾拥有过温馨甜蜜的时刻,尤其是涉及在英国伦敦与剑桥的种种回忆为然!

事实上,《忆》这一首诗是一个开端,在这首诗中,林徽因首次在她的诗里表达了并不是徐志摩单方面对她的追求与爱,而明确地是双方面的,“多少勇敢话那天,你我/全说了”,《山中》一诗就更具体化,“当时黄月下共坐天真的青年人情话,相信/那三两句长短,星子般仍挂秋风里不变。

”“青年人情话”而又是“三两句长短”除了是“我爱你,爱你”之外,还有其它可能性吗?这难道不是他们在英国伦敦与剑桥时温馨与甜蜜的回忆?由《别丢掉》的“回音”,发展到《忆》的“勇敢话”,再发展到《山中》的“三两句长短”,其间的脉络还不够清楚吗?我想,只要你细心去读这些诗歌,对于他们的初恋故事,你会发现这毕竟是有迹可寻的!

而《别丢掉》与《忆》无疑就是林徽因诗歌发展最关键的两首诗!

假如说《别丢掉》是林徽因在徐志摩逝世后八个月重新面对徐志摩对她的真情而有的心声的话,那么《忆》便是林徽因树立起她后来诗歌风格在于对徐志摩的种种回忆上的确证。人的心声不就是一种强烈感情的内在语言?浪漫派的诗歌又岂能离开了宁静中回忆所得来的情思? 六、 “写诗究竟是怎么一回事?”是1939年2月5日林徽因在《今日诗论》一卷六期发表《究竟是怎么一回事》一文中开首的一句话。

其实这是林徽因继徐志摩之后公开宣示浪漫派诗歌理论的重要文献之一。

当时中国文坛对徐林诗歌根源于英国浪漫派知道得非常有限,并且对华兹华斯与柯尔律治的诗歌理论也不甚了了。即使是现在,大家对徐志摩与林徽因的诗歌仍以讹传讹地认为他们两人写的是爱情诗,这真是极大的误解!

从林徽因《究竟是怎么一回事》一文可以窥见,浪漫派诗歌,不管是歌咏自然或倾诉心声,事实上就是一种抒情诗,并且是一种民谣体的抒情诗。林徽因也和徐志摩一样,是严格依循华兹华斯的诗歌风格的,而理解华兹华斯的诗歌风格的特点最卓越的见解莫若柯尔律治所归纳出的六大点:一、语言极度纯粹。

二、思想感情明智而强烈。三、每个诗行、诗节,既有独到之处,又有力量。四、完全忠实于自然界中的形象。

五、沉思中,包含同情,深刻而精致的思想中带有感伤。六、想象力丰富。(注七)不难见出,林徽因所创作的诗歌无不以这六大点作为其创作的最高指导准则。“爱情诗”云乎哉?我曾非常用心去研读林徽因的每一首诗,除了她1947年所写的《给秋天》一诗之外,竟没能发现有任何一首可以称之为“爱情诗”!

《给秋天》中的“秋天”就是徐志摩的同义语,那么,所谓“给秋天”,也就是说“给徐志摩”的意思。林徽因出名的秋诗有三首,那就是《秋天,这秋天》、《红叶里的信念》与《给秋天》。

我们从1933年的《秋天,这秋天》,到1937年的《红叶里的信念》,“秋天”一词在林徽因的诗歌里,仍具备着“客观”意义,然而这个客观意义也被她拟人化、诗化了,但是,作为四季之一的意义还在。

但是,到了1947年,林徽因写出了《给秋天》之后,“秋天”已完全是“主观”意义,因为“秋天”就是徐志摩的同义语!也就是说,原先是他们在秋天里的悲伤故事,到后来竟然完全转变成林徽因与秋天的苦恋!

《给秋天》变成了《恋曲1947》,只不过这却是一首悲伤的恋曲,因为跟她恋爱的对方只存在于诗歌的世界里,这就是诗人林徽因的悲哀!《红叶里的信念》上说:“寻觅从未曾寻过的梦”,1921年四、五月他们在康桥的初恋故事,发展到后来,竟变成了一个完全不可能的梦,林徽因在《秋天,这秋天》认为是“冷雾迷住我的两眼”,在《给秋天》里说是“竟未觉察凄厉的夜晚,已在背后尾随”,于是徐志摩的理想落了空,甚至拖着这沉重的步伐走向了生命的尽头。

梦在哪里?为什么会有这么多人相信梦?林徽因说:“越是山中奇妍的黄月光/挂在树尖,越得相信梦”,然而我们要问:根源于梦的诗歌,会不会只是一个人的呓语、甚至只是谎言?林徽因自己不就说过“梦里斜晖一茎花是谎”吗?徐志摩从未寻到过的梦,到了1947年,林徽因竟然会继续追寻,这难道不是一种悲哀?假如我们说,徐志摩所执着的这个无从实现的梦,一直迫使他非发而为诗歌不可的话,那么,他生命的悲剧似乎是无可避免的,因为爱情毕竟是需要两个人一起努力才可能使梦境成真的。

但是,林徽因却同样执持着这个已完全不可能实现的梦,让他们的爱情在诗歌的世界里重生,这难道不是更大的悲哀?是不是她一直生活在一种极端的内疚、自责、悔恨、悲伤与绝望之中,所以她才会将他们未完成的梦寄托在诗歌的世界里?诗歌的世界是真实感情之所在,但是真实的世界毕竟就是我们体切地活着的这个形而下的物质世界!

1947年,真实的世界里又哪存在着真实的徐志摩呢?正因为是这样,才让我读出她诗歌中的内疚、自责、悔恨、悲伤与绝望。这真是一种悲伤的畸恋!我深深地为他们感到悲哀。显然地,1947年徐志摩已逝世16年了,假如跟你相恋的人早已不存在的话,那么,《给秋天》还能说是“爱情诗”吗?同样的道理我们去检视《别丢掉》,我们通过论证与分析得悉诗中的“你”正是徐志摩,但是,林徽因写《别丢掉》一诗时,徐志摩已逝世整整八个多月了,假如我们相信朱自清先生的分析说它是一首“理想的爱情诗”的话,那么,这岂不就等于说林徽因跟一个逝世的人相恋吗?事实上,像《给秋天》与《别丢掉》这一类的诗歌根本就不是“爱情诗”,说它们是“悲情诗”也许更恰当一些!

有趣的是,像徐志摩的《偶然》与《再别康桥》也同样被认为是“爱情诗”,而事实上这两首诗的写作背景都是在徐志摩与林徽因的短暂初恋消失后的作品,尤其是《再别康桥》更进一步指控林徽因毁约和伤透了他的心,试问这怎么可能会是“爱情诗”?准此可见,要恰当去理解一首诗殊非易事。

1939年林徽因解答了“写诗是这么一回事”,我殷切地期待日后有人能回答“读诗是怎么一回事”这个问题! 我常想,生命真是一个不可解的连环,像诗人林徽因这样文心细密的人,可说是最擅长于去告诉别人生命的本质之不幸与悲伤。

从1930年开始,她便感染的当时被认为是绝症的肺结核病,终其一生她都跟这个致命的顽疾相抗,尤其是1947年,根本可说是形容枯槁瘦骨嶙峋!

而从1931年11月19日徐志摩因为是赴她的约而飞机意外逝世,这在心灵上让她寻不到解套的方法,这困惑与悲伤便一直缠着她,直至1955年4月1日逝世才真正摆脱掉。我也常想,假如她不擅长写诗的话,那么,也许这种悲伤就会跟普通人一样随时间的流逝而淡化。

但是,她不单止擅长写诗,更擅长于写微观世界中的悲与喜,由于她所宗奉的浪漫派又特别强调回忆(recollection),再加上徐志摩飞机意外后,梁思成先生捡回一块失事飞机的残骸木板,她终其一生都将这块木板挂在她自己的卧室中,这岂不是每天晚上都提醒她“徐志摩就是来赴我的约去世的”?像这样长期忍受着肉体与心灵双重煎熬的人,真可说是不幸之至!

难怪她会在1947年写出《死是安慰》这一种诗,诗中更明确地说出:“死是尽处,不再辛苦”。假如说徐志摩在英年逝世让人深觉何其不幸的话,那么,像林徽因形容自己的“生”只不过就是泥般沉重的串串脚步(林诗《死是安慰》:“生是串脚步,/泥般沉重”),试问这又何幸之有?最后,我特别想提到的是,《忆》这一首诗,最让我激赏的是“心在转”这一句,她可以从新年快到了家中的红花,一转就转到不知道那里去了,真是厉害!

1936年她心在转,一转就转到了他们的康桥,所以她写下了她最好的一首诗《无题》,我也以这一首好诗来结束本文的论述。她如此写: 什么时候才能有 那一片静, 溶溶在春风中立着, 面对着山,面对着小河流? 什么时候还能那样 满掬着希望; 披拂新绿,耳语似的诗思, 登上城楼,更听那一声钟响? 什么时候,又什么时候,心 才真能懂得 这时间的距离;山河的年岁; 昨天的静,钟声 昨天的人 怎样又在今天里划下一道影? 廖钟庆写于诗人徐志摩先生八十周年逝世纪念日,时维2011年11月19日 注释: 注一:参胡适《追悼志摩》一文。

注二:请参阅拙文:月如无恨月常圆-谈徐志摩的《两个月亮》与林徽因的《那一晚》二诗。

注三:请参阅拙文:为伊消得人憔悴 — 谈徐志摩的《雪花的快乐》与林徽因的《莲灯》二诗。 注四:请参阅拙文:徐志摩《再别康桥》试释第二节。 注五:参阅林徽因《风筝》一诗,《林徽音文集》,pp142-144,台北天下远见出版社,2000年。

注六:参阅朱自清《新诗杂话?解诗》一文,他说:“这是一首理想的爱情诗,托为当事人的一造向另一造的说话。” 注七:cf.Biographia Literaria, Chapter 22 by Samuel Taylor Coleridge, 1817