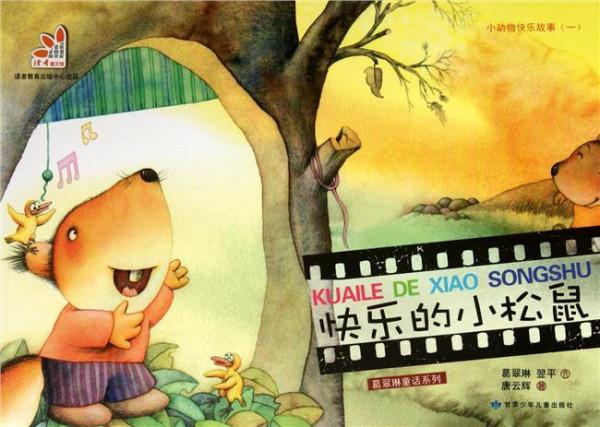

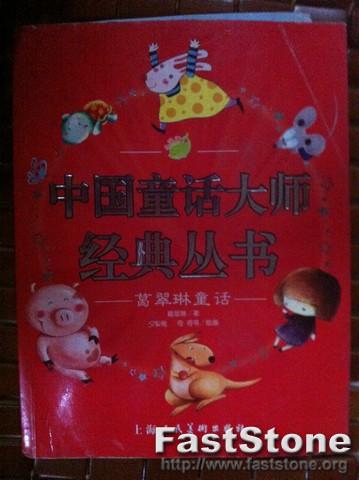

葛翠琳童话 葛翠琳与中国童话创作

在中国童话的发展进程中,葛翠琳是一位具有重要影响的作家。

葛翠琳的童话创作始于上世纪50年代初期,迄今已60年。此期间,她创作了上百万字的童话作品。她的作品,篇幅上既有短篇,也有中长篇;在具体对象上,少年、儿童和幼儿各年龄段均有相应作品。她不仅是新中国成立以来最早崛起的童话作家之一,也是目前我国为数不多的几位仍保持旺盛创作活力的儿童文学老作家之一。

葛翠琳曾被错划为右派并下放农村。但即使在那样艰难的岁月里,她也没有放弃对童话创作的思考。在葛翠琳那里,童话创作一直是她所向往的人生理想和人生境界。可以说,60年来,葛翠琳把自己几乎全部的才情和精力都投入到了神圣的童话创作之中。她的童话创作为中国童话的发展作出了重要贡献。

葛翠琳童话创作的一个突出特点在于鲜明的民族化倾向。

在中国,童话作品虽古已有之,但自觉意义上的童话创作,应该说是上世纪初,特别是五四新文化运动以后才开始的。初期的童话创作,由于受译介之风的影响,不少作品多免不了带有一些异国的情调。但随着时间的推移,民族性变得日益为人们所重视。叶圣陶等的作品即是上世纪上半叶这方面的突出代表。他们的作品为后来的童话创作者们提供了可贵的借鉴。

葛翠琳童话创作的民族特色,在其创作伊始的50年代初就已显露出来。她最早的一批作品,像《少女与蛇郎》、《巧媳妇》、《野葡萄》、《雪梨树》、《采药姑娘》、《雪娘与神娘》、《泪潭》等几乎都与民间传说有关。在葛翠琳那里,民族传统的东西占有十分重要的位置。但葛翠琳又并非一味"移植"民间传说。她的作品对民间传说有很好的利用。这体现在以下一些方面:

原型的改造葛翠琳的作品常常会出现一个类似民间传说中的故事原型。但细加审视,又会觉得这个故事原型与原来民间故事的原样已有所不同。《野葡萄》中的故事原型与民间传说中"后母故事"相近,但又明显有所不同。《野葡萄》也讲婶娘对孩子白鹅女的虐待,但却大大强化了白鹅女的主动性,及其与命运抗争的一面。

《泪潭》中的故事原型大抵属于民间传说中"寻找幸福型"一类。在民间传说中,这一原型主要讲述主人公为了寻找幸福如何历尽艰辛直至献出自己的生命。

但《泪潭》还明显地对民间传说中的这一原型进行了改造和充实。最突出的即是"出世"、"入世"等具有现代意识的生命意义的阐释。而这一切恰恰得益于作者葛翠琳对原有民间传说中故事原型的积极改造。

母题的拓展在民间传说中,扬善是一个基本的母题。但这一母题的展示总是呈"直接"的因果关系。比如,恶人遭恶运,好心人终将得好报。具体到《野葡萄》这类作品,一般的结局大抵是:婶娘遭众人谴责,不得好报;白鹅女历尽艰难,终于寻找到了野葡萄,医治好了被婶娘弄瞎了的双眼。

这一切《野葡萄》中都有所表现。但葛翠琳没有让白鹅女仅仅停留在自己的幸福之中,而是将这份幸福分给了更多的人。白鹅女用野葡萄医好了自己的双眼,毅然离开"仙境",带着野葡萄回到家乡,使更多的瞎眼人看到了光明。

这样,扬善的母题便由个体进而到群体的过程中拓展升华了。《雪娘与神娘》展示的是母爱及其母爱的力量。在民间传说中,母亲的爱从来是高尚神圣的。但母亲毕竟是现实社会中的一员,当现实中的人与非现实中的神碰到一起的时候,作为母亲的人很难说不受之于神的影响和制约。

《雪娘与神娘》所讲述的正是作为现实中的雪娘和作为非现实中的神娘之间为了儿子的故事。与其说是雪娘的执著精神感动了神娘,还不如说是现实的人感动了神灵,是人间母爱的力量战胜了神灵。显然,这一切得益于作者葛翠琳对母题的拓展。

心理描写的强化大凡民间传说,通常多只强调外部的动作,一般不作心理描写。但葛翠琳的作品却十分注意这一点。《雪梨树》曰:"香姑想,凭着我这颗心和这双手,不能开花的树,我也要让它开出花来;不能结果的花,也要让它结出果来……"《野葡萄》曰:"狠毒的婶娘提着一篮鹅蛋回家去了,留下白鹅女,独自一人坐在河边哀哀地哭。

她什么也看不见了,闭着痛楚的双眼,坐了一夜,又坐了一夜,还是什么也看不见。

她哭得这样伤心,连河水都喧闹起来,好像那夏天的急雨,涨满了小溪一样。后来她想起来,妈妈活着的时候,曾告诉她,从前的人说:荒山里有一种野葡萄,瞎眼的人吃了它,就可以看见光明。她想,待在这里,也是瞎着眼等死,倒不如往荒山里去寻野葡萄,或许能找到,重新看见光明。

于是她爬起来,顺着河边往前走。"……可以说,民族特色是葛翠琳童话创作最为显著的一个特征。这一特征,为中国童话的全面发展提供了重要的经验和参照。

葛翠琳童话创作的另一个特点在于浓郁的抒情品格。

在童话创作中,注重抒情品格,并以此打动人、感染人的作品,并不鲜见。童话大师安徒生的作品就充分显示了这方面的魅力。在中国的童话发展进程中,也不乏以抒情品格打动人的作品。比如叶圣陶上世纪20年代的《小白船》、严文井40年代的《南南和胡子伯伯》等作品。

不过细究起来,在葛翠琳以前,这类童话作品应该说并不很多。而葛翠琳的童话作品则一开始就显示出这方面鲜明的特色,而且这一特色持续保持了几十年。因此,葛翠琳童话创作的意义又一次显示出来。

葛翠琳作品的抒情品格,明显表现在以下一些方面:

意境的营造在早期的《金花路》中,葛翠琳这样渲染山路:"人说,从前有个姓佟的巧木匠,走过一条又艰难又危险的山路。在这条路上,他散散落落地丢下一些木头刨花。谁知这木头刨花就生了根,开出了金黄色的花朵,点出了一条金花路。

这花朵真奇怪,白天像迸跳的火星儿,夜晚像闪亮的萤火虫,一年到头长个没完,春夏秋冬四季都盛开着。要是冬天积雪封了山,这花就像浮莲一样浮在雪面上,仿佛晶莹的宝石花。要是夏天奔腾的山水冲下来,这花的根就像缠绕不断的藤蔓一样盘在岩壁上,鲜艳的花瓣儿在水流里荡漾闪光。"这是写路,但更是在营造一种意境。一种充满神奇、幻想和美丽的意境。

情景交融葛翠琳十分注重对景物的描写,但她笔下的景物又不是那种单纯的景物,她笔下的景物总是充满了创作者强烈的情感色彩。近作《会飞的小鹿》这样写景物:"一只会飞的小金鹿,飞过一道又一道山涧,跃过一座又一座险峰……树叶不摇,草茎不抖,连浮云也凝住不动。

鸟儿不鸣,群兽不响,蜂蝶也悄悄地停落在花丛。可爱的小金鹿,小小的蹄子上有飞轮?瘦瘦的脊背上有神奇的双翼?……鸟兽们惊愕震动之后,是响彻群山的欢呼声。

花儿微笑,大树点头,草丛拍手,绚丽的彩霞映照着欢乐的群山,谛听着峰谷的回声。活泼的泉水弹奏着激动的乐曲,托着妍丽的花瓣儿向前流去,仿佛美妙的梦境……"这里写的是小鹿的飞奔及小鹿飞奔给动物们带来的惊愕与欢呼。

乍看似乎是在纯写景物,但内里却充满了作者浓郁的情感:小鹿跑得太快了,快得让人"惊愕";但是小鹿的快却是为了赶在冰融雪化的山洪暴发之前,救出在绿崖下养伤的长颈鹿妈妈。因此,惊愕之后,"是响彻群山的欢呼声",是花的"微笑",是大树的"点头",是草丛的"拍手"。作者的关切之情已与景物融为了一体。

情节的诗意化葛翠琳在安排作品情节的时候,常常会下意识地为一种固有的抒情品格所左右。在葛翠琳笔下,即使是叙事特质极强的题材也总是充满了抒情色彩。80年代的《云中回声》,写的是素不相识的老伯伯、小三乐儿孩子和大个子青年三人结伴攀登"诸岳之尊"的一座高峰的故事。

老伯伯智慧勇敢,小三乐儿天真乐观,大个子胆小怕事。三个年龄、性格和阅历各不相同的人碰到一起本身就会生发出许多故事,更何况他们还是共同攀登一座险峰。

情节的丰富潜质在这里是不言而喻的。但葛翠琳在讲述这个故事的时候,却巧妙地将其诗意化了。在诗意化中,作者完成了整个故事的讲述:三人终于登上了险峰,他们终于领略到了攀登的乐趣和追求的幸福。近作《会唱歌的画像》是一部长达九万余字的作品。作品通过主人公杏儿的人生旅行展示了纷繁复杂的生活图景,抨击了假丑恶,呼唤着真善美。作品的叙述亦伴随着浓郁的诗意。情节的诗意化就是这样伴随着葛翠琳的童话创作的。

葛翠琳童话创作另一个不应忽视的地方在于,她的作品对新时期"热闹派"童话的启示作用。

这一点或许人们不很在意。毕竟,葛翠琳是一位以风格清丽、细腻见长的抒情童话作家。不过如果我们把葛翠琳的整个创作放在当代童话的发展背景下予以考察,我想我们不难发现葛翠琳创作上的"例外",以及这一"例外"所显示出的意义。

熟悉中国童话创作的人都知道,在新时期以前,并非没有"热闹派"童话的存在。张天翼、任溶溶的作品就不乏"热闹"。但由于历史、文化等诸多方面的原因,他们作品的"热闹"却始终没能形成创作之"势"。"热闹派"童话成为一种创作潮,应该说是新时期中期,也即上世纪80年代中期的事。

"热闹派"童话所以能在此时形成一个创作高潮,原因当然是多方面的,但其中也不能不看到一些先行者个人的作用。除了张天翼、任溶溶,葛翠琳亦是这中间的一位。

1981年4月,葛翠琳出版了她创作生涯中一部颇为特别的童话集《翻跟头的小木偶》(江苏人民出版社版),收入四部中篇童话。其中的《半边城》是一个两万余字的中篇。其风格与葛翠琳以往的作品截然不同。作品写一座美丽的城市,自从来了位左左博士市长,一切都发生了变化。

城市不得使用右边,穿鞋不得穿右鞋,坐椅子不能坐右边,看东西不能用右眼看,开汽车不能右轮着地,衣服不能有右袖,婴儿出生要截去右手右腿,幼儿出牙不能出右边牙,医生开刀不能用右手,卖粥人卖半边粥,种花人种半边花。

最后灾难过去,城市又恢复了往日的美丽。作品极尽夸张、讽刺、幽默之能事,对曾经有过的一段荒唐岁月作了淋漓尽致的揭示。虽然《半边城》算不得是典型的"热闹派"童话,"热闹"并不同时是目的,还仅仅只是作为一种手段。但作品所显示出的浓郁的"热闹"意味,明显对后来者有启示作用。

80年代初,被誉为"热闹派"童话代表人物的郑渊洁才刚刚起步,其作品无论在数量上还是在质量上都还尚嫌单保而葛翠琳在当时已是一位有较高知名度的童话作家,这客观上为她作品的传布创造了条件。一位风格清丽、细腻的童话作家,何以在特定的历史时期("文革"结束后的新时期)写出具有"热闹"意味的作品,这可另行讨论。但《半边城》作为新时期初期即出现的一篇具有"热闹"意味的作品,其"开拓"意义无疑值得珍视。

在中国童话的发展进程中,葛翠琳的存在有着独特的意义。

作为中国童话发展进程中一位重要的参与者、见证者和推动者,她以自己独特而又厚实的作品,阐明了民族化追求的重要性和必要性,彰显了中国童话抒情品格的艺术魅力,展示了童话写作手法的多种可能性。

她的童话作品是中国儿童文学的宝贵财富。

几十年来,她践行着作家的文学使命和时代需求,虽艰苦备尝,但仍然怀有一颗赤子之心,忘我前行。

如今,壮心不已的她,仍然奔走在扶植文学新辈的路上,仍然怀着最真的童话梦,为读者奉献爱与美的佳作。

心中有爱的人,是不老的。以童话为梦想的人,是幸福的。葛翠琳正是这样一位有爱有梦想的童话人。

![>葛剑雄为什么叫葛大炮 [和代表委员聊一聊]政协委员葛剑雄不爱被叫“葛大炮”](https://pic.bilezu.com/upload/b/d0/bd0bd62d304596e0376574303f31fd0f_thumb.jpg)