心脏病学陈灏珠 陈灏珠 中国当代“心脏病学之父”

他的人生离不开一根细长的导管。导管的一头,是一双阅历无数但仍时刻找寻的眼睛,另一头则是千万颗被病痛折磨的心。作为医生,导管于他既是治病救人的工具,亦是医患之间一座惺惺相惜的心桥。

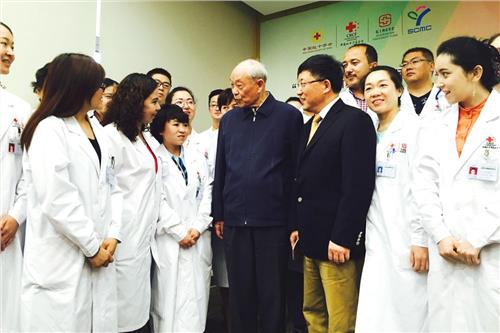

虽然已是86岁的长者,他至今仍然保持着西装革履的习惯,每周至少一次手执病历卡,出现在一间间普通的病室,以“中文问患者、英文问学生”的形式查房——这一小细节的本身,就足以令陈灏珠为他所在的上海市心血管研究所、复旦大学附属中山医院心内科,勾勒出一幅不同凡响的景致。

心肌梗死、心脏搭桥,现在人们耳熟能详的心血管疾病和治疗方法,几乎都来自中国工程院院士、复旦大学附属中山医院教授陈灏珠在医学事业上取得的令人瞩目的成就。2010年3月24日,被誉为中国当代“心脏病学之父”的陈灏珠院士在上海科技大会上荣获科技功臣奖。

在国内,陈灏珠是最早一批以管窥心的人,顺着这根不起眼的导管,他率先尝试了许多“中国第一”,将造影剂、心电图和起搏器电极、微型心音拾音器、超声探头等“异物”一一送达心脏,使众多心脏病患者得以精确诊断,重拾健康的生命脉搏。

谁曾想,胆大心细的医生还是位富有远见的预言家。早在50多年前,当肺结核、风湿性心脏病等传染性疾病“横行天下”时,陈灏珠第一个提出,几十年后,威胁中国人健康的主要杀手将是冠心病。而今,预言成真,他依然坚持着当年的病种调查,找寻终结预言的良方。

区区几毫米直径的导管寄托着陈灏珠“悬壶济世”的少年理想,却框不住他“兼济天下”的拳拳之心。如今,86岁的陈灏珠最放心不下的,仍然是年轻一代的成长。他时常告诫弟子,行医是“如临深渊,如履薄冰”,对待生命,要时刻怀有敬畏之心。

敢为人先 内科医生“动刀”做手术

准确地说,陈灏珠是一名心内科医生,本应坐在办公室依靠听诊器、心电图和X光片诊断病情。可他偏偏选择了一种更直接的方式与病灶“对话”——将一根管子顺着病人的血管一直插入心脏,到病变现场一探究竟。尽管插管处创面很小,但毕竟也算一场小手术了。

内科医生做手术,能行吗?上世纪50年代,30岁出头的陈灏珠甚至没有想过这个问题,就在导师陶寿淇的鼓励下,在中山医院建立了心导管室。那时,已有专家在京沪两地开展了右心导管检查,即从手上的静脉插入导管,顺着血流的方向,一直到达患者右心室。

在大量实践右心导管检查的基础上,陈灏珠与心外科医生搭档,参照国外文献,率先在国内尝试“向左走”——经大腿上的股动脉插管,逆着血流的方向,顶着动脉血的高压,直达病人左心室。

心导管检查让许多先天性心脏病和风湿性心脏病患者获得了精确诊断,却无法看清主动脉的第一对分支——冠状动脉。于是,在尼克松访华那年,陈灏珠接受了一项新任务——为冠状动脉造影。在完成离体心脏和活体动物试验后,攻关小组又在微温犹存的尸体上争分夺秒地开展“实战训练”。一旦尸体冷了,僵硬了,导管很难再插入皮肤和血管。

1973年,一位胸痛病人疑似得了冠心病,尚无法确诊,陈灏珠决定为他做选择性冠状动脉造影。虽说胸有成竹,可反过来一想,又不免紧张:“动脉血中携带大量氧气,而造影剂是不带氧的,万一注入血管的造影剂过多,就有可能引起心肌缺血和缺氧。”在那个“十年浩劫”的年代,陈灏珠做了最坏打算。

手术需要一台特殊的X光机,其球管装在一只C形臂上,可以左右旋转从不同角度拍照。可医院里的那台X光机,其球管被死死固定在一个姿势,怎么办?陈灏珠和同事灵机一动,用木板做了张酷似独木舟的船形床,病人躺在上面,机器不动,床可以动。

4月23日,我国首例选择性冠状动脉造影手术在中山医院进行:插管、造影、显影、摄片,不到一个小时,一张张清晰的冠状动脉X光片开了我国冠心病介入性诊断的先河。

在人体狭窄的血管中操纵心导管——前进、后退、旋转,每一步都好似“游走”于生死之间。从医60年来,陈灏珠从未遇到过心导管穿破血管壁的惊险,但也有过意外。一次,陈灏珠为一名先天性心脏病患者做完右心导管检查和右心室造影术后,在读片时发现,心脏外面的心包腔里也混入了造影剂。

“一定是造影剂在高压注射的作用下,冲破了右心室壁,流入了心包腔。”他一边推测着,不由警觉起来。好在心包腔里的造影剂并不多,病人也没有感到不适。经过一段时间留院观察,心室壁上的小孔自我修复了,漏出来的造影剂也被慢慢吸收,病人最终安然无恙。

处变不惊 超剂量用药“清空”库存

陈灏珠的记忆里,珍藏着不少起死回生的病例,有些虽未冠以“首创”,可回想起来,仍是惊心动魄。

1976年,一位28岁的母亲在成功接受了心脏二尖瓣膜分离手术后,突发心房颤动,转到了陈灏珠负责的内科病房。在一种叫做“奎尼丁”的抗心律失常药物的作用下,病人逐步恢复了正常心跳。孰料,1小时后,患者先是恶心、呕吐,随即抽搐不止,失去了神志。陈灏珠当即判断,患者出现了奎尼丁最严重的不良反应——“奎尼丁昏厥”(严重快速室性心律失常),如不及时处理,死神将步步逼近。

果然,在随后的10小时内,患者先后发作29次,虽然每次都抢救了过来,但两次昏厥间的间隔却越来越短。“这样的险情我们从未碰到,谁也不知道该怎么办。”不过,现场坐镇的陈灏珠并没有慌乱。

趁着病人发作间隙,他仔细分析之前每一次抢救过程。突然,一条“历时200分钟没有发作”的病案记录在眼前一亮。“这是偶然,还是另有原因?”陈灏珠反复询问自己。经过仔细讨论,大家推断,此前注射过的异丙肾上腺素很可能具有“回天之力”。

很快,药效逐渐显现,而用量也在一点点加大。最后,当异丙肾上腺素的用量达到正常剂量的15倍时,患者病情才逐渐趋稳。那次抢救不仅“清空”了药房里异丙肾上腺素的所有库存,也创造了逆转“奎尼丁昏厥”的世界奇迹。

“危机关头,您为何总能处变不惊?”当学生们被跌宕起伏的“剧情”深深吸引,陈灏珠总是会心一笑,拾起一段在香港读书时的童年往事。10岁那年,学校组织到慈云山秋游,陈灏珠和3个小伙伴因贪玩迷了路。

正当大家慌作一团,陈灏珠在一片荒草丛中发现一条排水沟。他记得九龙城里也有纵横交错的排水沟,一到雨天就哗哗作响。于是,他提议沿水沟,顺着水流的方向走。当夕阳收起最后一抹嫣红,4个孩子总算到家了。那次迷路,让陈灏珠悟出一个道理:“遇到突发事情,最重要的是冷静。恐惧会摧毁人的意志,引发不测,严重的,还会危及生命。”

冷静,犹如嵌在陈灏珠大脑中的“防短路装置”,情况越是危急,他越是思路清晰。1975年,美国斯坦福大学寄生虫病专家巴茨教授来华访问期间,突发急性心肌梗死。由陈灏珠带领的医疗组婉拒了美方“派专家来华抢救”的建议,沉着应战,陪伴病人三闯“鬼门关”。

1个月后,巴茨痊愈回国了,他也与日夜相伴的中国医生成了生死之交。此后的每年,他都会给陈灏珠寄来一张全家福,直到2001年去世。劫后余生的巴茨又健康生活了26年。

淡泊人生 一辈子都是“24小时医生”

与陈灏珠对话,很难从脸上捕捉到他的内心起伏。倒是办公桌上一只塑料筐让人好一阵琢磨:框里装着剪刀、胶水以及一打用过的文稿纸和旧信封,难道是陪孙辈做手工劳动时的工具和材料?

见记者一脸纳闷,学术秘书周俊道出了实情:“这些都是先生的记事工具,每次他想到什么重要的事儿就会写在废纸背面,事后或剪或贴。而他转交我打印的文稿也总装在‘几易其主’的旧信封里,上面写了又划,划了又写。”

2004年是陈灏珠从事医、教、研的第55年,又恰逢他80寿辰。院里本打算为他庆祝一番,谁知,陈灏珠手一摆:“上海人习惯过虚岁,去年家人已为我庆祝过了。搞庆典,吃饭2小时,看节目3小时,太奢侈浪费了。”后来,庆典改为一场心血管疾病研讨会,陈灏珠不但亲自作报告,而且从头听到尾。

“老师就是这样,一辈子平和淡然,可心里面却时刻紧绷着一根弦。”学生眼中的陈灏珠像一台停不了的机器,“无论外界环境如何,一旦启动,它总是按照原有的轨迹向前。”于是,飞机、火车、汽车都成了移动办公室,旅途恰恰是他为学生改论文的最佳时间。即便是“文革”期间科研被迫中断,他也常是图书馆里唯一的读者。

如今,年近九旬的陈灏珠还指导着8个关门弟子,照旧每天来医院,坚持每周一次用英语查房。年轻时,“24小时住院医师”的经历在他身上留下了抹不去的印记,“做了医生就是24小时工作制,病人如有危险,不会只在工作的8小时内发生。”