吴大澂土字牌 关于“土”字牌至“乌”字牌间的中俄边界线及领水、领海问题

【注】摘自《图们江口的国界和国土问题》 作者:王兆明 韩嫔娜

核校:海参崴老乡

图们江口的国界和国土问题是中俄边界遗留的重要问题之一,它涉及中俄两国的国界、国土和岛屿等问题。其中有些问题虽然条约上是明确的,但是沙俄侵略者并不满足它通过不平等条约而从中国方面获得的利益;而是一而再,再而三地践踏条约,破坏边界,不断吞食和侵占中国的领土。

致使中俄图们江和其他许多地方的两国边界和国土问题日益复杂和成为长久不能解决的问题。本文仅就吉林省东部图们江口的国界和国土问题进行一些初步研究,仅供参考。

一、图们江口的国界和乌字碑

1860年,沙皇俄国以武力强迫清政府签定了 《 中俄北京条约》(又称 《 中俄续增条约 》 ),割占了乌苏里江以东(包括库页岛在内)的 40多万平方公里的中国领土。

次年 5 月,清政府代表与沙俄代表在兴凯湖附近举行了勘界会议,史称“中俄兴凯湖会议”,勘定了中俄边界,并按照 《 北京条约 》 中的有关规定设立了界牌。但是,由于清政府的无能和清廷官员的昏庸,这次勘界实际上竟由沙俄代表一手包办,条约中的 20 个界牌仅立了 8 块,一些界牌又没立在条约规定的位置上,使中国领土又一次蒙受了损失。

其中尤其是“土”字牌以下至图们江入海口处“乌”字界牌间的问题,一直是中俄东段边界的悬而未决的重大问题。这一事关中国领土、领水以及领海权益,急应予以解决。

(一)关于“土”字牌的位置

“土” (”T” )字界牌,是 《 中俄北京条约 》 中写明的一个界牌,按照 《 中俄勘分东界约记 》 (下简称 《 约记 》 和 《 交界道路记文 》 的规定,“土”字牌应立在距图们江入海口不过 20 里的江东地方。

《 交界道路记文 》 写道:“图们江左边距海不过 20 里,立界牌一个,牌上写俄国‘土’字头,并写上界牌汉文”。同文中又指明“土”字牌位置是两国交界图内陆上红线与图们江的交界点,并说明“红色处与图们江会处及该江口相距不过二十里”。

但在勘界立牌之时,清廷代表成琦等竟置国家利益于不顾,未亲至现场勘查而由俄国人单方面违约,通过错绘地图等手法将“土”字牌立于距江口 45 里的地方。而且以后又不断侵占中国图们江东岸沿江百余里的地方。

光绪年间,清廷官员吴大澂等发现这一问题,遂上书朝廷,请求重勘边界。此举得到清廷同意,吴大澂被任命为钦差大臣,于 1886 年 5 月与俄国代表举行了第二次勘界会议,史称“岩杵河勘界会议”。

1886 年农历五月二十二日,会谈正式开始,吴大澂首先提出正确设立“土”字界牌的问题,提出:“应照 《 条约》(指 《 北京条约 》 记文,由海口量准中国里二十里,即在江边补立“土”字牌,方可与 《 条约 》 相符。

“俄国代表却提出海口与江口之分,说海水倒灌之地为“海河”,除去海河 20 里,才算图们江口。也就是说由海水倒灌 20 里处再上溯 2Q 里才算立牌的位置。明显是为土字牌立在距江口 45 里处代借口。

吴大澂据理力争,指出:“海口即江口” , “若论海水所灌,潮来时海水进口不止二十里.潮退时江水出口亦不止二十里。所谓江口者,总在海滩尽处,仍须照约由海口量准二十里方为妥治。

”(《皇华纪程 》 , 《 长白丛书 》 本),因海口江口之分说法站不住脚,俄方代表又提出 《 条约 》 中之 20里,系指俄里(即中国的 45 里多),这显然是沙俄的狡辩。当“中俄兴凯湖会议”时,俄国滨海总督彼德 · 卡杂克维赤和东西伯利亚部队总军需官康士坦丁 · 布达里斯基签字的 《 中俄乌苏里江至海交界记文》中,记载“土”字牌位置时已说明:“土” (T )字界标设在图们江左岸,距图们江江口二十华里的地方。

”这份由俄国签字的记文中明确使用了中国华里,表明当时 《 条约 》 中确系指中国里程。因此,吴大澂据理反驳,指出条文中之“里”系指华里,“中国二十里即俄国十里。 ”( 《 吉林勘界记 》 《 长白丛书 》 本)经吴大澂力辩,迫使俄国代表同意改立改后的“土”字牌是在沙草峰南麓尽处沿江岸地方,按 《 中俄珲春东界约 》 所记:“土”字牌顺图们江至海滩俄里十五里(计中国里三十里).

经直至海口俄里十三里半(计中国二十七里)很明显,由于当时沙俄的无理要求和吴大澂的妥让,仅使界牌向原定(即母约规定的)位置移了十几里,中国方面此次虽然收复了某些领土,但仍蒙受领土损失。

(二)关于“乌”字牌

“乌”字界牌,系 《 中俄北京条约 》 中所规定之中俄东段边界南端最末的一块界牌。《 条约 》 记:“且遵《天津和约 》 第九条议定绘画地图,内以红色分为交界之地,上写俄罗斯国“阿”、“巴”、“丸”、“噶”、“达”、“耶”、“热”、“皆”、“伊,.

、“亦”、“喀”、“啦”、“玛,.、“那”、“倭”、“怕”、“拉”、“萨”、“土”、“乌”等字头。按字头顺序排列,“乌”字牌当在中俄边界终端。证以 《 条约》自白棱河口顺山岭至瑚布图河口.再由瑚布图河口顺珲春河及海中间之岭至图们江口,其东皆属俄罗斯国;其西皆属中国”的约文,“乌”字牌当在图们江入海口之左岸地方。

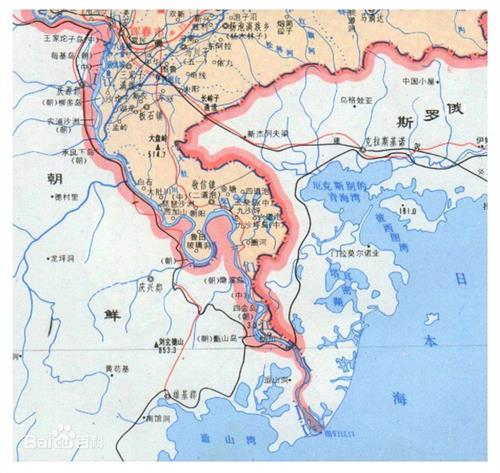

这一位置,除 《 条约 》 所记之外,还有订约,勘界时所绘地图为证。(见海外华人李可名先生提供 《 中俄续增条约补充条款 》 所附的俄文地图影印件)(见图 l 一 1 )。在图们江入海口处标有俄文字母 “Y ” (“乌”)字.这份俄国人所绘制的地图,非常有力地证明的“乌”字碑的位置。

如上所述《条约》和地图可见,“乌”字牌应是中俄边线上的一块界牌,其位置应在图们江入海口之左岸(今苏联境内)一侧。但是,当时的清政府腐败无能,兴凯湖会议时,边界谈判官员一再对沙俄的进逼忍让,竟然根本未去立“乌”字碑,给中俄东段边界留下重大遗漏。1886年,吴大澂勘界之时,也未能解决这一问题,所以至今仍是悬案。

“乌”字界牌虽然当年未曾补立,但并不妨碍人们对中俄东段边界终端的理解和认识,翻阅中俄有关此段边界的条约和其他文献,均记载明确无误,图们江入海口处的乌字牌,才是中俄东界的终端。

其原始记载是1860年的《中俄北京条约》,特别是俄方提供的地图载明乌字牌的位置在图们江口。总之,中俄前后两次勘界的记文和绘图也都说明“国界线由界牌沿江通向海边”,即图们江口的乌字牌为中俄东界的终点。

(三)关于“土”字牌至“乌”字牌间的中俄边界线及领水、领海问题

确认“土”字牌和“乌”字牌的地理位里.尤其是确认“乌”字牌的位置,具有十分重大的意义。

首先,其意义在于重新申明并确认中俄东段边界的终点问题。在中俄兴凯湖勘界会议上所绘制的中俄东界图上看,陆路红线仅画至‘土”字牌处。所以,尽管图上标明了应设的“乌”字牌的位置, 但由于“乌”字牌未设,所以,似乎中俄东段边界的终端仅至“土”字牌。

这一遗误直至今日仍未解决。根据 《 条约 》 文字和当时所绘地图,重新确定“乌”字牌应在的位置,也就重新确认了中俄东界终点的位置所在,那就是图们江入海口处,而且应于其地补立“乌”字界牌,只有这样,才算是遵照了 《 北京条约 》 。

其次,其意义在于重新申明并确认自“土”字牌至图们江入海口之“乌”字牌之间的中俄东段边界向题。即然中俄东界终端应在图们江入海口处的“乌”字界牌地方,那么中俄东段边界线即应由“土”字界牌延伸至“乌”字界牌处.

这段边界线在当时绘制的地图上未划红线,按国际惯例,应以江为界。这一点,在李鸿章给吴大澂的电文中已提及,“图们江口之争,由于记文不明,乌字牌未立之故。盖图内红线专为陆路界限,其由江出口,以水为界.

无须红线”( 《 清季外交史料 · 总署致李鸿章请转吴大澂中俄以图们江口为界可照办电 》 )。电文中指出,图们江口的争执因国界牌未立,记文不确所致,但由江出海口,以水为界,不须红线,此为国际惯例,是足以解决争端,其以水为界,非以江中之水为界,按条约文字的理解和“土”字界牌的位置,应以江岸为界.

俄人所写 《 1860 年中俄设立乌苏里河至图们江口国界牌博记》在记述“土”字界牌时说:“国界线由界牌沿江通向海边”。

另据 《 中俄乌苏里江至海交界记文 》 记载:土( T )字界标设在图们江左岸,距图们江江口二十华里的地方。”两相对证,说明中俄“土”字牌以下的边界线应由“土”字牌沿图们江左岸至其人海口处的“乌”字牌,只有这样,中俄东段边界才是符合条约和完整的。

其三,是明确图们江江面的归属问题。既然按 《 条约 》 规定,中俄东界的末尾是从图们江左岸的“土”字牌至“乌”字牌,那么,此段的图们江就应是中国的内河,或是中朝两国的界河,而不是苏联与朝鲜的界河,这一点,吴大澂在与沙俄谈判时已义正辞严的提出:“图们江土字牌经南至海口三十里,虽属俄国管辖,惟江东为俄界,江西为朝鲜界。

江水正流,全在中国境内”。( 《 清季外交史料 · 中俄勘界大臣吴大澂等奏与俄勘界会员会商图们江及宁古塔界牌片》)这里.

吴大澂已明确提出中国对江面的领水主权问题。由于吴提出问题的背景是关于中国船只出入海口之事,所以俄国人狡猾地回避了领水主权问题,而以允许中国船只出入海口的答复掩盖了更为实质性的问题。既然中俄东段边界还有由“土”字牌至图们江入海口之“乌”字牌一段,图们江水域自然应有一部分属中国领水,这是一个必须明确的问题。

其四,在于明确中国船只出入图们江海口的问题。中俄东段边界的终端在图们江入海口处,图们江水域自然有一部分即是由中国内河入中国领海驶向国际公海,这是个自然而然的问题。吴大澂勘界时已明确向俄国方面提出。

由于清朝方面言之有据,所以俄方不得不予以承认,但在 《 中俄珲春东界约 》 中所云:“中国有船只出入,应与俄国商议,不得拦阻”一语,语义含混,易生误解,显系吴缺乏外文谈判经验,中俄国人狡诈之计所至。

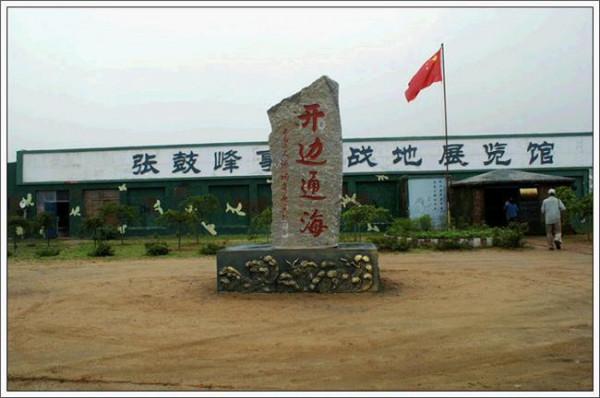

此后,中国商船曾长期由图们江出海,直至 1938 年“张鼓峰事件”后,才因日本军队封江致使出海活动中止,今天重提这一向题,绝不是一般的商贸问题,而是一个涉及边界领域之问题。

最后,提出中国对图们江口“乌”字牌处日本海的领海权问题,既然图们江口东端的“乌”字牌处归中国所有,那么与之相对应的日本海就应有中国的海域,这也是不言自明的问题。过去,由于清政府的腐败无能,尽管某些有识之士意识到这一点,但问题并未提出,更谈不上解决。而今,从国防建设和经济建设的角度来看,这是一个关系重大,必须提出和应予解决的问题。