创造性介入王逸舟 王逸舟:中国外交进入“创造性介入”时代

王逸舟:中国外交进入“创造性介入”时代

创造性 外交决策 外交资源 中国共产党人 中国古典 创造性介入 中国参与 介入方式 领事保护 国际先驱导报

滚动快讯

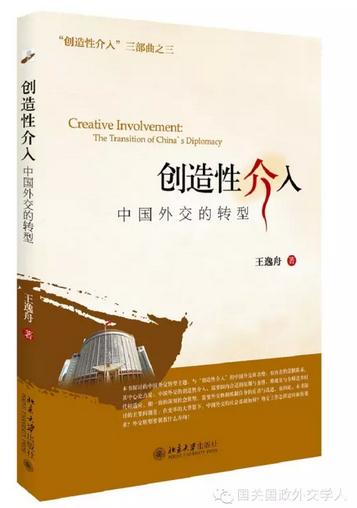

国际先驱导报2月15日报道近期,知名国际关系学者、北京大学国际关系学院副院长王逸舟教授出版新著《创造性介入:中国外交的转型》。此前,他分别于2011年和2012年出版了《创造性介入:中国外交新取向》、《创造性介入:中国之全球角色的生成》两部相关著作。至此,他的“创造性介入”三部曲出齐。

在接受《国际先驱导报》记者专访时,王逸舟教授认为,随着长时间的积累,中国在国际社会中已经发展至一个节点,应以进取精神实现对世界体系的“创造性介入”,这一方面要求中国与世界体系对话并融入其中,一方面要求中国参与完善和改造世界体系。

“创造性介入”系列著作在国内外学界引发诸多反响,这一概念也随之成为相关领域人士讨论的热词。

“创造性介入”结合中国传统与现实特色

《国际先驱导报》:您最初为何会想到这一研究主题,又是如何想到“创造性介入”这一概念的?

王逸舟(北京大学教授、《国际政治研究》杂志主编):实际上我构思这样一个主题已经有很多年了,只是到2010年前后才有这种动笔写作并且将其称为“创造性介入”的想法。

在那之前,我出版过几本书,包括《中国外交新高度》、《全球政治与中国外交》,这些中国外交系列的前期作品,给我一种感受,结合国际关系理论来观察大国崛起,我觉得中国已经到了一个新的节点,经过一段时间的积蓄,包括国内高速的增长、社会的进步以后,中国的力量开始有一个拓展。

从世界各大国情况来看,在发展积蓄至一定时期后,都会有力量的辐射拓展的过程。比如说美国,虽然其在19世纪后期就已经在全球占据工业生产首位,但当时它主要是在美洲经营。直至一战前后,美国才真正成为全球角色。俄罗斯或者说苏联也是一样:早期,苏联的全球倡议并不多,但是到了上世纪60年代-70年代,也就是苏联的鼎盛时期,其开始在全球推行很多独立构想——在古巴、安哥拉、中东包括东亚等到处可见它的身影。

不少人认为,苏联的拓展可以说是失败的教训,美国的拓展相对而言则是成功的,所以过去一个世纪也被有些人称作“美国世纪”。

在思考国际关系史变化时,我在想一个问题:经过这几十年的积蓄,中国也开始从过去那种比较低调、“搭便车”的方式,进入到一个新阶段,即越来越着眼于自身全球利益并且主动进取的时期。所以在北京奥运会后不久,我就觉得中国已经开始有一种比较进取的态势。

后来。我将理想中的这种状态称为“创造性介入”,介入用英文讲是“involvement”,也就是卷入。“介入”实际上是相对于“对抗”这一反义词而言的。苏联就非“介入”,而是另外建立一套体系,要与当时的世界体系“打擂台”。而中国显然不是这个态势。中国的基本方略还是邓小平时代的升级版,是与现有体系对话,并进一步完善它、改造它,这就是“介入”。

我认为,中国在未来很长一段时期要继续融入、跟进、学习、介入现有国际体系。我曾经考虑过“engagement”这个词,但是大家更多将此词译为“接触”。我最终还是选择了“介入”一词。

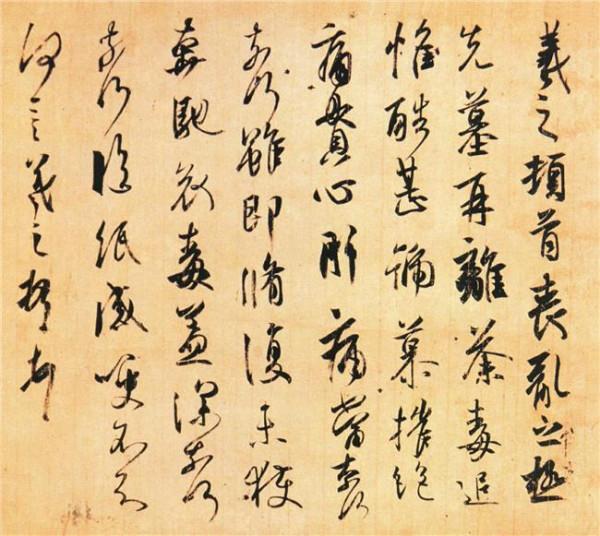

至于“创造性”,是因为我觉得中国会是一个能够主动发声、主动倡议的角色,但并不是“硬碰硬”的传统方式。“创造性介入”应当是富有智慧的、有中国文化特点和历史传承的介入方式,有中国人的性格特点,比如我们的中庸之道等。

一开始,我并没有想到会写一个系列。在“创造性介入”的第一本书中,我主要是讲“中国外交新取向”。所谓“新取向”其实指的是一种态势,即中国外交开始进入主动的、活跃的阶段。但是多少出乎我意料的是,在写出第一本书后,社会反响比较热烈。

2012年党的“十八大”之后,中国外交的一些变化也与我的预期相一致,确实是更为活跃了。在一些友人的建议下,我就这一主题进行了进一步的深化研究,这就有了第二本书,主题是“中国之全球角色的生成”。这本书中使用中国在非洲活动的事例,证明中国作为国际体系的建设者而非造反者,需要更多提供公共产品,实现“互利共赢”。

之所以用非洲的案例,是因为其尤其能够证明我的命题——连如此遥远的地方都已经与中国如此紧密。而且,中国在非洲的“介入”也有明显特点:首先要有联合国授权,要有合法性;其次需要被介入对象采取欢迎与合作的态度;最后就是不轻易使用武力,通常都是劝和促谈,同时以经贸开发促长治久安。

打开中国外交研究的“黑箱”

Q:“创造性介入”三部曲的第三本书是讨论中国外交转型,但其内容与国内议程紧密相关,这其中有何原因?

A:第三本书讨论的主题是中国外交转型,试图打开中国外交传统研究领域的一个黑箱,就是对外交的国内背景、社会基础、政治前提进行透视和扫描。

在过去的外交研究、国际问题研究中,包括我自己在内,大家往往关注其外在表现。但是,作为一个行为体同其他国家的博弈和互动,其内在的体制机制、外交能力、自身观念等等也是非常重要的。

这本书的写作,比前两本书更难一些,也耗费了更多时间,我一直在思考如下问题:中国自身战略到底有什么问题?在社会基础不理想的前提下,“外交人”的作为有多大的限度,在国内不断变革进步的情况下,外交人又能够有怎样的创造性。

这是我在试图把国内结构和国际行为结合起来的基本出发点。也就是说,我们所说的外交新行为,多大程度上是外交人自己去做的,或者说取决于外交自身的能力建设;又有多大程度上是不取决于他们,而是取决于政治体制、社会氛围、公民素养等背景。

比如说,社会因素非常重要,我注意到我们的社会在“层化”,也就是分层。在这本书中,我明确将其作为研究外交的基础。也就是说,在层化社会、动态社会的背景下,如何塑造新外交?不要觉得中国社会的层化带来的就一定是好消息,有时候各种利益诉求相互间会争夺资源、公众关注以及领导人的议程。

很多外交决策并非来自外交部门,而是来自诸多利益、力量博弈之后形成的合力。这是之前关注比较少的。也正因为如此,它会比较敏感、比较难写。

我认为,中国外交的未来并非主要取决于“外交能力建设”,而是与中国国家及政治的现代化、整个国家与社会关系的再造与进步息息相关。中国接下来的发展轨迹很大程度上取决于改革与社会的进步,包括决策者的自我反思与深谋远虑。

在谈中国进步的时候,不能仅看到对中国自身的、古典传统的回归,还应该有对世界发展大趋势的认知,对人类在21世纪发展新阶段的把握。从这种意义上说,我有些忧虑。以西方为例,欧洲的“文艺复兴”也并不是简单回归古希腊,而是有很大超越,“古希腊”只是作为符号。我们不能把中国的复兴仅仅看成是挖掘中国古典传统,然后以之塑造一个新的天下体系,这是我不同意的。

我觉得在研究“黑箱”时,一定要放眼世界。现在我们谈到当下一些国际热点议题时,往往仅将其作为地缘政治回归下的乱象。但我们还应当注意一些长时段的进步线索,看人类是如何进化的,国际规则如何越来越多地分布到各个角落,甚至越来越强有力地约束各国和每个人的行为。

对这部分的解读非常重要。当你了解世界进步趋势的时候,你也就知道我们应如何与其对接。例如更加尊重人的价值、消除妨碍人的自由的各种体制机制因素。国家也从旧时的“守夜者”,转变为服务于公民需求、保护人权的责任者。在解读中国社会变化进步并将其作为中国外交变化基石之际,同时要关注世界发展的潮流,这是非常重要的。

从这个角度说,中国外交的进步非常不容易,要解决很多问题——不仅是外交能力建设,也包括中国自身政治发展蓝图的设计。这一代中国共产党人有一个重要使命,就是在打碎旧世界之后,真正建设一个新的社会、新的时代,这不容易,现在还没有完成。

中国在财富等器物层面有了初步的现代化,但是政治文化方面仍需不断发展进步。在现代化的精细程度、对人的保障、国家政府自我约束的机制化等方面,我们离发达国家还有相当距离。中国要对此有所把握,看清大势又脚踏实地去推行改革。

外交协调机制应“多元化、多层次、多参与”

Q:面对新的国内外形势,您认为中国外交应当主要应对哪些变化?

A:当今的国际政治正在朝着世界政治或者说全球政治发展,行为体越来越多,比如非政府组织等,这是世界政治的转变。同样,国家内部外交决策过程也在发生变化,从过去的小范围决定,到现在越来越多的角色参与其中。

因此,新的“大外交”首先应建立在重大转型之上:外交不应当只是大使们、部长们的事情,还应当是更加多元互动、高参与度的进程。“小外交”是核心外交,主要是外交专业领域里的一些人的活动;而“大外交”应该是金字塔形的,塔尖上是核心外交的部分,塔身、塔基等就包含各种行为体。

塑造这个过程需要新的理念和协调机制。比如说,现在开始出现一些部际联席会议,涉及20国集团会议、气候变化、应对“埃博拉”疫情等,这些都不是外交部一家的事情,各个部门要一起协调,未来这种协调会越来越多。

又以领事保护为例,我们在海外的公民、船只、工程等,仅靠外交部来保护是做不到的,还涉及其他部委的参与,所以新的外交协调机制应当是更加多元化、多层次、多参与,甚至还可以包括更加复杂的听证和质询过程。

在欧美发达国家,一些重大外交决策的出台,看上去最后是领导人的决策,但前期有很多协调,包括智库里的听证会、国会的质询、专家的讨论、公众的看法以及媒体的报道,这个过程是形成决策的基础。在未来面对更加复杂重大的外交难题之际,不可能指望领导人有“三头六臂”,或是单纯给外交部门多少投入就能解决问题,一定要是体制、机制发生更加复杂的多元衍变,各个层面、各项职能要产生接触与黏性。

再比如说外交投入,我在书中提到外交投入仍然不够,这是我在一段时间跟踪研究后发现的。其中的一个问题是“透明度”:对公众而言,他们并不知道花了多少钱,只是觉得花了很多钱又没和他们说。从长期来看,未来这些投入应当有专业上的审计、智库的讨论和人大的批准,这也有利于外交赢得民众支持。

举例而言:中国领导人2015年曾承诺要在联合国承担更多会费及维和费用。后来我做了一些追踪研究,发现这些费用属于合理费用,应当支出,而且并没有某些人想象的那么多。之所以在网络等平台出现一些负面情绪,一定程度上是因为“不透明”,因为大家并不知道其中的明细结构和利益。

未来,如果外交经费从现在比较小的规模大幅增长,如何使外界更容易了解这一过程,起码让专家、媒体能够做得出深度解读、报道,还应当有智库的讨论。这个过程还可以更为合理化。

在外交能力建设方面,另一个特别重要的方面是外交政策和方针的评估,比如在“一带一路”建设中,对各类项目进行评估,哪些风险更大,哪些投入产出比更高等。这些问题都搞清楚,才能使得外交更加合理有效,同时也让国民更加有信心并提供支持。

如何消除民众对外交人的误解,如何让领导人的战略手笔“落到实处”并有条不紊地推进?在研究这些问题时,不能单纯研究国家之间的博弈或地缘政治较量,还要关注国家内部运作的过程,这不是单纯的揭内幕或好奇心所致,而是要使已有政策或者将要推出的政策引入更加合理化,使决策更加科学、让民众更容易接受。这是一个交流和学习的过程,也是未来外交变革的重要组成部分。

“人”是外交的核心关怀对象

Q:我注意到在近期接受的访谈中,您一直关注“人”在外交工作中的核心地位。我们的外交转型在此方面有何需要注意的问题?

A:对此,首先要看世界政治发展的大趋势。从二十世纪后期以来,世界政治中有一个把“人”逐渐大写的趋势,普通人的政治权利和公民能力得到广泛关注。过去,所谓“高政治”议题占据了外交家和国务家的核心议程,比如战争、和平、联合国、全球化等等。

后来,投资、GDP等成为各国首脑忙碌的对象。但从根本上而言,你会发现有关“人”的讨论变得越来越多。这个世界政治变化的趋势对个体的人更加重视,对人的权利加以更多保障,在制度上给予落实,也应当成为我们外交工作的一个重点。

这些年来,我们在这个方面做了很多努力,比如强调“以人为本”、“外交为民”等,这是现实的使然:中国的普通国民开始成为出国人员的主体。在改革开放初期,中国每年出境人员仅以万计,而今天却达到上亿人规模。过去,出境的基本上是公职人员,而今天绝大部分是普通百姓。所以,外交工作必然要随之转变,从礼宾外交、服务领导人、服务大政治,转向服务普通人、服务社会,这就是外交“以人为本”。

那么,怎么落实这一原则?人有实实在在的具体权利和需求,外交在领事保护方面的资源不够、人手不够,这其中还是因为我们的体制没有跟上。有一次,某国发生大批中国工人受到暴力对待事件,使馆紧急启动机制,但当地使馆只有一名领事官员,因此从大使到普通馆员都要参与其中,而且人手仍然不足。在我的调研中,很多使馆都提到领事保护资源不够尤其是人手短缺的困难。

这方面还有人才培养问题。国内一些著名高校的国际关系专业,培养的学生眼界也许比较高,想做大使和高级外交官。国外会培养一些承担具体领事保护业务的专门人才(类似大专生甚至职业高中毕业生),我们在这方面的设置与投入就非常缺乏。这一点就能看出,外交“以人为本”还需要从观念到体制的转变。

所以,在研究外交投入的方向时,要思考哪些是为大战略利益服务,哪些是为普通受众服务,还有使馆、领馆布局数目等等问题,都需要精细认证、调查研究和咨询评估。

再如讨论“以人为本”,还需要确认外交部门要提供哪些服务,这些服务需要多少投入,还可以与国外进行比较。这些都是很长期的工作,但应当从现在开始提出来,逐步落实于具体工作。现在,我们已经初步做了一些工作,比如设置领事保护热线等等,但是这些仍是救急之举,还应当有后续进程。这就需要更多研究,以及领导人更大程度的重视。

当然,中国在对外关系中对“人”的保护进程是与国内法治进程同步的,不可能太超前。当国内法治进程落实到位时,外交资源分配对于公民的保护也会更加到位。外交工作能否真正“以人为本”,也与“依法治国”的落实密不可分。没有这个过程,单纯增加投入不会从根本上解决问题。