凯洛夫钟启泉 论凯洛夫教育学中国化的经验及其启示

作者简介:和学新,天津师范大学教育科学学院,教授,博士生导师。

内容提要:凯洛夫教育学对中国现代教育发展有着巨大影响,其中国化走过了半个多世纪的发展历程,经历了兴起、批判和深入发展三个阶段。凯洛夫教育学之所以能够在中国迅速确立地位并产生持续的长期影响,是多种因素作用的结果。

凯洛夫教育学本身的科学性、时代性、操作性等是内在因素,政治因素起了关键性的决定作用,文化因素在深层次上产生了重要影响,苏联教育专家、中国教育学家和中国广大教育实践工作者则是其中国化的重要推动力量。凯洛夫教育学中国化的经验启示我们,学习借鉴国外教育理论思想,要杜绝运动式学习,要对引入理论进行系统化深入研究,要把握引入理论与中国文化的契合性。

标题注释:教育部人文社会科学研究规划基金项目“课程的理论基础的深化、拓展与整合研究”(11YJA880031),项目负责人:和学新;天津师范大学中青年教师学术创新推进计划“中国特色课程理论的发展与创新研究”(52WX1003),项目负责人:和学新。

在中国近百年教育发展历程中,对中国教育理论和实践产生巨大影响的外国教育理论除了杜威教育理论外,就数凯洛夫教育学①了。凯洛夫教育学至今仍对中国教育(尤其是基础教育)有着重大影响。[1]研究国外教育理论的中国化,凯洛夫教育学的中国化无疑是一个重要案例,它对学习借鉴国外教育理论,促进国外教育理论的中国化具有重要价值。

一、凯洛夫教育学中国化的历程

凯洛夫教育学的中国化自20世纪中叶起步,经历了兴起、批判和深入发展三个阶段。

(一)凯洛夫教育学中国化的兴起(1949-1956)

1949年至1950年上半年,《人民日报》、《人民教育》等报刊不断刊发凯洛夫教育学1948年版的节译,并对其大力推崇。1950年12月和1951年5月,人民教育出版社分别出版1948年版中译本初版上册和下册,其后,在做出修订的情况下,又分别出版了第二版上下册、第三版上下册及第三版的合订本。

1957年,人民教育出版社出版了1956年版中译本初版,后又再版。据统计,凯洛夫教育学1948年版本(也称老本)共印10次,印数为291516册;1956年版本(也称新本)共印8次,印数为193897册。

老本、新本总计印数为50万册左右,城市中小学教师几乎人手一册。[2]凯洛夫教育学的出版和普及为其中国化提供了文本支持。

凯洛夫教育学出版后,教育部把它规定为机关干部每周业务理论学习用书,组织各级干部、教师对其进行学习。[3]国内教育学家则联系中国实际,为广大教育工作者提供学习支持。[4]63-64不少老一辈教育学者对此经历都有回忆和记载。

[5]教育学家的讲解报告或被连载发表或被结集出版,产生很大影响。如曹孚为上海市小学教育工作者所做讲座,其讲稿不仅《文汇报》全文刊载,还做成广播稿要求教师按时收听,而后又由人民教育出版社结集出版,前后两版刊印发行六次,累计发行80余万册。[6]

在这一阶段,聘请苏联教育专家(其中包括凯洛夫本人)来华和派遣留苏学生、访苏团,是学习苏联教育经验的重要渠道。当时聘请来华的苏联教育专家集中在教育部和高校,主要从事顾问、讲学和做报告等活动。由于受意识形态的影响,20世纪30年代至20世纪50年代的苏联教育学体系表现出很强的一致性。

苏联教育专家在华活动有意无意间极大地促进了凯洛夫教育学的传播。例如,在北京师范大学讲学的波波夫、普希金和崔可夫,在华东师范大学讲学的杰普莉茨卡娅等人,“主讲教育学各有自己的讲义或提纲,就其主要的结构或基本内容来说,大致雷同或类似凯洛夫主编的《教育学》”。

[7]崔可夫的讲义不仅先由《光明日报》连载,而且后又由人民教育出版社结集出版,影响极大。

而在讲义中,对于一些易产生歧义的教育学概念,崔可夫基本以凯洛夫教育学为准绳,像“教养”和“教学”两个主要概念均直接引自凯洛夫《教育学》1953年中文版第15页。[8]1956年,凯洛夫应邀来华,在北京、上海等地做了大量报告,会见了许多教育界人士,进一步激发了人们对凯洛夫教育学的学习热情。

当时,中国政府不仅聘请苏联教育专家来华讲学和做报告,而且派遣留学生和访问团到苏联学习。留学生在留苏期间所用教育学教材并不是凯洛夫教育学,但所学教育学内容、体系与凯洛夫教育学大同小异。

[4]133-134J我国政府还派遣由一线教育工作者组成的教育代表团到苏联实地考察、学习,近距离感受苏联的教育现实。这些都为凯洛夫教育学成功走向中国教育实践提供了便利条件。

凯洛夫教育学是在总结苏联1930年代教学经验的基础上形成的,提出了课堂教学的一整套模式和规范。这套模式和规范成为当时中国教学改革的模板。全国各级各类学校的教师和校领导积极主动地按照凯洛夫教育学的要求,规范自己的教育教学行为。

据当时的任课教师回忆,当时中国学校全面学习苏联教育经验,不仅全国普遍采用凯洛夫教育学的通用教学模式,而且对教师教案格式、学生评分及课堂提问等具体教学行为都有着严格要求。[9]广大教育工作者在积极实践的同时,还在报刊上推介自己的经验。

报刊发表了大量一线教育工作者实践、应用凯洛夫教育学的文章。例如,《人民教育》分别刊文介绍长沙五中校领导、沈阳二中教师和山西洪洞一中教师学习凯洛夫教育学的实践经验。

在苏联教育理论的影响下,中国教育学人自编了多部教育学教材,例如,张凌光等编《教育学》(师范学校课本,人民教育出版社)、北京师范大学教育系教育学教研组编《教育学讲义》(北京出版社)等。这些自编教育学教材均是学习苏联教育理论的产物。

张凌光等编《教育学》“出版者的话”中指出:“编写该书的目的是在学习苏联先进的教育理论和经验的基础上,试用马克思列宁主义的观点通俗地论述教育科学问题”。[10]中国教育学人把凯洛夫教育学的结构概括为总论、教学论、教育论、学校管理论四板块,并以此作为编写教育学教材的统一模式。

②除在结构上效法外,中国教育学人自编教育学教材在基本概念和对教育基本问题的确定、主张方面也与凯洛夫教育学保持一致。

(二)凯洛夫教育学中国化的批判(1957-1978)

1956年,毛泽东在《论十大关系》等文中指出,学习苏联必须有分析有批判,不能盲目搬运。1958年,毛泽东进一步指出:“教育方面搬得也相当厉害,……不考虑解放区的教育经验”。[8]有了毛泽东的引导,中国教育界迅速把凯洛夫教育学搬下了“神坛”,并指出了移植苏联教育模式所产生的一些严重问题:大量必须参加生产劳动的中小学毕业生,缺乏相应的劳动能力和态度;知识分子和青年学生普遍性地只注重知识而忽视政治和生产劳动,等等。

但人们起初并没有对凯洛夫教育学完全否定。1958年4月,中央召开教育工作会议,认为凯洛夫教育学是一部社会主义教育学,但存在着空想主义、在具体政策上不强调党对教育的领导等问题。

1958年“人民公社化”和“大跃进”开始以后,“教育大革命”也“应运而生”。在“教育大革命”中,人们的教育思想倾向风驰电掣般地往前飞进,把一切已存教育思想“甩”在后面。凯洛夫教育学这时早已权威不再,并且已经落后,被批判乃是情理之中的事。

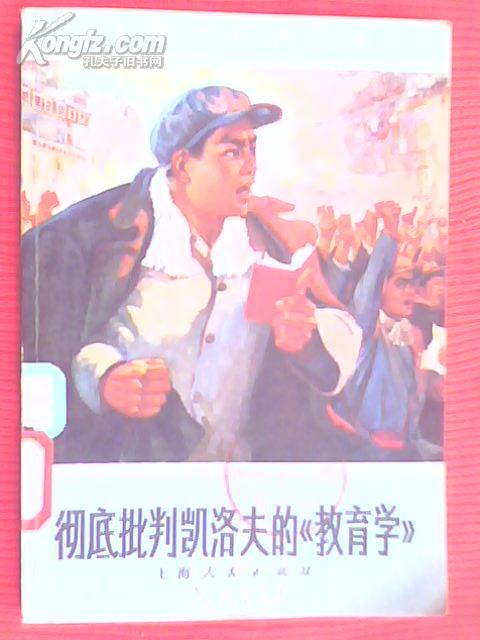

1964年,《人民教育》连发数文,对凯洛夫教育学进行不点名批判。1965年,教育部印发中共中央宣传部加了批语的《城市半工半读学校情况汇编》,明确指出以前“把苏联凯洛夫的教育思想认为是社会主义的,而实际上它是资本主义的”。[8]凯洛夫教育学的性质已然发生了变化。

“文化大革命”十年,中国被激情“烧”得几近癫狂。当人们可以无所顾忌地打砸旧事物时,对凯洛夫教育学进行大肆挞伐,并不值得惊奇。只是这时的凯洛夫教育学批判有着“借台唱戏”的功效,其目的在于批、反国内的修正主义。

在众多批判凯洛夫教育学的文章中,上海市革命大批判写作小组在《红旗》1970年第2期上发表的文章《谁改造谁?——评凯洛夫的〈教育学〉》影响较大,最具代表性。主标题“谁改造谁?”意指社会主义和资本主义都要按照自己的世界观改造世界,它们之间还没决出胜负;还有一个“谁改造谁”的问题,无产阶级必须用毛泽东思想分析批判凯洛夫教育学,来使教育革命得以深入开展。