韩羽画集 对话韩羽:??绘画至关重要是传神

袁运生:我1982年到1996年在美国,然后回国教学。 韩羽:我是山东人,一直生活在河北保定,后来到了石家庄。

袁:很多人奇怪,我出国前是个现代派,怎么在美国呆了这么长时间,反倒强调中国文化传统了。因为越是在外面,越是跟西方艺术有比较,越能发现中国传统艺术的成就、特色和可贵之处。

而我们这一百多年的近现代教育,一直是抛弃传统向西方靠拢的过程。艺术教育体系以至于审美标准,都是西方的。说我国的某个雕塑好,会说“这是东方的维纳斯”—维纳斯是西方人眼中的美,也成了我们中国人美的标准。

还有,我们素描时画的大卫像之类的,仿佛是一件小事。但这里也暗含着美的标准—像大卫那样的才叫美。这就带来很多问题。我们中国传统的壁画、雕塑作品,那么优秀,但是我们的学生竟然看不出来它们的好 — 这是个很大的问题,我们丧失了自己的文化审美建构能力。

美是有不同的类型、不同文化气质的,如果你只有西方的唯一标准,永远亦步亦趋,跟在别人屁股后面,你永远都不可能和西方进行平等对话。这对于中国这样一个大国来说,成为别人精神和文化上的附庸,是很可悲的事。

在中国现代史上,有很多大家。例如陈寅恪,很小的时候接受系统的国学教育,自己先有了文化根基和判断能力。因此留学的时候,就能有目的、有鉴别地吸收西方的优秀文化,不需要的东西就舍弃。

他三十多岁就成为清华大学的四大导师之一,学术成就斐然。而现在的很多留学生,包括我自己的一些学生,没有自己的文化底子,一直就似是而非的向西方学习,又抓不住人家的精髓,到了西方,看到新东西就心乱如麻,不管好坏就要学,能学成什么样子呢? 这不仅仅是艺术学科的问题,任何一个学科,数学、医学、哲学,都是这样。

必须建立自己的人文基础。

这就要求我们的教育,要多弘扬自身文化。西方国家,在教育要求中有代表自身文化精髓的必读书目,每个孩子都要精读甚至背诵,他们的文化精神,就这样一代代传下来。我们的孩子有几个能背《论语》《孟子》《老子》这些经典?最多只言片语,支离破碎地藏在语文课本里。

韩:我同意你的看法。学洋人也好,学古人也好,但不能像“邯郸学步”。那位燕国少年不但没有学会别人的,连自己的也忘了,结果是只好爬了回去。

我们河北省有个土生土长的年画作者,本来画得很好,为了更上一层楼,到中央美术学院深造,深造了三年,结果是,再也画不出年画了。你说和那位燕国少年一样不一样?这不能怨学院,应怨自己。

比如大鱼大肉,好不好?好。可是把人吃坏了,怨谁?这怨自己的胃消化不良。其实,我也有类似的体会,我曾不只一次地听到美院毕业的同行羡慕地对我说:“你多好啊,不受专业绘画的条条框框的束缚,想怎么画就怎么画,天马行空。

”我说,他说这话是“饱汉子不知道饿汉子饥”。穷光蛋最怕的是什么?最怕人说自己穷。没受过专门绘画训练的画儿匠们最怕的是什么?最怕人说自己没有绘画基本功什么的。人同此心,心同此理,我也未能免俗。

就是背着这包袱来画画,这包袱经常像鬼魂一样来纠缠我。当然,我也“尥蹶子”。和它对踢对咬,好不容易,我还没有太像“邯郸学步”。 袁:因为你不完全自由啊,你是美协主席,难免受环境影响—的确,不是说西方的、专业的就是好的、先进的,民间的、中国的就是落后的。

所以我回国后,就下决心推行本土化的艺术教育。我在课上,开始用中国的雕塑代替西方雕塑画素描,让学生了解、欣赏中国的美,并且学会用中国传统的艺术语言表达我们自己的美。

我在西方这么多年,深切感受就是,跟在人家身后学,是没有出路的。只有弘扬自己的文化艺术,才能找到自己的位置。中国自身的文化,完全能够自主。

韩:应该说,我画画的第一个启蒙老师是一个农民,严格意义上说,还不是一个地地道道的农民,是个二流子。这个二流子说:“你会画关爷、财神,你会画玩牌的不?”我说:“画你们玩牌(赌博)的有啥难的。

”我画了四个人围桌坐着,拿着纸牌在玩牌的样子,他看了看说:“看我的!”拿起笔画了起来,他一气画了三幅,第一幅是一伙人在撒尿,第二幅是一个窗户,窗户里几个人在玩牌,第三幅,仍是一伙人在撒尿。

我看不懂,问是怎么回事?他说:“你没玩过牌,你不懂,玩牌以前,必须先撒尿,因为一玩起牌来,谁还顾得上再撒尿。散了局,又得撒尿,你想憋了一整夜,能不撒尿?”经他一说,我恍然大悟,我画的仅是形似,他画的是玩牌人的那个“瘾”字。

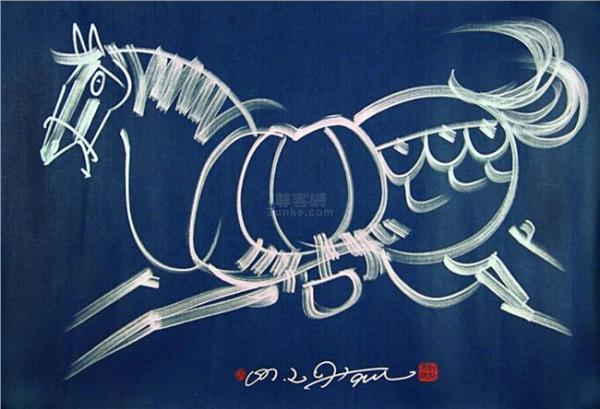

他使我明白了一个绘画中至关重要的问题——传神。 现下有些文章,谈起中国画,常常谈到“道”字。谓中国画体现的就是个“道”。这说法对不对?对。

古人这么说,今人也这么说,能错得了?可是这“道”是怎样渗融到笔墨里来的?我很想听听言之有物,条分缕析的说法,遗憾的是,每当到了这节骨眼上,惊鸿一瞥一闪而过。在这问题上,使我稍能解惑的是民间年画。

小时每逢过年,总要买一张同样的年画,贴在我睡觉的墙头上,这年画叫“猴抢草帽”,一群猴子疯抢卖草帽的老汉的草帽。按事理讲,被抢的老汉应该怒不可遏了。应该抢起皮带抽那那些猴子了。可是,他不,他在笑,他这笑里有无奈,有宽容,像一个爷爷在看着一群顽皮的孙子。

就是这笑容,使我百看不厌,就是这笑容,使整个画面充满了祥和之气。这“祥和”,也就是画这幅民间年画的作者的“意”了,或者说是所谓“道”了。你看这位民间画家,从具象到抽象,从形而下到形而上,粘合得多么贴切。

袁:我认为民间是可以出大家的。民间艺术家虽然没有受过系统的知识训练,这反而可能是好事,因为没有哲学、理念的束缚和杂念的干扰。

其实艺术创作,有生活的热情,有原始的情感和认知,就能单纯直接地把自己的感受表达出来。这种创作反而更活泼生动。例如剪纸,我见过一个山东女子的剪纸,她能见到什么剪什么,剪出来又夸张变形,很新鲜。

你看马蒂斯的剪纸,还基本上是一个形态,而这个女子剪的,特别丰富。她的表达也有趣,我让她剪出小轿车和车里坐的几个人,如果是受过美术训练的人,肯定会从透视比例的角度来做,而她只是用大小的不同就表达出了她眼中人物的身份和位置。

还有一次去陕西安塞,那里有著名的“剪花娘子”,老太太已经六七十岁了,青春逝去,人也不美了,可是她爱美爱生活,她自家的墙壁上,贴满了她各式各样的剪纸,看着这些色彩鲜艳明丽的剪纸,你马上能感受到她的幸福,她发自内心的对美好事物的喜爱和热情,以及源源不断的创造力,她因此也显得年轻 — 这才是艺术创作。

如今的西方艺术,已经被哲学化了,更多的是智力的游戏,而与情感无关。不在于你怎么画,而在于你怎么解释你的画,理论家天天找新的说法,从而搞得玄而又玄,大家都不敢发言— 抛弃了艺术最本质的东西,艺术就走到死胡同了。

例如抽象绘画,最单纯就成了一个颜色,好,这个颜色有很多意义,但是,这种形式只能一两个人用,三四个都多,大家不能都画一个颜色吧。 韩:民间艺术家的智慧是独出心裁,随机应变。

且说猪八戒吧,这是个家喻户晓的名人,这老猪一是懒,二是好色,三是又蠢又精灵。同是表现他这一点,先看《西游记》,在“盘丝洞”章节里,一群女妖精在洗澡,一见此情景,捉妖精的猪八戒忘了捉妖精,忽地变了个泥鳅,钻进水里,哪儿都不去,一个劲地专往女妖精裆里钻,吓得女妖精吱哇乱叫,他竟是这样地攻其要害,你说他傻还是鬼精?小说这么写,多逗。

可是能搬到戏台上么?纵使能搬上戏台,不但不好笑,反而丑恶之极了。

可是戏曲艺人另有新招,仍是“盘丝洞”,猪八戒举起钉耙要打女妖精了,女妖精撒起娇来,双手叉腰说:“给你打,给你打!”猪八戒馋皮涎脸地说:“我舍不得……”随着话音,那本是挺直的钉耙,倏地像泄了气软瘫下来,这善解人意的钉耙,不就是猪八戒的心态的形象化?再看木偶戏“猪八戒背媳妇”,猪八戒想和媳妇调情了,想瞧瞧背后的媳妇的脸了,他往左扭头,媳妇往右躲,他往右扭头,媳妇往左躲,扭来扭去,躲来躲去,再也瞧不着,你猜怎么着?猪八戒鬼精,忽地想起自己是木偶(木偶的脖子是可以随意转动的),他将脑袋像陀螺一样转了起来,那媳妇没法躲了,让他看了个够。

什么叫“创作”,这就叫“创作”,创作就是充分发挥想像力,在这一点上,民间艺术是最好的老师之一。

袁:大家都说,西方艺术一百多年来发展得很快,很有创新性。

可是创新如何创新?他们是彻底否定和颠覆传统,可这样有问题呀。就像一个蛋糕,你把它分成新旧两半,扔掉一半,再分,再扔掉,一点点分下去,前人做过的都不要,艺术的路就越走越窄。创新应该是根植于传统的创新,在传统的基础上迈出一步。

韩:要想往前冲,必须先往后退,往后退是积蓄力量,是为了更有力地往前冲,这道理小孩子也懂,你看小孩子玩“顶牛”游戏,不就是先往后退然后再猛地冲上去。

说句新词,是力学原理。 我们说的创新应该根植于传统,也符合于这个道理。“创新”是往前冲,往后退,退到哪里?退回到传统。

我们韩家古时有位大名人—唐朝的韩愈,他搞了一场古文运动,恢复古代散文传统,这不是复古?这不是后退?可是后退的结果,是他取得了资源,聚集了力量,终于革除了当时的文风时弊,这一退一进的结果,苏东坡说是“文起八代之衰”。

这是大人物,大事件,我们没法比。我再说个小人物,小事物,在石家庄,我有个年轻的文友,写了一本书,叫《粉墨语录》,他拿给我看,没看几章,被吸引住了,你猜他是怎样议论林冲与武大郎的?他说了:“论英雄,林冲比不上武大郎”,按一般惯性了的常理讲,武大郎怎能和“英雄”沾上边儿?更何况与林冲比?可是他说了:“假若林冲是真英雄,就不会容忍老婆蒙羞,而林教头况意外地顾全大局,不声张,不报复,碍着自己那点露水前程,掉了牙往肚子咽。

醉心功名,没错儿,毕竟熬个小官儿不容易,但是,既恋栈仕途,又称名英雄,就令人恶心了!”“武大郎怎么样?是个残废人,但是,为了潘金莲和西门庆的丑事,他敢于拎着小片儿刀破门而入,就很值得刮目相看。

” 他评估“英雄”的价码,一下子盯在这个节骨眼上,也正好打在林冲的软肋上,也打在我们惯性了的人云亦云看问题的眼珠子上。

可他不管什么“禁军教头”什么“卖炊饼的”一视同仁。因而,他才从武大郎身上看出了人的尊严,也从林冲身上看出了人性的扭曲。《水浒传》是几百年前的老传统老经典了,按说是只“旧”不“新”了,可是我的这位文友却从旧武大郎身上看出了新武大郎,这不是从“旧”里发现了“新”?

于此,我又想到另一个问题,就是所谓的“审丑”。不能为审丑而审丑,武大郎不能说不丑,可是我的文友却从“丑”里审出“美”来,这才是“审丑”价值之所在。传统是无尽之矿藏,看你能不能去发掘,怎样去发掘。

袁:你看中国艺术的发展历程,我们从长远的时间看,创新是永远存在的。唐宋元明清,每个朝代的艺术风格都不同,都在前人的基础上有所创新,但不是彻底否定前人,也不是各领风骚三五年飞快的创新,为创新而创新,而是时代变了,人们对审美有了新的感悟,于是艺术也自然而然地变了。

所以我们在提创新的时候,应该先了解传统,才能有好的创新。 韩:但传统也是复杂的,有些说不清对与错、好与坏的东西。今天要吸纳传统,需要有一双善于识别的眼睛。

袁:我认为现在的教育与传统教育不同之处在于:传统教育先立人,先教你如何做人,应该有怎样的道德规范和文化修养。现在的教育呢,教你各种知识技巧,教你做一个“聪明人”,聪明人可以好也可以坏,如果坏人,越聪明越糟糕。现在道德水准的下降,是全民性的。 韩:所谓文化修养,实际上是一个度的问题。

做任何事情,都需要掌握度。行军打仗,知道何时攻何时守;画画就要妙在似与不似之间——太像了没意思,看实物就行了;太不像了,别人又不知道你在画什么。

袁:现在大家都提倡现代化,认为机械化、自动化、大批量生产就是先进的,而手工的就是落后的。真是这样吗?大批量的复制,单调乏味,经不起细看。在中国现代化还有一个问题,那么多人口,如果都追求这种生产模式,中国八亿农民,至少有一半要失业,大家都去种地,没有那么多地可种,都去工厂,产品又过剩。

我们为什么不提倡手工呢—过去叫手艺,中国的艺术—那么多的雕塑、壁画、陶瓷是手艺人创造的,据研究在原始社会,豪放或细腻美丽的彩陶还是妇女制作绘制的呢。

如果我们提倡手工艺的教育,把农民培养成手艺人,不仅会提高国民素质,提高审美,还会有比污染环境的工业生产有大得多的收益。瑞士手表是手工的,劳斯莱斯是手工的,最昂贵的商品很多都是手工的。政府和民间都应该提倡和关注手艺,如果让多年来的民间工艺失传,是多大的损失!

韩:我有不少手工制做的民间玩具,有的跟我相处已几十年了。

![>汉朝韩嫣 汉武帝与韩嫣的爱情[转]](https://pic.bilezu.com/upload/c/85/c858a40d7865c112635dfdf9fb11cf51_thumb.jpg)