李义山诗解 《诗词曲学谈艺录》之李商隐《锦瑟》诗阐解

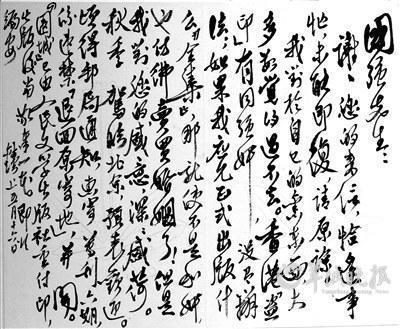

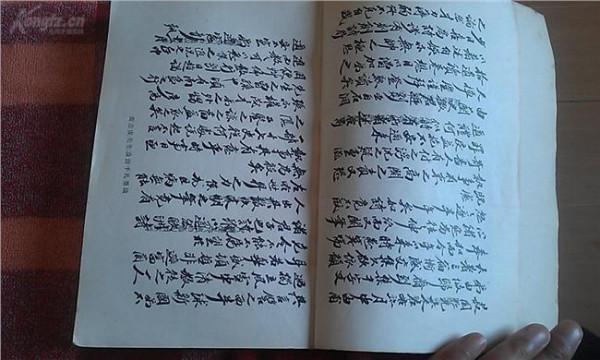

按:以下文字录自拙著《诗词曲学谈艺录》,齐鲁书社2011年版,第242-247页。 李义山《锦瑟》一诗,晦涩难解,世之解说甚众,盖其辞幽情微、迷离恍惚之意象典事使然也。然虽如此,犹可大略推见其情怀意味者,诗中之“梦”、“迷”、“泪”、“惘然”诸语,皆可透露消息也。

其总体思蕴,不过伤华年之易逝、一己之无成,虽苦心经营、独力强支,而事事难可如意,回首既往,不免悲慨之中,更有无限之惘然也。《汉书·郊祀志上》有云:“秦帝使素女鼓五十弦瑟,悲,帝禁不止,故破其瑟为二十五弦。

”由此可见,此物乃奠定此诗“悲”之一氛围者;吾国又往往以琴瑟喻夫妇,两例皆可见分离而悲之色彩。故首联可着眼者有二:一则可由之而定大旨,如上所言;一则或以为此诗之主旨不出悼亡,如何焯《义门读书记·李义山诗集》、施国祁《元遗山诗集笺注》卷十一《论诗三十首》之十三注引厉樊榭说、沈厚塽《李义山诗集辑评》引朱彝尊语、钱良择编《唐音审体》、陆昆曾《李义山诗解》、姚培谦《李义山诗集笺注》等皆主此说。

按义山一生之最大转折,无不起于婿于王氏一事,故窃以为此诗非仅悼亡,实乃其一生所有命运、事业、情感、思想之大总结,而大体以王氏之殁为界而兴起其思耳。

引入悼亡之一义,亦可点出其为转折点之重大意义。惟义山以之为兴,而不专咏此事,故因释名而主悼亡说者,往往以为全诗皆力气、主旨在此,则大误矣。“无端”二字,正义山总结其一生之切入点,所欲与所得不相合也,此一解释,仍未脱于宿命论之范畴,故其最终回顾、总结之结果,则仍不可求解,而未免“惘然”也。

冯浩《玉谿生诗笺注》云:“‘惘然’紧应‘无端’两字。‘无端’者,不意得此佳耦也。当时睹此美色,已觉如梦如迷,早知好梦必不坚牢耳。

”合观“无端”、“惘然”极是,“无端”若如实解,亦确实有之,然此解仍囿于夫妇之事,而未广大至于义山一生之回顾、总结之主旨。钱钟书《谈艺录补订·114页》云:“无端者,不意相值,所谓‘没来由’,犹今语之‘恰巧碰见’或‘不巧碰上’也(如吴融《上巳日》:‘本学多情刘武威,寻花傍水看春晖。

无端遇着伤心事,赢得凄凉索漠归’)”,则不如冯氏之解,只就词义解释,未免书生气太重。此处并非“不意相值”之意,是知其相值,而未确料其结果如是也。

故确立此诗之主旨为义山一生所有之回顾、总结,而由王氏之殁所引发,乃解悟此诗之最大关键。悼亡说而外,尚有他论,如何焯《义门读书记》云:“亡友程湘衡谓此义山自题其诗以开集首者,此联言作诗之旨趣,中联又自明其匠巧也。

余初亦颇喜其说之新,然义山集三卷出于后人掇拾,非自定,则程说固无据也。”钱钟书则以为“程说殊有见,义门徒以宋本义山集旧次未必出作者手定,遂舍甜李而觅醋李。

……首两句……言景光难虽逝,而篇什犹留,毕世心力,平生欢戚,‘清和适怨’,开卷历历,犹所谓‘自有恨’,而‘借此中传’。三四句……言作诗之法也。心之所思,情之所感,寓言假物,譬喻拟象;如庄生逸兴之见形于飞蝶,望帝沉哀之结体为啼鹃,均词出比方,无取质言。

……五六句……言诗成之风格或境界,犹司空表圣之形容《诗品》也。……七八句……乃与首二句呼应作结,言前尘回首,怅触万端,顾当年行乐之时,即已觉世事无常,抟沙转烛,黯然于好梦易醒,盛筵必散。

登场而预有下场之感,热闹中早含萧索矣。”弥缝甚周,却无多新意。义山以锦瑟为兴,则无疑义,如朱鹤龄《李义山诗集笺注》云“此诗……以锦瑟起兴,非专赋锦瑟也”,故胡震亨《唐音奎签》云“以锦瑟为真瑟者痴……商隐情诗,借诗中两字为题者尽多,不独《锦瑟》。

”查慎行《初白庵诗评》亦云:“此诗借题寓感,解者必从锦瑟着题,遂苦苦牵合。读到结句,如何通得去?”既以“锦瑟”起兴而及于己之年矣,故下句即辄云“一弦一柱思华年”,首二句奠定自伤之旨,其后即自慨叹其前一生之身世世事,故沈厚塽《李义山诗集辑评》引朱彝尊语“此悼亡诗也,意亡者善弹此,故睹物思人,因而托物起兴也”,悼亡之意则有之,而托物起兴亦确,然以为后三联仍以悼亡为主则非,故其后之解释,惑于泥实矣;钱良择《唐音审体》解会大略同朱,误亦同之。

“锦瑟”以配“华年”,皆人生表象之物,不可长有,语中悲壮之意,不待言也。“庄生晓梦迷蝴蝶”一句,谓今既多经历,梦或觉而迷可释,然此句重在“梦”、“迷”之喻平生,皆丧失自我之意,而从未活出一真我,其苦也可知;而无庄生梦蝶物我两忘、与物无争之逍遥旨趣,是若有所悟而未能超然解脱者也。

故今之或迷与否,则须待之他日方可能知,“梦”、“迷”之义,舍字面意蕴而外,更别有伤心者存焉。其别有伤心处,即此诗由悼亡之意味而转入一生之回顾、总结之处者也。“望帝春心托杜鹃”一句,哀其一生之遇也,望帝之化杜鹃,正诉其余悲也,故谓之托;既知其为空而犹然仍为托者,则其悲慨,更在言外矣。

杜鹃啼血,则其悲之度可测也。义山诗文之弹怨自伤者,多本于其人生之大转折,根本由于婿于王氏而堕党争与令狐氏始交好相知终嫌怨成恨仇一事,其次则苏雪林《玉溪诗迷》所谓义山与女道士、宫嫔之恋爱,而不得其成者。

故“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”一联,以晶莹剔透、兴象玲珑之意象而织就之伤感、悲愤之意境也,珠本美物,而出于沧海鲛人之泪,人杰地灵,良玉生烟,而义山终生不遇。

然义山之悲愤,仍止于自哀伤感之境,终生不能自解于此情感之状态,虽潜寓节志未尝迁也之意,言外之意则于令狐氏未尝忘其相知;虽命途有恨之着迹,而恨则终弱、不必明示也。

所以如此者,是义山倘于令狐氏仍有所希冀邪?张采田《玉谿生年谱会笺》云此二句“则谓卫公毅魄久已与珠海同枯,令狐相业方且如玉田不冷。卫公贬珠崖而卒,而令狐秉钧赫赫,用‘蓝田’喻之,即‘节彼南山’意也。

”以下句喻令狐綯,颇可注意。然上句谓喻李卫公,则未必耳,是自喻也。合此自喻之义并上述所论颈联为义山伤感之悲愤两义观之,则义山之虽有怨,此怨却不得明发(一因王氏,一因令狐氏),明矣;不得明发,却不妨其“惘然”也。

义山虽不经意间堕入党争之旋涡,而被视为李党之阵营,然以义山独立坚贞之性格,则未必以党争为心。盖男子一世,最重要之关节有二,一为才学,一为婚姻,皆可以改变命运,而前者尤与事业相关。义山之不幸,在鱼与熊掌不可得兼,且更甚者,以其一之成就而毁灭另一,故义山于王氏既殁之后,或当重新评定情感在一生中之价值,此诗心情、思想之复杂纠缠,无不因此而起,而其结论又非悔、怨诸种之可以单一出之者,则又益其心境、情怀之复杂纠缠也。

义山虽与王氏情感甚笃,然此乃在礼教范围之内者,若其真正达致精神、灵魂之层次者,则未必然,苏雪林《玉溪诗迷》谓《锦瑟》一诗为悼亡之作无疑,而其悼念之对象则非王氏,而是其所曾与恋爱之宫嫔,唐敬宗之舞女卢轻凤。

故义山诗中殊多情诗,而多与王氏无关,可确知矣。苏氏立论大胆,颇有佳解,即以义山所联系之宫嫔言之,已是卓越不凡,以常理推之,纵然夫妇情感甚笃,亦不必屡屡而形之吟咏,念念不忘也;但苏氏仍主悼亡,无论所悼者为谁,皆嫌未广大其意旨也。

惟义山不以党争为心(苏氏又云牛、李党争殊未有今日所测之烈,并论以义山当日之地位不足以引起令狐氏之注意,义山不过为依附门下之一文士,“并无生死交情。宰相堂前,依附草木之人,何和限量”,令狐氏并未以义山娶妇王氏而衔之,此论却非中肯。

义山诗文皆受令狐氏调教,交情岂可轻论非厚),故此刻于王氏既殁之后所作之一生回顾、总结,可谓情感、心意无限纠缠而复杂而不得解,主调之以悲,心态之以惘然若有所失,而不甚甘心,而王氏之情之笃与令狐氏之知遇又相矛盾;王氏未殁之日,尚相互有所慰安,王氏既殁之后,义山不免或将确立其人生之价值于事业之上,则“惘然”之不无后悔,亦可知也。

虽后悔,亦不甚怨之,以怨亦无所怨也,此则又义山安于宿命之最终姿态、心绪也。夫情感、思想之纠缠复杂、曲折回环者,古今之诗,义山此作当独居魁首也。 通篇观之,略其意象而直取诗眼,则义山之心宛然可见。此诗哀伤感人,层层叠叠,而又关节突出,重点分明,又以消魂铄骨之意味为之,其能动人乃竟如是,亦可谓真能得其所者矣。

独取悼亡说而狭隘其径者,泥于锦瑟弦数古今之异、“此情”二字及玉之可譬美人,而不能探测其更为深广之人生意味及义山于其与王氏爱情之隐密、矛盾、复杂之心态,而忽视义山一生情爱生活之真面目。

取喻于诗者,则又囿于“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”之意境,颇有神韵、风致,而他三联则无大着落,尤于“庄生”一联失其隐寓之大义,将降低此一大义至比拟、象征之境界;且义山自道其诗,则无乃太自爱乎?道他人诗,则又毫无来由缘起。

言作诗之法,更不知与“惘然”何涉。总之义山留此谜结,不独不为可憎,反益其可爱与无穷魅力焉。

余说如此,亦必有附会之义无疑也。义山此作,譬初谙情事者之眉目传情,欲汝知我之意又惧汝知我之意,故其迷离缠绵之神味,动人尤在言意之外也。由是可知,世之多情人者,往往能为多情之事,既如是矣,而犹能持其心意如是,则世之能为托者,唯多情之人耳,又奚疑哉!