何泽慧的资料 何泽慧:什么是人生最值得追求的

被誉为中国居里夫人的何泽慧院士6月20日辞世,至今已经一个多月了。作为中国著名原子核物理学家钱三强的夫人,她曾和钱三强等合作发现了铀核裂变的新方式——三分裂和四分裂现象。她领导的研究小组在上世纪五十年代成功研制出性能达到国际先进水平的原子核乳胶。为开拓中国中子物理与裂变物理实验领域和中国的科教事业作出了重要贡献。

从上世纪八十年代初开始,有一位著名记者一直在追寻着何泽慧院士的人生足迹。她就是首届范长江奖获得者郭梅尼。何泽慧院士逝世后的一个多月里,已77岁高龄的郭梅尼不顾家人的劝说,顶着烈日,冒着酷暑,自己打车,赶到何泽慧院士的家中采访。

接着又连续挑灯夜战,一笔一划地写下了这篇长达一万二千多字的通讯。文中记述了她三识何泽慧的亲身经历,再现了一位女性科学大家普通而又伟大的科技人生,读来感人至深。今天本报全文刊登这篇通讯,与广大读者一同感受与追思。

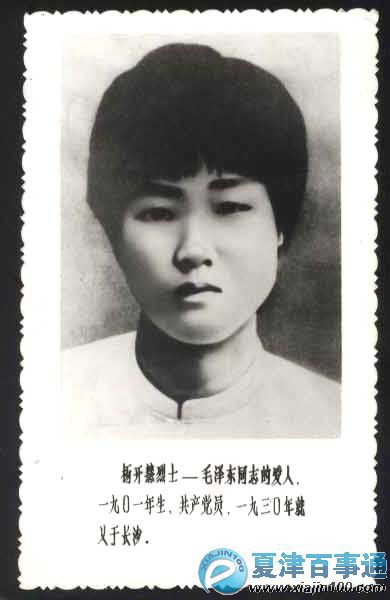

1946年,何泽慧、钱三强在英国出席国际基本粒子与低温会议时合影

初识何泽慧——

身居陋室 淡泊名利

2011年7月9日,骄阳似火,酷暑炎炎。我又来到北京中关村这幢灰楼。这幢建成于五十多年前的老楼,楼房已经显得非常陈旧。楼道里光线阴暗,墙壁剥落,楼梯老旧。我小心翼翼地扶着扶手爬上了楼,来到何泽慧先生的故居。何先生的大女儿钱祖玄带我走进了何泽慧先生的卧室。

卧室不大,约二十多平米。光线阴暗,陈设简朴,没有沙发,没有大立柜,更没有梳妆台、穿衣镜。西边靠墙摆着一张老旧的单人铁床,床上铺放着一床旧床单和一条薄被。钱祖玄告诉我:“对面原来放着爸爸的床,爸爸去世后,床撤了,放些妈妈用的杂物。

”对着房门,放着一个乳白色的五斗柜。可能是年头太久了,油漆已经剥落。不过这小小的柜子,已经足够装下何先生那几件简单的衣裤了。祖玄告诉我:“这个五斗柜是从旧货市场买来的,在我们家又用了五十多年。”

祖玄指着窗外的小阳台说:“那个阳台本来是我们家和贝时璋先生家合用的,后来我们把通往阳台的门堵上了,阳台就隔给贝先生一家用了。窗前这把躺椅,是妈妈晚年躺着晒太阳用的。这窗户朝南边,上午穿过树荫,能照进来一点点阳光。”我看了看那藤躺椅,多处的藤条已经散落,藤皮已磨得又黄又亮。祖玄说:“这也是几十年的老古董了。”

铁床的头上,立着一个简易的书架,把何先生的床和桌子隔开。木制桌子上,放着何先生的一些用具和两小盆白色的玫瑰花。看着眼前的一切,我心绪万千,不由得伫立桌前,面对着何先生的遗像默默哀悼……

我曾经走进过许多豪宅别墅,却从未让我如此激动,何泽慧先生这位为我们科学事业作出卓越贡献的老科学家、资深院士,几十年来就住在这样的陋室里!唐朝大诗人刘禹锡曾在《陋室铭》一文中写道:“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。

”眼下这陋室让我想到:房子不在贵,有神则灵。何泽慧先生这种淡泊名利、一生追求科学、献身科学的精神,就是这陋室闪闪发光的神。何泽慧和钱三强一起发现的铀核“三分裂”“四分裂”现象,对人类科技事业的贡献,何泽慧在“两弹一星”以及诸多科研成果中为祖国作出的贡献,都是用金钱无法计算的,那几万元一平米的豪宅别墅又能值几何?!这闪耀着何泽慧精神的陋室是金不换的,是留给子孙后代的精神法宝。

前些天(6月26日),我来到八宝山参加何泽慧的遗体告别仪式,许多白发苍苍的知识分子也默默地排在悼唁的人流中。何泽慧躺在鲜花丛中,那么安详,那么淡定。我向何先生深深地三鞠躬,伫立在遗体旁,久久不愿离去。顿时,何先生鲜活的形象,一幕一幕地浮现在我的脑海中……

我第一次见到何泽慧先生,是上世纪八十年代初。当时我还在中国青年报社当记者,因为采访钱三强来到这个家,见到了何先生。当时何先生已经近七十岁了。她将一头花白的头发挽在头顶,衣着非常朴素,就像一个普通的老太太。

她极为低调,说话很少,只是笑眯眯地坐在一旁。开始我并没注意这位老人,后来钱三强的秘书葛能全同志给我讲了许多何先生的故事,说她没有一点大科学家的派头,非常朴素,毫不讲究,“冬天就穿着北京那种老布棉鞋”;“为了放实验工具方便,她自己找块旧布,粗针大线地缝个大兜在衣服上”;“坐公交车去买菜”等等,我对何先生的崇敬之情油然而生。

钱三强去世后,大约是上世纪九十年代初,一家出版社约我写一本关于钱三强的书。为这件事,我专程到高能物理研究所拜访何泽慧。那天在楼道里,我看见一个身着蓝布工作服的老太太,幸好我认识何先生,否则真会把她当成所里的勤杂工了。

“这是我和赵忠尧先生两人的办公室,他住院了。”走进办公室后,何先生对我说。

何先生的办公室同样非常俭朴,几件旧的办公桌椅、书架,还有两张单人木床。木床可能是给两位老先生中午休息用的。可是床上都没放被褥,只有光光的木板。何先生的木床上,堆满了一个个大牛皮纸信封,里面分门别类放着她的研究资料和手稿,这都是她多年积蓄的宝贵财富啊!

何先生看看我说:“你冷吧?这房子朝北,比较冷,我给你插个电暖气吧。我们中关村很冷,我是冻惯了。”说着,一边插电暖气,一边笑说:“前些时候,周光召到中关村我家里去看我,我坐班车到所里上班来了……”这时何先生已经八十多岁,可能时任中国科学院院长的周光召,没想到这位八十多岁的资深院士还天天坐班车到所里去上班,所以专程到中关村家中去看望何先生。

“周光召在我家里等了很久,直到我坐班车回家。可能因为在中关村我家呆得太久,中关村暖气不好,家里太冷,把周光召冻感冒了。周光召回去后对科学院的有关同志说,中关村太冷了,把我们的科学家都冻坏了。”说着,老太太爽朗地哈哈大笑起来。

谈起为钱三强先生写书的事,何先生告诉我,“‘两弹一星’的事,当时保密很严格,钱先生负责研究的东西和我负责研究的东西,互相是不沟通的。我们家的保姆是文盲,保密工作是很严密的。文革中,钱先生的笔记本和日记都被他们抄走了,到现在也没还给我们。现在,钱先生已经去世,我也不知道情况,不能给你提供,笔记本、日记这些资料又没有,你怎么写呢?我建议你最好不要写。”

出书出名,何泽慧从来不看重。没有充足的材料,根据什么写书呢?这是何先生首先考虑的。何先生严肃认真的科学态度教育了我,我接受了她的建议,尽管这是一件很好的差事,我还是拒绝了。

1995年,我接受了主编《中国女院士》一书的任务,忙着组织人马给一位位女院士写报告文学。当我给何泽慧先生打电话,提出想为她写报告文学时,何先生说:“你在《钱三强在居里实验室》那篇文章中写到我的一段(写到何泽慧与钱三强共同发现铀核‘三分裂’、‘四分裂’现象)已经很好了,就不用再写了。”我听许多记者同行说,何泽慧很难接受采访,也就不敢再说什么了。

后来出版的《中国女院士》一书,大多数的女院士都有一篇报告文学,何泽慧只有一篇中国科学院提供的人物简介。

一次次地接触,何先生的淡泊名利和她鲜明的个性给了我深刻的印象。我非常希望采写她却又不敢和她联系。

2003年是我从事新闻工作五十周年。我们科技日报社准备为我举行一个座谈会暨作品研讨会,邀请新闻界和科技界一些同志来参加。我出于对何先生的敬重,加之我又曾写过《钱三强在居里实验室》一文,非常希望何先生能出席,但经过两次碰壁,又怕被何先生拒绝。考虑再三,我还是给何先生发出了邀请函。

不久,便接到何先生的电话:“很对不起,那天正好科学院要开个会,我不能来了,请原谅。”放下电话我虽然感到很遗憾,但认为也是意料中的事。

过了一阵儿,何先生又来电话了。何先生说:“我已经把科学院那个会辞了,那天我来参加你的会。”