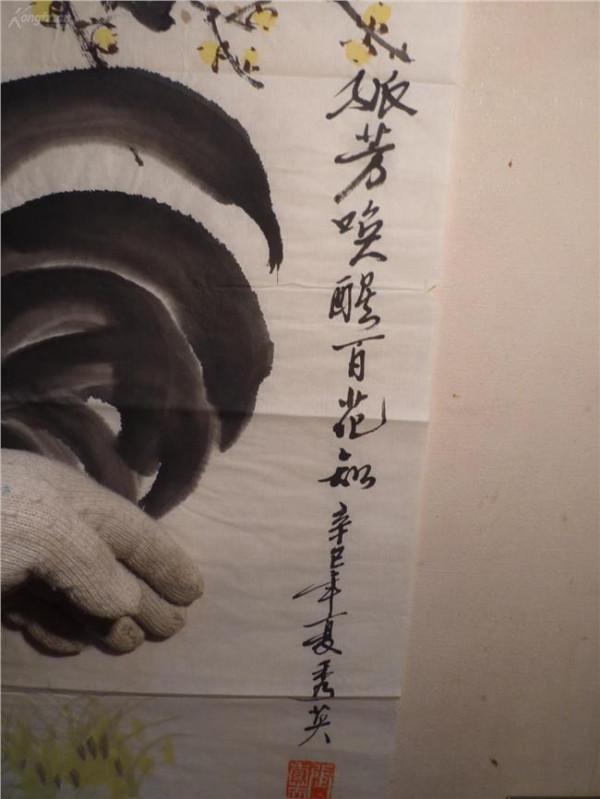

孙建东画鸡 知青画家孙建东:当年版纳牛郎 今日画坛巨匠

[导读]孙建东说:如果说我在美术创作和教学的道路上能“终成正果”,离不开在勐海九年的生活磨励和积累。艺途漫漫,神奇、美丽、富饶的西双版纳永远是我心中的圣土,是我创作取之不尽用之不竭的源泉。

云南艺术学院中国画专业教授、硕士生导师,中国美术家协会会员,云南美术家协会副主席孙建东个人画展在上海美术馆开展。尽管电视上的孙建东已经发福,但我印象中的孙建东还是那个清秀苗条、腼腆斯文的知青,一别四十几年,我们再没见过面,因此脑海中浮现的还是当年在勐遮公社插队的情景。

1969年3月8日,十七岁的孙建东随着一千多名同样命运的知识青年登上火车,离开了故乡上海,赴云南插队落户,被安排到西双版纳勐海县勐遮公社曼洪大队曼洪生产队插队。从全国最繁华的大都市上海,突然来到一个边疆少数民族村寨当农民,这种反差是巨大的。衣食住行和气候上不习惯,繁重的强体力劳动,看不到前途的思想压力,还有因水土不服而引起的皮肤过敏等病痛,使得很多知青怨声载道,苦不堪言。

但对于从小酷爱艺术的孙建东来说,置身于这样一个完全陌生而又新奇的世界,这种新鲜的感觉和想画画的冲动,很快压过了种种烦恼。那青翠欲滴的凤尾竹林,菩提树,还有身穿筒裙头裹毛巾的傣族少女,使他感到到处都是入画的好题材。于是在劳动之余、田头地角,孙建东用简陋的工具画起了速写。

这一画可就一发不可收拾了,据他回忆,在插队早期写给家中的几十封信中,几乎每封信都是附有插图的,这使牵挂的家人直观地了解了边疆的情况,感到了莫大的欣慰。那时,相机在边远农村是奢侈品,上海和版纳迢迢千里不便来往,于是,这些略显幼稚的插图就在很多上海知青的家长之间争相传阅,其中有两张还一直被他母亲珍藏着,直到她逝世。

在曼洪,孙建东经历了从挖地、补田埂、挑肥、梨田、栽秧、割稻、打谷子等整个农田劳动过程,这对于体质较弱的他来说是一个严峻的考验,也曾因劳累过度而晕倒在竹楼上。那年夏天,孙建东在犁田时遭到了一条大拇指粗的大蚂蝗的袭击,脚趾丫受伤化脓,无法再下水田,队里就照顾他与另一位知青一起跟着一位叫岩将的老贫农去放牛。

每天迎着朝阳,他们把队里的一百五、六十条黄牛赶到秧田边的一片小树林里让它们自己吃草,三人的任务就是各自一个点分头把守在大田边不让牛群糟蹋了庄稼,夕阳西下的时候再赶回牛圈。

那时的孙建东,头顶一个旧斗笠,脚登父亲送的长统雨靴,身背一个行军水壶和一个洗得发白的帆布书包,包内放一个塑料雨披,一个竹篾饭盒装着一坨糯米饭,一本自制的速写本,一支铅笔、一支钢笔和一支竹笛。

安置好牛群,孙建东把塑料雨披铺在地上,仰躺在地上,放眼蓝天白云,心旷神怡,耳边响着叮当叮当的牛铃声。诗意激发了他的灵感。打开速写本,除了画牛,还画色彩斑斓的蝴蝶、蜻蜓,还有各种奇形怪状的甲虫、蚂蚱、天牛、蛛蛛。

远处,栽秧的傣族妇女的花筒裙与碧绿的秧田相应成趣,不时飘来一阵阵银铃般的笑声。这一切,都被孙建东尽收笔底。画乏了,站起身来唱唱革命老歌,吼上几声板戏,惊得枝头的小鸟一阵乱飞。再换换口味,拿起笛子吹一段民歌小曲,笛声悠扬,自得其乐。

版纳的雨季,阵雨往往不期而至,大雨来时,孙建东把雨披披到身上,听着噼劈啪啪的雨声,思绪飞向千里之外的父母身边。一转眼雨过天晴,清新如洗的空中居然挂着三道彩虹。那是怎样的一幅自然和谐天人合一的图画!那段经历,是孙建东在农村劳动的过程中最为幸福,最难以忘怀的时光。

常言道锥处囊中,必将脱颖而出。慢慢地,曼洪有个会“点崩”(傣语画画)的知青的名声传出来了。插队不到两年,他先是被公社借调去搞宣传,后来又被调到县文化馆当美工,从此开始可以干自己喜爱的事情了。在文化馆的那几年,孙建东利用工作之便,走遍了勐海县的各个公社,画的速写不计其数,创作作品也不断地参展发表,开始在云南画坛崭露头角。

一九七七年,孙建东参加了文革后首届高考,创作题《十月的胜利》,画的就是版纳各族人民载歌载舞欢庆粉碎四人帮的情形,考卷被刊登在云南日报上。毕业留校以后,成为著名画家袁晓岑先生的入室弟子,从此在艺术创作的道路上有了长足的发展。

长期的艺术实践,使孙建东确立了自己以版纳吉祥鸟孔雀和版纳少数民族为主要表现题材,兼攻其它花鸟、人物、走兽的创作方向,作品既清新飘逸,又古朴厚重,画路宽广、雅俗共赏,有着浓郁的民族风味,受到了各界人士的关注和喜爱。

在上海开展期间,孙建东的画作前既有嬉闹的儿童,又有驻足的长者,三国五虎上将、李白醉酒、女娲补天、山鬼情思、钟馗捉鬼等作品引得一片赞叹。他为其父母、恩师、爱妻、才儿的中国画素描惟妙惟肖,爱心孝心流淌于画笔之下。

孙建东说:如果说我在美术创作和教学的道路上能“终成正果”的话,离不开在勐海九年的生活磨励和积累。艺途漫漫,神奇、美丽、富饶的西双版纳永远是我心中的圣土,是我创作取之不尽用之不竭的源泉。我将继续用我的画笔讴歌版纳这片热土,愿其更加繁荣昌盛,人民永远幸福安康。