「facebook第一夫人」谢丽尔•桑德伯格:要成功 也要受欢迎!

如果一个女人要做的就是忽略社会的期待,雄心勃勃,举起手,坐到桌前,勤奋工作,然后一路顺利地走向成功,那么,还有什么是可能出错的?

2003年,哥伦比亚大学商学院教授弗兰克•弗林(Frank Flynn)和纽约大学教授卡梅隆•安德森(Cameron Anderson)主持了一项实验,测试男性和女性在职场中的感受差异。他们从哈佛大学商学院关于女性企业家海蒂•罗伊森(Heidi Roizen)的真实案例研究开始。

这项研究描述了海蒂怎样通过“爽直的个性……以及包括科技行业最有影响力的众多商界领袖在内的职场人脉网和个人社交圈……”,成为了一个成功的企业家。

弗林和安德森让参加测试的学生一半人读海蒂的故事,另一半人也读同一个故事,但有一处不同──主人公的名字从海蒂变成了一位男性“霍华德”。弗林和安德森随后调查了学生对海蒂或霍华德的印象。所有的学生都认为,海蒂和霍华德同样有能力──著名作家格洛丽亚•斯泰纳姆提醒我,这实在是一大进步。

不过,尽管学生们对海蒂和霍华德同样尊敬,但他们更想要与霍华德共事;另一方面,海蒂被认为很自私,不是“你想雇用或为之工作的那种人”。两组数据只有一个不同──性别,但给受试者造成的印象却截然不同。

这项实验支持了根据海蒂案例研究得出的明确结论:对男性来说,成功度与受欢迎度成正比,而对女性来说则成反比。当一个男性成功了,他会同时受到男性和女性的欢迎,而当一个女性成功了,不管是对男性还是对女性来说,她都会变得不那么受欢迎。这项事实既令人吃惊又在意料之中:令人吃惊是因为,没有人会承认自己还在坚持男女有别的老一套;在意料之中是因为,很明显,我们的确还持有这样的观念。

社会科学几十年的研究证实了“海蒂/霍华德”个案研究的明确结论:我们对个人的评价基于成见,尤其是性别、种族、国籍、年龄等。我们对男性的固有印象是:他们是提供者,有决断力,积极进取。对女性的固有印象是:关爱他人,敏感,热心于公共事业。

因为我们将男性和女性的特点对立起来,所以在职场上的成就和与之相关的所有特点都被归到男性一边。海蒂专注于事业,有计划地积聚自己的力量,这种做法违背了我们对女性的固有期待。然而,和海蒂做法相同的霍华德却符合我们对男性的固有期待。最终结果呢?我们喜欢他,不喜欢她。

我相信这种偏爱正是使得女性在职场上退却的核心原因,这也是她们不想过多进取的核心原因。

大多数女性从未听说过“海蒂/霍华德”研究,我们中的大多数人也从未听说过这项研究的负面结果。不过,我们已经感觉到了成功带来的惩罚。我们意识到当一位女性表现得强悍果断或是争强好胜时,她正在背离她“应有”的行为轨道。

如果一位女性对工作进度催得太紧,如果她的工作能力相当强,如果她专注于结果而非取悦他人,她就表现得像个男人。而且,如果她像男人那样行动,人们就会不喜欢她。由于顾及这种负面反应,女性会让自己在职场上的进取心表现得更为收敛。

作家肯•奥莱塔(Ken Auletta)观察到了这种现象,并在《纽约客》上做了精准的总结:“(女人的)自我怀疑成了某种形式的自我防卫。”为了不让自己被大家讨厌,我们质疑自己的能力,看轻自己的职业追求,尤其是当其他人在场时;甚至早在别人产生这种看法之前,我们已经自觉矮人一等了。

在哈佛商学院的第一个暑假,我收到一封邮件,祝贺我以最优异的成绩成为“亨利•福特学者”,奖金是714.28美元。这个奇怪的数字说明了我和其他学生一起分享了这项荣誉。当我们返校开始第二年的学习时,有六个男生把自己获奖的事情告诉了大家。我把奖金数目乘以七正好接近一个整数,谜底解开了。获奖的一共有七个学生──六个男生和我。

我没像那六个男生一样让所有人都知道自己得到的荣誉,我只告诉了自己最亲密的朋友斯蒂芬•保罗,我知道他会好好为我保密。表面上看,这个决定可能会对我不利,因为哈佛商学院的成绩有15%基于课堂参与度。教授们上课的时间是90分钟,而且不允许学生做任何书面记录,所以关于课堂讨论的内容,他们只能凭借自己的记忆。

当一个学生的评论被其他学生引用时,这就会帮助教授回忆起讨论的要点。和现实生活一样,一个人的表现极大地依赖于人们彼此间的互动。

其他六位福特学者很快就成为论述被引用次数最多的发言者,因为学术荣誉立刻给他们带来了说服力;他们甚至在官方的校园招聘期开始之前,就提前获得了令人羡慕的工作机会。有一天在课堂上,备受尊崇的六位“学者”之一发表了一番评论,在我看来这证明了他甚至都没读过讨论中的案例。

但是,所有人都对他大加奉承。我很想弄清楚,不让大家知道我是第七个获奖者是不是犯了一个很大的错误,毕竟不预读讨论材料就能一路轻松地完成第二年的学业也挺不错的。

但我从未真正考虑过把这件事公开,我的直觉认为把学术成就公开不是个好主意。10年后,当我了解“霍华德/海蒂”案例后,终于明白了这是为什么。在学生中身居“高位”,也许会让那些男同学过得更轻松,但对我而言,反而会过得更艰难。

从哈佛商学院毕业约10年后,我在一次晚宴上遇到了斯坦福大学研究领导力和组织行为的教授德波拉•格林费尔德(Deborah Gruenfeld),我们由愉快的小声交谈很快演变成了热烈的讨论。基于多年的研究,格林费尔德教授非常理解女性为成功付出的代价。

“我们根植于文化的传统观念,将男性与领袖特质相关联,将女性与抚育特质相关联,并且让女性处于一个两难的境地。”她说,“我们不仅相信女性充当的是抚育者的角色,还相信这是她们首要的角色。当一个女人做了某些事情显示出她最突出的特质不是亲和力,就会给人带来负面印象,让其他人感觉不舒服。”

女性除了要应付这种两难处境,另外由于性别成见,有时还必须在没有额外报酬的情况下做额外的工作。当一个男性帮助同事时,被帮助者会觉得亏欠于他,并且非常有可能给予回报。但如果是一个女性对他施以援手,这种受人恩惠的感觉则相对弱些。

女性就应该乐于助人,不是吗?是她自己想要帮助别人。弗林教授称此为“性别轻视”(gender discount),意思是人们预设女性有为公共利益服务的意愿,一旦违背这样的预设,女性就会在职场上尝到苦果。

另一方面,一个男性对工作伙伴施以援手则被看作是在做额外的工作,他会因此得到更好的评价、加薪和奖金等回报。令人更沮丧的是,当一个女性拒绝帮助同事时,她通常会得到不太有利的评价,回报也更少。但如果拒绝帮助同事的是个男性呢?他通常不会受到什么惩罚。

由于这些不公平的期待,女性发现自己处于“如果做就会烦恼”和“不做注定会更糟”的两难境地。当涉及有关补偿金、福利、职位和其他特殊待遇的谈判时尤其如此。总的来说,男人谈判的结果比女人好。一项关于对卡内基口梅隆大学硕士毕业生起付薪水的研究发现,57%的男学生试图和雇主谈更高的薪水,而这么做的女生只有7%。

我们不是谴责女性不敢去谈更高的薪水,而是要承认她们在维护自己利益方面如此勉强完全是有正当理由的,因为这么做很容易让结果事与愿违。

对男性而言,为自己的利益去谈判并不会产生什么负面影响。人们已预期到男人会争取自己的利益,强调自己的贡献,认为自己应该被认可并获得回报。对男性而言,的确是“多问问也无妨”。但由于人们对女性的预期是关注他人,所以当她们维护自己的利益或维护自身价值时,大家对此举都不会产生好感。

有趣的是,当为别人的利益谈判(比如同伴或同事)时,女性和男性表现得一样好,女性甚至会更好,因为在这种情况下,她们的主张不会让她们显得自私自利。

不过,当一个女性为自己争取利益时,她就违背了公认的性别规范。不管是男性还是女性都会拒绝和一个讨价还价、争取更高薪水的女性共事,因为她看起来比那些不爱谈判的女性更为苛刻。甚至当一个女性为自己的成功谈判时,她在信誉和未来晋升方面付出的将是长期成本。遗憾的是,我们都是“海蒂”,不管多么努力,我们都无法成为“霍华德”。

当年我与Facebook创始人、首席执行官马克•扎克伯格商谈我的报酬时,他提出了让我觉得很公平的条件。有超过一个半月的时间,我们每周都会在一起吃晚餐,讨论公司的使命以及未来的愿景。如此看来,我已经准备接受这份工作了,不,应该说我非常渴望接受这份工作。

丈夫戴夫一直鼓励我要继续谈条件,但我害怕弄巧成拙。我可以表现得很强硬,但如果那样做,也许扎克伯格就不想与我一起工作了。既然我知道自己最终会接受这份工作,那么一再为自己争取利益是否值得呢?我得出的结论是,不值得。正当我准备点头时,我的妹夫马克•博德尼克(Marc Bodnick)恼火地说:“谢丽尔,同样的工作,你为什么要比男人挣得少呢?”

博德尼克并不清楚谈判的细节,他只是想强调,和我水平相当的男人才不会像我一样接受那样的薪酬待遇。这大大地鼓励了我。我又回去找扎克伯格,告诉他我也许不能接受这份工作,但开场白是这样的:“扎克伯格,我明白你很想雇用我来管理你的市场团队,所以你当然希望我是个优秀的谈判者。

这是你和我之间唯一一次面对面的谈判。”之后我便在交谈中略显强硬。当晚,我心情紧张,担心自己会把事情搞砸。但第二天扎克伯格就打电话给我,说接受我提出的条件:他将我的合同期限从四年延长到五年,并且同意我成为公司股东。这么做弥合了我们之间的分歧,他颇有创意的解决方案让我们的利益有了更长远的关联。

谈判成功的目标是既要达到预期,又要继续让别人喜欢自己。哈佛大学肯尼迪政府学院研究性别与谈判的汉娜•鲍尔斯(Hannah Riley Bowles)教授认为,女性可以通过将这两个目标结合到一起,来提高谈判的成功概率。首先,女性给他人的印象应该是有亲和力的、关心他人的,要有“恰到好处”的女人味。而当女性采用一种较为功利的态度时(“这就是我想要的,也是我应得的”),人们会比较反感。

套用一句老话:“思考全球化、行动本土化。”在谈判时,要做到“思考个人化,行动公共化”。我建议职场女性在谈判前都先好好想想,因为女性通常比男性拿到的报酬低,所以不要一下子就接受最初的条件,应该给自己机会继续谈判。

这样一来,女性就把自己与一个群体联系起来了,而不只是在提自己的诉求。事实上,这也等于是在为所有的女性谈判。此外,虽然听起来有点傻,但你所用的人称代词很重要。只要有可能,女性就应该使用“我们”而不是“我”。如果一个女性告诉对方“我们度过了美好的一年”而不是“我度过了美好的一年”,她的要求会更容易被对方接受。

但是,只诉求利益共同化还不够。在鲍尔斯教授看来,女性必须做的第二件事是为谈判提供合理的解释。男性不必为谈判找理由,因为在人们看来,他们本应为自己考虑。然而,女性必须为自己的要求辩护,她们必须有更高层人员的支持(也就是“我的经理建议我跟你谈谈我的报酬”),或者应该引用行业标准(也就是“我的理解是,这种责任级别的工作,报酬大概在这样的范围内……”)。

当然,每次谈判都是不一样的,所以女性必须相应地调整自己的方式。

还有个常用的策略,就是告诉对方还有别的公司准备给自己工作机会。但通常男性用这种策略比女性更有效。人们允许男人关注自身,却期待女人的忠诚。而且,女性所表现出的友善态度并不是一个好策略,这样做传达出来的信息是:这个女人为了讨别人的喜欢,所以愿意在报酬上做出牺牲。

这就是为什么一个女性需要将亲切力与坚持主见结合起来。用密歇根大学校长玛丽•科尔曼(Mary Sue Coleman)的话来说就是“温柔的坚持”(relentlessly pleasant)。

这种方式要求女性时常微笑,表达感激和关注,更多提及共同利益,强调更大的目标,在谈判时着眼于问题的解决而不是持一种批评的立场。大多数谈判都会经历漫长、持续的阶段,在保持高度专注的同时,请别忘了保持微笑。

我当然明白,建议女性既遵从具有偏见的规则,又期待她们改变世界,这无疑是个悖论。我知道这并不是完美的答案,但它是达到目的的一种方式。的确,任何一个优秀的谈判者都知道,更好地理解对方可以促成较好的谈判结果。所以,女性在谈判时最起码应当表现出对公共利益的关心(即使是在为自己谈判时),这样无疑会增强自己的说服力。

我也相信,强调利益共同性的真正价值不仅在于它是种一谈判手段,还在于它本身,因为所有组织都是由共同协作的人员组成的。关注团队会带来更好的结果,原因很简单:运行良好的团队比个人的力量更强大;成员关系融洽的团队,其表现也比那些一盘散沙的团队更胜一筹;而且,与团队中的其他人分享成功的感觉也更好。

所以,出现更多女性领导者的积极结果之一,便是她们已经学会了更加关心他人的幸福。当然,我希望女性不必永远都按照陈旧的规则行动,每个人最终都能做回自己。

我们还有一种方法。2011年12月《旧金山杂志》刊登了一则关于硅谷女性企业家的报道,所配的插图用Photoshop把报道里提及的女性的面孔和男性的身体拼在了一起。他们能想象到的成功企业家要么打着领结,要么西装革履。由此看来,我们的文化需要为成功的女性找到一个合适的形象。首先,她不是女人脸男人身;其次,她不是一手拿着电话、一手搂着啼哭婴儿的白种女人。

我担心在一个女性实现自己的目标之前,她会不断地为成功而牺牲受欢迎度。当我最初来到Facebook时,一个博主还颇费心思地撰写博文来批评我。他找了一张我的照片,给我手里添了一把枪,用大号的红色字母在我脸上写上了“骗子”两个字。

还有匿名者给我贴上了“两面派”、“她会彻底毁了Facebook”的标签。我为此大哭,甚至失眠,我担心自己的事业就此完蛋了。我安慰自己说不要在意这些恶意的评价,每个人也都告诉我不要在意──然而这只是提醒我他们也读到了这些可怕的评论。我设想了所有可能的反驳之后,发现最好的回应就是无视它们,好好工作。

《赫芬顿邮报》联合创始人阿里安娜•赫芬顿(Arianna Huffington)相信,学会接受别人的批评对女性来说是必要的一步。在她事业的初期,阿里安娜发现,直言不讳的成本就是不可避免地冒犯某些人。她认为,告诉女性不要把批评放在心上这并不现实,她也不想这么做。

她建议我们应该让自己的情感有所释放,要去面对并体会因受到批评而产生的愤怒或伤感等情绪;之后,便立即继续前进。她以孩子为例:一个小孩子可以在这一刻大哭,下一刻就跑去玩耍。

在我们穿越这些“雷区”时,互相依赖也会有帮助。我们可以认为这些攻击并不是针对某个人的,以此宽慰自己。只有当有影响力的女性不再是少数的例外时,真正的变化才会出现。人们容易反感身居高层职位的女性是因为她们实在太少见,如果她们的比例达到50%,人们就会接受这种现象了。

每个人都需要与女性领导者更融洽地相处,包括女性领导者自己。从1999年开始,《财富》杂志的帕蒂•塞勒斯(Pattie Sellers)组织了一次年度会议,她称之为“女强人峰会”(the Most Powerful Women Summit)。

2005年峰会的第一个晚上,我在酒店大厅与两位好友相聚,他们是时任麦肯锡全球研究院院长的黛安娜•法雷尔(Diana Farrell)和时任雅虎首席财务官的休•德克尔(Sue Decker)。

我们聊起了会议的名称。我提到当看到谷歌日历上的标题时,我立刻去找行政助理卡米尔,要她将会议名称改为“财富女人会”(Fortune Women’s Conference)。法雷尔和德克尔都大笑起来,说她们当时的反应和我一样。

后来,塞勒斯解释道,她之所以选择这样一个名称是有意而为之。她要推动女性直面自己的力量,慢慢适应“强”这个词,并且以“强”为荣。但对于将这个词用到自己身上,我还是摇头表示无法赞同。就像还在哈佛商学院时那样,我的脑子里不断响起一个声音提醒着我,“不要夸耀你的成功,甚至不要让人们知道你的成功。一旦这样做了,人们就不会再喜欢你”.

在我加入Facebook不到六个月时,扎克伯格和我进行了第一次正式的工作总结。他告诉我,想要“赢得每个人的喜欢”这种想法会阻碍我的发展。他说,当你想要让事情有所改变时,你不可能取悦每个人;而如果你去取悦每个人,你就不会获得充分的进步。扎克伯格说得很对。

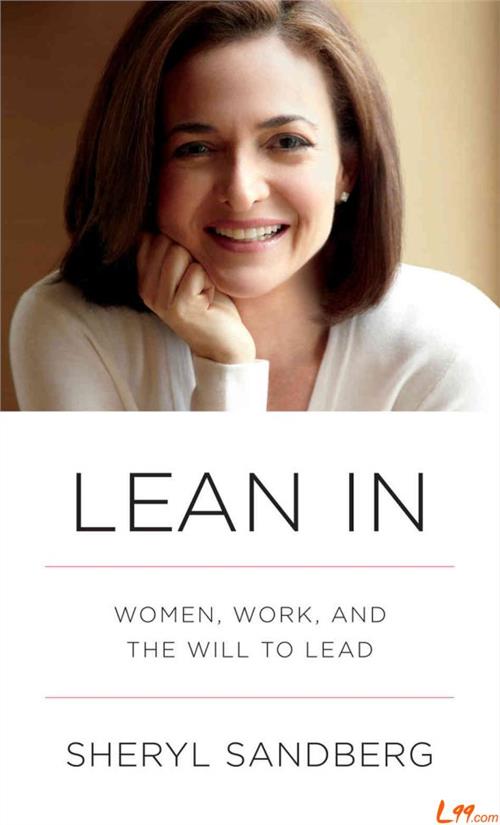

编者注:谢丽尔•桑德伯格 (Sheryl Sandberg)是Facebook首席运营官,被称为“Facebook第一夫人”、“硅谷最有影响力女人”。本文节选自谢丽尔•桑德伯格新书《向前一步:女性,工作及领导意志》(中信出版社,2013年7月)第三章,发表时有删节。