薛松简历 当代艺术家薛松:穿越历史与时尚

薛松用烧蚀现成图像和文本并且拼贴到油画布上的方式,确立了自己的艺术语言和风格样式,成为当今中国艺术界一位著名的艺术家,其作品的展览和收藏范围遍布世界许多重要机构和个人。如果从毕业前期艺术创作算起,他的艺术经历至今走过了23个年头,丰富的艺术作品和广泛的社会影响,使得对他的艺术脉络、艺术特征和艺术贡献更加深入而系统的研究显得至关重要。

碎片化的历史

艺术离不开历史,这不仅指艺术自身有其绵延发展的语言史、风格史、批评史,也指其所面对和经历的人类社会的文明发展史。多少年来,中外艺术家总是在自己的作品中通过反映和记录曾经的和正在经历的历史活动和事件,从而促进并完善着自己的艺术历史。

可以说,以历史为题材,是古今中外许多艺术家工作的主要内容。在中国近三十年的当代艺术家中,薛松是与历史发生联系并且从历史中最为广泛地吸收营养的人。他与历史的遭遇不仅在广度和规模上前所未有,而且在深度和细节上也无人可及——远自古代名人字画,近及当代社会写真;纵从圣人格句典籍,横到时下图片报章;上起中外先贤领袖,下达职场民间草根,无所不包。

当观众在薛松的作品前惊讶而发出啧啧赞叹的时候,事实上,一个又一个书店的门槛,早已被艺术家不知踏过了多少遍。工作室和仓库里那些成捆成堆的新旧书籍画册,就是艺术家与历史高密度遭遇的佐证。

由此认为薛松是饱读史书的博学之士显然为时过早,但出生于1965年的他,对于自己童年和少年时期的记忆却与构成毛泽东时代的各种视觉经验有关,比如红宝书、宣传画、样板戏和领袖像章等,再比如当时人们偷偷流传的各种禁书。

这些无处不在的视觉符号和那些非常有限的书籍里传递出的故事情节,构成了一种非常强烈的反差,这唤起了一个成长时期求知欲很强的青少年的好奇心——周围的世界究竟有多大,周围的世界除了《十万个为什么[微博]》这样的科普书外,还有怎样的历史?对当时浓厚政治气氛的感知和受到限制之后对外界世界的好奇,在后来中国改革开放特别是自己进入大学学习时,找到了井喷式的答案,因为这时许多原先禁止的书籍可以再版发行了,许多传播思想解放和重新认识历史的著作如雨后春笋般涌现了,周围的世界和人类历史的面目仿佛清晰了起来。

这位青年艺术家在自己原有的生活经验和视觉记忆与改革开放新时期涌现出来的各种新思想之间不断地调整、补充和修正,现实与历史,社会与政治,真实与虚妄这些相互对立的关系,犹如一种巨大的张力,不断地充盈着他的内心,“以史为鉴”是上世纪八、九十年代所有中国人探索脚下新路的必然选择。

然而薛松毕竟不是历史和社会学家,更非政治家,他对历史上所发生的一切的关注,只能选择视觉艺术的表达形式,而他特有的烧蚀、拼贴现成图像和文本的方式,要求他必须在每一幅固定的平面尺寸内完成对曾经发生的各种事件的追问。

于是,我们看到了一个最不拘泥于历史的具体原典,最能够超越历史和现实图文具体特征和内容的艺术家,看到了一个能够在有限的平面空间中充斥进无数历史图文的艺术家,他作品中的历史是碎片化的,是经过火的洗礼的。

将历史图像和文本碎片化,并且将其多重涵义表达出来,在薛松的创作中,是通过焚烧和消蚀以及拼贴到画布上来实现的。虽然1990年代初的那场失火,使他找到了超越一般意义上拼贴艺术的新技巧语汇,但是,拼贴艺术却是形成他艺术风格和样式的基础。

我们注意到早在1980年代后期的油画作品中,他就已经出现了拼贴的思路:1988年三年级时创作的《向梵高致敬》中,呈“田”字形的画面结构正是用白色的纸张和颜料拼贴的;1989年的《迷墙》中人物形象被画成一张张脸皮,仿佛拼裱到画布上,而右侧白色底子又是用纸张和颜料拼贴出来的。

应该说,1985年北京中国美术馆展出美国波普艺术大师劳申伯格包括拼帖手法在内的综合材料艺术,给了学生时代的薛松很大的启发,直到他因火灾真正找到了属于自己的拼帖手法,或者说,深化了拼帖手法的丰富性,并由此确立起属于自己的艺术表现语言。

多义性的图像

薛松对历史的碎片化,是通过将现成的图像和文本进行选择、撕扯、焚烧、重组、拼贴、绘制等等一套步骤实现的,而其最终目的是要形成符合自己需求的新图像。由于焚烧意味着死亡和埋葬,而残迹和碎屑的大量收集和拼贴并形成新的形象,又意味着再生和复活,所以薛松艺术创作的图像魅力,首先源自烈火与重生双重象征性。

死亡意识并非某一时期、某一阶段所特有,它是贯穿在人类对自然认识的整个历史过程中的。法国哲学家伏尔泰更是寓意深刻地宣称:“‘复活’,‘夫人’长生鸟说,‘是世上最简单的事。

出生两次并不比出生一次更令人惊讶’。这种长生鸟,是埃及神话中阿拉伯沙漠里存在的一种鸟,相传此鸟每500年自行焚死。然后在灰中再生。” 无论在东方或西方文化中,火都具有双重的象征性,大火虽然埋葬了薛松曾经的生活足迹,但却在残片和碎屑中唤起了记忆的重现,这是一种死而后生的爆发,是一场物是人非的戏剧,是一次时空和语境的转换,是一个意义的出走和重新归的。

薛松艺术的图像特点其次在于其碎片图文含义的多义性和复杂性。他喜欢把灰烬和碎屑作为阴阳、明暗两种元素在画面上结合成形象,或形象的轮廓,或形象的背景,或形象的某个局部,总之,手法变化多端。最令人眼花缭乱的是他对画面上难以数计的烧蚀碎屑图文形象的使用。

这是一个他为所有人设下的迷局,有时他会根据创作的构思拼贴上与形象本身的含义相关的历史图像和文本碎屑,而当你自以为找到了解开浩繁碎片的钥匙的时候,你会在同一幅画的其他形象部分遇到了新的密码,甚至是难有规律可循的乱码,因为这些碎片图像和文字完全与组成的形象所意指的含义毫不相干。

这就是薛松,一个善于在局部与整体、细节与全貌、微义与宏论之间乱中取势和置阵布局之人。

第三,薛松的作品图像能够在画面里和画面外不同空间中形成意义迭加和转换。艺术家不仅在画布这个二维平面空间里营造出跌宕起伏、峰回路转、欲是还错的迷局,而且在画面之外的远近空间距离中,也制造出错觉和悬念——远观,是锦绣河山,令人心旷神怡;近看,却是战乱纷呈,民不聊生,叫人心灰意冷。

生与死,对与错,是与非,美丽与丑陋……各种对立与反差,矛盾与冲突,竟然同溶于一画之中,而远近之不同观察,其意义犹如隔世般的两重天!

毫无疑问,由于承载着原本含义的历史图文碎屑经过火的洗礼,在排列堆积成画面新的形象的时候,会在画面里和外的不同空间距离中给观众造成不同的视觉感受和意义指向,所以薛松的作品其实是一个开放的意义空间,具有发散性、联想性和互动性,总是能够在提示观众历史碎片的同时,邀请他们参与这场万花筒般的拼图游戏,引领他们去想象和综合出自己的推测、理解和答案。

文化式的波普

薛松曾反复表示,当初一接触到拼贴这种表现方式自己就本能地喜欢它。拼贴这种艺术方式在西方最初是从毕加索等人开始尝试的,在二次大战后成为波普艺术的主要手段之一,其核心是使用人们日常生活耳熟能详的各种物质化和视觉化的现成品材料,并因此成为西方艺术家反映战后消费社会和商业文明中兴起的大众文化的重要载体。

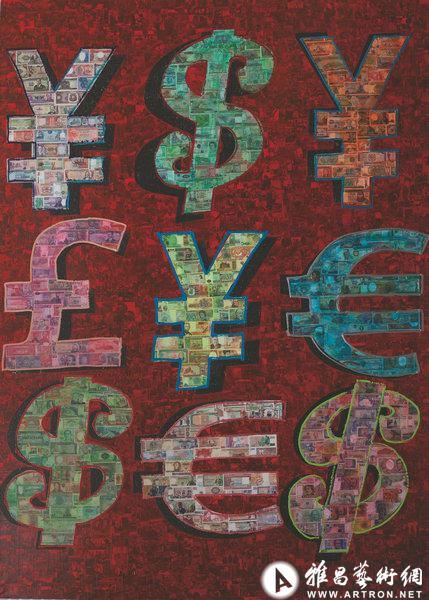

在经历了像上述《向梵高致敬》、《迷墙》以及《无题系列》、《王朝》、《蜕》、《火烧的母体》、《红蛋》、《日食》这些早期拼贴创作倾向形而上生命思辨之后,艺术家开始将创作的主题紧紧围绕着中国社会蓬勃兴起的市场经济和消费观念的巨大变化,因此,选择大众熟悉的现成公共图像作为媒介,让自己收集的包罗万象的历史图像和文本来充实和构成这样的公共图像,并在这种局部与整体的对比和协调中实现对整体公共图像和局部历史图文的双向、双重解构与意义重组,就成为其表达文化态度的主要途径。

值得表明的是,薛松式的波普在面对大众文化时,有着不少自己独特之处,其中通篇使用焚烧后的大量现成印刷品碎屑构成画面,这是他对拼贴手法的技术贡献,也是对波普艺术语言形式的丰富和发展。除此之外,与中外波普艺术家喜欢搬用单一类的现成公共图像来加以消解和转换其含义不同的是,薛松所搬用的现成公共图像和文字涉猎范围之广,令人瞠目结舌——从中外艺术名作到商业品牌符号,从城市景观到抽象图案,从四季山水到领袖人物……只要是他认为能够在当代社会生活中发挥重要作用和引起广泛关注的对象和话题,都可以成为他创作的视觉主题。

因此,薛松式波普的第二个贡献在于扩大了波普艺术在题材上的表现范围,使波普能够全方位地参与到对现实世界的表现和反映中。

他的第三个贡献在于,在保持波普艺术逼近现实、拉近与现实之间距离的诉求的同时,强调和突出了艺术制作的手工性、复杂性和偶然性,让艺术创造在反映现实生活变化和体现大众文化趣味的同时,保持艺术家个人创作的手工痕迹和人文气质,使艺术还原生活与艺术守持个性之间达到一种新的更高层面的统一。

因为薛松入画的媒介材料印刷品包容了极其广袤的人类文明史,也因为他的画作主题涉及到当代社会生活的各个领域,所以一种文化式和人文性的波普艺术风格出现并且深受好评。

锦灰堆与新时尚

薛松的艺术因碎片化地解构曾经的历史文本和充斥着今天人们生活的铺天盖地图像,进而让重新组合的新形象在接续传统和抒发新意上散发出令人目眩的色彩光泽,而引起了时尚界和国际著名品牌的广泛关注。箱包、家具和威士忌商家纷纷与他合作,借助于他艺术中简洁的形象造型和明快的色彩搭配以及前所未有的局部细节中浩繁历史与人文资讯信息,来彰显品牌自身的文化属性和精神品格。

上海,这个他从大学时代开始就一直学习、生活和创作工作的城市,从十九世纪中叶开埠以来,曾经是亚洲最大的城市,现在是世界上最大型的城市之一,正重新焕发出它曾经的风采,引领着中国消费和时尚文化的潮流。

在薛松进入二十世纪以后的作品中,有相当大比重的作品主题内容是关于全新的城市形象和青年男女时尚生活的。

当代消费社会的文化主体是青年和成功人士,在他们眼里城市究竟具有怎样的吸引力?人和人的关系与物和物的关系能否相互颠倒?物质消费中如何保持个人性?物质化的生活究竟如何富有诗意?城市的历史能否预示出未来的样子?……

所有这一切,都是时下城市生活亟待解惑的问题,也都是薛松的艺术创作所关注和体现的问题。他在感受着城市的发展,感受着人们生活观念和消费方式的变化,思考着时髦、流行和时尚的相互关系,并且在自己的作品里试图塑造出一种对时尚的新的解释,或者直接创造一种属于视觉的新时尚。

对于时髦,上世纪八十年代的人应该都记忆犹新,为了发泄长期受到的压抑,刻意标新立异和自我表现,社会中相当一部分阶层和群体的人相互模仿,穿喇叭裤,留大鬓角,听邓丽君和张蔷的录音盒带。

至于时尚,则是脱离了模仿和从众行为之后的更加注重理智打造和驾驭专属于个人自己的审美品位。时尚不是广泛流行,因为广泛流行了就没有了卓尔不群的时尚感和个人品位;时尚又包罗万象,渗透进物质生活的方方面面,关键取决于如何形成独特的气质、品位和神韵。

薛松用自己的方式应和着上世纪八十年代后期和整个九十年代时髦的文化思潮,更在新世纪这十年多的时间里捕捉着时尚翻新的生活方式,却不经意间时隔七八十年与上世纪三四十年代在沪上颇为时髦并达到鼎盛的写实绘画“锦灰堆”遥相呼应,再续了海派艺术中这股通古博今、雅俗共赏的风雅之气。

评论界对薛松的烧蚀拼贴艺术给予了当代文化的价值肯定,但却忽略甚至是不知他的艺术创造其实接续和再生了曾经的海派艺术气质,从而无法深入挖掘他的艺术与上海历史传统的渊源关系,也就无法真正找到他的艺术与本土文化之间割不断的文脉线索。

今天鲜为人知的“锦灰堆”,又名“八破图”,也叫“集破”、“集珍”或“打翻字纸篓”,属于国画工笔的特色画种。已故收藏家和鉴赏家王世襄先生前些年出版有与之同名《锦灰堆》的文集,内中提及元初大画家钱选趁着酒兴,挥笔将酒桌上散落的下酒菜肴剩羹绘成横卷一幅,并题款为“锦灰堆”。

由始,明清两代受西方绘画影响,在鼻烟壶和宣纸上,便出现了真实描绘文人雅士书房常见杂物(比如古旧字画、废旧拓片、青铜器拓片、瓦当拓片、虫蛀的古书、废弃的画稿以及扇面信札等)。

这些杂物在画面上件件呈现破碎、撕裂、火烧、沾污和破旧不堪的真实形状,给人以雅气横生、古色古香、耐人寻味的感觉,有人称之为“非书胜于书,非画胜于画”,因此备受文人雅士的青睐,成为自我欣赏和相互攀比竞技的游戏之作。

它盛于清末,上世纪三四十年代达到鼎盛,上海艺界专门印发"锦灰堆"润例,"锦灰堆"作品一度登上各大公司书画部,藏者可以选购。解放后,"锦灰堆"艺术由于绘制工艺复杂,对画家的诗书画印有全能全才的要求,且游戏味太重,因而不被重视,日趋萎缩,终成绝响。

今天薛松所生活的这个时代人们在物质生活丰盛之外对精神风雅的追求,自然与几十年前商贾市井小民的附庸风雅心理不在同一个层面上,但是,就绘画艺术正在发生精英文化与大众文化相互融合的趋势来看,却与当年文人主导的精英文化进入市民主导的通俗文化,有着内在的相似之处。

虽然薛松使用焚烧和拼贴现成品的方式为当年“锦灰堆”的绘制工艺所杜绝,可表达当代人对历史和传统文化的碎片式截取和面向当下商业文明的意义转换,却与当年的好古风气、附庸心态和立异趣味存在同功之妙。

历史总是有惊人的相似之处,玩转历史的薛松竟然冥冥之中与数十年前鼎盛于上海的慕古之风相暗合,而他用碎片化和色彩般的拼贴方式直接创造属于他自己的新的视觉风尚,却能够在并不久远的过去找到类似的相似者。“锦灰堆”,那是一个曾经的时尚;烧蚀拼贴画,这是一个当下的时尚。两者处在不同的时代,有着截然不同的制作过程,但都代表着这两个时代人们对社会、文化和时尚的理解、趣味和追求。

“我想突破中国传统,并超越西方现代主义,说来容易,想要做到可就非常困难。”这是薛松对自己艺术追求的最好口头表达。我想告诉大家的是,薛松从来都没有抛弃中国的历史与文化传统,他也从来都认真吸收西方优秀的艺术语言;他从来都没有刻意迎合商业和时尚,但他却以自己的方式创造了新的时尚。他令人信服地突破了中国传统,并成功地超越了西方波普。如今,他正持续不断地穿越在历史与时尚之间,而这正是一个艺术家的最好状态。