高山杉:陈寅恪传记新史料评议

同期还有这么一篇:“从先生可以见世界万象”张求会/文

特定日子里的特别献礼

2010年6月28日,是著名史学家陈寅恪先生一百二十周年诞辰。4月,三联书店推出陈流求、陈小彭、陈美延合著的《也同欢乐也同愁——忆父亲陈寅恪母亲唐筼》(以下简称“回忆录”),以示纪念;中华书局也于同月出版卞僧慧纂、卞学洛整理的《陈寅恪先生年谱长编(初稿)》(以下简称“陈谱”),随后又于5月18日与清华国学院联合举办梁启超、陈寅恪“年谱长编”出版学术座谈会。

“回忆录”与“陈谱”一同问世,大概是继《陈寅恪的最后贰拾年》(陆键东著,三联书店1995年版)和《陈寅恪先生编年事辑(增订本)》(蒋天枢撰,上海古籍出版社1997年版,以下简称“事辑(增订本)”)之后,有关陈寅恪的传记作品出得最集中也最有分量的一次。

因此,有必要对这两本新书给予足够的关注。

去年9月至今年1月,笔者有幸提前拜读了“陈谱”(当时的书名是《陈寅恪先生年谱长编》)的“四校稿”(以下径称“四校稿”),试着核校了一些文字。卞老因此在“后记”里提到了笔者,正文还多出一个“求会按”(第137页),颇让笔者深感惶恐与内疚——当时忙于琐事,借阅图书又多不便,以致未能像预计的那样逐一核校“陈谱”所征引各书。

将印本与“四校稿”加以对照,笔者发现又增添了一些新内容(最典型也最重要的,是对于陈君葆日记的转录),看得出卞老及其哲嗣仍在尽最后的努力,希望这部献礼之作日臻完善。

这一努力令人敬佩,也值得肯定,但由此滋生的新问题和原本存在的瑕疵却不能不指出。因为应景式的献礼固然重要,求真求实才是史家永恒的追求,诚如陈寅恪所言:“讲历史重在准确,功夫所至,不嫌琐细。”(“陈谱”,第146页。

以下引文,凡出自该书者,只标明页码,以省篇幅)

特殊身份决定特殊价值

5月18日的座谈会上,最感人的一幕是九十八岁高龄的卞老回忆在陈先生门下受业的情形。坐在轮椅上的卞老,容貌清癯,衣着简朴,语调缓慢,一口浓郁的天津话颇难听懂,然而现场鸦雀无声,听者眼中满怀敬意。

1949年之前的陈寅恪弟子大多老成凋谢,卞僧慧是少数几位健在者之一。这一特殊身份,既为他赢得了陈氏后人和同门弟子的认可、支持,也为“陈谱”的特殊价值奠定了基础。

前者之例证,最典型的要数蒋天枢将《陈寅恪先生编年事辑》(上海古籍出版社1981年版,以下简称“事辑”)的贴补本及续得之资料邮寄给卞僧慧,直接为“陈谱”奠定了资料长编的基础;又如散见于全书的陈流求姐妹的回忆资料、戴家祥致蒋天枢函、邓广铭致蒋天枢函、李祖恒抄赠之李思纯诗作、王永兴致卞僧慧函、王应常致卞僧慧函、周一良致陈寅恪书等,不少属于特殊人缘生发的独家文献,有些还是首次披露的陈氏集外佚作(如戴家祥提供的“训蒙不足,养老有馀”即属佚联,见第101页)。

后者之内涵颇为丰厚,试分而述之:

其一,全书秉持务本尚实、知人论世之精神,颇能揭示陈寅恪先生为人为学之真谛及其影响。

首举其大者而言。以下数语,最能彰显此谱主旨:

世人每称先生为一代宗师,诚当之无愧。正当中国之大变局,世界之大变局,政历四代,游学东西洋十余年,博文卓识,终生献身学术。性极敏感,思富联想,而又痌瘝在抱,常怀千岁之忧。

诚旷世之大师,不世出之人杰。直可谓千种矛盾,万种情思,胥可于先生一身见之。先生如精琢多面体之金刚石,一有光源即灿烂夺目。从先生可以见世界万象,从世界万象亦可以见先生。先生人虽没,但其思想、学说之影响却从未停止。

(见“后记”)

次举其中者而言。作者以门弟子身份,评述谱主1946至1947年前后教学科研计划之变与不变:

至是,先生讲课,已从昔年从个别重要问题之剖析,转入对时代演变之综述。

融会贯通,水到渠成。无往时之深入,亦难有今日之浅出。其实,先生昔日历次讲授同一课,前后无固定内容,亦非截然不同。乃采取滚动法。即于专题研究之新成果,言之较详;至于时代综述,历史脉络,即累积地去研究成果,言之较详;至于时代综述历史脉络即累积过去研究成果,仍或详或略及之,只是表述语言,时有变化耳。

(第245-246页。笔者按:末句似有重叠。)

相比之下,后来者无由亲炙而只能依据文本作出推论,其准确性和深刻性恐难与之相提并论。

复举其小者而言。此类例证,仍以作者适时适度所添加之按语最为集中。

其中,既有以史实为根据,对于谱主1913年两首诗作在各版“诗集”中诠次顺序的合理性质疑(详第61-62页);也有根据谱主前后不同时期的著述,对后学者强加于谱主身上的“绝口不谈经济基础在历史上的作用”这一观点的有力辩责(详第107-108页);又有遵循业师“向日所授校释唐诗之遗轨”,对其1932年酬和俞平伯二绝改定新题、添加题注之用意的精心考校(详第147-148页);还有引用杨树达1943、1948年两度收到陈寅恪序文的记事,认为谱主撰文所署时间“记年为阴历而纪月日则用阳历”的可靠推断(详第213、249页)。

凡此种种,均可证明:作者堪称陈门弟子之能得其真传者,其眼界之高与手法之妙,世之自封“陈门私淑弟子”或“陈门走狗”者似难以望其项背。

其二,努力凸现“亲历、亲见、亲闻”(语见“后记”)的特色,读之倍觉真实可信、亲切有味。

作者或以“亲见、亲闻”者纠正历来之讹传。如以1937年4月15日在课堂上的亲耳所闻,证明“经吴宓先生不断力争,清华校方始同意聘请先生为国学研究院教授”(第88-89页)。

或以“亲见、亲闻”者丰富谱主之观点。如以陈寅恪1932年3月13日接见作者及王作求等学生时的谈话(详第140页),证明其关于士人在新、旧道德并存杂用之际得失成败难免分化的观点由来有自。

或以“亲历”者对既成之回忆予以辨析。如唐筼《避寇拾零》称1937年全家避至天津后“由紫竹林搭大汽车至大沽口外上船”(第180页),卞僧慧则以当时的亲身经历证明师母追忆有误;不仅如此,他又引周一良之回忆作为旁证,再次予以补充,力图还原真实场景:“此处当为六人乘大汽车至太古码头,改搭驳船去大沽口。

”(详第180页)

其三,较为完整地披露了作者当年在清华大学的数种听课笔记,其中不乏首次公布之珍贵材料。

作者整理所成之听课笔记共计四种,集中于全书“附录一”(详第361-369页),其中《“晋至唐史”开课笔记》、《“隋唐史”开课笔记》、《陈寅恪先生欧阳修课笔记》均为首次披露,另一种《“晋至唐文化史”开课笔记》虽然曾经提供给蒋天枢,由蒋采入《陈寅恪先生传》(“事辑[增订本]”,第221-222页),但置于此处,不仅完整而连贯,还能在参照中显现新意。

即便是不成篇章的零星记录,如1932年秋“唐诗校释”开课之初所作课程要旨之概述(详第145页),同样据当时听课笔记整理而来,足可与陈美延后来辑录的《唐诗校释***笔记》(录入《陈寅恪集·讲义与杂稿》,三联书店2002年版,第1-14页)相互参阅;又如1936年2月3日谱主曾在课堂上谈到中学历史教学所涉民族问题(详第171-172页),也是前所未见的新材料。

这些看似不成体系的文字,实则言简义丰、含蕴深沉,吉光片羽,弥足珍贵。

如:“作品是作者生活之反映。惟传世诗话,殊不足据。其所谓‘本事’者,殊不可靠。”(第145页)“大、中、小学所讲之历史,只能有详略深浅之差,不能有真伪之别……不能因为自己无知遂谓某民族文化甚低,或文化不足道……民族感情之挑拨,往往由于对历史之无知而引起。

”(第172页)“必定旧材料很熟,而后才能利用新材料。”(第363页)“才学识:才受之父母,学得诸师傅,识则在自己。”(第367页)

杨树达1950年12月23日与陈寅恪书曾谓:“古来大诗人,其学博,其识卓,彼以其丰富卓绝之学识发为文章,为其注者必有与彼同等之学识而后其注始可读,始可信。

”(第267页)作为大学者的陈寅恪,完全称得上“学博识卓”,无论是门生为其传薪火、续绝学,还是后人为他述令德、摹音容,要想找到与他同等学识的人,应该是不大可能了。

正因为如此,卞僧慧的特殊身份,早已在一定程度上决定了这部陈寅恪年谱的特殊价值,更何况他曾为之付出过特殊的努力。

特殊际遇造成特定缺憾

卞僧慧先生穷七十年心血撰成的《吕留良年谱长编》(中华书局2003年版,以下简称“吕谱”),数年前已为他赢得学界赞誉;此次奉献给世人的“陈谱”,也是历经二十五年磨砺,同样是呕心沥血之作。

与同时代学人相比,卞先生尤其显得命运多舛,历次政治运动中多次挨整,曾在牛棚、农村改造多年。即便是学术研究,也只能长期从事图书数据工作,未能尽展其才。他长期与四子学经共同生活,数十年间的居住环境竟然是“蜗居湫隘,杂物堆置”(“吕谱·后记”)。

现实版的“蜗居”,远较荧屏上的展示更加令人心酸——“吕谱”始创于1932年,一直出版无望,以至于吴小如先生寿卞老七十诗有句云:“平生一卷留良谱,莫待杀青身后传”(同上);而真的等来出版机会时,竟然“不知其所在”,“乃穷数日之力,俾家属翻箱倒箧,终检得陈编十余册,笔记、资料若干袋,书册数十部”(同上)。

“吕谱”虽被誉为“一部独具特色的清代人物年谱”(蒋寅:《一部独具特色的清代人物年谱:读卞僧慧〈吕留良年谱长编〉》,载《书品》2004年第5期),却并未给卞老的生活带来什么实质性的改变。

“陈谱”成书之日,旧雨新知步入卞宅,眼前仍是层层叠叠的书山,几无旋身之地。而更令人唏嘘不已的是,九旬老者不久居然遭逢丧子之痛——四子学经因煤气中毒不幸离世。

学经研治古文字,不仅是老人生活上的依靠,也是学术研究的重要助手。卞老悲恸万分,情绪异常低落。其后,在养老院生活了一段时间,2008年始与次子学洛生活在一起,这才得以再拾旧业。学洛的专长是地下水资源利用,与亡弟相比,辅佐老父补订文史著作往往左支右绌,但也只能迎难而上。

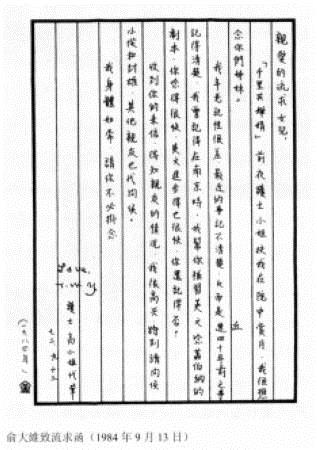

从1985年接受蒋天枢先生的委托,着手编写此谱,直到最终面世,卞先生及其哲嗣忍受了常人难以想象的艰辛与磨难,支持着他们的信念有两个:一是彰显陈先生的令德伟业,一是不负蒋先生的郑重托付。

平心而论,卞先生“衰年索居”(第269页)的特殊遭际和事业后继乏人的困窘,是造成“陈谱”诸多缺憾的关键性原因。

笔者有幸校阅过“四校稿”,又从中华书局俞国林(“陈谱”责任编辑)处亲闻卞氏父子的万般艰苦,深受感动。现试将“陈谱”的主要缺憾罗列于后,既求教于二位卞先生,兼示补过、追悔之意。秉此私衷,直言无忌,知我罪我,在所不计。

其一,体例格式仍不够完备。

“陈谱”的主体架构,一如“吕谱”——首“世谱”,溯家世渊源;次“正谱”,述生命历程;末“后谱”,状身后哀荣。如此安排,既便于资料长编的铺陈延伸,更利于展示谱主的生存背景、活动情境、存亡影响。

美中不足的是,正文前只有吴小如一序,既无前言,又无凡例,反倒不及“吕谱”规范、便利;书末倒如“吕谱”一样,未设“参考文献”。于是,不仅“慧按”、“经富按”等颇显突兀,令初读者摸不着头脑;各类文献的版次说明,更是大受影响——或混淆不清,或不予交代,或前后倒置,或简单重复。

其二,征引文献亟待规范化。

此为全谱最大的缺憾,亦需分而述之:

表象之一:不少重要文献始终未标明版本信息。

例如,“事辑”可谓“陈谱”之母本,重要性不言而喻,遍检全谱,却始终未见其版次介绍。

《吴宓与陈寅恪》的征引频率也颇高,同样未见版本信息。“事辑”首次出现,在“陈谱”第4页,已径直简称为“《事辑》”,第31页才有补充说明:“蒋天枢《陈寅恪先生编年事辑》(以下简称《事辑》)”。第32页已开始征引陈三立《先府君行状》,第34页始给出此“行状”之全名,同样属于前后倒置。

表象之二:主要文献未能及时更换最新的版本。

仍以“事辑”为例,该书早已有1997年6月之增订本——一方面“恢复了书稿的旧貌”,一方面“对原书进行了增改”(见“事辑[增订本]”之“出版说明”),但“陈谱”从头至尾均采用旧本而非新本。

同样令人费解的是,谱主本人的著作,除“诗集”外,其余各种也均使用上海古籍出版社的旧版,而非三联书店的新版。就普遍情形而言,后出转精、得总其成原本正常,征引者一般都会用新而弃旧——除非旧版仍有其他用途。

至于《师伏堂日记》(国家图书馆出版社2009年版)、《刘节日记》(大象出版社2009年版)等新文献未被征用,而只能得诸旧渠道、旧途径,倒也情有可原:近十数年,新文献层出不穷,往往卷帙浩大,费钱既多,占地且大,徒呼负负的又岂止卞老一人?

表象之三:后出重要史料或成果未能及时补入。

虽然卞氏父子一直在尽力增补新材料、吸纳新成果,除陈君葆日记外,他如同在2006年披露的《陈寅恪首次留欧期间的一首佚诗》、《史学二陈笔谈遗墨》(同载《收藏·拍卖》2006年第3期,“陈谱”第57、133-134页引录);而责任编辑俞国林等人也曾主动送书上门,以示援助。

纵然如此,受限于各种条件,还是遗漏了后出的重要史料或成果,最重要者当属以下三种:《陈君葆日记全集》(陈君葆著,谢荣滚整理,香港商务印书馆2004年版)、《吴宓日记》及其《续编》(吴宓著,吴学昭整理,三联书店1998-2006年版)、《陈寅恪诗笺释》(胡文辉著,广东人民出版社2008年版,软精本。

以下简称“笺释”)。

表象之四:转引二手甚至三手材料的比例偏高。

“陈谱”第69页已开始征引吴宓日记,其后多次出现,或录自《吴宓与陈寅恪》(吴学昭著,清华大学出版社1992年版),或出自《吴宓自编年谱》(吴宓著,吴学昭整理,三联书店1995年版),部分标明引自“吴宓日记”或“雨僧日记”者,其实都是转录(部分文字由笔者根据三联版吴宓日记作了校改,但印本未注明版本信息;陈寅恪书信,也有类似情形,不另说明),并非得自三联版吴宓日记。

数年前,曾有论者批评吴学昭在整理乃翁日记时有所删改,此说能否成立暂且不论不议,但移诸《吴宓与陈寅恪》,倒是实情。

三联版吴宓日记虽然也不算真正的第一手材料,但毕竟较之《吴宓与陈寅恪》更接近日记原貌,而且后者的错漏远较前者为甚。因此,倘若条件允许,的确不宜再引用《吴宓与陈寅恪》所选刊的吴氏日记。限于篇幅,只举一例,以见其他:

“陈谱”据《吴宓与陈寅恪》转引了吴氏1937年7月21日日记:“6:30叶企孙、熊大缜来此晚饭,又同出散步。

陈寅恪亦来。熊电城中,并阅报,谈时局。寅恪仍安静读书,我宜效法。”(第178页)《吴宓日记》则作:“6:30叶企孙、熊大缜来此晚饭,又同出散步。陈寅恪亦来。熊电城中,并阅报,知宋完全退让,片面撤兵,日内平郊当可无战事。

然和战无定策,事事随人转,岂云善计。惟寅恪仍持前论,一力主和。谓战则亡国,和可偏安,徐图恢复。宓谓仍视何人为之,而为之者何如也。寅恪仍安静读书,我宜效法。”(《吴宓日记》,第六册,三联书店1998年版,第174页)日记的七十三个字,被吴学昭删改为“谈时局”三字。

推究原委,应是对陈寅恪当时的主和言论有所顾忌。今时今日,倘若仍照此改笔引用,真实性势必大打折扣。

如前所述,印本较之“四校稿”增补了陈君葆日记,可惜依然是转引第二手材料,主要来源是周佳荣的《国学大师陈寅恪的港穗因缘——〈陈君葆日记全集〉史料大披露》(载《南方周末》2005年3月10日)、胡文辉的《陈寅恪1949年去留问题及其他》(载《东方早报》2009年5月24日)。

因为是转引,所以局限性特别大,许多有价值的材料无法补入相应的年份,谱主滞港期间的活动以及在此前后与香港学界的交往也无法得到全景式的还原。事实上,陈君葆日记有两个版本,整理者同为其女婿谢荣滚,出版社同为香港商务印书馆,但一个是《陈君葆日记》(上、下册),1999年出版,收录1933至1949年日记,另一个即《陈君葆日记全集》(共七册),2004年出版,收录1932至1982年日记,二者不能混为一体。

“陈谱”第256至257页从胡文辉的《陈寅恪1949年去留问题及其他》转引了陈寅恪致陈君葆函(实为致马鉴、陈君葆二人函),此函原载《陈君葆书信集》(谢荣滚主编,广东人民出版社2008年版),“陈谱”误将其出处标为“《陈君葆日记》”。

第272页拼凑周文与胡文而成,前瞻后顾,捉襟见肘,令人难堪。第283页再度将陈寅恪1952年12月4日致陈君葆一函的出处误标为“《陈君葆日记》”,最不可解的是,此函在胡文中早已考订出写于1952年,“陈谱”却判作1953年;一并被误判为1953年的,还有陈君葆1952年10月20日、10月23日、11月21日的日记(详第282-283页)。

之所以误标,估计是1953年10月18日的日记中提到了陈寅恪委托徐伯郊买药的事(详第282页),遂令卞氏父子作出误判——其实徐代陈购药并不只在1953年一年。

与此类似,性质可能还要更为严重的是对于谱主公私信札的征引。全谱所引陈寅恪信函颇为丰富,尤其是1958至1965年间写给中华书局上海编辑所的数通(笔者按:此十函颇重要,可惜多数不完整,且出处并非全如标注所示,除高克勤文外,当另有所据,读者察之),因为公布较晚,可以补充《陈寅恪集·书信集》(陈美延整理,三联书店2001年版,以下简称《书信集》)的不足。

除此之外的绝大多数书札,往往根据其他来源,而非相对完整、相对可信的三联版。尽管少数几封的出处被标为“《书信集》”,其实仍是转引。

于是,无论日记还是书信,不少地方存在着较为明显的拼凑、剪裁痕迹,缺乏必要的完整性和一致性。

这显然违背了史料必须可以覆按的基本要求,不能不说是一大憾事。

表象之五:征引材料有时细大不捐、精芜不辨。

例一,挽陈三立之诗,仅录吴梅《哀散原丈》一律(详第17-18页),则不如不录——挽悼散原之作,数不胜数,吴梅此作并不具有代表性。

例二,高本乐《难得的会见》一文,虽系节录,但也有三百余字(详第175页),竟找不出与谱主的关联。例三,数年前镌刻于修水县五杰广场的陈宝箴、陈三立、陈衡恪碑文(详第11、19、22-23页),既无新意,也非定论,可以不用。

例四,《名门的式微无可避免》(原载《羊城晚报》2008年9月6日,第25页引录)一文,称许陈登恪“同是一代名宿,得黄侃真传(笔者按:此五字为“陈谱”删汰),于经学、小学等领域都有极深的造诣”,行文难称严谨。

今非昔比,引用当下的报章文字,不可不慎。

其三,未能尽获详解或真解。

此类情形,最具代表性的莫过于1949至1969年陈寅恪所作各诗的解读,“陈谱”于此或一掠而过,或不得其要,或语焉不详。笔者曾书面建议卞老部分吸收胡文辉“笺释”的成果,惜未采纳。

“笺释”一书,无论如何都难以大红特红,但不可否认的是,面世至今已逾两年,迄未听闻颠覆性的攻讦之声,显然不仅得入余英时氏之法眼,且已获得普遍认可,陈引驰所谓“虽不中亦不远”(《虽不中亦不远——评胡文辉著〈陈寅恪诗笺释〉》,载《东方早报》2008年11月11日)洵为公允之论。

因此,笔者仍然坚持旧说:“陈谱”如欲增订,或另有高人重作新谱,均不能对“笺释”置之不理。

以下暂就其他类型举出六例,亦可见“陈谱”不可解之处依然存在:

例一,“陈谱”(第46页)与“回忆录”(“回忆录”,第22页)不约而同地征引了王钟翰《陈寅恪先生杂忆》的一段文字,借以说明谱主少年时代酷爱读书的情形。

据王文,此为陈先生当年面告。笔者对于将小油灯“藏之于被褥之中”的说法一直不敢苟同,因为即便是防风的马灯也难以做到,何况是油灯呢?相信有此经验的人都会觉得奇怪。

这样的回忆,整体应该可信,但细节有待推敲,因为违反常识。

例二,胡适应陈寅恪之邀为唐景崧遗墨题辞一节,“四校稿”原置于1932年,印本依从了笔者的建议,上移至1931年;但令人不解的是,胡适题诗的日期仍坚持用“五月十日”(详第137页),而非事实上的“九月十九日”。

例三,“四校稿”称1931年夏秋间谱主曾省亲庐山,与家人在五老峰上合影,“着礼帽”者即谱主。谱主之侄女陈小从曾专门更正过这一误传:戴礼帽者实为劳用宏。印本将笔者之意见以按语形式予以吸纳,正文则仍持旧说(详第137-138页)。

例四,“前英庚款会教授讲座曾聘清华教授如萧叔玉公权诸先生”(第202页)一句,容易将萧叔玉与萧公权误为同一人,其实前者是后者的堂兄,同在清华任职。笔者曾建议改为“萧叔玉、公权诸先生”,印本未作改动。

例五,1944年陈寅恪致陈槃一函(详第224页),转引自汪荣祖《史家陈寅恪传》(笔者按:此书版本颇多,台湾所出至少三种,大陆所出至少两种,错漏多有承袭。

“陈谱”所据,未知何本),但汪荣祖所谓“信末署一月十日,应是1945年。所谓游戏诗一首即《闻道》,作于甲申年”,卞僧慧并不完全认同——“如果为1945年1月10日,时先生正病目,恐未必能顾及此事,姑附于此。

”事实上,汪著虽然注明“此函见周法高编《近代学人手迹》初集”(《史家陈寅恪传(增订版)》,联经出版事业公司1997年10月增订二版,第85页注62),但同样根据周书获得此函的《书信集》则称末署“八月十日”,而“近作游戏诗一首”(即《闻道》)成于1944年8月。

两相比较,自然以《书信集》所标日期(1944年8月10日)为准。汪著错在先,“陈谱”错于后,可谓“连环错”。究其根源,仍然是未能认真核查原书所致。

例六,陈寅恪答杭州朱师辙绝句五首,“陈谱”称作于1954年春(第289页),显系从陈诗标题所称“甲午春”而来。

殊不知,陈诗原题有误,应以陈正宏、陈美延、胡文辉所持之说为是——“甲午春”当为“甲午夏”,盖朱诗成于1954年7月5日后(详“笺释”,第556-557页),陈氏赋答之作只能晚于这一日期。

结束本节之前,笔者愿意重申基本看法:“陈谱”的改进与完善,对世纪老人卞僧慧而言,可谓时不我待;对文史新人卞学洛而言,可谓力有不逮——这便是全谱严谨与粗疏、精准与芜杂、整齐与凌乱、从容与仓促并存共呈的主要成因。

特大工程期待特殊合作

“陈谱”已成为文献,当务之急,不是指责或抱憾,而是纠偏与增补。依笔者看来,目前各种陈寅恪传记,可谓各有长短,谁也替代不了谁,只能互校互补。

试举一例:关于唐筼早年活动的记载,从来是各类陈寅恪传记的一大缺失。

“回忆录”于此有重大突破,不仅较为详细地介绍了母亲学习体育专业的经过(“回忆录”,第249-250页),还配以家中珍藏的“一樽劫后残存的小银杯”的照片(同上,第243页),作为母亲当年参与体育活动的实物证明。通过比照,“回忆录”此段记述的依据也应该与“陈谱”相同,即《晨报》的相关报道。

尽管“陈谱”并未涉及唐筼获赠小银杯的那一次活动(1925年出任女子联合运动会会长),但较为完整地披露了《晨报》1927年11至12月间的若干报道(详第113页),较“回忆录”详细、规范。

再举一例:“陈谱”1950年条引陈流求语,称:“夏,师母因故至香港,后由陈序经校长带小彭、美延去香港,师母与小彭、美延回广州。

”(第265页,作者原注:“据流求电告。”)

恰巧笔者今年5月18日在京开会时曾就此事与陈流求、陈美延姐妹作过当面沟通,据她俩回忆,“母亲1949年1月到达广州以后,只去过一次香港,时间大约在1949年暑假。

1950年去香港的是流求,与她的同学一道前往。”“母亲离家时,流求仍在上海,小彭、美延随后从广州搭乘飞机到香港,在九姑家里找到母亲。

在港短暂停留后,二人与母亲一同坐车返回广州。当时,两地仍然可以自由往返。”(张求会:《往事如烟耐追摹》,载《南方都市报》2010年6月13日)似乎与陈序经并不相关。

然而,陈序经确曾在不同场合说起过赴港接回唐筼之事,有案可查的至少有两次。

一次是1961年9月3日邀请吴宓来家吃早餐时,陈序经为吴宓“详述陈寅恪兄1948十二月来岭南大学之经过(由上海来电,时序经任校长、竭诚欢迎)”。陈寅恪到校后,“约在1950一或二月,筼嫂力主往外国(欧、美)或台湾,竟至单身出走,至港依David及其诸妹,序经追往,遍寻,卒得之于九龙一无招牌之私家旅馆,见筼,与约定‘必归’,序经乃先归,俟其夫妇感情缓和,乃遣人往迎归。

”(《吴宓日记续编》第五册,三联书店2006年版,第166页)另一次是1962年4月,唐筼赴港的时间变成了“1950年夏”,迎请返还的细节也有很大不同:“为了接回陈夫人,他亲自跑到香港找了一个多月,最后在一个旅馆将唐筼找到,陪着她回到广州。

”(1962年4月《陈序经谈高校工作和知识分子等问题》,广东省档案馆馆藏档案。此据陆键东《陈寅恪的最后贰拾年》,第26、38、39页)

其他人关于此事的回忆或表述(如钱穆、蒋天枢、冯依北、陈小彭等,参阅《笺释》,第342-348页),与此又各有出入。即此一例,亦可看出,编撰陈寅恪年谱实际上依然为时过早。

可以预见的是,在今后一段时间内,一方面是更新的陈寅恪传记将会不断推出,一方面是某些关键性问题仍然会因为各种原因而继续被屏蔽或湮没。即便是那些早已“脱敏”的问题或细节,也会因为新史料的涌现而补不胜补、替不胜替。

因此,将陈寅恪年谱的编写称作“特大工程”并不夸张。面临如此浩繁的海量工作,不可能再让卞老父子或其他人独力承担。笔者试作如下设想:条件具备时,能否将此特大工程开发为维基百科或百度百科那样的免费、自由、开放的协作式写作项目,使之成为一个动态的、可以自由访问和编辑的全民性知识体,借以广泛发动海内外“好事者”的参与热情,共同促进此事的早日完成。

应该说,“陈谱”作为第一部真正意义上的陈寅恪年谱,它的问世完全可以视为这一特大文化工程的良好开端。■