郑克鲁作品 傅雷翻译奖得主郑克鲁:不愿花功夫在二流作品上

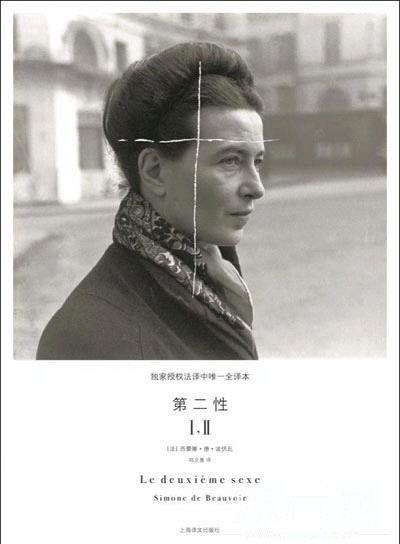

曾翻译了《基督山恩仇记》、《茶花女》、《悲惨世界》等世界名著,编写了《法国文学史》、《法国诗歌史》、《外国文学史》等专著的法国文学专家郑克鲁先生,去年底,凭借其译作《第二性》(上下卷)从入围的十部大作中脱颖而出,一举夺得第四届傅雷翻译出版奖。

我知道,作为翻译家,郑克鲁已经有一千万字的译作,然而对此番获奖,他对自己的译作却只打了一个“良”级。他说,按照翻译作品的“信达雅”标准,其中“信”与“达”,他是做到了,至于“雅不雅”,这得交由读者来评价。对于这样谦虚的翻译大家我肃然起敬,日前我专程访问了他。自然,我们的话题也从翻译法国著名作家西蒙娜·德·波伏瓦的最重要作品《第二性》开始了。

还原一个“原汁原味”的波伏瓦

作者:我知道,问世于1949年的《第二性》,是部堪称俯瞰整个女性世界的百科全书,它的著述者——法国著名作家西蒙娜·德·波伏瓦由此被称为第二波女性主义运动的“精神母亲”。《第二性》先后被译成英语等17种文字,波伏瓦由此成为世界上拥有最多读者的女性作家。为什么在60年后,你要翻译这部著作?

郑克鲁:就波伏瓦一生著作而言,其最重要的作品就是《第二性》,此书甚至被尊为西方妇女的“圣经”,其被引用率高得惊人,光是公开发表的论文就有约2.7万篇。但它却迟迟未进入中国,17年后,中国台湾才出了《第二性》第二卷的译本,而大陆的节译本则出现在31年以后。

然而长期以来,这本书犹如一个符号,虽在学术圈和文艺圈频频被提及,但很多人却反映“不好读”或者“翻译得很奇怪”。现在搞清楚了,是译本的“先天不足”。原出版的几种译本,除了少数节译本是根据法文翻译之外,其它都根据英译本转译。

如1953年由美国兰登书屋出版的《第二性》的英译本译者帕什利只在高中时学过法语,没有受过专业的哲学训练,结果他把原著中的很多内容简化甚至删除了。据统计,译者的删改达原著的15%之多,而荒唐的是,译者竟主观性自由发挥,并严重扭曲了波伏瓦的原意。为此,相关专家期待一个新译本的出现。

为广大读者、研究学者还原一个原汁原味的波伏瓦和《第二性》,上海译文出版社从法国伽里玛出版社得到了“唯一法译中全译本”的授权,希望我从法文原著重新翻译这部书。

作者:《第二性》是关于女性的第一部具有理论色彩的著作,专家们都认为,这部书“艰深难搞”,从理论上看,似乎这方面的著作还没有出其右者。所以翻译此书是否很有难度?

郑克鲁:是。《第二性》所引用的材料丰富翔实,论证相当严密。波伏瓦博览群书,学识渊博,她的生物学知识达到了专业水平,她对马克思、恩格斯的有关著作相当熟悉,她深谙人类学家关于原始社会的著述,而且涉及生物学、精神分析学、哲学、历史学、人类学、宗教、心理学、文学、法律、社会学等众多学科,特别是第一卷有“很多理论词汇”,专门术语充满了艰深。

法文原版长达1071页,译成汉字约有70万字。所以,我翻译时,“如履薄冰”,以准确理解原文为重要,不能意译,不时求证,整整用了两年时间才译完全书。

学文科算是传承了曾祖郑观应的衣钵

作者:你是我国近代资产阶级改良派思想家郑观应的曾孙。贯穿“富强救国”主题、完成于1894年的郑观应代表作《盛世危言》,就提出向西方学习,你专攻法国文学,是否受到先祖的影响?

郑克鲁:1858年,郑观应在科举考试中遭到失败后,即奉父命远游上海,弃学从商。在上海他掌管洋行的丝楼,并兼管轮船揽载事项。1860年,进入英国人傅兰雅所办的英华书馆夜校学习英语,对西方政治、经济方面的知识产生了浓厚兴趣。

1880年,郑观应编定反映他改良主义思想的《易言》一书,书中提出了一系列以国富为中心的内政改革措施,主张向西方学习,组织人员翻译西方国富强兵的书籍。最体现他思想的是其代表作《盛世危言》,对政治、经济、军事、外交、文化诸方面的改革提出了切实可行的方案,给甲午战败以后沮丧、迷茫的晚清末世开出了一帖拯危于安的良药。

1895年,光绪读了《盛世危言》,还令总理各国事务衙门将该书刷印二千部,分送臣工阅看。而后来的康有为、孙中山等人,更是在《盛世危言》中直接受到了启迪。

我想,正因为曾祖学了外语,才能接触到西方的先进文化和观念,并由于他具有思辨的天赋,加以有文字功底和写作的才能,更勤于动笔,这样才有了一部百科全书式的巨著《盛世危言》。我的思考与写作能力也许与他有关,只不过我喜欢的学科不如他那么广泛。我专攻的是法国文学,涉及到外国文学。说庆幸也好,或说是种遗憾,在他的后代中,唯有我学的和从事的是文科,但不管怎样,多少也算是传承他的衣钵吧。

翻译、研究、教学——三位一体

作者:你的翻译之路是从何开始的?

郑克鲁:我毕业于北京大学西语系法语专业,又考上了中国社会科学院的硕士研究生,先在中国文学所,后在外国文学所学习,师从李健吾先生,跟着他研究法国古典文学。我从李先生这里获得的最大的财富,就是他要求我从扎扎实实的材料中求取真知,并要有自己的真知灼见。所以我在学术研究中特别注重搜集材料,从而才有了自己独特的研究观。

外文组组长卞之琳先生是我的“顶头上司”,他建议我也要搞一点当代文学。这对我是个鞭策,我由此开始关注当代文学的动态,后来又系统地加以研究,这些为我后来从事外国文学和比较文学研究,打下了基础。大师的先见之明,让我受益匪浅。

在中国社科院外文所工作期间,我看完了法文版巴尔扎克《人间喜剧》的90%的作品。所以,“文革”后,当《世界文学》复刊向大家征稿时,我很快递上了翻译的巴尔扎克的短篇《长寿药水》。这篇翻译处女作亮相后,又促使我马上翻译第二篇巴尔扎克的短篇《不为人知的杰作》,接着又连续翻译好几篇巴尔扎克的作品。1981年,结集出版了我的第一本译作《家庭复仇》。

《蒂博一家》是1937年诺贝尔文学奖得主杜·伽尔一生心血的结晶,这部一直写到第一次世界大战的现实主义巨著作为左派“进步作品”,在法国直到上世纪六七十年代还受到推崇,苏联当时也全文翻译出版。故而“文革”结束后,国内学界也认为是最重要的外国文学作品之一。

我于1981年前完成了《蒂博一家》第一册的翻译,五年内出齐了四卷。这部曾给杜·伽尔带来殊荣的作品,也给我带来了荣誉。译作不仅得到了业界的肯定,而且,1987年法国文化部向我颁发了文化教育一级勋章。

作者:在我国译界,好的译家非常多,不过像你这样翻译、研究、教学,三位一体的,还是很少。你编著的《法国文学史》、《外国文学史》,广有影响,特别是《法国诗歌史》更是独此一家。

郑克鲁:我在法国学习期间,不像有些同行那样热衷去拜访国外作家名流,出席各种文化招待会,而是倾心于收集宝贵的资料。回国时,我带回的众多书籍中包含了一大批诗歌作品,译诗成了我的新爱好。因为,我始终认为法国诗歌是最优秀的,自从波德莱尔、兰波之后,法国诗歌长期执世界诗歌之牛耳。

而且,法国诗歌对中国现代诗人的影响最大,比如阿波利奈尔、瓦雷里、魏尔伦的作品,上世纪三四十年代中国诗人特别喜欢。1987年我回到故土上海,进入上海师范大学任教,从此开始了有计划的法语诗歌翻译,后来结集为三卷本《法国诗选》由河北教育出版社出版。

我在学校里讲授并发表了一批诗歌鉴赏文章和诗论,后申请了一个科研基金项目,开始撰写《法国诗歌史》。这本书出版后不仅受到同行的注意,也得到外国诗歌研究者的好评。

我写的《现代法国小说史》较全面和详尽地论述了20世纪的法国小说,而且分门别类,弥补了国内空白。正是在这两部著作以及其他作家研究基础上,我着手撰写了《法国文学史》(137万字)。至于《外国文学史》,则是我接受教育部的委托,汇集了全国高校和中国社科院外国文学研究所的一批专家学者,在以往有关的文学史的基础上,加以发展而编写成的。

这部文学史深得老师和同学的喜爱,多年来获得广泛使用,每年的发行量达到六至八万套。

重译,要比前人译得好

作者:多年来,你还翻译了《基度山恩仇记》、《茶花女》、《悲惨世界》等名著,但我注意到,这些作品都是“重译”,能否谈谈,你是出于何种考虑?

郑克鲁:上世纪90年代初,我曾建议译林出版社的领导李景端重译《基度山恩仇记》,因为我发现此书被删节了五六万字之多。后来他找到我翻译此书。《茶花女》则是他主动让我翻译的。本世纪初,译文社约我翻译《约翰·克利斯朵夫》,我没同意。

因为我觉得傅雷先生的译本不错,另外这部小说在法国被看成二流作品。而当编辑又约我翻译《悲惨世界》时,我觉得这部小说较之《约翰·克利斯朵夫》更为重要,已有的译本文字太老,错译之处也不少。我接受了。又后来,译文社请我翻译杜拉斯的一部早期小说,我又拒绝了。因为杜拉斯只有《情人》是好作品,其它小说就差了,我不愿意工夫花在二流作品上。

我的翻译观念从一开始想挑选还未曾译过的好作品,逐渐发展到翻译有广泛读者的作品,然后又发展到主要翻译第一流作品。因为随着年事渐高,觉得时间紧迫,不能随便翻译。我觉得,重译是有必要的,一是以前的译本未必做到尽善尽美,有的甚至译文质量有问题,错译不少,二是随着时间的发展,以往的译文会显得老化,应该重新来过。

作者:那么你是如何把握“重译”的?

郑克鲁:如果是重译,总要比前人译得好些吧,否则干吗要你做重复劳动?其实重译并不轻松,因为有老译本,读者自会比较,有比较就有鉴别。因此,每个句子我都要斟酌再三,既要准确,又要通畅,并力求文字优美,即所谓“雅”。我的重译,一是力求做到准确,将前人的错译纠正过来;二是在文字上要翻译得流畅,尽量给人美的享受,让人觉得确是一个新译本。

比如,《茶花女》开卷的两段话我是这样译的:我的见解是,唯有悉心研究过人才能塑造人物,正如只有认真地学习过一种语言,才会讲这种语言一样。/由于我没有达到笔下生花的年龄,我只好满足于平铺直叙。

这两段话原文很普通,且平直,如果用大白话翻译过来,不是不可以,但文学作品是需要文采的。这里,我用了几个词:悉心、笔下生花、平铺直叙。读起来就有点韵味。读者觉得开头不错,便增加了阅读的兴趣。再一点,成语要用得贴切,不可否认,中国的成语与原文会有些出入,因而必须小心谨慎。

另外,我认为理论著作的翻译“信”最为重要,因为作者是在阐述他的观念,译者要将他的观点确切而充分地表达出来,而意译往往会改变原意,所以能不用意译就尽量不去意译。诚然,也要避免佶屈聱牙的翻译。

郑克鲁 简介

郑克鲁,1939年生。1962年毕业于北京大学西语系法语专业,同年成为中国社科院文学所研究生。1965年至1984年,供职于中国社科院外文所。1984年至1987年,任武汉大学法语系主任兼法国问题研究所所长。1987年至今,历任上海师范大学文学研究所所长、中文系系主任、校图书馆馆长;兼任全国法国文学研究会副会长、上海翻译家协会副会长、上海比较文学协会副会长等。2008年被评为中国资深翻译家。

其译作达一千万字。1987年因翻译《蒂博一家》和在文化教育方面的贡献,荣膺法国文化部文化教育一级勋章。其编著的《法国文学史》、《外国文学史》、《外国文学作品选》、《论巴尔扎克》等荣获上海市和教育部各类奖项。