张充和文集 张充和诗文集(精装)

白谦慎:我所认识的充和先生

张充和逝世周年纪念

1988年8月,我还在美国罗格斯大学读比较政治学博士,到华盛顿拜访傅申先生(著名艺术史学者、鉴定家),他见我喜欢写小楷,说给我看一个人的小楷,那是张先生八十年代为耶鲁大学梅花展图录抄写的参考书目。我一看,书法夹在英文中间,字特别小,错落有致,很清雅,这个人写的字格调怎么这么高?就这样知道了张充和的名字。

我当时读书学费全免,生活费则需要自己打工。我就到本校东亚系申请当书法课的助教。东亚系的文学教授李培德(PeterLi)是李方桂先生(著名语言学家)之子,说他干妈也喜欢写字,她叫张充和。原来李方桂和张充和是好朋友。当时我给《中国书法》杂志写文章,介绍海外和港台书画界的情况。1988年底,我向李教授要了张先生的地址,写信给她,希望来年春天去拜访,很快收到了她的回信。

没想到还没去拜访,次年3月5日,在罗格斯大学举办的纪念李方桂先生的学术研讨会上,我就见到了她。张先生个子不大,依稀记得穿着旗袍。研讨会名字是我用隶书写的,我给她看,她说不错不错,Peter讲过你,欢迎你来访。

1989年4月开始,国内不太安定,海外学子的心境同样动荡,所以直到9月4日我才去拜访她。她就住在耶鲁大学旁边,从罗格斯大学到耶鲁,开车两个小时左右。

到她家后,她给我看了一些她的师友写的字和她自己的小楷。我发现墙上有一张她画的山水,上面有方名章刻得很好,就问是谁刻的,她说是乔大壮先生(近代词人、篆刻家)在重庆的时候为她刻的,可惜丢掉了。我就量了尺寸,要了一个复印件,为她摹刻了一个。

10月8日收到印章后,张先生写信给我,说“形神俱似”。(我们一共通过五、六次信,其中一封是毛笔,熟悉以后就通电话了)。为了感谢我为她摹印,她送我一本饶宗颐先生(学界泰斗,香港中文大学荣休教授)的《睎周集》。1970年饶先生应傅汉思教授之邀到耶鲁大学讲学一年,期间所填127首词,张充和全部用小楷抄录,饶先生印成了精美的集子。

收到这本书后,我打电话给她,表示感谢,顺便也提到自己准备转行。当时我的比较政治学博士课程已快念完,但不想再从事这方面研究,计划转去图书馆学系。电话那头,张先生停顿了一下,想了想说,“你想不想到耶鲁大学来读艺术史系,你若愿意,我会郑重推荐。”谁会想到,改变我命运的机缘,竟来得如此突然。

张先生和我后来的老师班宗华(耶鲁大学艺术史系教授)是老朋友。她对班先生说,你的学生都是搞绘画的,我给你推荐一个研究书法的。班先生是方闻教授(著名艺术史学者)的学生,对书法特别有兴趣。当他知道王方宇先生(著名收藏家、八大山人研究权威专家)也认识我,就请他也帮我写了一封推荐信。在这两位老先生和罗格斯大学教授的推荐下,我顺利进入耶鲁艺术史系,那是1990年。

刚进耶鲁,班宗华和王方宇先生合作策划的八大山人书画展就开幕了,正是这个展览最终把我引向了傅山。在导师建议下,我参加了八大山人国际学术讨论会并发言。后来在发言稿的基础上我写了第一篇书法史的长文,讨论八大山人晚年书法如何受到金石学的影响。

随着研究的深入,我发现傅山和清初学术风气的转型关系更明显,就决定以傅山为博士论文选题。讨论会召开期间,我负责接待北京故宫的刘九庵先生和教育部高等教育研究院的汪世清先生。

1992年回国收集傅山资料,我去拜访刘先生,他给了我一个非常重要的信息——香港收藏家叶承耀医生藏了一批傅山的信札。那时我父亲正好在香港工作,我去探亲时,顺道拜访了叶医生。当时人们都不知道这批信札是写给谁的,我考证出来了,是写给仕清官员魏一鳌的。

这些信札是极为重要的傅山研究资料,我在此基础上写了长文《傅山与魏一鳌——清初明遗民与仕清汉族官员关系的个案研究》,这是我的傅山研究项目发表的第一篇论文。

进耶鲁后的很长时间里,我都不敢说自己是张充和推荐进耶鲁的,怕自己表现不够好,影响她的声誉。1995年我找到教书的工作后,打电话告诉她,她很高兴。过了一些日子,我要搬家了,她打电话给我,说小白你过来,有个事。我去的时候,见桌上放着四大本《草字编》,她特地托人从香港买来的,扉页上用毛笔题了字送给我,署名下特地钤了那方我为她摹刻的名章。

张先生是个很有生活情趣的人。她喜欢植物,这和她从小生活在乡下、熟悉植物有关。她美国家中的花园里,种了两样在美国很难见到的植物——葫芦和竹子。她把小竹林栽得像个小屋,有个入口可以进去小坐。在美国种竹子,邻居会有些担心,因为竹子长得快,会乱窜,所以种之前要先在地底下埋一圈铁皮。她还爱收集石头,阳台上和窗台上放着各种各样的石头,这也是中国文人的传统。

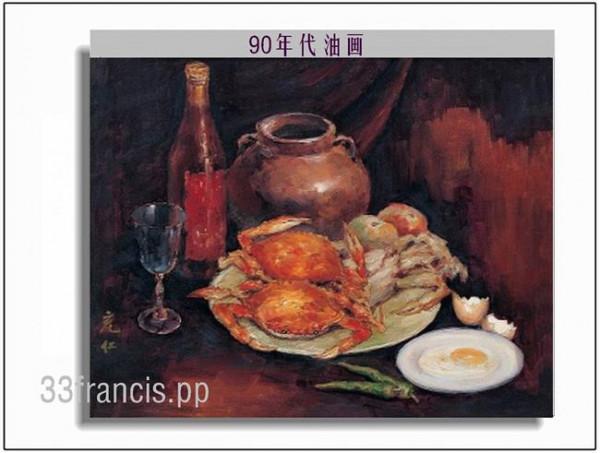

张先生动手能力也强,喜欢琢磨小东西,做演戏的服装、做道具、做各种小盒子装她收藏的墨。她的厨艺也不错,九十年代我曾在她家里用过两、三次餐。她会做一种像皮蛋一样的鸡蛋,亮晶晶的,不知道是怎么做的。

总之,张先生是一个喜欢把生活搞得很精致的人。在美国,教授属中产阶级,经济上谈不上富裕,生活也比较简单,这和她小时候优越的生活条件很不一样。但她一直很注重生活的质量和情趣,不富贵但高雅。她的衣饰并不华丽,但总很得体,能够很完美地展现她的风度。

这种讲究不仅对生活也对艺术。余英时先生在《张充和诗书画选》里提过,1985年钱穆先生九十大庆,他写了四首七律祝贺,张先生用工楷将两百多字整齐地书写在一幅巨大的寿屏上面,分别地看,字字精神饱满;整体以观,则全幅气韵生动。

“从一张空纸上设计、画线、画格到写毕最后一个字,她所投入的精力和辛劳是难以想象的。”这次西泠拍卖公司从她的子女那拿回来了她的很多稿子,看了才知道她有多用功。有时为人题字,她要写好多遍,最后选一件最满意的。

在美国写书法,获得材料并不方便。在唐人街能买到宣纸,价格比较高,质量也不见得好。1949年出国时,她曾从国内带过去一些老纸,送过我几张,比较珍贵。饶宗颐先生1970年在她家画画写写留下的作品,用的宣纸很好。

我一直纳闷这个纸从哪来的,也忘了问她。因为那时中美关系还没有正常化,她还没有机会回国,可能是她和傅汉思去台湾或日本讲学时买的,或是通过当地中国商店买的。这些纸并不昂贵,但是是老宣纸,年代长了,变得温润,写出来的字和画出来的画没有火气。

但宣纸毕竟数量有限,所以她一直在找替代品,她是一个喜欢想办法解决问题的人。这次西泠拍卖公司征集到她50和60年代作的一批画,有的画在绵绵薄薄绒样的洋纸上,那其实是西方做衣服里子用的,有点吸水性,但不是特别好。

平时练字画画,她常用洋纸,也用报纸。她习惯用《纽约时报》练字,哪一版?股票版。为什么?股票版上没图像,写起来好看。她跟我讲过一个笑话:有人来她家,看到桌上攒着这么多股票版,说你也玩股票啊,她说是是,我也玩股票。

90年代以后,她家一个老朋友的女儿李柔,从台湾经常给她寄一种机制纸,她晚年临帖大量用这种纸,给别人题字也常用。其实这纸比手工宣纸差不少,墨色效果一般。

但没办法,找合适的纸一直是个问题。中美关系正常化以后,她每次回国都会买些纸笔,但后来好笔也难买了。有一年我回国,她说曾在北京荣宝斋隔壁买到过很好的笔,托我去看看还有没有,但那时候已经买不到了。