吕留良思想 吕留良案让今天的愤青思考

韩福东小时候读吕四娘传奇,读到吕四娘割掉雍正皇帝的头颅,为她爷爷吕留良报仇雪恨时,深感大快人心。现在回过头去看,则感慨于雍正帝生前生后均未能逃脱谣言的攻击。民间的说书人用想象构筑了自己的善恶世界,雍正皇帝就是其中的大恶之人。这种话语立场目前仍为大多马克思主义历史学家和自由主义学者所固守,当二月河称颂雍正皇帝勤政时,他所遭受到的攻击是可以事先预见的。

那就让我们看看史景迁的《皇帝与秀才》。这是一本以叙述见长的史书,它非常全面细致地描述了吕留良案的发展脉络。关于雍正的争吵我们已经听得够多了,史景迁没有卷入这种非黑即白的争吵,心平气和地读完,我更加发现,雍正皇帝的确勤政爱民,这和他不能容忍异端并不矛盾。

二月河说,“雍正得罪的官僚、缙绅、地主和读书人太多了。因此,活着的时候就没什么好口碑。留下的资料多是挨整的人写的,这样,能给他说几句公道话的也就寥寥了。”从某种角度上,这道出了雍正皇帝不为知识分子所喜的事实。在读书人厌恶的另一面,我也相信,记载中的民众的爱戴,确乎出于真心。

吕留良案是清朝著名的“文字狱”,当其发生时,吕留良已去世数十年。一个身居僻壤的穷读书人曾静,受吕氏“华夷之辨”思想的影响,依传言搜罗了雍正“十大罪状”,派弟子前往西安向川陕总督岳钟琪投书谋反。他很快就被押解进京,并牵连出吕留良。

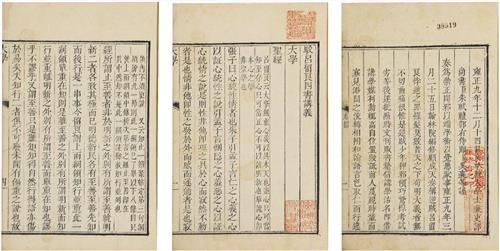

最后的结果是,吕留良及其长子被戮尸枭众,其第九子被斩立决。按照当时的法律,吕留良的其他16岁以上子孙亦当斩,但雍正将他们发遣宁古塔给披甲人为奴。那个被雍正帝称为“可笑之人”的曾静,却出人意料地和他的弟子一道被释放。针对“华夷之辨”和传说中的“十大罪状”,雍正皇帝饶有兴致地和曾静展开辩论,并在说服曾静后将其整理为《大义觉迷录》,刊行于世。

知识分子大多从权力和言论自由的角度来解读吕留良案。诚然这是很重要的一个维度,但决不是惟一。让我们暂缓评判雍正皇帝,先来剖析一下吕留良的“华夷之辨”思想。

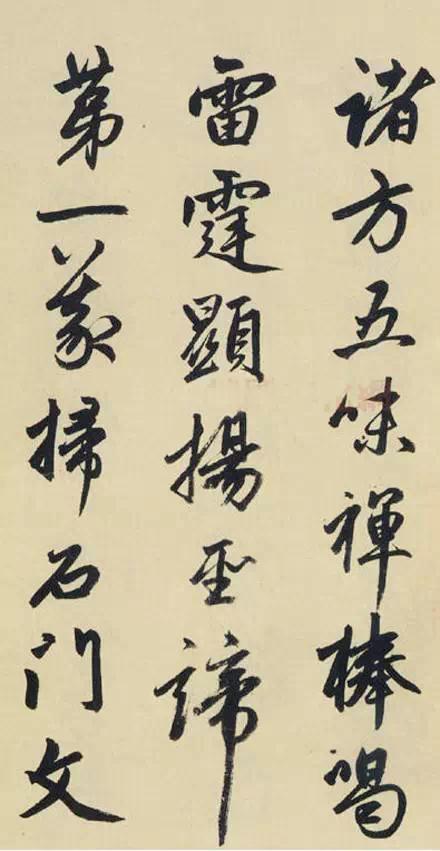

在吕留良等人的观念中,“华夷之分大于君臣之伦”,满清是夷狄,怎么可以让他们统治?这种狭隘的民族主义思想居然获得众多思想者的赞扬,充分说明了非黑即白思想的根深蒂固:一旦知识分子认定吕留良案的色泽为黑时,吕氏本人的思想在他们的笔下就被漂白。

少有的例外者之一是葛兆光。他在皇皇大著《七世纪至十九世纪中国的知识、思想和信仰》中,对吕留良式民族主义话语进行了批评:“这种思路的一个绝大漏洞在于,什么是文明?种族和政权是否等于文明?种族之间权力的嬗代、王朝的更替是否等于文明的沦丧?如果按照明代遗民中普遍流行的想法,似乎中国亡于夷狄就是文明的崩溃,这是把种族意义上的‘夷狄’和文化意义上的‘野蛮’等同起来。

可是,在《大义觉迷录》卷一的上谕中,雍正皇帝用普遍主义的立场,提出了一个相当有力的看法,就是政权的是否合法与合理,应当看这个政权是不是‘怀保万民,恩加四海,膺上天之眷命,协亿兆之欢心,用能统一寰宇,垂庥奕世’。

”

曾静或许是真心悔过的,在被释放之后,他还积极追查传播谣言者的身世。葛兆光说,曾静悔过之时,从清初以来曾经是士人精神支柱的民族主义感情,在时间无情地流逝和权力严厉地批判中,已经基本瓦解了,偏激的民族主义已经失去了他的合理性。

不过,在吕留良案后不到两百年,这种民族主义话语又找到了新的寄生土壤——晚晴的腐败和贫弱。孙中山振臂一呼,“排满”者景从。这种“排满”的民族主义思想并不比吕留良高明,但他引导并迎合了民众高亢的情绪,为革命披上了一件表面上合法的外衣。