从少轩实物话浅绛彩瓷:纸绢墨香沁瓷苑

大约六年前,在市场老陈那间“简朴”的店铺里见到一只浅绛温酒杯(图1),器上写有“戊寅秋月(1878年,即光绪四年)少轩作”字样,尽管杯盖已有脱彩,一幅笔墨古拙浑厚的双鸟图憋住了我的呼吸。其雅致的面貌超乎寻常,细看,雀鸟栖歇石上,形准目炯,温良的心性自然流露,几片红叶点缀画面,在平面的实体上,透过“画”这扇窗户,可窥见到空间立体、悠然灵动的生命环境。

小小一片天地,竟能如此引发人的内在,上手后便没敢放下。

一日在青萝拂衣老师家玩瓷,阅过不少全器、名作,而少轩那只半截温酒杯(图2)叫人心悸,为何不安于一件残器?唯一的缘由还是画作撩起的心弦震荡不已。一只红鸟孤歇枝头,斜伸的树枝好像在承受了鸟而的体量后于风中晃悠,小鸟似留欲飞,说镇定不似,惊恐不似,欢喜不似,忧郁不似,恰似一种心随物迁的自得状态。

我惊叹于画者怎能将鸟儿择枝微停,却微显犹豫、彷徨,并心有所向又似乎琢磨不透的意识与情状表现出来,什么叫生动,看了这幅图画,我算是长见识了!

去年春上,入苏州园外苑古玩城“雅雨堂”,主人将深藏的至宝予我等开眼。打开锦盒,见一对少轩花鸟帽筒闪现眼前,在华滋的背景下,两只大鸟紧紧盯着我,那气场让我目瞪口呆,一时无言以对,还能说什么?找不着词语啊,因为所有欲描绘的言辞都不得体,唯有她自身那种安静的震撼和真实的存在最能说明一切。

经主人同意后我小心上手,重!应当是其画意的光彩和质感透出的高雅与尊贵叫人惊艳,一时我懵了:由指尖神经传导出巨大能量,从脑子到全身有一股热力在扩张,在燃烧!真的,即便善于控制,理性于瓷,那种心跳加速的生理性冲动也是难以抚平的。那一刻,在羡慕嫉妒恨交织的轰鸣中,什么君子与小人,圣贤与凡夫,怕是谁也区分不明了的。

少轩为浅绛早期画师,有器物落款“星江(在江西婺源)人氏”,堂名款有见“养心阁”、“云根(深山云起处)书屋”的。作品存世不多,资料信息甚为稀缺。他花鸟师法孰家不得而知,可笔下又些微透出五代、宋人的墨气,把物象的客观性感知作为第一取向,忠实眼中“有”的世界,我以为其深得五代、两宋花鸟精髓,用笔疑与宋人徐崇矩(徐熙之孙)、林椿近;或效元时任仁发、明代的王乾、吕纪,清华嵒之法,讲求传统笔墨功力,聚焦有历史民俗涵义题材,融通雅俗,不失自家面目,若誉其为晚清浅绛彩瓷苑一枝奇葩是不为言过的。

有人说,藏者与藏品是要讲有缘分的,我不相信,却又不得不信。去年末,在一个应当不去的时间去了古玩城,店家刚到一只少轩山水帽筒,见了不得了,不知怎么办,语无伦次,喜欢得毫无掩饰(据说行里最忌讳的表现之一)。没钱啊,与店家协商拿藏品交换,后经青师斡旋,最终请回了这幅少轩山水图。

此前,我只在网上或图书中见过少轩山水画幅,每见之都心有所驰,神有所往,舒服于他色彩上的那种青蓝基调,将原色与混合色的兼用把握到极致,不知是什么板眼,它流露出的是全景观、整幅画面的雅观,形成有自己的色调符号,以特有的颜色开启读者新的色彩天空,观之,不舒服都不行呢!

少轩在山水的物象造型上与花鸟有同更有异。同在勾画眼中“有”的事物,从“实”入画;不同的是他山水似取法明代沈周、沈士充;近清代钱维城、黄慎笔意,亦现任预一路。山石林壑天地水行舟,皆笔致清逸,意境冲远,构筑了一个静谧幽深的世界;又墨彩虚实,放达情怀,在自然里抒发性灵,是一个若即若离于现实的浪漫主义画者,一个懂得“形之可见,非色之美;音之可闻,非声之善”的晋人玄妙哲学和审美观念的画者,更是一个善于在想象中热情抒发,具有丰富诗情的瓷画大师!

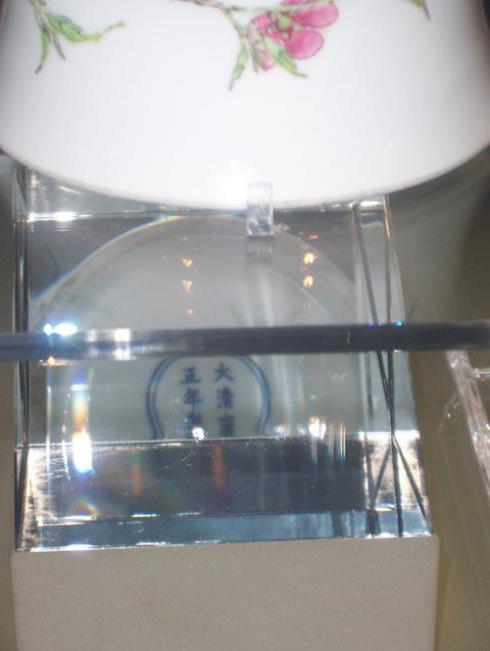

这只帽筒(图3)作于壬午年,即光绪八年,诗书画印全,题句出自柳宗元诗《渔翁》的中间两句:“烟销日出不见人,欸乃一声山水绿。”要表达的物象简单明晰,要到达的境地却高远深邃。它以短线错接,却不觉琐碎。笔到意达,自由酣畅。

勾、染、皴、点,驾驭自如,山石草木变化无限。一翁船头是渔非鱼,把那份孤舟垂钓野逸萧闲写得入骨三分。远处,如出尘素影,俊逸清新,胜过多少纸绢,更不用说一般浅绛瓷器了。郑燮评黄慎有“画到情神飘没处,更无真相有真魂”的赞许,少轩的山水,若板桥先生诗句,写尽了风光精神,抵达了自我画境。这样的作品,让我们在山川风云、平水清空中展开多了少想象,这样的画卷又抚慰着多少感伤的心灵!

有晚清一段浅绛彩瓷器时光,为这个世界增添了一道温情的风景。浅绛作为瓷器上的一个“过去式”,它有许多值得探讨、述说的话题。比如它的起源,当时的地位,作者身份,官家民间之分以及它的消退和对后世的影响等等,都留下诸多悬疑。

可有一个现象是可以通过实物佐证的:即浅绛瓷器没有其它工艺品(含瓷器)蒙昧的初始阶段,有的恰如时下股市常说的——高开低走。约从1865年起,在整个浅绛六十余年的历程中,前二十年辉煌无比,几乎件件精到。为什么?一个简单的推论便是,前期入瓷的不是工匠,而是一些有纸绢功底、学养深厚的传统文人与达官显贵在那片乐园的雅集。

是什么动因让那些在温柔浸润的纸绢上弄丹青的闲士,移情别恋于冰凉生硬的瓷器的呢?要知道在坚致、形态各异的瓷上作画的滋味,可不像在柔润、平展的纸绢那么雅逸;画时的墨色彩料过火后难以预料;真正能清玩瓷画的“大人”们又有几许?恐除少有的珍视者,余下更多是这样的情形:几个知己,如程门、金品卿、王少维,胡有侬、江栖悟、罗旸谷,少轩,任焕章之流,一杯清茶话瓷绘,一壶浊酒说妙处,甚至一生孤独穷困,却把中国画的技法与美学追求转移到让人触摸、雅玩的瓷上,为那个动荡年代的人们带来一股新的气象,也风靡一时,引来众多时人追随与仿效。

因为有你,浅绛彩瓷,我沉迷、消受,愿成为至情至性于你视界的奴役,即便等同于为物所困、所扰的庸俗之辈也无妨,在你面前没有孤高与独绝,那就继续沉溺吧!(修改稿)(责编:雨岚)