顾铮摄影 顾铮:观念摄影与中国的摄影之我见

近年来,中国的观念摄影出现了相当活泼的局面。但是,这种艺术现象似乎与通常意义上的中国的摄影互不相干。观念摄影只是在美术界热闹,在美术刊物上作为美术作品传播,而中国的主流摄影媒介却对它基本上持视而不见的态度。

也就是说,观念摄影与中国的摄影几乎可以说是两个互不相干的话题。当然,这种"互不相干"本身就已经是一个有趣的文化现象。在对此文化现象作一些分析之前,对观念摄影与"中国的摄影"这两个说法作一个较为详细的考察也许不是一件没有意义的事。

不管是从事观念摄影还是从事的是纯粹摄影,从人员所属社会集团看,观念摄影中的人都出身于美术院校,都不具有现在是中国摄影界的最大半官方团体中国摄影家协会会员的头衔。从这一点看,他们已经是摄影界的界外人了。更重要的是,他们也无意成为这种摄影团体之一员。

他们关心得到的认同始终是他们一直在活动的美术界。而这也已经从一定程度上证明了"互不相干"的说法不虚。而"中国的摄影"中人,则基本上应该属于这个庞大的摄影团体。

尽管已经有一些如韩磊、王耀东、周明、莫毅这样的主动游离于特定团体或单位之外的自由职业摄影师,但这样的人在数量上仍然是微乎其微。因此,严格地说,传统意义上的"中国的摄影"仍然是以摄影团体成员这样的体制中人为主。总的来说,观念摄影中人与"中国的摄影"中人分属于两个不同的圈子,没有实质性的交集。这两者的"互不相干"首先是一个既成事实。

从双方对待摄影的认识看,观念摄影与"中国的摄影"也是有着本质上的抵捂。观念摄影尽管冠有摄影两字,但其题中应有之意却不在摄影上。对观念摄影中人而言,摄影只是一种他们的观念的依托物体,他们着眼的是自己的观念如何被视觉化,观念才是他们的真正着眼之处。

当然,他们的观念探索不可能不涉及对摄影自身的反思,因此,最终仍然会反过来影响到对摄影的认识。而摄影界中人则往往认为摄影早已经是一种自足自立的视觉表现手段,认为摄影只是一种向外观看的工具,因此他们基本上固守一种反映论式的立场,并没有意识到有返观摄影自身、质疑摄影本身的需要。

而从中国摄影的历史发展进程来看,中国的摄影始终缺少一个可以让现代主义摄影观念获得充分发展扩张的机会。而这也许是决定中国的界摄影是否对各种新艺术现象具有宽容性的一个重要的历史条件。

在二十世纪西方摄影史上,两次世界大战之间的那一段时期现在备受史家重视。这个历史时期英文称为interwars。我们估且将其译为"两次大战间"。在这段时间里,西方、特别是欧洲大陆的摄影的表现因了摄影技术水平的提升与先锋艺术观念的激励,呈现了前所未有的活跃状态。

经过如莫霍利─纳吉、曼雷、柯特兹、布劳斯菲尔德等各国摄影家的努力,现代主义摄影在欧洲大陆取得了决定性的胜利。这段时间的摄影表现的丰收,既使公众对摄影的见解发生了巨大的变化,也使摄影本身通过对其表现语言的探索而获得了充分的自信,具备了向更远的目标迈进的健全的自信心。

两次大战间的现代主义摄影实验虽然因了第二次世界大战的爆发而嘎然而止,但却为战后摄影表现的继续发展提供了一个良好的基础。

然而,返观中国摄影的历史状况,尽管有人认为在那段时间里中国摄影并没有落后于世界摄影的潮流,但我认为那只是根据所谓的沙龙摄影在国际摄影比赛中的得奖而得出的结论而已,事实并非如此。众所周知,以高级业余爱好者为成员主体的沙龙摄影与真正意义上的纯粹摄影并不是一回事。

同样的,我们也无法把沙龙摄影的追求目标与艺术摄影的追求目的等同起来,混为一谈。现在没有证据表明,在那段时间里,中国的摄影界人士有人对当时欧美的国际性现代主义摄影感到真正的兴趣。

除了新闻摄影,中国当时的摄影呈现的是一种沙龙摄影的情趣,对欧洲的现代主义摄影缺少一种共鸣,更无历史的渊源。他们更多的是将中国传统文人士大夫的文人情趣直接延伸到了印相纸上,对摄影的本质与语言探索并无自觉的追求。晓风残月,良辰美景、仍然是中国的沙龙摄影们最为集中的主题。其中的突出代表则是朗静山。在这样的情况下,确实难以存在现代主义摄影得以生存发展的客观条件。

而到了中国革命胜利后,中国摄影的发展方向更被限定为两个。一个是受到严格控制的新闻摄影,另一个则是由沙龙摄影为主要趣味的艺术摄影。就艺术摄影而言,奇怪的是代表旧时代的文化趣味的吟风弄月的摄影风格仍然能够延续下来,并在逐渐地扩大其影响。

这不禁令我生出一个令我百思不得其解的问题来。在中国革命胜利后,中国的摄影表现中并没有出现过如苏联十月革命胜利后所出现过的以罗德钦柯、李西斯基为代表的那种视觉亢奋与欣喜。与人们想象中的革命所带来的解放感相反,出现在主流摄影刊物上的摄影作品仍以传统趣味的四平八稳的图像居多。

也许这与中国人的视觉文化心理有关。在这种情况下,谈论摄影表现的多样化是一种奢侈。而观念更被视为唯心论的变种,根本没有它的立脚之地。

这种状况一直要等到1979年中国实行改革开放后才有所改观。八十年代初期的北京四月影会、八十年代中期的北京"裂变群体"、上海"北河盟" 群体、陕西"陕西群体"等都以各自的方式开始冲击陈旧的摄影观念,像"裂变群体"与"北河盟"的现代主义色彩浓厚的摄影探索也赢得了一定的生存空间与理解。

但是,在这场摄影观念的改革开放中,这些具有理想主义色彩的摄影群体的探索所带来的影响与冲击尽管很大,但却难以影响摄影人口众多的主流摄影界。

摄影界的主流仍然是以两种取向为主,一种是新闻摄影,另一种是比赛夺奖为主要方式的"艺术"摄影。不过到了九十年代初期与中期,中国社会生活出现的巨大变动为摄影者提供了丰富的素材,摄影的题材呈现出从来没有过的丰富情形。

加之一些如《人民摄影》这样的地方摄影专业报纸的鼓励支持,中国出现了一股纪实摄影的热潮。关注现实问题成为一些有社会意识的摄影家的共识,纪实摄影取得了长足的发展并取得了相当丰硕的成果,同时出现了一批较为成熟的纪实摄影家。

然而,纪实摄影毕竟是一种以摄影关心现实问题的样式,面对变得日益复杂的社会现实与传播媒介的商业化,它逐渐显出了一种无力感,更遑论来关注摄影自身了。而与纪实摄影本质截然相反的观念摄影是不可能从纪实摄影中产生的。

这两者之间不存在一种历史的因果关系。到了九十年代后期,传播媒体急剧增加、商业大潮和市场经济的介入、外来文化的影响增大,都对摄影界产生了巨大的冲击,并引起了纪实摄影的衰退。市场的介入既为摄影家的生存带来一种新的机会,同时也深刻影响了摄影家的生存方式。在这场大潮中,只见到商业摄影的振振有词,而摄影的社会责任与现实关注功能却遇到了现实生存危机的挑战。

几乎是与此同时,就在摄影界中人面对这种变化显得有些不知所措时,美术界有一批人拿起了手中的照相机,开始了他们的观念摄影探索。在这里,我仍然愿意强调一下,观念摄影的出现与中国的摄影的实际进程并无一种逻辑上的关系。

从宏观意义上来说,观念摄影只能是中国社会本身发展的结果之一。毫无疑问,它与中国的城市开始进入消费社会有关。城市环境本身出现的巨大变化与传播媒介的迅速扩张是促使观念摄影生成的一个重要的外部条件。这种向消费社会转型的一个显著特征是广告图像与影像在城市生活中的强势推进。

这是一种无法漠视的新的现实。这种情况肯定会使敏锐的艺术家们直觉地认识到构成现实环境的影像的压迫力量并无形中催生一种以自己的影像表现与之对话、对抗的表现冲动。

因此与其回避它不如正视它、反制它。同时,由于摄影的普及,摄影对于这些大多是六十年代出生的艺术家而言,已经不再是一种神秘遥远的事物了。而更重要的是,他们不受专业身份的束缚。摄影在他们手中只是一种观念的媒介,他们并不以此作为自己的身份标志。因此,他们拿起照相机的动机反而要比摄影家简单,也不存在拥抱摄影的心理障碍。他们轻而易举地就进入了摄影,不需要任何人与团体的认可。

观念摄影家们从广泛的文化层面介入,通过摄影这个可以与社会生活发生多种联系方式的媒介,对历史与记忆(洛齐)、权力与摄影的复制性(刘树勇)、家长制与父权的衰落(宋永平)、性与欲望(董文胜)、身体与文化制度的关系(冯峰与黄言)、文化的交流与冲突(吴高中)、历史的戏仿(刘建与赵勤、孙建春)、文化与传统的关系(沈敬东)、艺术样式的综合(洛齐、黄言、管策)等各个层面的问题展开自己的手法繁多的影像讨论。

他们在处理这些问题时所表现出的灵活性,令人觉得摄影简直是一种没有任何底线可以坚持的事物。

但正是这种多变的影像策略使得他们因此得以触及许多社会历史文化问题,而这是表现方式单调单一的纯粹摄影所无能为力的。从某种意义上说,观念摄影为如何处理上述问题提供了许多启示。

还有一个问题是,摄影界的许多人由于文化素质与摄影体制的局限而不可能注意到这些问题。试想,总是被名目繁多的摄影比赛牵着走的人哪会有时间去倾听自己的内心。这种客观现实决定了观念摄影与纯粹摄影在题材这个问题上也只能是双方处在平行线状态,难以找到交点。这是双方"互不相干"的又一个事实。

此外,双方无法形成一种对话关系的另一个原因是对摄影的技巧问题的认识不同所致。对于观念摄影家们来说,他们对技巧的认识相对而言更为开放,甚至并不以复杂的技巧为荣。他们往往通过已经变得越来越完善的摄影服务系统来完成自己照片的制作。

他们并不认为自己需要在摄影的技巧方面投入过多的精力。而拘泥于纯粹摄影的摄影家则似乎显得过于保守。他们无法接受照片可以假手他人的制作这么一种观念。对他们来说,观念摄影的降低了技艺性的照片毫无魅力可言。

他们的拒绝反应是可以理解的。专业壁垒与行业标帮助建立了他们的职业自豪感,并且技艺成为了一种待价而沽的私有化的标志。如今观念摄影居然以观念之新就可以确立摄影的新的价值标准?这至少是在短时期内是无法令他们欣然接受的。

种种客观原因使得这批与摄影的关系变得越来越密切的观念艺术家们与中国的摄影界无法发生正面的关系。这也许是两个范畴的事,因此双方"互不相干"也是可以理解的。何况就像我已经再三强调过的,这两者之间尚未形成对话的基础。不过这种"互不相干"并不意味着他们的观念摄影没有影响到中国的摄影界。与摄影界有较多来往的刘树勇的作品在1997年的中国摄影界掀起了一场轩然大波就是证明。

然而,对于像刘树勇这样的揉入了本雅明的复制观念与福柯的权力观念的观念摄影作品,中国摄影界的反应是复杂的。一些人努力保持一种莫名其妙的矜持,以坚守专业标准来排斥这种并不以技巧为主的摄影表现,以沉默来维持专业尊严并以此掩盖自己的恼怒。

而另有一些人则为他的这种对摄影史名作的、对摄影的"大不敬"、满不在乎所激怒。因为刘树勇的挑战使得摄影界的专业壁垒与行业标准在一夜之间完全失效了。但大多数人似乎都没有意识到一个最重要的问题是:刘树勇的实验使"摄影是什么"这个重大问题再次成为问题。

这是关系摄影本质的本体论探讨,而观念摄影在论及诸多社会文化问题的同时,实际上更是一种以摄影论摄影的方式。观念摄影对中国摄影的意义重要之处也许就在于此。

观念摄影对过于固步自封的中国摄影的另一个观念冲击是,它不为样式的门户之见所囿,能够有机地结合装置艺术、行为艺术、广告摄影等各种手法表达观念,极大地扩张了摄影的内含与形式,同时也提示了摄影这个媒介的丰富的活力,显示了其在社会文化生活中如鱼得水的本质。

而现在摄影界似乎并没有意识到需要改变这种划地为牢的情况。 观念摄影打破了关于摄影的传统定义,使历来的影像标准发生动摇。它给摄影家以一个参照,证明摄影其实是一种极其自由的媒介,同时也预示了影像价值标准多元化时代的到来。

它在另一个意义深长之处是作品发表渠道的多样化,专业摄影杂志无法决定观念摄影家的命运。同时,它也促使摄影家认识到摄影可以是目的与手段两全的表现媒介。因为观念摄影引起对摄影自身的关注。它使人深思,摄影究竟是什么?摄影作品的概念是否需要改变或扩充?摄影是不是只是所谓的摄影家所独有的一种艺术形式?

西方七十年代的观念摄影既是观念艺术的一枝,同时也是西方现代主义摄影走到极致时所出现的一种反思。在而中国摄影界,由于没有现代主义摄影的大面积洗礼,尚未形成一个接受观念摄影或多元影像标准的土壤,因此,的确一时上难以作好如何接受它的心理准备。

也因此,观念摄影目前无法为现在的中国摄影界所认同也是可以理解的。但是,这并不意味着观念摄影于现在与将来的中国的摄影的发展进程无关。中国摄影需要观念摄影带来观念的促进。

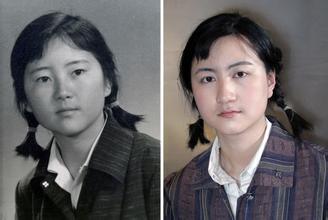

而且,观念摄影应该而且已经在深层意识部位对有思想的摄影家产生潜在的影响。比如,观念摄影的一些手法经过巧妙的调整与通俗化,已经进入如姜健的表现中国中原农民的《主人》系列中。我相信,在不久的将来,观念摄影将不再只是一个只在美术界发生影响的艺术现象,而是一个可以受到包括摄影界在内的较为正确的对待的表现样式。