何其芳昔年 八卷本《何其芳全集》 何其芳一封旧信的年份

八卷本《何其芳全集》二〇〇〇年五月由河北人民出版社一次出齐,第八卷收录何其芳的书信和日记,其中书信部分有一封写给巴金的信,署名“季方”。大象出版社二〇〇八年四月印行的《写给巴金》收入五十六个人致巴金的信,其中也有何其芳这封以“季方”署名的信。然而同一封信,上述两书所标的年份却不同,因为原信手迹只有“十一月二十二日”,年份需要根据书信中的有关线索考证。先读何其芳的信,个别异写处理成通常表述。

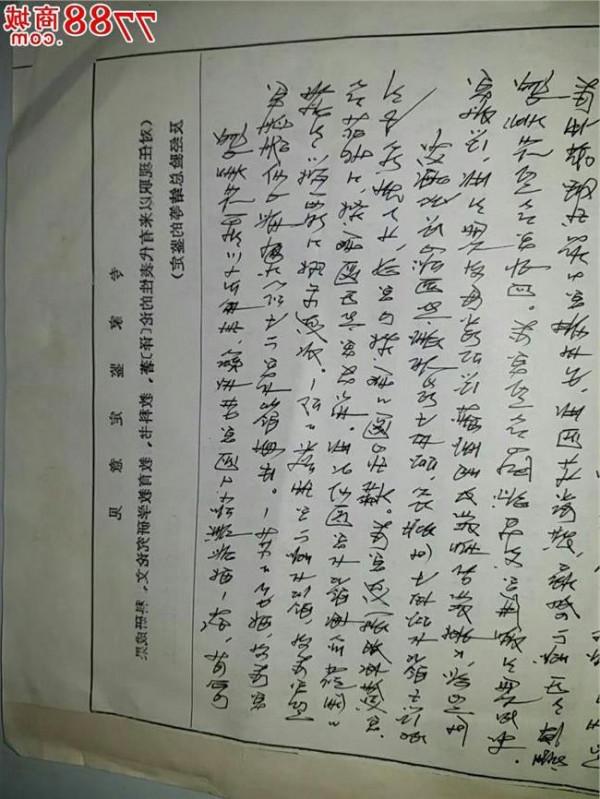

芾甘兄:

昨夜花了一晚上工夫,算是把《还乡记》抄补好了,另卷挂号寄上。收到后盼给我一回信。出得迟早倒没有什么,但望妥为保存。因为其中《我们的城堡》一篇懒得抄写,就将仅存的一份贴上,若再万一有遗失,则以后恐很难找得了。

另一本诗集、文集,当陆续抄编寄上。但那两本需要抄的工夫更多,恐还要拖些时间耳。出版时间若大致可定,亦望顺便告诉我一下。《刻意集》不知以后还有重印的机会否?若有,请你代为将我再版序中最后一段整个删去。记得那段引鲁迅先生“不悔少作”之语为慰解,现在想来颇不应该,因为鲁迅先生那些少作是可以不悔的,而我的少作却实在太差了,不应自己辩解。前曾托健吾兄转你一短信及座谈记录一份,不知收到没有?专此,即祝

你和陈小姐都好!

问候靳以。

季方

十一月二十二日(来源:南方都市报南都网

何其芳此信的写作年份,《何其芳全集》第八卷定为“一九五二年”、《写给巴金》定为一九三八年:前后相差十四年。

书信手迹的头五行说了一件事,即“《还乡记》抄补好了,另卷挂号寄上”。何其芳说的“《还乡记》抄补”,是中国现代文学史上一个著名的“版本事件”,巴金、方敬还有何其芳本人,都曾专门述及。

《还乡记》是何其芳第二本散文集,但很不幸,此书由上海良友复兴图书印刷公司在一九三九年八月印出来时,书名错成了《还乡日记》,而且内容也残缺,《私塾师》、《老人》和《树荫下的默想》给弄丢了,《我们的城堡》缺后半部分。何其芳“后来才知道是在战争中失去了一部分原稿”,于是只好托经手此书的靳以通知出版商停印该“残缺本”。

同为作家的何其芳妹夫方敬一九四二年秋冬在桂林与朋友们组织了一个叫“工作社”的小型出版机构,于是他又为《还乡记》这部“好作品”出版设法:请作者的弟弟妹妹们抄寄作家哥哥在家中的可以找到的文稿,终于“庆幸已获得一个完整”。

但当年严格的书稿审查制度又使得一九四三年二月由工作社印出来的《还乡记》,成为了一个“带着伤痕”的版本。在这样的情况下,何其芳本人在一九四六年下半年利用时间,断断续续地“抄补”,还为“完本”《还乡记》提前写了《附记三》,时间是“一九四六年的六月九日,深夜”。

所以,“昨夜花了一晚上工夫”应该是几个月来这个“抄补”工作的尾声。《画梦录》在巴金等办的文化生活出版社印行,一举大获成功《还乡记》该也不会再有什么磨难吧?

肯定又出乎何其芳的意料:一九四九年一月他这部纯粹的散文集在文化生活出版社印出时,书名却多出一个“杂”字成了《还乡杂记》,因为沙汀有一本小说就叫《还乡记》,早已出版,巴金只好擅自改了书名;何其芳很看重的《附记三》也被删了,巴金主动承担责任说“因为某种关系被我删去了。”(来源:南方都市报南都网

说清《还乡记》的“版本事件”,就能判断《写给巴金》把何其芳这封旧信设定为“一九三八年”的唯一根据是书名为《还乡日记》的散文集的出版时间。但这样一来何其芳对巴金讲的“《还乡记》抄补”,又无法落实了。至于《何其芳全集》第八卷把何其芳这封旧信的年份设定为“一九五二年”,就找不出什么由头了,只能说它是延续了一九七九年十一月四川人民出版社印行的《何其芳选集》第三卷上对该信年份的错误设定。

(来源:南方都市报南都网

三卷本《何其芳选集》第三卷编入了一组书信,致巴金的有三封。巴金收到样书后就立即给出版社负责人写了一封信,指出何其芳旧信的系年错误。巴金这封信的手迹影印在二〇〇六年十一月四川人民出版社初版发行的《巴金的内心世界》第一百七十二页,信写于一九八〇年一月十日。

巴金写道:“其芳选集二、三都收到,很高兴,各方面都好,……但有一点美中不足的地方,……第三卷署名‘季方’的那封信(见手迹)是一九四六年在重庆寄出的,不是一九五二年。你们倘使翻看一下《还乡杂记》的后记,就明白了。《还乡记》的补抄稿是一九四六年作者从重庆寄给我的。”

何其芳致巴金的这封旧信写于一九四六年十一月二十二日,有了巴金的认定,再加上巴金提供的当年文献,可为定论。

何其芳信中说的“懒得抄写”的《我们的城堡》有五千字,是一位“已经病故”的名叫郑克的热心读者从浙江寄到重庆来的《国闻周报》初刊件的剪贴稿,残缺本《还乡日记》也是郑克寄赠的,让作者看看他的作品被删改成了什么样子。何其芳说“《我们的城堡》则一共被割掉二十三段之多。可以说采取的是耙子办法,留一两段又耙去一两段,凡是写有‘匪徒’二字的段落差不多都被删了”。

这封旧信后半部分叙及的《刻意集》“再版序”,没有找到。在一九四八年八月文化生活出版社印行的“五版”《刻意集》中,只见到《三版序》,是作者“一九四〇年十二月十八日于鲁艺”写的。估计是何其芳记错了,他在《三版序》头一段中隐约显露了自己的“这本乱七八糟的小书还被人印了出来,而且还有人买去读”的欣悦,没有类似“不悔少作”的言论。

“另一本诗集”当是《预言》之后的《夜歌》、“文集”当为抽去诗作又有一番同类题材文章增补的《刻意集》,都由巴金参与主事的文化生活出版社印行。

何其芳去世后,巴金写了《衷心感谢他———怀念何其芳同志》一文,发表在一九七八年八月二十日《人民日报》“大地”副刊,文中这样回忆道:“我第一次看见其芳是在一九三二年,他还是一个穿长袍的斯斯文文的大学生、诗人。以后我为他编印出版了几本集子。”

![郭艳鲁院文学 [中国社会科学院研究生院]文学系](https://pic.bilezu.com/upload/c/fc/cfce1d334c32bd4f5299cce4f06d91fa_thumb.jpg)