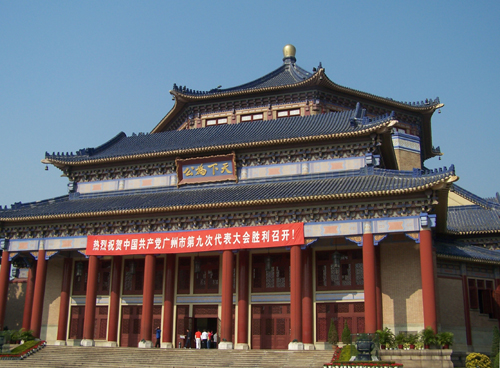

《岭南会客厅》访著名文化批评家朱大可(图)

主持人:领风气之先,悟名家观点。欢迎收看岭南会客厅,著名文化批评家朱大可先生,被人称作是文化恐龙。这不仅因为他精力过人地关注当下生活中大量庞杂的文化经验,还因为他毫不妥协的批判精神,以及犀利的言辞。今天我们岭南会客厅移师大学校园,将和他一起解读,身体解放和精神危机的话题。

人物档案----朱大可

当代著名文化批评家,学者,小说及随笔作家。

祖籍福建武平客家,1957年生于上海,现居上海。

华东师范大学中文系毕业。

澳大利亚悉尼理工大学哲学博士,

悉尼大学亚洲研究学院访问学者。

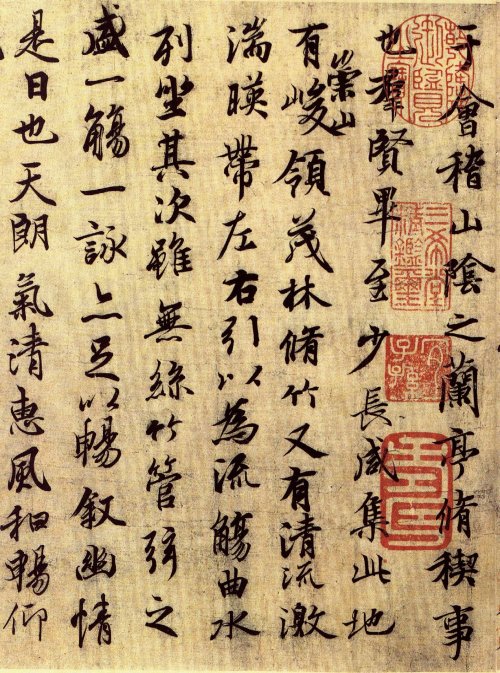

崛起于20世纪80年代中期,曾是当时先锋文化的重要代言人。目前主要从事中国文化研究与批评。其著述有《燃烧的迷津》和《聒噪的时代》等。以新锐的思想和独特的话语方式见长,在中国文化界负有盛名,被认为是中国最优秀的批评家之一。

第一节:身体是文化的核心内容

主持人:朱老师你好。

朱大可:你好。

主持人:我知道你是一个,非常著名的文化批评家,涉猎的范围相当广。你最近关注的一个话题是,有关身体解放的一个话题,而且在全国做的讲演都是,有关身体解放与精神危机。我很好奇的一点就是,您为什么会关注,这个文化中的身体问题?

朱大可:因为身体是大众文化中的核心。你只要把身体讲清楚了,大众文化一切问题都迎刃而解。当然我们讲的身体是一个广义的身体,跟人的这个身体相关的一切的,有关的这个时尚,流行文化,都是属于身体的范围。到今天为止,所有的流行文化,基本上没有。逃出这个大身体的范围。

主持人:您刚刚说的大众文化,从当下来说是,现在这种流行文化跟身体有关。那以前呢?你说说以前难道也是,和大身体有关的吗?

朱大可:中国的历史是一个,尤其是现代史,尤其是49年之后的历史。身体一直是被压抑的。身体一直被误认为是,精神和灵魂的敌人,所以它要被压抑。那以前我们这个,你知道,一直到文革结束以后,一直到80年代初期,中国人穿的只有一种衣服,就是中山装。或者就是中山装改造的,那一种叫军装。只有这两种衣服。而中山装是典型的,我们称之为制服。

什么叫制服?制服就是,它是一个名词,同时也是一个动词。中山装一直扣到领子,上边还有一个封系扣,把你的喉结全部锁住。那么,对你的身体和灵魂,它都是一种制约,一种束缚,要求你按照某种政治需要来说话,来思想。

单一的,统一的这样的,一个教条。来思想,来生活。这个就是很残忍的事情。尤其是文革达到了高潮,全民思想的高度统一。没有个性,没有个人的自由,没有人的,个人对生活的这种欲望。这些东西,所有的这些东西都被压抑下去,所以这个长期以来,像是身体的这个主题,也是压抑的一个主题。

我看到你的那篇文章写过,70年代末期的时候,马科斯夫人曾经访华,然后引起的一个服装上的革命。在上海街头有个女人,然后在报纸上仿照剪了一个样板,穿了出去,结果是在街头给上千人围观。

不出半个小时,后来是给警察带走了。民众他太压抑了,压抑到文革后期开始有点松动了。

松动的一个信号,一个是大量的地下的手抄本出现。这些手抄本是体现了民众的欲望。比如说有一个60年代出版的那个,《塔里的女人》是无名氏写的。那个小说的手抄本,还有知青自己写的中长篇小说。有一个很有名的小说叫做《第二次握手》,是讲一个三角恋的。

它的背景是周恩来支持下的。这个中国的科学家的,如何爱国的,然后爱国和爱情,这两者之间怎么达到高度统一的,这个都算是表达被压抑的。这个对于爱情的这种渴望,这是一种形态。

另外一种形态在服饰上面,一个很有意思的现象就是,当时毛泽东主席接见了菲律宾总统马科斯夫人。当时所有的,包括中国中央新闻纪录片场,包括这个反正解放军报社的摄影记者都在场。拍了一个历史性的镜头就是,毛泽东拿起了马科斯夫人的玉手,在她的手背上吻了一下,体现了一个西方式的吻手礼仪。这个在现在来讲其实我觉得很正常。可是在文革,长期禁锢的这种环境里,突然间伟大领袖做了这么一个动作。当时,全民都心感震惊。

主持人:其实这也是一个关于身体的符号。

朱大可:对,它就是一个符号。而且是我们一直在批判封建主义,批判资产阶级,可是我们的领袖却做了一个资产阶级的礼仪。这个其实上是给很多当时的,特别是青年一代,产生了一个巨大的兴奋,一种鼓舞。觉得,好像文化的春天即将到了,解冻的时候好像到了。所以十多天以后,在上海的一条叫武源路的小路,有一个女孩子穿了一件跟她一模一样的衣服。

这个衣服有一个特点就是,它的后背也是全部露出来的,是个露背装。穿着这个露背装走在大街上,然后可以说是,倾国倾城。几千个人拥到马路上围着她围观,当然很快就被武装民兵带走了,而且据说下场非常悲惨。

主持人:这其实我觉得,也是一个关于身体的历史。

朱大可:非常好的一个诠释。当时的年轻一代,他们为这个时尚付出了生命的代价。但是你要想,这是人性的一部分,它是不可泯灭的。

第二节:身体解放

主持人:现在我还想听听你,关于另一个文化现象的解读。上半年赵丽华诗歌朗诵会,这事也是在所有媒体都报道得很疯狂的。其中特别热的一个话题,大家都津津乐道的就是关于有一个,姓苏的诗人上去之后,当众裸体,然后朗诵诗歌。大概在上面没有出现几十秒,就给人架下来了,你怎么看?

朱大可:这个事情实际上是这样的。原来赵丽华写的是丽华体的诗歌,引起了很大的争议。那么这实际上是关于诗歌的一次争论。诗歌究竟该怎么写,本来是一个诗歌美学的问题,属于灵魂和精神的领域。可是在后来,北京出现了很多口语派的诗人,搞了一个保卫诗歌大会,这个我觉得也是无可厚非的。

因为诗歌确实存在有危机。可是,我觉得这中间是有一个错误的判断。其实这个诗人穿了十几件衣服,慢慢地脱,他是有一个心态反叛的意思,就是文化反叛。

他想再一次来说明自己,渴望身体自由,重生对身体自由的这种渴望。可是在那个时候,在那样一个特定的环境里,这两个事件变成一个东西以后,就不合适,就被误读了。好像又变成了诗歌就是一堆。身体的下半身的那些东西,那实际上是造成了更大的,对诗歌更大的误解。后来若干天以后,当地派出所就把他拘留了。

主持人:拘留了?

朱大可:对,关押了十几天时间,而且是隔了相当长时间。他们觉得这个事情不能不作为,我觉得,一方面这个诗人确实是不合适的,在这种场合。但是我觉得把他,以这种破坏治安的理由来逮捕这个诗人,我觉得也是过分。因为这还是一个行为艺术,他不能把他作为一个一般的,在公共场合露阴的这种来制治,他跟流氓的行为还是有很大的区别。

主持人:走到现在我觉得有点矫枉过正的意思了,是不是?

朱大可:从总体上来讲,身体不仅完成了它解放的使命,而且走到了它的反面。一方面解放了自己,一方面它打倒了,它认为的敌人就是灵魂。其实身体跟灵魂是一个同盟,他们应该是共同生长的。但是今天,身体的解放是以灵魂的溃退,精神的溃退作为一个沉重代价。

主持人:我想起您也曾经写过中国的这个卫慧。所谓这些美女作家的身体写作,您当时用了一句话说是:称之为是“文学叫春的年代”来临了。我不知道您这句话是什么意思,您认为就是,身体不该进入写作。

朱大可:身体写作严格来讲,不是从卫慧开始的。中国古代关于身体的这种写作太多了。就从唐诗,尤其是宋词,宋词基本上都是在妓院里写出来的。都是一手搂着妓女,一手喝酒,一手写诗。元曲,包括明代的戏曲,像《牡丹亭》,都大量地充满身体的语言。

《牡丹亭》这个“牡丹”本身就是一个关于女性生殖器象征。那么像这样的东西,它一直在延续,所以身体写作并不是当下仅有的一个景观,而是有一个漫长的历史。但是到了卫慧,第一个由女作家,直接地公开地写性感受,这是由她开始。

那么为什么我不喜欢这个小说呢?我是觉得这个小说太虚假了,为性解放而性解放。整个小说全是编造出来的,没有真实性,太假模假势了。跟她同时的另外一个作家叫绵绵,她也写性感受,写得就是比她真实得多。

她是真实的,内在的那种痛切的感受,完全不一样。所以我们在解读这类文本的时候,我是很小心的。我们要把它进行甄别,要看到她们之间是不同的。很多批评家是一揽子把这些东西全搅在一起,其实是不对的。每个作家之间有微妙的区别,而这些微妙的区别,可能就是本质的区别。当然从卫慧开始以后,有大量的很多女作家,都是以这样的形式往这条路上狂奔。

木子美在博客曝露她的个人隐私,也有别人的性隐私。然后也是竹影青瞳也是广州的,把自己的裸照放在博客上来。然后又是北京的作家叫赵凝,搞了一个胸口写作。挺多的,还有一个叫九丹写的《乌鸦》。那个小说其实没有什么性的东西。只是写一个移民流落在新加坡,

为了拿到身份,和那些老头子鬼混,就这些东西。最后把一个老头子给杀了,把他淹死,就这么一个故事。也不是妓女,也没有性。可是,为了炒作,长江文艺居然提出一个口号,叫“妓女小说”。她是一个“妓女作家”,这个非常可怕。

一个好端端的作家居然把她命名成一个“妓女作家”,这不就完蛋了嘛,就把这个作者给彻底毁了。九丹到现在都抬不起头来,这是一个非常典型的恶性炒作的例子,它只能摧毁作家本身的尊严。但是现在出版社都学乖了,不再这么炒了。太肤浅了,太浅薄了。但是身体的主题仍然是今天,当下文化,包括图书市场的核心主题,只不过炒作方式有所进步而已。

第三节:身体解放导致精神危机

主持人:其实说到这个身体解放,我觉得在西方很多思想家的眼里,把身体解放看作是一种社会性解放的一个力量。按道理应该是一个好事,可是它怎么会导致精神危机?

朱大可:西方社会长期在罗马天主教会的控制下,所以一旦有婚外情,她就被判为女巫要烧死,然后群众在底下狂欢,变成一个典型的,迫害性的狂欢。这是西方中世纪的一个基本的的图景。那么文艺复兴实际上,就为了解放身体,所以你看从拉斐尔的那些绘画,他记录的绘画,人的身体都解放出来了。

他刻画女人的那种身体的线条,文艺复兴的主题就是把人性的被压抑的部分解放出来。那么在中国实际上也是这样,它有一个很艰难的解放的过程,包括当时的邓丽君。

邓丽君实际上是第一个把演唱,把爱带进演唱的人。当时在邓丽君以前都是革命歌曲,都是战斗的,进行曲式的,都是强调仇恨的。只有邓丽君她开始把爱带进了歌曲,然后带给全中国人民一种完全新的文化方式。

她的那个喉音,她的发嗲的那种方式,这个东西实际上是跟身体相关的。它是身体的一种语言,身体语言的色彩非常浓烈,所以当时被镇压得很厉害,很多人当时因为收听和播放邓丽君的歌曲,有些被关押,有些被处分,当然最后实在挡不住人民大众的喜爱的洪流,最后有关的官员只能不了了之。

但是你可以看到,这个过程是很艰难的,要付出很多代价,但是最终身体确实站起来了。尤其是女性主义,西方的女性主义,中国的女性主义,都是把身体作为反叛的,确立人的自我价值的一个出发点。

所以在这个问题上,身体解放是有它重大的革命性的意义。但是问题是身体的解放必须跟它的精神的解放是同步的。它们两个应该是相辅相成的,它们是应该是结盟的。但现在中国的情况正好相反,身体解放了,精神崩溃了,灵魂消失了,变成一个空洞。我在二十年前写过一篇文章,叫做《空心的文学》。在二十年前就已经出现了,文学空心化的危机,当然二十年以后,文学确实早就完蛋了。

主持人:为什么完蛋。

朱大可:就是当时的空心化,到现在终于结出了一个硕大的果实。文学现在很身体,可是灵魂已经死亡。所以最近有人在网上提出来说,文学已经死了。这引起很大的争议,有的人说文学不会死,有的人说文学已经死了,当然我们说文学这个形式不会死的。

小说还会继续写下去,诗歌还会继续存在。但是我们说,支配文学的那个核心,就是精神的,终极的那种关怀,已经从文学中消失了,也就是文学的魅力消失了。文学不再是一个大众所青睐,关注,热爱的文化样式,文学被边缘化了,被彻底边缘化了,但是可能也是一种必然吧。

我觉得,你可以说很多很多理由吧。可以说各种大众媒体的发达,导致了文学的边缘化,这也是一个方面的因素。但是我觉得,其中一个不可忽视的因素就是文学自身的衰退,而自身的衰退,它的不可忽视的一点就是,因为文学全是空的,没有内容,包括当年的很多先锋作家,今天重新再写他们的新小说,都有这样的共同的问题,那是很有意思的事。

主持人:我觉得你说到这个,身体解放跟精神危机,现在的价值已经分崩离析了。那你有没有作为一个公共知识分子,作为一个有着社会责任感的公共知识分子一个文化批评家,你有没有开出一个什么样的可行的药方。

朱大可:我不是天才,我没有一个一两字就可以把一切问题都解决的方案,谁都拿不出来。但是我们会做一些更具体的事情,不仅仅是批评,而且是原创。包括对中国传统文化的重新阐释,就像易中天,于丹,为什么火爆?他们就是阐释者,他们把那些与现实社会隔离非常远的东西,突然把它拉近了跟民众的关系。它需要一个中间的阐释者。

主持人:你觉得这种阐释有利于价值重建吗?

朱大可:当然有利于价值重建,果你阐释。首先阐释了以后,就有利于对遗产的接纳。因为所有的价值重建都必须建立在对过去的遗产,文化遗产的继承上。没有这种继承,你所有的创新都是空的,都是非常虚的东西,几乎是不可能的。

所以文化的阐释是帮助了我们,至少帮助了民众对传统文化进行接纳。当然这里边会有些争议,阐释者本人的素质是非常关键的,如果阐释错了,比不阐释还要糟糕。举个例子来说,小时侯我小学的语文老师说,就是那个“未”,“未来”的“未”,还有那个“末代皇帝”的“末”,这两个字他是念倒的。

他把“末”念成了“未”,把“未”念成了“末”。好,我这辈子我就上当了。我一直到大学里边,才把它纠正过来,非常痛苦,次我都念错。所以这个小学老师害了我,这个非常蹩脚的语文老师害了我很长一段时间,这是一个很典型的例子。

主持人:说明什么呢?

朱大可:就是如果你把一个错误的观说给大众的话,他如果带着你的观念走的,那么它的危害性比不知道这个东西更危险。我只是举一个例子,就是文化阐释是非常危险的事情,要非常小心地做。但是这个工作是非常重要的,我们必须从现在开始,就非常认真地仔细地来做这件事情。

主持人:朱大可先生以他一贯的口吻,对我们每天所面对的问题给出犀利的解读,发人深省。面对他的批判,我想还是以他本人的一句话作为回答,那就是我们将洗耳恭听。好了,感谢您收看这一期的岭南会客厅,下周同一时间我们再见。