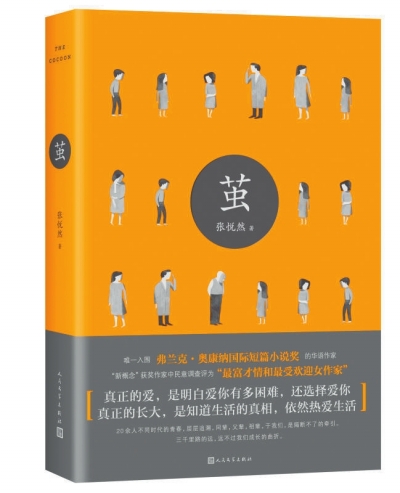

茧张悦然讲的什么 十年后出长篇小说《茧》张悦然想对父辈说什么

昨天下午,作家张悦然的最新长篇小说《茧》在北京尤伦斯当代艺术中心首发。在与嘉宾余华、梁文道、杨庆祥的对话中,张悦然回顾了这部小说的写作过程,以及对父辈的思考。她觉得,小说里李佳栖所做的事可能也是她潜意识里想做的,就是这代青年人如何在精神上与父辈对话。

关于新作《茧》

“偷来”父辈故事讲述三代恩怨

张悦然上一次出版长篇小说《誓鸟》是在2006年,在这十年时间里,她主编《鲤》杂志,写短篇、写散文,成为中国人民大学文学院讲师,却唯独没有出长篇小说。

昨天沙龙一开场,她就分享了放慢脚步的原因,“我写完上一本书后有种感觉,我需要放慢脚步了,在那之前我已经出版过三部长篇小说。关于青春的一些特别本能、特别自我的表达,都已经比较完尽地展现了。坦白来说,这种过度的表达是对青春的一种透支。当时会有一种感觉,好像自己还没有完全长大,但已经变得很沧桑了。”

小说《茧》采用了双声部的叙事结构,在主人公李佳栖和程恭的各自讲述中,一桩发生在“文革”时期的伤害案件浮出水面,同时也穿插这两个家庭三代人之间的恩怨。张悦然透露,这个故事是

从父亲那“偷”来的,1978年父亲曾把一篇小说《钉子》投给文学杂志但未发表,写的是一个邻居医生在批斗中脑袋被人摁下一颗钉子,成了植物人。

尽管这个故事已经渐渐被父亲遗忘,却在她心里萌发。她越来越想知道,那些人的后代在做什么,过着什么样的生活?“我觉得对于后代人来说,这个意义在于我们应该怎么样从坍塌的精神废墟上去重建精神世界。”

青年评论家杨庆祥认为,张悦然是“用非常现代主义的方式处理现实主义的话题,除了父辈的历史之外还有另外一个线索,就是我们80后在成长过程中呈现出来的精神轨迹。”小说中提到的《机器猫》《倩女幽魂》等影视作品,也让同为80后的杨庆祥感到亲切,他觉得这是一部“寻求对话和理解”的小说。

关于描述父亲

探讨80后与父辈们的隔阂

在以往的小说中,张悦然经常会写到父亲的形象。在早期的短篇《小染》中,小女孩无法忍受画家父亲强制她做模特,最后把父亲杀掉了,用鲜血染红了嘴唇。“后面接二连三的作品就开始不断杀死父亲,后来出现转折,开始有恋父情结,里面的主人公特别爱慕父亲,那种特别强烈、炽热的爱。”现在回忆起来,张悦然觉得那时写下的并不是真实的父亲,像一个接近完美的蜡人。

直到写《茧》这部小说,张悦然才试着去理解一个真实的父亲。她说,现实生活中父亲是一个“优秀的正常人”。不过,她总觉得自己与父亲那代人之间始终有种隔阂存在,特别是前几年春节回老家写这部小说的时候,她会刻意地避免与父亲说话。

“其实,小说里李佳栖所做的事情可能是我潜意识里,也想和父辈做的事情,但我们对父辈有很多失望,必须通过重新了解他,才能够真正完成这场对话。”

在《茧》的后记中,张悦然这样写道:“他进入这个小说的方式,并不是化作了某个具体的人物,而是确定了一种基调。失望、拒绝、不再相信什么。那是我爸爸身上的一种东西,长久以来,或许就是它,一直离间着我们之间的感情。

特别是对于童年里那个对世界充满无限热情的我来说,一定会觉得有些难以接受吧。但是直到现在,我才意识到那种性情并不是与生俱来的,它和时代、历史之间存在着许多关联。”张悦然也在试着通过这部小说,探讨80后一代与父辈们的隔阂。

关于标签

可能永远逃不过这个标签

张悦然与韩寒、郭敬明一样,都是顶着“80后”这样的标签闯入文坛,如今有着各自不同的发展。《收获》杂志的主编程永新称:“这部《茧》一定会改变人们对80后作家的整体印象。”

活动中,作家余华说:“杨庆祥对张悦然有

一个很高的评价,说以后她可能不会再有80后这样的标签了,我把它理解为很高的评价,但现实中可能不是这样。因为我现在已经快60岁了,百度还说我是先锋派作家。你活到100岁的时候,他们仍然说你是80后作家,这个是改不了的。”

花絮

余华支招青年如何投稿

在《茧》的后记中,张悦然提到父亲曾经写过一篇关于“钉子”的小说投给上海某杂志,但是遗憾的是因为“调子太昏暗”而遭遇退稿。现场,也有读者向台上几位老师询问,碰到类似的情况怎么办?

对此,余华说:“我必须用人生经历告诉你,我发表第一篇小说的时候是1983年,当时杂志主编告诉我,你的结尾太灰暗了,能不能改得光明点?我当时跟主编有一个对话,我说,你先要保证给我发表,只要发表,我从头到尾光明都可以。别等我改完了以后,你不发表。”余华的经验就是:“出名以前,你先听编辑的。出名以后,再跟编辑讨价还价。”

快访

写到结尾时浮现新故事

记者:余华老师说,读到第三章时有些担心故事的走向,这部小说为何写了七八年?写的过程中遇到了哪些问题?

张悦然:在写作过程中,确实尝试过各种可能性。这种探索,不能算是偏离,因为没有那些尝试,就没有现在的文本。我特别怀念,也特别珍惜这个探索的过程。

记者:杨庆祥老师说,看到第五章故事的结尾,感觉更像是另一部长篇的开头,您怎么看?对下一部小说有构想了吗?

张悦然:我特别同意杨庆祥老师的说法。写到这个小说结尾的时候,另外一个长篇的雏形已经在心里浮现了。不管下一部长篇的主题是什么,它都是延续着《茧》的思考继续前行的。

记者:《茧》自发表以来受到了评论界的很多赞誉,有没有诤友批评过,或提一些建议?

张悦然:我收到了很多特别中肯的意见,关于主题、形式和人物的都有。还有朋友提到,这个小说在叙述节奏上也许有不够协调的地方。我很认同,因为这个小说写了很久,一定有无法统一的地方。但是我愿意保留这种遗憾,因为它们是我思考的轨迹,是探索的脚印。我希望它们留在文本里,让我永远都清楚地知道,自己是如何一点点成长的。

![[转发]新乡有人留念张春桥去世十周年](https://pic.bilezu.com/upload/4/05/4058d21b1f72c59ae4055d483d6ef316_thumb.jpg)

![>6年挂职的刘烈东 [股市360]合肥副市长刘烈东:十年后合肥要当今天的上海](https://pic.bilezu.com/upload/c/c4/cc44486998e1ad32817dc9106fef914f_thumb.jpg)