张兆和的情人 沈从文鲜为人知的恋情:请林徽因整理"横溢情感"

《红尘往事:民国时期文人婚恋传奇》(刘宜庆著,东方出版中心出版)重温民国时期文人的红尘往事,观照他们的婚恋方式,聚焦他们的家庭生活,感受他们家国相连的命运。书中写到的学者婚恋和家庭生活细节,无关历史宏旨,但能从一个侧面看到整个时代的映像。

沈从文请林徽因帮忙整理一下“横溢的情感”

与沈从文发生婚外恋情的对象是“女诗人”高韵秀,笔名高青子。“女诗人”的说法流传很广,来自金介甫的《沈从文传》,蔡登山先生的《沧桑看虹》一文中指出,高青子其实是写小说的。蔡登山先生曾访问定居台湾的女诗人徐芳,徐芳说高青子是福建人,当时只是高中毕业,喜好文艺,后来她的写作与沈从文的鼓励和提携有极大关系。

据研究沈从文的学者刘洪涛考证,沈从文与高青子初次相见的具体时间难以确认,但应该在1933年8月以后,最迟不会晚于1935年8月。刘洪涛还指出,《边城》是沈从文在现实中受到婚外感情引诱而又逃避的结果。他分析说:“浪漫的爱情走向实际的婚姻,沈从文在精神上逐渐生出厌倦疲乏的心绪,是肯定的。”

1936年春节刚过,沈从文与高韵秀的婚外恋在平静的家庭中掀起了令人不安的波澜,他将自己的经历和感受告诉了张兆和,张兆和感到意外、震惊和不解,一气之下回了苏州娘家。沈从文每天给妻子写一封长信,坦白地表明他对北京的一位年轻的女作家(高青子)的爱慕和关心,其中一句伤心的话引起张兆和的嫉恨。痛苦、无助的沈从文想到了林徽因,他想到这位才女经受过诸多情感的考验,他在寒冷的风中落泪,赶到梁家,向林徽因倾诉。

沈从文在林徽因面前为自己辩护,他不能想象这种感觉同他对妻子的爱有什么冲突,当他爱慕和关心某个女性时,他就是这样做了,他可以爱这么多的人和事,他就是那样的人嘛。

林徽因面对好友的情感纠葛和生活烦恼,写信回复。1936年2月27日,沈从文收到林徽因的来信,林徽因信中表示:“你希望抓住自己的理性,也许找个聪明的人帮忙你整理一下你的苦恼或是‘横溢的情感’,设法把它安排妥帖一点,你竟找到我来,我懂得的。”

那一天,沈从文在梁家和林徽因长谈。林徽因看着痛苦不堪的沈从文,以自己的经历开导他,并且和他探讨人性和文学,她理解他的心灵承受怎样的痛苦。林徽因把这件事写信告诉了她美国的好友费慰梅,带有怜惜又理解的笔墨意味写道:“这个安静、善解人意、‘多情’又‘坚毅’的人,一位小说家,又是如此一个天才。

他使自己陷入这样一种情感纠葛,像任何一个初出茅庐的小青年一样,对这种事陷入绝望。他的诗人气质造了他的反,使他对生活和其中的冲突茫然不知所措,这使我想起了雪莱,也回想起志摩与他世俗苦痛的拼搏。

可我又禁不住觉得好玩。他那天早晨竟是那么的迷人和讨人喜欢!而我坐在那里,又老又疲惫地跟他谈,骂他,劝他,和他讨论生活及其曲折,人类的天性、其动人之处和其中的悲剧、理想和现实!”

沈从文和林徽因都是带有文艺气质的人,有天赋的敏感和柔情品尝那经验,领会诗的情感,从爱一个人和被一个人爱中,领会到诗剧神话般的妙处。林徽因在1936年2月27日给沈从文的信中写道:“我认为最愉快的事都是一闪亮的、在一段较短的时间内进出神奇的——如同两个人透澈的了解:一句话打到你的心里使你理智和感情全觉到一万万分满足;如同相爱,在一个时候里,你同你自身以外另一个人互相以彼此存在为极端的幸福;如同恋爱,在那时那刻眼所见,耳所听,心所触无所不是美丽,情感如诗歌自然地流动如花香那样不知其所以。

这些种种都是一生不可多得的瑰宝。”林徽因写这一段时,是否想到徐志摩对她的爱?她以诗性之笔描绘的那种男女之间的精神交通和共鸣,这样的情感体验,对于小说家的创作来说,的确是“瑰宝”,但对于当事人张兆和来说,是无法理解和接受的痛苦。

在这封信的结尾,林徽因邀请沈从文有空再来费点时间讨论讨论,并且提了一个很好的、也很耐人寻味的建议,让他去找老金(金岳霖)谈谈,“他真是能了解同时又极客观极懂得人性,虽然他自己并不一定会提起他的历史”。

高青子有意仿沈从文小说中女主人公的装束来吸引他

沈从文和高青子的相逢和相识,极具有戏剧性,对于文艺圈的人来说,浪漫而美好的短暂相逢,是否意味着一段恋情的开始?

沈从文刚开始认识高青子时,她的身份是熊希龄的家庭教师。沈从文和熊希龄同为凤凰人,有乡谊,熊希龄曾任北洋政府总理,帮助过沈从文。沈从文有事去熊希龄在西山的别墅,主人不在,迎客的是高青子,双方交谈,都留下了极好的印象。

一个月后,他们又一次相见,极其具有戏剧性的情节开始了。高青子身着“绿地小黄花绸子夹衫,衣角袖口缘了一点紫”,沈从文发现,这是她有意仿自己的小说中女主人公的装束。显然,文学女青年高青子是沈从文的铁杆粉丝,不仅读遍了他的小说,而且还相当熟悉他小说中的各种细节。

她这样的穿着,无疑是在传达一种无声的信息。从这个细节,我们可以看出高青子是个兰心慧质的女孩,而且有着细密的心机,她自己做这身衣服时,已经情有所寄。

当沈从文把这点秘密看破,而对方也察觉到自己的秘密被看破时,双方有微妙的尴尬和不安,随即会心一笑,他们的交往很自然地开始了。

高青子的装束是仿沈从文小说《第四》里的女主人公,那篇小说中,叙述人“我”在汽车站与一个女子邂逅并相爱,她有着“优美的在浅紫色绸衣面包裹下面画出的苗条柔软的曲线”,两人演绎出一段悲剧故事。高青子着装传情,如同拈花微笑一样,神秘而且奇异,在沈从文不动声色的表象下,激荡起内心的波澜。

高青子的这个做法其实也不是她的原创,而是受沈从文小说的启发。小说《灯》里已有先例,这篇小说中,叙述人“我”给一个青衣女子讲关于一盏灯的故事,故事中出现一个蓝衣女子。故事令青衣女子感动,她第二日“为凑成那故事”,改穿蓝衣来访叙述人,叙述人“我”梦想成真。

在现实中,高青子也因此感动了沈从文。小说家创作了人物,小说中人物影响了现实中人,现实中人又影响了小说家的创作,也走进了小说家的创作中,成为小说中人。在这里,虚构与生活的边界有点模糊了,想象和现实奇妙混合,小说和人生在某种程度上重叠、交叉。

据刘洪涛先生的《沈从文张兆和高青子》文章考证,能够佐证二人关系细节的还有高青子写的一篇小说《紫》。这篇小说发表于1935年末的《国闻周报》13卷4期。小说从八妹的角度,叙述哥哥与两个女子之间的感情纠葛。

哥哥有未婚妻珊,但一个偶然的机会,让他遇到并爱上一个名字叫璇青,穿紫衣,有着“西班牙风”的美丽女子。“哥哥”在两个女子间徘徊,一个将订婚且相爱,另一个引为红颜知己。“哥哥”与璇青相互吸引,但又都知道他们无法逾越业已形成的局面,激情与克制,逃避与牵挂,种种矛盾情形营造出一幕幕异常美丽的心灵风景。

熟悉沈从文生活和小说的读者,一看即知,高青子小说中呈现的人物关系及其情节,和沈从文当时的境遇非常吻合。沈从文有一个妹妹叫沈岳萌,沈从文称她为“九妹”,而高青子小说的视角是“八妹”。此外,小说中的许多细节也证明了与沈从文的联系:“璇青”这个名字,令人联想到是沈从文常用的笔名“璇若”与高青子的拼合;故事在上海、青岛、北京、天津等地辗转,与沈从文的经历大体一致;小说中以紫色为媒,紫色是一种色调偏暗、不轻易为人寓目的浓烈的颜色,是否暗合高青子的心情与恋情;人物提到某人一本以青岛为背景的小说,其中有一句“流星来去自有她的方向,不用人知道”,此语出自沈从文的《凤子》;“哥哥”解释自己为什么不能忘怀紫衣女子时,搬出了现代心理学家葛理斯的著作,以为这是“力比多”使然,这深合沈从文的见解。

据金介甫的《沈从文传》考证,沈从文在青岛大学任教时期,曾读弗洛伊德的著作,其创作深受弗洛伊德精神分析学说和性心理学的影响。

这篇小说是在沈从文主编的《国闻周报》发表的。高青子后来还以颜色为名写了一系列小说,结集为《虹霓集》。看看这些小说的名字——《黄》、《黑》、《灰》、《白》,颜色是心境的直接反映,高青子爱上才华横溢的小说家沈从文是一种痛苦,因为他是有家室的。她的尴尬位置在我们今天看来是“第三者”。

很多人认为沈从文与张兆和的婚恋是完美的,仿佛童话一样。不明白刚娶张兆和这样心中的“偶像”、“女神”,又为何与高青子轻易地发生婚外恋情。其实,这没有什么特别难以理解的地方,无非人性人情而已。沈从文一生只想造希腊小庙,庙里供奉的正是“人性”。

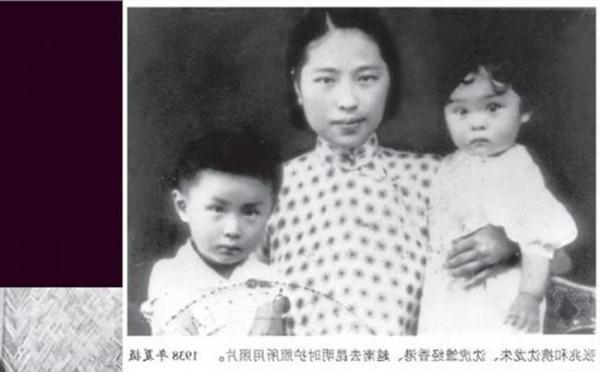

张兆和晚年在编完《沈从文家书》后,回望沈从文与自己的人生历程:“从文同我相处,这一生,究竟是幸福还是不幸?得不到回答。我不理解他,不完全理解他。后来逐渐有了些理解,但是,真正懂得他的为人,懂得他一生承受的重压,是在整理编选他遗稿的现在。”这是不是一份迟到的理解?可以看出,张兆和嫁给沈从文多少有一点被动,张兆和不是文艺中人,对他的创作和小说,有一点隔膜。

高青子就像一颗流星在沈从文生命的天空划过

1937年7月,抗日战争爆发。沈从文在同年8月离开北平,经过天津、青岛、济南,8月27日到达南京;当时南京遭到日寇一百架飞机的轰炸,在林同济的帮助下上了英国客船,9月3日到武汉,最初借住武汉大学陈源、凌叔华家,10月底,随教科书编写组到长沙。1938年4月,沈从文经贵阳到达昆明。

高青子这时也到了昆明,在西南联大图书馆任职。在西南联合大学图书馆登记的名字为高韵秀,到职时间为1939年6月,离职时间为1941年2月。徐芳1938年到昆明,住在昆明市玉龙堆四号,她和张敬小姐共住一间房,而高青子和熊瑜(熊希龄的侄女)共住一间房,她们四人共享一间客厅。

在昆明,沈从文与高青子的交往更加密切,这引起了流言。笔者没有查阅到资料来说明沈从文面对流言飞语的态度,但可以和同在昆明的腾固作一比较。两人都是已有家室,并爱上了单身女子。两人遭遇和命运迥异。1941年5月25日《吴宓日记》中记录了好友滕固的情感悲剧:

宓又忆及知友滕固君,去前年在此,毅然牺牲其对徐芳小姐之爱,而与其愚而妒太太维持始终,顾全道德。去年秋,临别,以其《九日日记》(记与徐芳在昆明最后之晤聚,附诗多篇)留存宓处,以宓最知其心事也。滕君到渝即病。半载后,甫出院回家。途中复遭其太太预先布置流氓毒打一顿,受重伤。再进医院,卒于本月二十日上午7:30逝世矣。

提及滕固家庭和情感悲剧,和沈从文的婚外爱情做一对比,传递出当时在西南联大时期学者家庭、婚恋生活之原始情状。沈从文曾经对作家孙陵说他的观点:“打猎要打狮子,摘要摘天上的星星,追求要追漂亮的女人。”作家沈从文,这个来自湘西的“乡下人”也有风流的一面。

沈从文的散文《水云——我怎么创造故事,故事怎么创造我?》是写他婚外恋情的作品,沈说,生命中有比理想更具势力的“情感”。他把跟他有过缠绵缱绻之情的女性,一一做了诉说。金介甫统计《水云》中一共写了四个“偶然”。

第一个“偶然”——沈为了“抵抗”这个姑娘的逗引,就写了《八骏图》。此人大概是俞珊(南社成员),青岛大学教务长赵太侔(后任山东大学校长)的夫人。沈从文可能被俞珊的美貌短暂吸引过。据说徐志摩到青岛时,曾警告过俞珊,要她约束自己,不料,这时闻一多亦被她深深吸引。

沈从文离开青岛大学到北平和杨振声编教科书时,杨振声在朋友圈子谈到俞珊,这个交际花一般的演员,引起了青岛大学教授之间的矛盾。朱自清的日记中有记录。

第二个“偶然”,沈写了当年在熊希龄的香山别墅华贵客厅里,和熊家家庭教师邂逅倾谈的情景。第三、第四个“偶然”可能是昆明的高青子,这个人离开他后,沈说“云南就只有云可看了!”而“那个失去了十年的理性,才又回到我身边”。第二个“偶然”也和高青子的身份符合,使人猜测这四个“偶然”也许说的是一个人,不过在沈的生活中多次出现而已。

可能是因为同在一校,交往的机会增多,在情感方面沈从文写过“艳情小说”。他的备受争议的作品《看虹录》就是放纵情感的产物。小说叙述人是一个作家身份的男子,他在深夜去探访自己的情人。窗外雪意盎然,室内炉火温馨,心灵间早有的默契使他们愿意在这美妙气氛中放纵自己,在一种含蓄的引诱和趋就中,两人向对方献出自己的身体。

小说中有性描写,有对女性身体的细致刻画,但都十分含蓄隐晦,一切使用意象。这篇小说发表后并不见看好,朋友不理解这种神秘高深的东西,左翼批评家则指责他写色情,但近几年,它却引起学者的浓厚兴趣,被看成沈从文在40年代小说艺术试验的代表作。沈夫人张兆和说,这篇小说可能一半是真情,一半纯属幻想。

![>张允和与沈从文 [扉闻]沈从文与张兆和——从第一封信到第一封信](https://pic.bilezu.com/upload/7/21/7219aa59109935154caef4abc39bae84_thumb.jpg)