叶廷芳从超越自我 叶廷芳:从超越自我到贡献大美

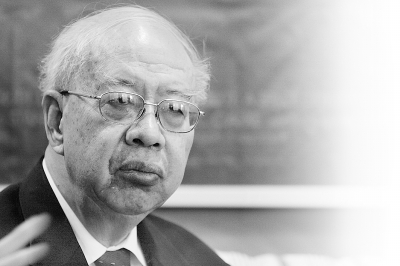

北京东二环附近一间不大的公寓内,叶廷芳一边研究着新拆封的助听器,一边笑言“一见电子产品就畏惧”。

虽已年近耄耋,双耳听力明显下降,又有糖尿病的困扰,但叶廷芳从未停下工作的脚步。他刚出差回京,在家中接受采访,仍身着整洁的条纹衬衫与笔挺的西裤,使人感受到一种知识分子的自持。

阳光投射在铺满整面墙壁的白色书架上,照亮叶廷芳大半生的积累与成果:文物、建筑、哲学、美学……而这一切的发端,都要追溯到二十世纪六七十年代,叶廷芳与以卡夫卡、迪伦马特为代表的现代主义德语文学的结缘。

结 缘

1978年,叶廷芳在国内率先翻译了迪伦马特的戏剧代表作之一《物理学家》。

叶廷芳与德语文学的结缘,由来已久。

1961年,刚从北京大学西方语言文学系德语专业毕业的叶廷芳留任助教,三年后,又随恩师冯至从北大调任社科院外文所。

在外文所,叶廷芳第一次从内部发行刊物上读到了在当时被视为“毒草”的西方现代主义文学作品,这中间就包括卡夫卡和迪伦马特。

“我看了这些‘颓废派’作品,觉得它们并不颓废啊,里头甚至还有些很健康的东西。”对当时主流定性的怀疑,促使叶廷芳萌发了翻译、研究现代派作品的念头。

“文革”结束恢复工作以后,爱好诗歌的叶廷芳曾一度将德国诗人海涅作为研究重点,拟定了一份详细的提纲,请时任外文所所长的冯至给予指点。

冯至浏览提纲后,向叶廷芳传达了一个令他耳目一新的信息:时任社科院院长的胡乔木希望研究人员能研究一些新鲜的、没有研究过的问题,不要总是做“研究的研究、死人的研究”。

火花在叶廷芳的头脑中瞬间点燃:“卡夫卡、迪伦马特对于大家来说不是比较生疏吗?大家对他们的作品甚至还有误解。”他思忖再三,决定放弃从少年时代就钟情的诗歌领域,转而关注小说与戏剧。

1978年,叶廷芳在国内率先翻译了迪伦马特的戏剧代表作之一《物理学家》,很快被上海的《外国文艺》发表,并迅速被上海戏剧学院采用,交给表演系毕业班排练、演出,引发了意想不到的良好效应。

而作为曾经的内部发行材料,卡夫卡的《变形记》已有了一个现成的李文俊译本,还需配介绍。叶廷芳花费两个月时间,洋洋洒洒挥就一万多字,将介绍与小说一起,发表在1979年的《世界文学》第一期上。

那时的《世界文学》刚刚复刊不久,发行量多达三十万份。叶廷芳的介绍立足于对卡夫卡的肯定,使许多人意识到过去饱受批判的现代派并非一无是处,因而引发了强烈的反响。

但是,刚从“文革”中走出的社会“病去如抽丝”,许多亟待转变的观念尚需时日才能回到正轨。主管文艺工作的领导强调对现代派的研究要着重于艺术借鉴,对思想方面要慎重。

为此,叶廷芳又从美学角度出发,在《文艺研究》上发表了《西方现代艺术的探险者——论卡夫卡的艺术特征》一文,再次收获好评。他说:“这篇文章至少让人感觉到卡夫卡是一位严肃的作家,所以并没有像我估计的那样至少会受到一部分人的批评。”

经此一试,叶廷芳“胆子就大起来了”,开始将卡夫卡的作品向思想层面、存在主义哲学层面联系,并在此后的三十多年里,不断致力于德语文学的研究与翻译工作,后来还接任了冯至先生首创的德语文学研究会会长一职。

共 振

叶廷芳认为自己与卡夫卡的关系不仅仅局限于研究者与被研究者的层面,而是更深层次的“精神相遇”,是生命体验的一种“共振”。

悖谬、异化、陌生感、荒诞感、恐惧感、负罪感、重新审察世界、为艺术献身……作为国内卡夫卡研究的先行者,谈及他,叶廷芳总是娓娓道来。

叶廷芳认为,卡夫卡艺术上的深刻不仅在于敏感地觉察到了20世纪之后世界文学与哲学的潮流和走向,更在于怀揣着自身的负疚意识,写出了人性当中的多重可能。而后者,正是中国当代文学创作所缺乏的。

以文为媒,叶廷芳跨越时间与空间,不断尝试去接近和理解卡夫卡,而对卡夫卡的研究,也为叶廷芳认识和解释世界提供了思想上的导引。

“比如说《城堡》里面,主人公在村子里居住,需要居住证,就想办法通过各种关系去获得。很简单的一件事,就这样写了二三十万字,全是生活的‘粘兹’感觉,这也正是后来萨特的感觉。”叶廷芳说,他认为卡夫卡通过放大人的荒诞处境,展现出文明的悖论:人类本来应该越走越进步,但有时文明的发展却给人类带来危机,比如说科学发明本该造福人类,但核武器却可能被用来毁灭人类。

除此之外,叶廷芳也认为自己与卡夫卡的关系不仅仅局限于研究者与被研究者的层面,而是更深层次的“精神相遇”,是生命体验的一种“共振”。

“比如说《变形记》里,格里高尔本来是家里得力的生活来源提供者,后来他病了——‘变形’是病的一种喻意表达——不能再给家里提供生活来源了,家人对他的态度也慢慢变了。中国有句俗话叫‘久病无孝子’,一个人病久了,对家里没有好处了,家人与他的关系也就慢慢淡漠了。”

《变形记》里的情节时常让他感怀于年少时自己在家中的处境。1936年,叶廷芳出生于浙江衢州农村的一个中农家庭。由于母亲早逝,因患肺结核无法从事重体力劳动的父亲,一直将希望寄托在三个儿子身上,盼着他们快点长大成为劳动力,挑起家庭的担子。

不幸的是,老二叶廷芳十岁那年的一次贪玩,断送了一条左臂。

致残后,父亲对叶廷芳的态度发生了很大变化,一有不高兴的事情就拿他来出气。家里的兄弟姐妹看见父亲的表现,也慢慢改变了对待他的态度。“我在家里落到了最底层,谁都可以随便来骂我、歧视我。”叶廷芳说。

像卡夫卡一样,叶廷芳越来越害怕父亲,畏父情结加上社会歧视,造成了他一度的自卑心理,同时又孕育着他的某种叛逆情绪。

求 学

雪天路滑,叶廷芳身着蓑衣、笠帽、草鞋,挑着三十来斤担子独自步行四十五里地赶赴县城,想着别人上学都有亲人相送,自己却孤身且狼狈,不觉一阵心酸,眼泪夺眶而出。

自卑心理转变的契机,是一次违抗父命擅自“逃家上学”的举动。

1949年初,小学毕业后,叶廷芳并未像其他同学那样考虑升中学的事,因为当时社会对残疾人还抱有普遍的歧视态度,公立中学不可能接收他。

在家辍学一年后,叶廷芳听一位同村的高中学长说,解放了,共产党和国民党不一样了,你的身体状况或许也可以上中学。考虑到自己以种田为生确有困难,叶廷芳决定去报名处一试。

可是,老师看到叶廷芳的身体状况后连连摇头,拒绝他报名。

叶廷芳在走廊里转了几个来回,心里不服气,就去问老师:“不是都说共产党和国民党不一样了,怎么对待我还是一样的呢?”这一问让对方愣住了,说:“让我们重新讨论一下。”

讨论的结果“雨过天晴”:“共产党和国民党是不一样,你可以考,可以考。”

难题接踵而至。准考证上要求贴照片,但叶廷芳从小到大都没有照过相。当时,一张相片要等一两个礼拜才能取,而考试第二天就要举行。

叶廷芳再次向那位高中学长讨教,学长让他请求报名老师给手上盖个戳,监考老师如果要检查准考证,就伸出去给他看。

带着手臂上替代准考证的红戳,叶廷芳顺利考取了衢州中学。但当时货币贬值严重,学费以实物计算为70斤大米,父亲说拿不出这笔学费,否则会影响全家口粮。

虽然一心一意想上学,却因为畏惧父亲,叶廷芳不敢有丝毫的请求和抗辩,只能默默目送同龄伙伴离开。

开学两周后,叶廷芳担心功课可能跟不上,焦急而沮丧,一个人蒙在被窝里哭了一场。

第二天上午,下起雪来,趁着父亲出去串门的机会,叶廷芳一边用浸泡过的豆粒裹上稻草喂牛,一边思忖着一个先斩后奏的决定:擅自进城,借米上学!

嫂子已经开始做午饭了,父亲很快就会回来。

事不宜迟,说干就干。叶廷芳将稻草“粽子”往地上一摔。走!他摸了摸牛的嘴巴,说了声“对不起,没让你吃饱”,就收拾起简单的行囊,装上十几斤大米和一串粽子,单肩挑着担子出发了。

雪天路滑,叶廷芳身着蓑衣、笠帽、草鞋,挑着三十来斤担子独自步行四十五里地赶赴县城,想着别人上学都有亲人相送,自己却孤身且狼狈,不觉一阵心酸,眼泪夺眶而出。

来到县城堂兄处,叶廷芳提出借米的请求。堂兄很为难:“这大米是我爸爸专门挑选出来的好米,拿去交学费太可惜了!”

听到这话,自尊和悲愤涌上叶廷芳心头,他想自己好不容易走到这里,你却连米都不肯借,手足之情都去哪儿了?脑海中责问的话刚要出口,却变成了平静的语言:“你不必为难,这个学我不上了,我这就回去!”堂兄善良,终不忍让堂弟再冒雪走四十五里路回去,便把大米借给了他。

叶廷芳终于走入了梦寐以求的课堂。

此后的十余年,虽有挫折,叶廷芳再没有放弃过对学业的追求,一路读到中国的最高学府之一——北京大学。而谈及少年时代这段曲折的求学经历,他微笑着说:“现在回想起来还是蛮有意思的。”

光 热

叶廷芳的人生哲学是“有一分热发一分热,有一分光发一分光,让生命在燃烧中耗尽,不让它在衰朽中消亡”。

童年的际遇改变了叶廷芳的命运,也因此逐步培养起他的社会责任感。“因为大家都觉得这个残疾孩子将来养活不了自己,会成为‘社会废品’,所以,我从小就尝试证明自己不像他们想象的那样,甚至还能够为大家尽点力,做些事。”

正是这股不服输的劲儿,让叶廷芳在学业、专业之外,更多地关注社会。

从初中起,叶廷芳就利用寒暑假组织村里的年轻人,为缺乏文娱生活的乡亲们建起了一个戏剧班子,叫“农村剧团”,利用当地流行的越剧曲调来填词,义务为大家演出,很受欢迎。

每次返校,“演员”们都敲锣打鼓送叶廷芳到村口。“这段经历激励了我积极的人生观,也为我后来与戏剧结缘埋下种子。”

改革开放以来,由于接触了更多的西方思想,叶廷芳又增添了一种启蒙意识,在德语文学研究之外,他更多地关注公共事务,并尝试通过传播来启悟民众。例如在圆明园复建的问题上,叶廷芳曾连发数文,主张保持圆明园遗址的历史原貌和“废墟之美”,强烈反对复建。他认为拼命花钱修旧如新、大拆大建,是对文物的破坏而非保护。

叶廷芳也常常把眼光转向建筑领域,从美学角度出发看待建筑,发表文章探讨北京的城市规划,呼吁提高设计师的地位,强调建筑的艺术属性等问题。这种跨学科的视角,受到了建筑界的欢迎与重视,而他在建筑界的最大“动作”,是影响了国家大剧院的设计。

1998年,国家大剧院的建设正在筹备中,中央批准用国际招标的方式选择设计方案。当时负责项目建设的人员在投标会上说,这项设计要符合三个“一看”:“一看就是个剧院;一看就是中国的;一看就是建在天安门广场旁边的。”

叶廷芳非常不赞成这三条要求,他抢在第一轮评审以前,先后在《中华建筑报》《光明日报》《人民日报》上撰文反驳。他认为,悉尼歌剧院一看就不是个剧院,却提升了澳大利亚的国家文化形象;中国传统大屋顶的审美规范,早就在两千多年间的建筑中穷尽了,不可能再有超越;而天安门周围已经形成了既定的、宏伟而带有政治意义的建筑群,再与它协调势必臃肿,不如尝试反差的审美效应。

叶廷芳在文中将自己对国家大剧院的美学期盼也概括成了三个“一看”:“一看是美的,不愧是一座建筑艺术的杰作;一看是现代的,能与世界建筑新潮流衔接,因而与我国的对外开放态势是合拍的;一看与天安门周围的群体建筑不争不挤,单门独户,相得益彰,相映生辉。”

叶廷芳说:运用“反差原理”来处理天安门建筑群附近国家大剧院的空间难题,符合“后现代”建筑的“对话意识”理念:我尊重你的既定存在,我也不掩盖我的时代特征。

叶廷芳相信自己的观点会对评审有影响。最终中标的方案,是来自法国设计师保罗·安德鲁颇具现代艺术气息的“巨蛋”,基本符合了叶廷芳对国家大剧院的期许。

最后,安德鲁还与叶廷芳见了面,一起吃饭、观剧。

从南方乡间渴望上学机会的独臂少年,到中国顶尖科研院所的德语文学研究专家,从卡夫卡、迪伦马特充满荒诞与悖谬的文学世界,到眼前遍布观念矛盾和思想碰撞的现实社会,叶廷芳从未停下过超越自我的脚步,也努力尝试去影响他人和周围的世界。

叶廷芳说,他的人生哲学是“有一分热发一分热,有一分光发一分光,让生命在燃烧中耗尽,不让它在衰朽中消亡”。难怪,2008年苏黎世大学在遴选叶廷芳为该校“荣誉博士”的推荐书里表彰叶廷芳的学术思想和处世态度具有“勇敢精神、先锋精神和正直品格”。

2015年3月,由叶廷芳主编的《卡夫卡全集插图本》由中央编译出版社出版,他将之视为毕生翻译和研究卡夫卡的一个里程碑。而谈及对未来生活的规划,叶廷芳多了一分随性:“现在终于可以想写点什么就写点什么了。”

(本文图片除署名外均为资料图片)

■人物链接

叶廷芳,1936年出生于浙江衢州,1956年考取北京大学西方语言文学系德语专业,1961年毕业后留校任教,1964年进入中国社会科学院外国文学研究所,先后担任外文所文艺理论室副主任、中北欧文学研究室主任,兼任全国德语文学研究会会长,第九和第十届全国政协委员,先后获聘瑞士苏黎世大学荣誉博士、国际歌德学会荣誉会员,代表作品有《现代艺术的探险者》《卡夫卡,现代文学之父》《现代审美意识的觉醒》《美的流动》《遍寻缪斯》《美学操练》《卡夫卡及其他》《论卡夫卡的精神结构》《西绪弗斯的现代原型》《论悖谬》《论怪诞之美》《西方现代文艺中的巴罗克基因》等以及译著、编著多部。