叶廷芳卡夫卡 叶廷芳:译介卡夫卡

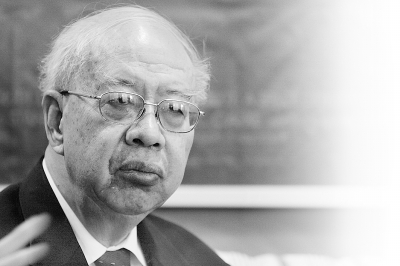

在摸索的痛苦中,他发现了同样浸润在痛苦中的卡夫卡;通过译介这位西方现代派文学宗师的作品,显示了自己的艺术慧眼和翻译思想。他就是浙江衢州籍学者叶廷芳。

人有病,天知否?

在北京叶廷芳家中,我迟疑地盯着他左臂的空袖管,试图找到某种关联:这位身体残疾且多病的学者是如何与“现代艺术的探险者”卡夫卡联系起来的?而我之所以迟疑,是因为过多地强调叶廷芳的残疾,可能会掩盖他真正的精神探索。

儿时的过往细事,可能是未来生命的某些隐性征兆。当卡夫卡觉得自己在家里“比一个陌生人还要陌生”,当卡夫卡的事业、爱好不能被家人及同时代所理解时,许多年后,叶先生说:“我的陌生,也是一种‘异化’。在三个男孩子中,因为比较聪明,父亲很喜欢我。

但是,我的手臂受伤后,从家里的希望变成家里的累赘。这样,他的态度就发生改变,不是更加爱护我,而是把我当作负担,好像给他丢了脸。他的恼怒和痛苦经常会表现出来,使我在他的面前总是战战兢兢。”

以后,叶廷芳成为译介卡夫卡于中国学界的第—人时,与卡夫卡的“精神相遇”不能不说是一种契机。所不同的是,叶廷芳把这种精神提升到人类的自省与批判世界的途径。

译介卡夫卡

叶廷芳生于1936年,上世纪50年代上衢州一中,后人北京大学学习德语。

“文革”前一两年,有一系列‘黄皮书’,如迪伦马特的《老妇还乡》、卡夫卡的《审判及其他》、塞林格的<麦田里的守望者》等,以‘供内部参考’的方式出版。”叶先生回忆:“那时,我奉命编辑一个内部的‘文艺理论译从,,主要介绍西方的现代派文学,以及一些有代表性的文学的争论或评论。”

1972年,叶廷芳在北京外文书店的仓库里发现了正被廉价清理的前民主德国出版的《卡夫卡小说集》,那时他就萌发了从德文翻译的念头,但当时的政治环境,使他无奈地搁置译书的计划。

1978年,叶廷芳终于有机会实现自己的宿愿。他一边翻译卡夫卡作品,一边著文介绍卡夫卡。

翻译之初,叶廷芳多半出于自己的艺术兴趣和爱好,还认识不到卡夫卡在德语界乃至世界文学中的崇高地位;随着研究工作的深入,他充分认识到卡夫卡是“现代艺术的探险者”。不久,当叶廷芳听说卡夫卡的威望已超过被视为20世纪德语文学泰斗的托马斯·曼时,他决定全身心投于卡夫卡作品的翻译和研究。

迄今,叶廷芳有30余种卡夫卡研究著译,其中包括主编并参与翻译《卡夫卡全集》、选编研究资料集《论卡夫卡》。卡夫卡对中国文学创作的影响不小,例如,作家余华就曾感叹:“原来也可以(如卡夫卡)这样写小说。”

发现“悖谬”

在当今中国,迪伦马特已成为作品上演率最高的外国剧作家之一,而最早引进他的就是叶廷芳。“上世纪70年代末期,人民文学出版社看到我的第一个译本《物理学家》,就主动约我翻译《迪伦马特喜剧选》。我…一于上世纪80年代去了瑞士迪伦马特家中拜访了他….上世纪90年代,拥有迪伦马特全部版权的苏黎世第奥根尼出版社一口气送给我56本迪伦马特的书和有关迪伦马特的著作,并邀请我赴瑞士访问了4个月”。”

“迪伦马特的作品与卡夫卡的作品有着内在的联系,有很多可比性。幸运的是,我很快发现了这两位作家创作的秘诀都是‘悖谬’,我花了一些工夫,领悟到这一秘诀的奥秘,并大加宣扬,使国内不少作家受到启悟,创作出了成功的作品。”

叶廷芳深知文学翻译的艰难与奥秘。他说,文学翻译是所有翻译中难度最大的—种,搞文学翻译的至少要过四道关:外语关、知识关、母语关、悟性关。他深谙翻译功夫不在文字转换、而要以文学研究为基础的道理。在翻译时,他诚心向各相关学科专家请教各种科学术语,尤其是对书中的核心概念反复琢磨。

他对翻译书名也非常讲究,认为改名绝非随心所欲或者标新立异,而是阐释作品的思想。这种重视研究和思考的治学态度,无疑获得越来越多同行的认同。

当笔者问叶先生属于翻译界的第几代时,他说:“如果说,林纾、严复是(为启蒙的)第一代;鲁迅、郭沫若是(为思想的)第二代;冯至、傅雷是(为文学的)第三代;我大约是(为学术的)第四代吧!

“我与鲁迅的心是相通的”

1975年,叶廷芳与冯至、戈宝权、陈水宜等专家一起,展开了对“鲁迅与外国文学”课题的研究,并于1977年发表了《鲁迅与外国文学的关系》-文,得到了鲁迅研究学者李何林的高度评价。

叶先生说:“搞‘鲁迅与外国文学’那个课题是在没有出路中求出路。那些年我通读了一遍《鲁迅全集》,鲁迅对中国文化的深刻认识和对国民性的解剖,使我深受启发,并引起强烈共鸣,从此我也感觉到‘我与鲁迅的心是相通的’,感觉到如鲁迅所指出的,中国需要一批‘大呼猛进的精神界之战士’,需要将‘五四’的启蒙精神继承下去。这是我开始自我觉醒的契机。”