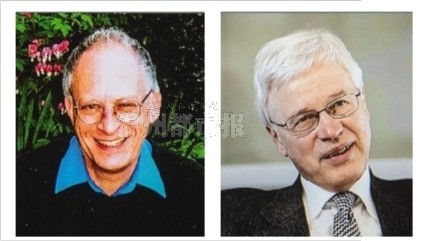

奥利弗马特尔 奥利弗 哈特:曾与诺贝尔奖擦肩而过的哈佛教授

据诺贝尔奖官网消息,瑞典斯德哥尔摩当地时间10日上午11时45分,2016年诺贝尔经济学奖揭晓,哈佛大学的奥利弗·哈特(Oliver Hart)和麻省理工的本特·霍姆斯特罗姆(Bengt Holmström),以表彰他们对契约理论做出的贡献。

每年10月份的诺贝尔经济学奖揭晓之日,都让无数经济学者和经济学子翘首以待。一旦公布,欣喜者有之,失落者有之,愤怒者亦有之。

由于经济学并非硬科学,经济学理论难以得到大范围的公认,因此诺贝尔经济学奖的候选人名单往往比长安街还长。要准确地猜中诺奖得主,估计比获得诺奖容易不了多少。在这些候选人名单中,肯定少不了不完全契约理论和产权理论的开创者与领军人物、哈佛大学经济学教授奥利弗-哈特(Oliver Hart)。

下面这篇文章,发表于2010年《经济学家茶座》。谨以此文,献给我在哈佛的博士后导师哈特教授!——聂辉华 2015年10月9日

一、著述等身的学术生涯

所有的经济学家可以分为两类:理论经济学家和应用经济学家。在当今主流经济学界,理论经济学家通常是数学专业出身,他们使用复杂的数学模型来构建新的经济学理论,然后应用经济学家将这些新的理论用于分析实际问题,或者对这些新的理论进行经验检验,或者为这些新的理论提供案例研究。

因此,如果说经济学是社会科学的皇冠,那么极少数提供分析框架的理论经济学家就是为这顶皇冠嵌入明珠的超级明星。如果说哈佛、MIT、斯坦福等顶尖大学是国际经济学江湖中的武当、少林,那么这些理论经济学家就是它们的镇院之宝。

事实上,大约80%的诺贝尔经济学奖得主都是理论经济学家。在当今经济学江湖的泰山北斗中,有这样一个经济学家:他是数学本科出身,现在却是数学模型用得最简单的人;他提供了被广泛检验和应用的理论框架,却从不涉猎经验研究;他有着英国贵族式的绅士风度,却又保持着美国式的热情洒脱。

他就是奥利弗·哈特(Oliver S. Hart)教授。

哈特现为哈佛大学经济系Andrew E. Furer讲座教授,是世界计量经济学会院士、美国人文与科学院院士和英国科学院通讯院士(corresponding fellow),原美国经济学会副主席、美国法律经济学会主席和哈佛大学经济系主任,曾是QJE、Econometrica、RES等诸多顶级期刊的副主编。

哈特教授的研究领域是契约理论、企业理论、公司金融和法律经济学,他是不完全契约理论和企业的产权理论的开创者之一,并且至今仍是该领域的领军人物之一。由于他在不完全契约理论方面的奠基性贡献,他也是诺贝尔经济学奖得主的热门人选。

这个世界上有些人注定是为经济学而生的,哈特就是其中之一。他1948年出生于英国,几年前加入美国国籍。1969年,他在英国剑桥大学国王学院获得数学学士学位,这为他奠定了扎实的数学基础。在读大学时,他对经济学发生了兴趣,于是转攻经济学,并于1972年在英国华威大学(Warwick)获得经济学硕士学位。

20世纪70年代不仅是资本主义发展的黄金时期,也是经济学发展的黄金时期。其时,风险决策理论、博弈论、信息经济学和企业理论等微观经济学新分支如雨后春笋般涌现,而哈佛、MIT、普林斯顿和斯坦福等美国顶尖名校正是这些新兴学科的大本营。

于是,1972年哈特越过大西洋,来到美国普林斯顿大学求学,并于两年后获得经济学博士学位。

博士毕业后,哈特又回到英国,在艾塞克斯大学(Essex)担任讲师。对于学院派经济学家而言,博士毕业后的几年是一个人决定其学术地位的关键时期。年轻的哈特博士在毕业后的三年内,在国际顶级的QJE、RES和JET等杂志上一口气发表了六篇关于不完全市场和金融市场均衡的优秀论文,在学术界初露峥嵘。

他的学术身价也水涨船高,仅仅一年之后就跳槽到剑桥大学丘吉尔学院。在之后的六年中,他继续研究金融市场上的接管问题,并涉猎垄断竞争理论。1979年是哈特学术生涯中的关键一年。这一年,他找到了一生中最主要的研究伙伴格罗斯曼(Sanford Grossman)教授,一位数理金融学家,现在是宾州大学沃顿商学院教授。

也是在这一年,由于哈特的突出发表记录,年仅31岁的他当选为世界计量经济学会院士。计量经济学会院士是极高的学术荣誉,目前获得此殊荣的华人经济学家还不到10位。

1981年,哈特被伦敦经济学院(LSE)直接聘为正教授,跳过了副教授。1984年,哈特在麻省理工学院(MIT)访问一年,随后正式到MIT经济系担任教授,并从此在美国定居。

在MIT期间,哈特教授与合作者写出了他一生中最重要的两篇论文:1986年与格罗斯曼合作的《所有权的成本与收益》,以及1990年与莫尔(John Moore)合作的《产权与企业的本质》,先后发表于《政治经济学杂志》(JPE)。

这两篇文章提出了一个从不完全契约的角度分析企业产权的新框架,即著名的GHM模型。如今,不完全契约理论已经成为研究企业产权、企业融资、国际贸易、政府边界乃至社会契约的最主要框架之一。

根据Google学术搜索引擎统计,这两篇文章至今被引用次数分别超过4900次和3100次,这比一些诺贝尔经济学奖得主的引用次数还高。此时,哈特教授的学术声望达到了一个顶峰,于是1993年被哈佛经济系挖角,先是担任教授,四年后担任讲座教授至今。

纵观哈特教授的学术生涯,他由不完全市场和资产组合到接管问题,接着研究垄断竞争理论,然后研究劳动契约,最后聚焦于不完全契约理论,可谓如鱼得水;他在剑桥和普林斯顿求学,在剑桥、LSE、MIT和哈佛任教,从少年成名,到如日中天,可谓纵横捭阖。令人羡煞!

哈特教授的父亲Philip D'Arcy Hart(1900-2006)是英国著名的内科医学家,在治疗肺结核方面贡献突出,以106岁的高寿辞世。其母亲Ruth Meyer是一位妇科医生。也许因为父母都是医生,哈特教授坚持锻炼,身体硬朗,60多岁的人走起路来健步如飞,吃起饭来比我还快。

哈特教授的祖上曾有一位贵族Samuel Montagu,是一位银行家和政治家,曾担任多年的英国众议院议员,并被授予贵族爵位。

哈特的妻子丽塔(Rita B. Goldberg)在哈佛大学培训学院担任文学讲师(lecturer,非终身职),他们的两个儿子Daniel和Benjamin都不在经济学界。因为丽塔跟我说,她认为孩子们应该选择自己喜欢的事业。哈特教授醉心于经济学研究,她可不希望一家人在一起只能讨论经济学。

二、一丝不苟的治学态度

从2009年9月1日到2010年9月1日,我受国家留学基金委全额资助在哈佛大学经济学系从事了一年的博士后研究。我的博士后导师正是哈特教授,因此我有幸得以近距离接触哈特教授,耳闻目睹了真正的大师风范,并在他的谆谆教导之下学习了做研究的一招两式。他一丝不苟的治学态度尤其给我留下了难以磨灭的印象。

我从本科开始就对企业理论感兴趣,并且把不完全契约理论当作硕士论文和博士论文的主题。在写作博士论文期间,我曾经通过电子邮件向不完全契约理论的两位大师奥利弗·威廉姆森(Oliver Williasmon)和奥利弗·哈特教授请教过问题。

考虑到前一个Oliver年事已高,而后一个Oliver仍然活跃在学术前沿,于是2008年10月我向哈特教授申请到哈佛经济系跟他做博士后研究。他很快就同意了,我没想到第一次申请居然如此顺利。事后他告诉我,他认真地看了我发给他的材料,包括一位教授高调的推荐信,还专门请国内一个海归学者审阅了我的简历。

在出国之前,我曾经问了很多在海外学习过的人,我应该如何与导师探讨学术研究。他们全都告诉我,导师肯定不会有兴趣和时间与我们这些访问学者讨论学术问题,因此不必做任何准备。于是,我几乎是两手空空地来到哈佛大学。

没想到,第一次见面哈特教授就要求我在每周二的组织经济学研究生午餐讨论会上做一次学术报告!无论是英语水平还是专业水平,当时我觉得自己还不足以完成这一任务。这位教授的严格要求让我惊喜,看来我找对人了。但这位教授的要求也让我惊悸。9月本是波士顿最美好的季节,天高云淡,可惜我刚享受了半个月,从此心里就放进了一块石头。后来,哈特教授又给我放进了另一块石头。

在那短暂的一年中,令我最难以忘怀的,是哈特教授对我一篇论文的多次指导。第一次,哈特教授在办公室拿出我发给他的英文论文,对我文章中的成本函数假设提出了疑问。我想在旁边的小黑板上写一下,他不让我写模型,而要求我先将模型的故事告诉他。

我开始讲一个抽象的故事,他要求我讲具体的故事。于是我以大学招聘为例,他又要求我讲大学之外的故事。在讲故事的过程中,他要求我将故事中的每一个细节与模型一一对应,并详细地询问每一个假设的理由。

在国内教书时,我讲课的一大亮点就是善于将数学模型与虚拟故事相结合。讲故事应该是我的特长啊,没想到故事也不是随便讲的。(回国之后,我上课时不再像以前那样对经济学故事信手拈来。有时,我宁愿放弃一些数学上很合理但现实中不合理的故事情境。

毕竟,经济学不是数学。)然后,他问我模型中的资产是否可以去掉?我反问为什么要去掉?他说这样会使前面的分析更加简单。哈特教授自己是数学本科出身,没想到却偏爱于简单的数学模型。

的确,随着年龄的增长和学术声望的提高,哈特教授在文章中使用的数学却越来越简单了。这与国内滥用数学的现象形成了鲜明的对比。最后,他要求我将文章浓缩成几页纸的note(摘要),两周后再讨论。彼时,哈佛秋意渐退,初冬来临,但是我却汗流浃背,如履薄冰。

第二次,我来到他办公室讨论我的论文摘要。他逐字逐句地念了一段我的摘要,告诉我有几处单词拼写错误必须改正,模型中的x、y必须改成希腊字母,因为参数通常不用英文字母表示。然后,他对我模型中的几种均衡表示疑虑。

我原来以为我的逻辑很简单,他这样的高手一眼就能看出来,我没必要写得那么详细。没想到,他说其中的情形非常复杂,要我补充所有均衡,并告诉我不能挑选自己喜欢的均衡。他一再强调,一定要让人清楚地理解我的工作,教书也是这样。如果连他都不明白,将来审稿人也不会明白。他还建议我找其他人讨论一下,看对方是否明白。我一直认为自己是一个文字表达比较严谨、苛求的人,但在哈特教授面前,我只能算是“小巫见大巫”。

第三次,他对我的摘要表示初步满意,只是提了几个方向性的问题,我答应会在论文中解决。他再次要求我在研究生午餐讨论会上报告这篇论文。我勉强地说自己还没有准备好。他追问我何时能够准备好。我硬着头皮说下学期吧。

然后他说,那就这样决定了。看来,他是把我这个访问博士后当作自己的学生来对待的。我虽然感觉到了一股压力,但是也感受到了一种久违的严师风范。事实上,在我报告了这篇论文之后,哈特教授又给我提了几次意见。每次意见都不同,每次都要求我改好以后下次再谈。如果不是趁他暑假出去度假时我把那篇文章投了出去,恐怕等到我回国也难以令他满意。

哈特教授的另一个博士后跟我说,当初在哈佛读博士时给哈特教授当助教,每次给学生出的习题哈特教授都不满意,说不够“简单、清楚”。他当时压力很大,但哈特教授居然让他当了三个学期的助教。我在MIT跟经济系的吉本斯(Robert Gibbons)教授讨论时提及了哈特教授。他笑着说,那可是一个“苛刻的人”(tough guy)。

是的,哈特教授对待学术研究就是这样苛刻,不仅是对他人,更是对自己。学问做到他这个地步,按说应该知足了,应该颐养天年了。但哈特教授仍然在教学上孜孜不倦,在研究上笔耕不辍。我问他是不是每天都在办公室,他说周末不在!

哈特教授今年62岁了,但是在今年的春季学期,他每周主持三个研讨会,给本科生和研究生讲两门课程(其中一门与Green教授合开)。顺便说一下,哈佛经济系的每门课是每周讲两次。最近三年,他平均每年都在顶级期刊上发表3篇论文。

尤为难能可贵的是,从2008年开始,他又引入行为经济学方法,从参照点(reference point)的角度重新解释了契约的功能。他对自己后期的理论颇为看重,认为可以发展成第二代不完全契约理论和企业理论。

相信很多人会认为,应该授予威廉姆森和哈特两位教授诺贝尔经济学奖,以表彰他们在不完全契约理论方面的开创性贡献。遗憾的是,2009年的诺贝尔经济学奖给予了威廉姆森和奥斯特罗姆两位教授,哈特教授与诺贝尔经济学奖可谓擦肩而过!

哈佛的很多同事都为哈特教授感到惋惜。我对他说,你仍然有可能因为在企业理论方面的贡献与霍姆斯特朗(Bengt Holmstrom)等人一起获奖。他略带伤感地说,让我们拭目以待吧。获得诺贝尔经济学奖固然是学术地位的显著标志,但是对于一个登上学术高峰的大师而言,有没有那块金牌他都是大师。

三、风度翩翩的慈祥长者

哈特教授虽然在治学态度上一丝不苟,但是在待人接物上风度翩翩。他在英国的书香门第长大,又在美国的新英格兰地区工作,因此身上兼具英国人的绅士风度与美国人的热情洒脱。哈特教授年逾60,白发稀疏,和蔼可亲,不拘小节,不谈学术时完全是一个慈眉善目的长者。

在哈佛做博士后的一年,我每周都要跟他在研讨会上见两三次面。距离第一次见面后的一个月,他居然主动给我发电子邮件,让我到他办公室去谈谈我的研究情况。我当时有点担心,因为我还没有改好自己的论文。结果那天他并没有问我的论文进展,而是问我这段时间每天干什么,听哪些课,在生活和学习方面有什么困难。

我一一汇报了自己的情况,说自己在努力提高英语,但效果欠佳。他还问我是不是很孤独,我说能经常和他交流已经很不错了。那天出门时,风雨交加,正巧那段时间许多事情的确不太顺利。

我当时心潮澎湃,想起了一部电影——《风雨哈佛路》。事后,经济系的研究生教务秘书突然给我发来电子邮件,给我提供了一些提高英语的建议。那时我才知道,哈特教授为此特意叮嘱了教务秘书。

那一刻,除了感动,没有其他。我向哈特教授承诺,一定会尽力提高英语水平,不至于让他失望。哈特教授对我可谓关怀备至。我们除了每周几次讨论会和上课时可以见面,每隔几周都要讨论一次我的工作论文。他还及时将各种学术会议的信息告诉我,并帮我争取到正式会议代表的资格,以便我能认识更多的经济学家。

看起来,哈特教授的确是一个要求严格的人,但同时也是一个充满人情味的人。在今年3月底的组织经济学研究生午餐会上,我报告了自己的论文《敲竹杠、产权和声誉》。听众虽然不多,但是他们的问题却非常挑剔。特别是其中有一个施莱佛(Andrei Shleifer)教授的高足,问题尤为尖锐。

按照惯例,哈特教授一定会从头到尾提问的,而且会紧追不舍,但是这次他居然只问了一个问题,还帮我解释了一个问题。等我讲完论文,他走到我身边,说我有些建议要给你,我们约个时间再谈。后来,他果然又针对我的文章提了两次意见,一次是关于模型的约束条件,一次是关于文章的引言和结论。

哈特教授的家在著名的莱克星顿镇,是一座白色的两层别墅。今年四月份的时候,他专门邀请了自己的博士生、助教和博士后及其伴侣等十几个人去他家吃晚饭。我们先喝葡萄酒,接着吃点心,然后吃主食,最后喝咖啡,从晚上7点一直聊到11点。

席间,哈特教授以他一贯的幽默逗得哄堂大笑,而他妻子丽塔则像个大姐一样和我们这些晚辈秉烛夜谈。我问他是不是经常大宴群宾,他开玩笑说自己是个闭门不出的人。后来,他又单独请我在哈佛南门对面的一个小餐馆吃过三次饭。

在饭桌上,我们不仅谈学术,也谈任何话题。不管什么话题,他总是非常耐心地听我说完,从不打断我,然后才发表自己的看法。他非常细致地询问了我的个人爱好、家庭情况以及将来的职业发展。他对中国学术界也非常关注,我们还兴致勃勃地讨论了几个他知道的华人经济学家的逸闻趣事。

在我离开哈佛的前三天,哈特教授和我在办公室合影留念,然后在南门外的那个小餐馆为我饯行。他问我是否很盼望回去,我说其实我还没有做好回去的心理准备,因为很多事情都没有完成,而且回国后几乎没有时间做研究。他勉励我继续努力,超越自己,相信我一定会在教学和科研上为中国做出贡献,还叮嘱我将来有好的国际论文发表一定要告诉他。

我来哈佛时,他正好攻克了不完全契约理论基础的难题,因此有空接收;在我回国之后,他就休假了。

这真是缘分啊!一个外国人,毫无利己的动机,花费了大量的时间、精力还有一些金钱来帮助一个中国的访问学者,让我无比感激,也非常惭愧。我唯有努力学习他在做人方面的风范、在研究方面的精神、在教学方面的态度,才能对得起自己。但愿我不会令他失望。

(作者聂辉华曾于2009-2010学年在哈佛大学经济学系从事一年博士后研究,现为人民大学国家发展与战略研究院副院长、经济学院教授。本文发表于《经济学家茶座》2010年第5辑(总第49辑))