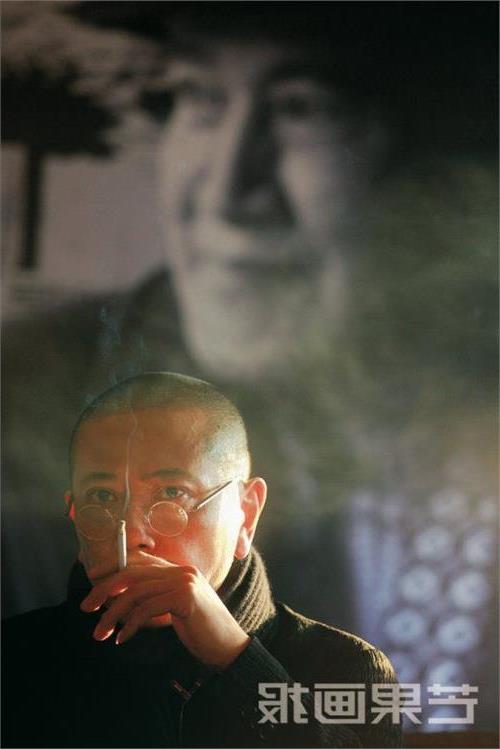

木心的画 木心的文学是与读者的对谈 山水画更像是他的独处

夜色深邃,孤寂神秘,寒光逼人,夜色弥漫于夜色,黑暗渗透于黑暗。

整片“黑色群峰”荡漾着漫山遍野的“笑意”,跌宕涌动,又像俯冲而下黑暗的巨大飞翔物,无所适从,难以言状。“拉比”,犹太教里“哲人、教师”,也意喻“耶稣”。木心有言:“伟大的思想都是有毒的,你能抗毒,你就受益。”

艺坛新论

木心故居纪念馆

坐落于浙江乌镇东栅财神湾,取名“晚晴小筑”,分为生平馆、绘画馆、文学馆。“生平馆”由历史照片构成:《乌镇-上海 1927-1949》、《上海岁月 1949-1982》、《纽约岁月 1982-2006》、《晚晴小筑 2006-2011》。

九成照片均为首次展示。“绘画馆”展示水粉、水彩、石版画及书法近三十件,是木心先生画作在中国的首次展示。“文学馆”,计有木心先生台湾版著作、大量世界文学著作民国版真迹、数十件手稿、稿本、乐谱,先生用过的写字台、办公桌、礼帽、皮鞋、手杖等遗物,均为首次展示,并有世界文学史讲席《最后一课》的影像放映。展馆墙面的文字叙述,全部采自木心先生的著作与诗作。

与木心的文学创作相比,他的山水画好像出自另一个人的手,呈现了不同的景观,冷寂下来,孤绝起来了。如果说木心的文学是有对象的,是与读者、朋友的对谈聊天,他的山水画便是无对象的,有种私人性,像是他的独处。

一种久违的异端品质

有评家说木心风景画里有北宋山水艺术的精髓,也许是的。木心对北宋山水画情有独钟,赞美有加,但是,如果我们真的可以避免“望文生义”,便可感到,北宋风景画之境界并非木心所求,“可居可游”、舒适惬意的中国画审美也远非木心所取,恰好相反,是他力图淡化的,他在用另一种东西取代它。

与写作比,木心作画时好像没有对象了,他从书桌来到画案前,走入“无人之境”。我大概没有见过如此孤绝的山水画了,萧瑟豪迈,阴森繁华,永远寂凉的山脉,永远走不到头的远景,黑夜可以黑到心里,白昼怎么也亮不起来,泛览之下,觉得这是一个“夜色弥漫”的山水系列,即使是白日,也隐含夜气,我也感到,随着时间的推进,木心的精神世界愈发沉郁了,新世纪后画的那批画里,出现了某种深远卓绝的精神,一种绝笔心情?

北宋范宽,神性弥漫,厚重高远,如把他放到同代和上下几代的画家中去,如李成、董源、荆浩等,我看到的是一代人,一代画家,他们有“集体审美”、“集体意识”,虽然在造型、趣味、笔法上,各不相同,但那些不同是“大同”下的“小异”,他们的“共同性”是强于他们“个性”的,而且,既然他们的“审美”有集体性,他们的艺术便会趋向“公共性”,被众人接受,也被广泛仿效。

北宋山水画家犹若巍峨的群山,有山巅,有延绵起伏的山脉,群山簇拥着高峰,但高峰的陡峭也被群山所削弱了。

木心的绘画曾受一些人的明显影响,有意思的是,在他后期,尤其是晚年创作那批山水画时,别人的影响便淡去或者消失了。不错,有范宽,有塞尚,有达·芬奇,也有马克·恩斯特(Max Ernst),奥斯卡·多明戈斯(Oscar Domingues)和塔皮亚斯(Antoni Tapies)的某阶段作品的影子,但都很隐约、内在,或不具决定性。

是的,木心尤爱塞尚、达·芬奇,他自己曾说“受塞尚影响十年”,但我以为,正因如此,他会非常有意识地绕开他们,保持适度、甚至是“远亲”的距离。

塞尚之前已有散逸的塞尚,之后真正懂得塞尚的,可能对塞尚会“心仪也,远望之”。不是说“他人即地狱”吗,艺术上“同宗”、“连袂”也是的。所以看上去,木心没有“家族”,他是孤峰。

面对他,难怪评家不知如何归属,如何分类,找不到与之呼应的“流派”、“主义”和“观念”,更与“前卫”、“后卫”绝缘,纽约这座世界艺术中心的诸多“观念”、“主义”、“潮流”,似乎没在他的山水作品里留下什么痕迹,也显得不重要了,我看到的是一个人,一位艺术家,一种久违的异端品质,这就够了。

但是,这里似乎还没触及到“私人性”,只是“个人性”。私人性是另一层,不愿、也不轻易外露的。它单纯、幽闭、核心。鲁迅的文章便有那层,他不止在一处谈及自己太黑暗,不益及人,但小说仍旧让他透露了些。对我来说,鲁迅真正动人、有质感的地方,恰是那些“黑暗”和被“黑暗”驱动、遥控的地方,如《在酒楼上》、《故乡》、《兄弟》、《野草》里,便有些。

木心山水画里的“私人性”是他精神世界的“无对象”的呈现,是他的“光明磊落的隐私”。

他以前就不在乎,现在就更不在乎别人怎么看、能否看懂了,什么都可以触及,什么都毫不犹豫地画出来,好像是下意识地进行;他不再像在文学里那样华服素衫、分身多变了,而是“萎缩”到自己,旁若无世界,旁若无他人,深深渗入自己的精神深处,那里没有地域的区别,没有时空的同异,只有内省,内省里面有愉悦,温煦,豪迈,也有冷寂,孤绝和黑暗。